ディズニーに理科の視点を!フーコーの振り子と“地球の自転”を見に行こう(ディズニーランド物理学)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

ディズニーに理科の視点を!フーコーの振り子と“地球の自転”を見に行こう

探究活動の一環で、昨年「ディズにラーンド研究会」という講座を生徒と共に実施しました。これはディズニーランドをさまざまな視点から探究していく講座で、文化、経済、デザイン、心理学…とバラエティに富んだテーマが並ぶ中、私は「理科的視点での体験」を持ち込んでみました。

たとえば、ジェットコースターに加速度計を持ち込み、加速度やGの変化を記録する実験。これはまさに力学の応用であり、「重力」「遠心力」「速度と加速度の関係」を実感することができる、最高の教材体験でした。生徒たちは文化的・社会的側面に注目する傾向が強かったのですが、実はディズニーには理科的な見どころもたくさんあるのです。そのなかでも、特に “気づきにくいけれど、本物の理科が詰まっている” 展示のひとつがこちらです。

◆ ディズニーシーの「フォーレスト・エクスプロレーション」にある“あの展示”

ディズニーシーの 「フォーレスト・エクスプロレーション・トレイル」 は、自然の中を探検しながら科学や探究の精神に触れられる展示が点在するコーナー。その中にひっそりと佇むのが、「フーコーの振り子」です。

…とはいえ、展示名には「フーコー振り子」とは明記されていません。代わりに、こう記された看板が設置されています:

「偉大なるイタリアの天文学者、数学者、そして物理学者であるガリレオ・ガリレイは、振り子の振動の周期は振幅の大きさにかかわらず、一定であるという性質を発見した。またガリレオは近い将来、時間の計測において、振り子の性質が大いに役立つことになるだろうと述べている。」

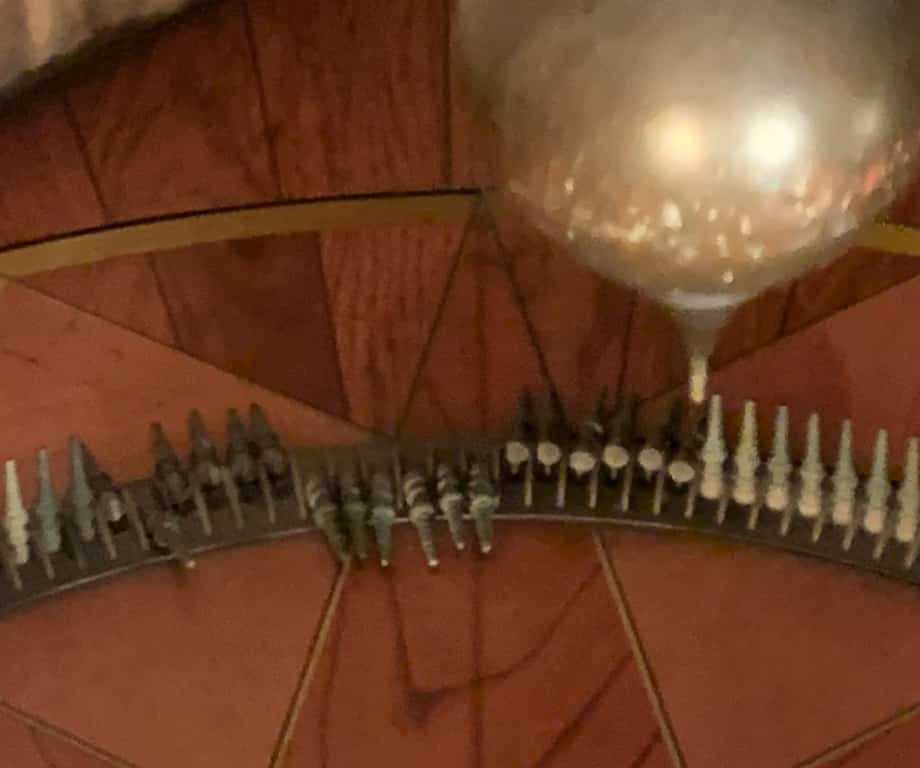

この紹介にガリレオの名前を出しつつ、展示内容は明らかにフーコーの振り子そのもの。天井から吊られた長いワイヤーの先に重りがあり、地面にはドミノが円形に並んでいます。振り子は一定のリズムで揺れ続け、時間の経過とともに1つずつドミノを倒していく構造になっています。

◆ フーコーの振り子とは?

簡単におさらいすると、「フーコーの振り子」は1851年にレオン・フーコーによって発表された装置で、地球の自転を視覚的に証明するものです。

• 振り子は慣性で一定方向に振れ続ける。

• 地球が自転しているため、振り子が揺れる「地面の方向」が徐々に変化していくように見える。

• つまり、振り子の向きが変わっているように見えるのは、地球が回っているからという理屈です。

この仕組みをうまく活かし、ドミノが倒れていく様子でその“変化の過程”を見える化しているのが、ディズニーシーのこの展示です。

◆ 実験装置としての精度とメンテナンスに感動

この写真は午前10時26分に撮影したものです。すでに数個のドミノが倒れており、日中ずっと稼働していることがわかります。おそらく、毎朝スタッフがセットしているのでしょう。倒れたドミノを戻すだけでも手間がかかるはず。「学生時代にこの装置のセット作業のバイトがあったら、絶対やってたのに」と思わずにはいられませんでした。理科教師目線でも、構造・機能・観察ポイントがよく考えられており、教材としても一級品のクオリティです。

この展示は、学校での授業にもつなげることができます。

【授業例:地球の自転の証拠】

• 単元:「地球と宇宙」「地球の自転と日周運動」

• 導入:プラネタリウムや日の出の方位とあわせて

• 展開:動画や写真でフーコー振り子を紹介

• 発展:なぜ振り子の方向が変わるのか?観察地点の緯度と回転角の関係を調べる

【補足教材】

• 実験装置が学校にない場合でも、3DCGやシミュレーションで再現可

• 探究活動として「学校でフーコーの振り子を作る」を課題にするのも面白い

ディズニーリゾートには、エンターテインメントだけでなく “科学の種”が隠れている展示 がたくさんあります。このフーコーの振り子のように、楽しみながら地球の不思議に出会える体験は、学びと感動を同時にくれる教材として、非常に魅力的です。もしディズニーシーを訪れる機会があれば、「理科の目」で探検してみてください。きっと、生徒とも共有したくなる科学が見つかりますよ。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

テレビ番組・科学監修等のお知らせ

- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

- 2月27日 科学監修をした番組が放送予定です。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師・ショー・その他お知らせ

- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定

- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads

Explore

- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。

- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。

- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。

- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。

- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。

- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。

- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。