火山灰が宝石に?授業が盛り上がる「椀がけ」実験のコツ

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

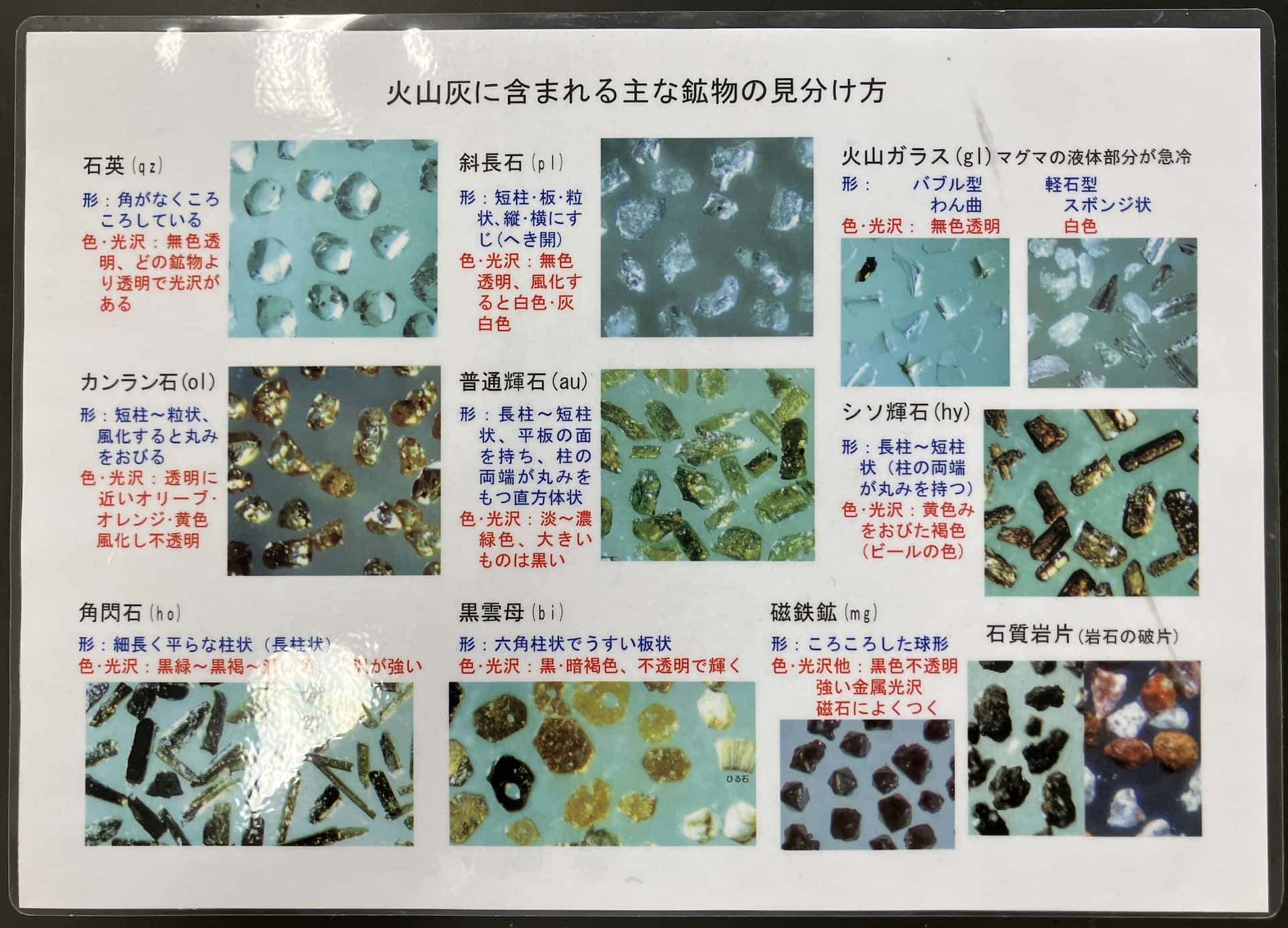

泥の中に眠るタイムカプセルを探そう!

子どもたちの目を輝かせる「火山灰の観察」。でも、ただ顕微鏡を覗くだけでは、その小さな粒の奥に隠された壮大な物語は見えてきません。火山灰という名前から、何かの燃えかすだと思っている生徒もいるかもしれませんが、実はそれは地球の歴史を封じ込めたタイムカプセルなのです。この実験を成功させるためには、ちょっとした魔法が必要なのです。それが、地味ながらも奥が深い「椀がけ」の技術です。このひと手間で、ただの泥が、数十万年の地球の歴史を語り始める教材に変わります。

なお、椀がけとは、理科の実験で使われる、砂や火山灰から重い鉱物(重鉱物)を選り分ける方法です。椀状の容器を使い、水と比重(密度)の差を利用して物質を分離することから、この名前がついています。

今回は、関東ローム層と桜島の火山灰を例に、子どもたちが「先生、宝石みたい!」と思わず叫びたくなるような、驚きと学びを引き出す椀がけ」のコツお伝えします。

理科の授業を特別な体験に

椀がけとは、砂や火山灰に含まれる重い鉱物(重鉱物)を、水の浮力を利用して選り分ける実験方法です。椀状の容器を使い、比重の差で物質を分離することから、この名前がついています。この実験は、単なる観察に留まりません。子どもたちにとって、それは「掘り出し物」を見つける宝探しです。火山灰が「ものを燃やしてできた灰」ではないこと、その一粒一粒が遠い過去の火山噴火の証拠であること。この事実を、自分の手で確かめることができるのです。

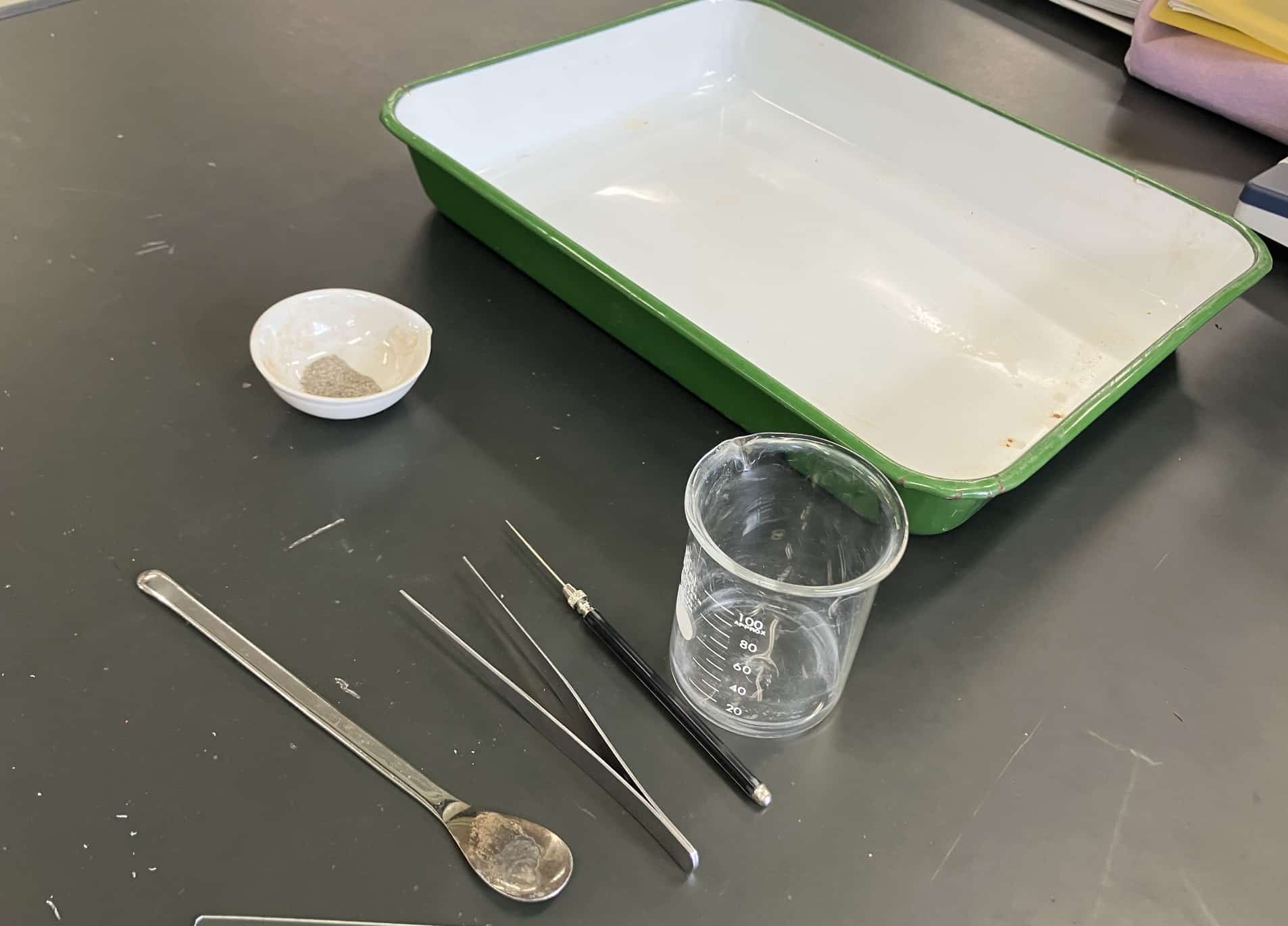

授業準備に必要なもの

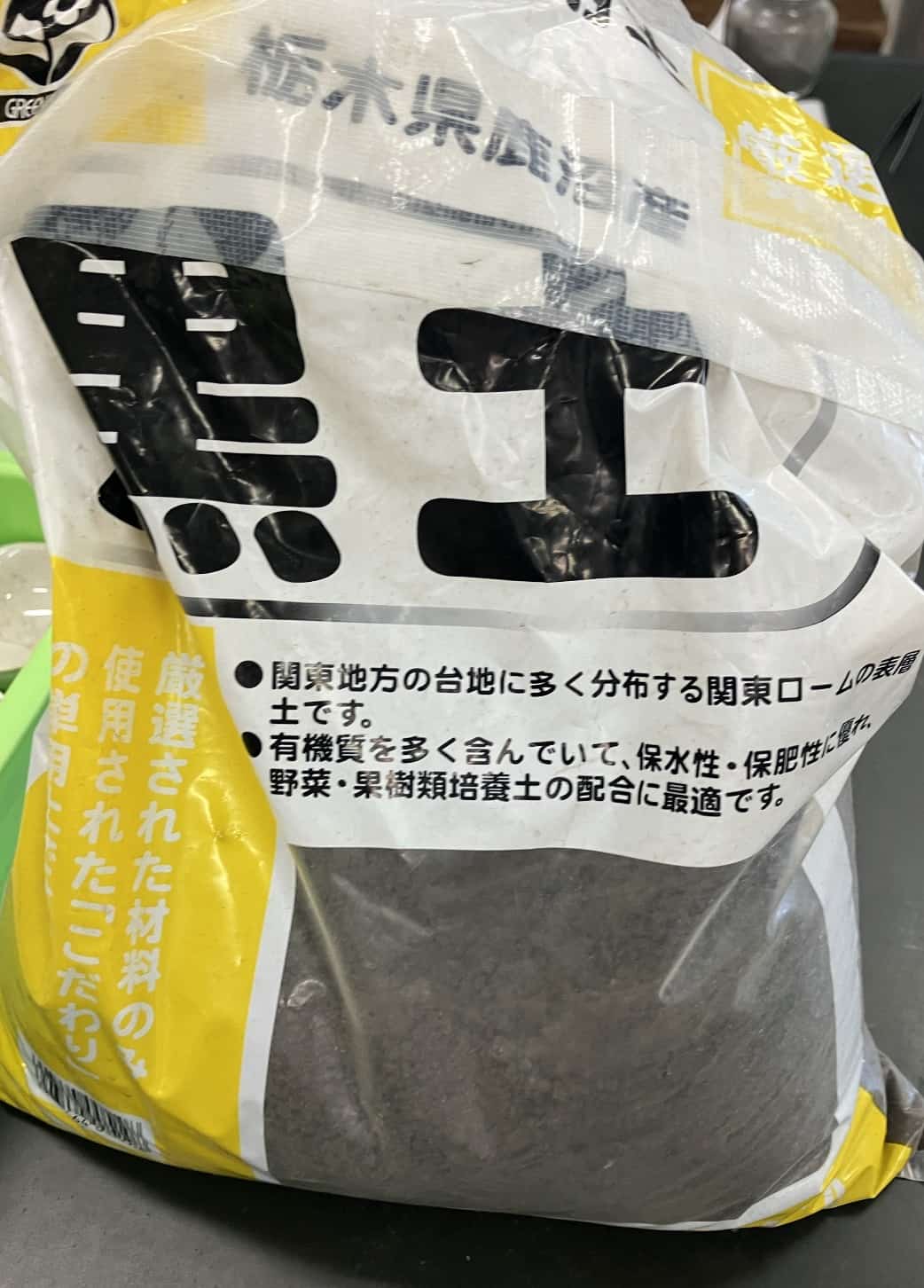

・鹿沼土(かぬまつち):群馬県の赤城山の噴火によってできた火山灰が風化したもの。やや白っぽく、多孔質(小さな穴がたくさん)で、軽くて水はけのよい構造です。

|

|

・赤玉土(あかだまつち):栃木県の男体山の噴火によってできた火山灰由来の土。赤茶色でやや重たく、粒の表面が比較的滑らかなのが特徴です。園芸店でどちらの土も売られています。

・桜島等の火山灰

・水

・ビーカー

・双眼実体顕微鏡(倍率20〜40倍程度)または顕微鏡(40倍)

・ピンセット

・やくさじ

・キッチンペーパーやティッシュ(乾かすとき用)

椀がけの具体的な手順とコツ

今回は、園芸店で手に入る関東ローム層の「鹿沼土」と、別に用意した桜島の火山灰を使いました。

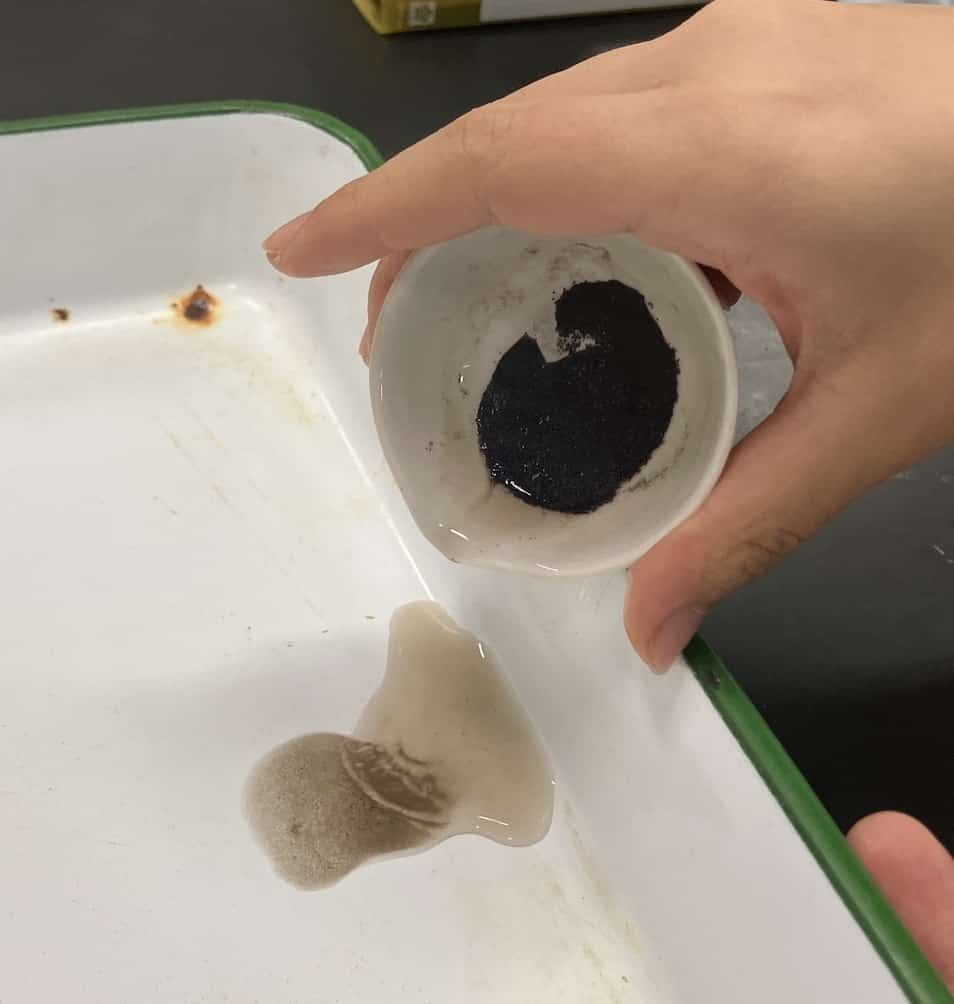

お椀に土を入れ、水を少しだけ加えます。

ここでのポイントは、親指の腹で丁寧に押し潰しながら洗うことです。

指でゴシゴシとこすることで、泥や粘土などの細かい粒子と、鉱物の粒を分離しやすくなります。ある程度押し潰したら、水を少し入れて上澄みをパットに捨てます。

水道管に流すと詰まる危険があるため、必ずパットに捨てるように生徒に指示しましょう。これを繰り返して、濁りがなくなるまで丁寧に洗い落としていきます。

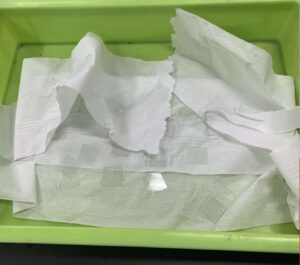

濁りがなくなったら、残った鉱物をキッチンペーパーの上に出し、もう一枚のペーパーで優しく押さえて水分を吸い取ります。

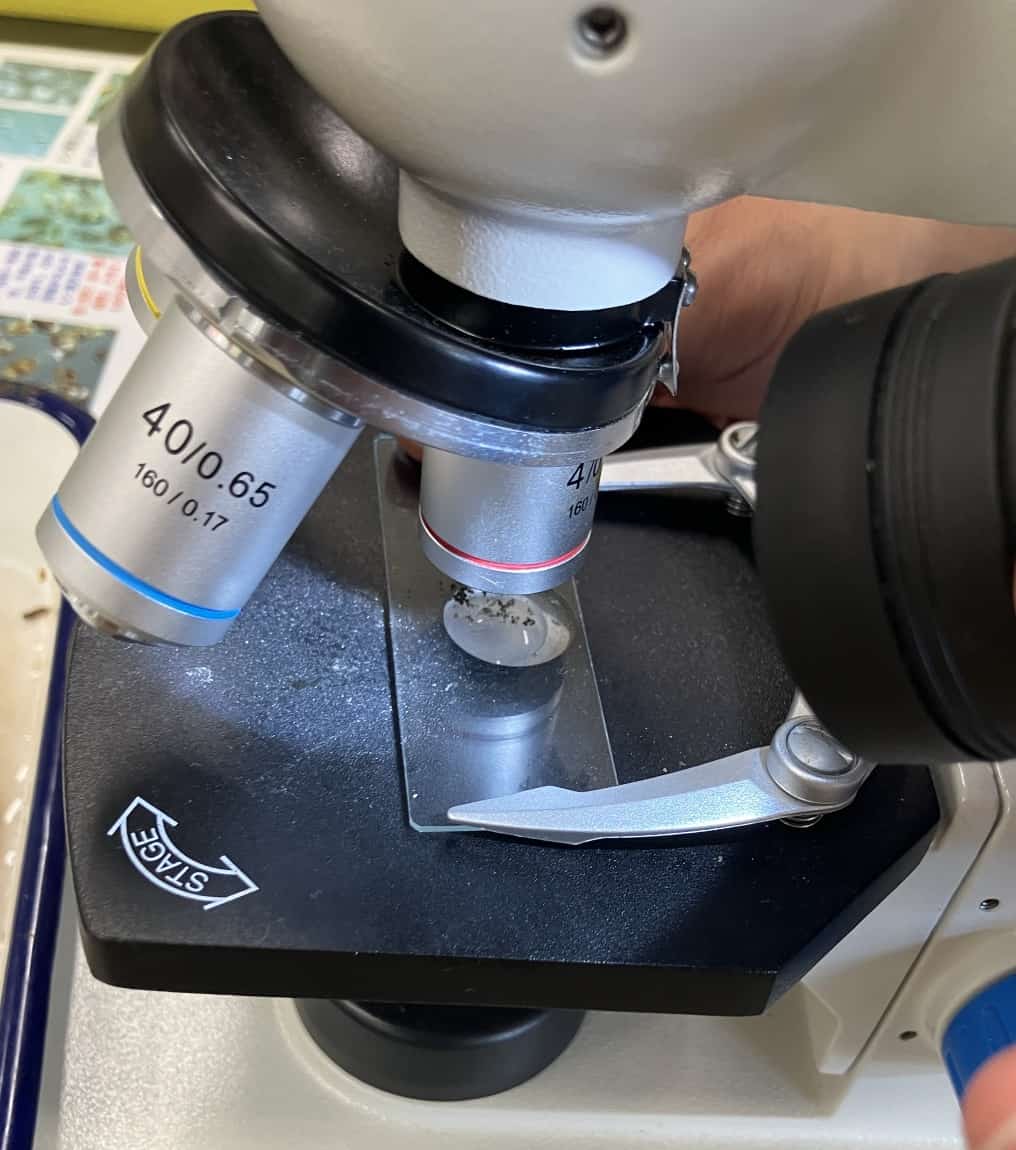

乾燥させた鉱物をスライドガラスに乗せ、軽くトントンと叩いて広げます。

こちらの動画も参考になります。

椀がけの成否

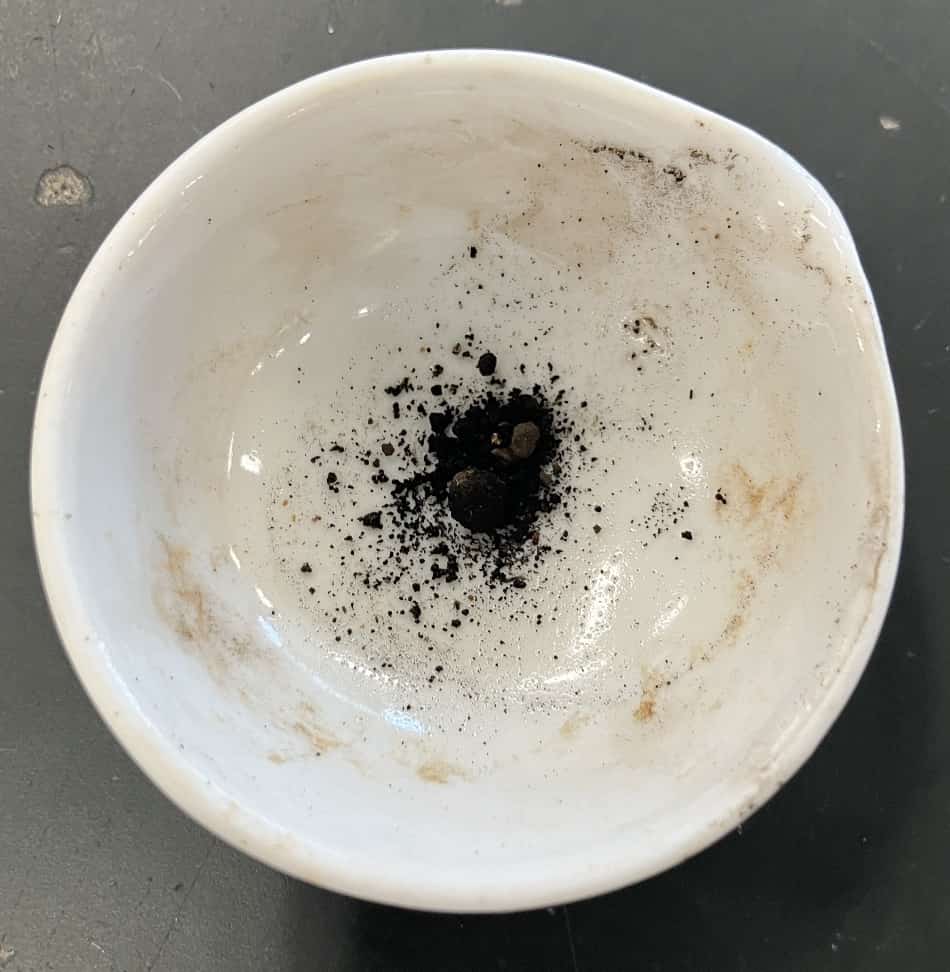

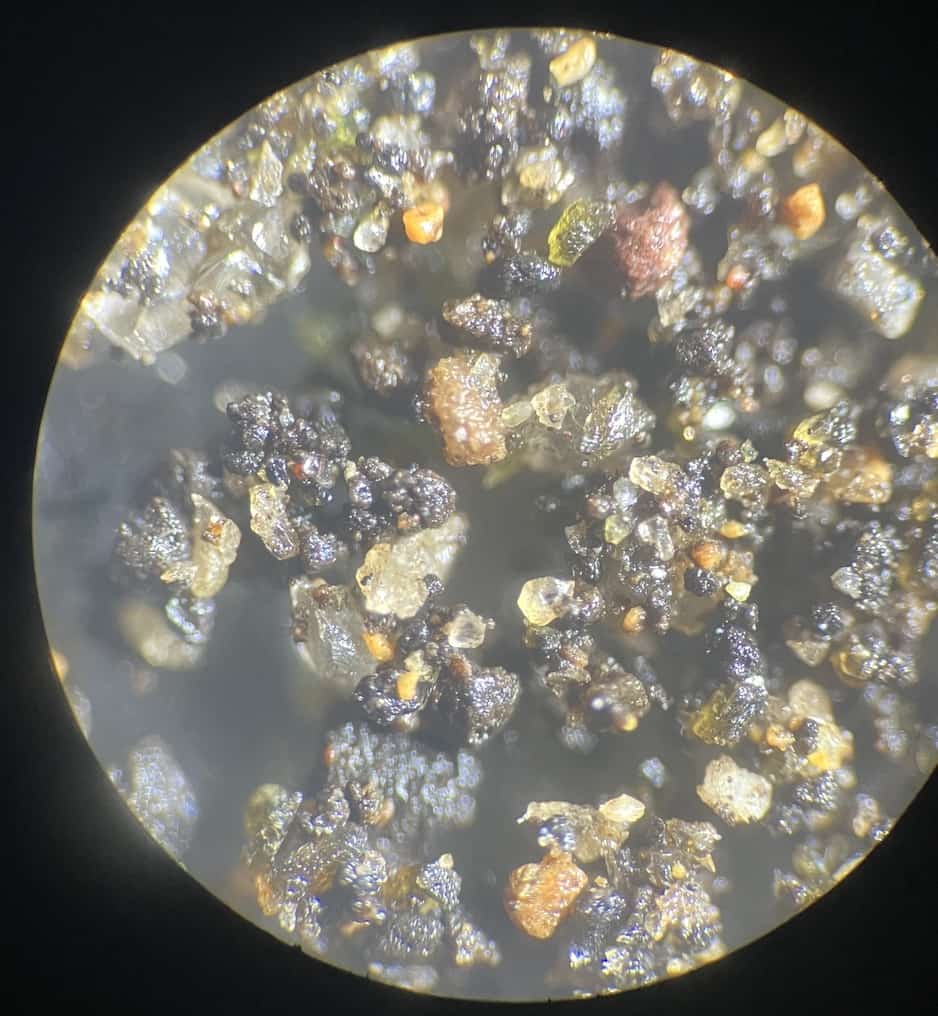

椀がけが不十分だと…

泥がまだ残っていて、鉱物がはっきりと見えません。

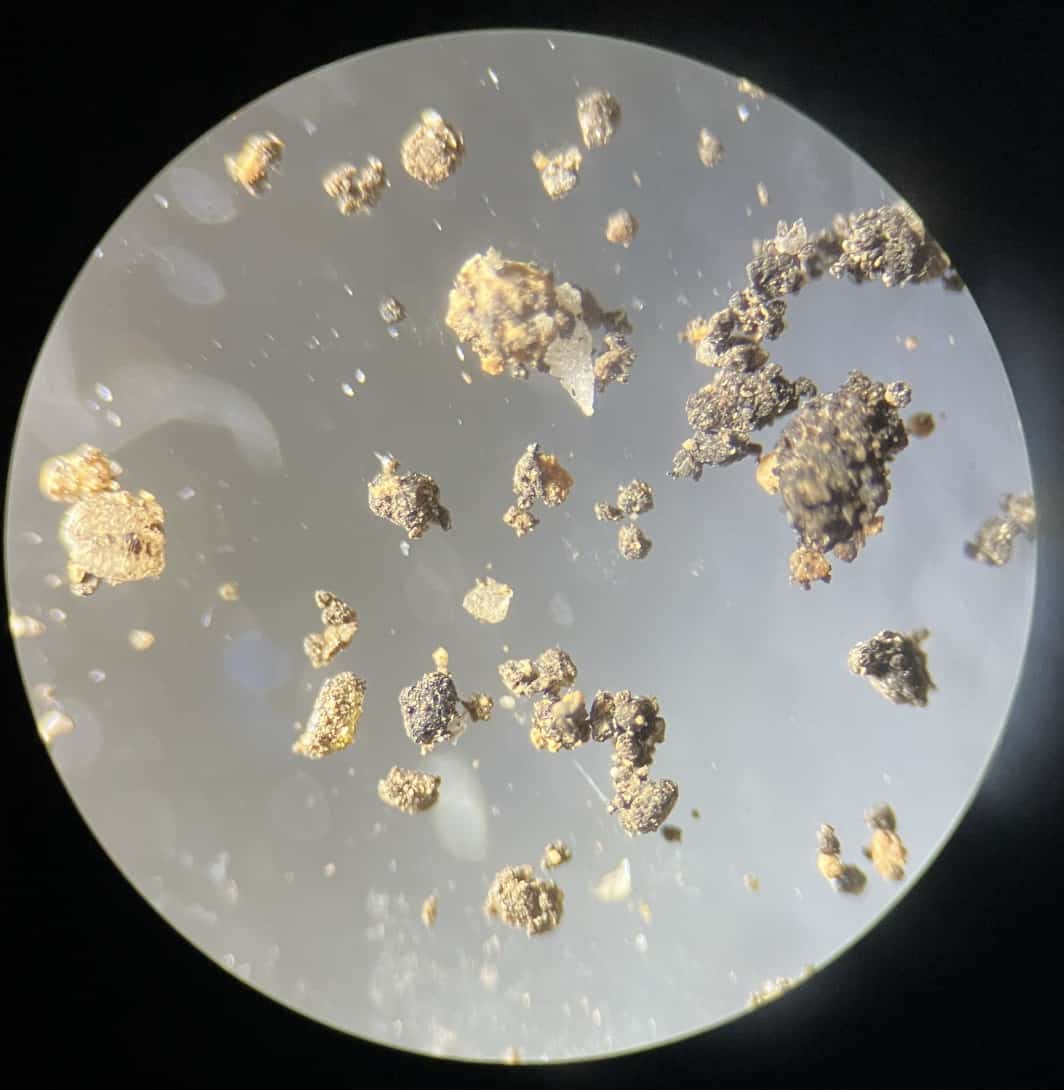

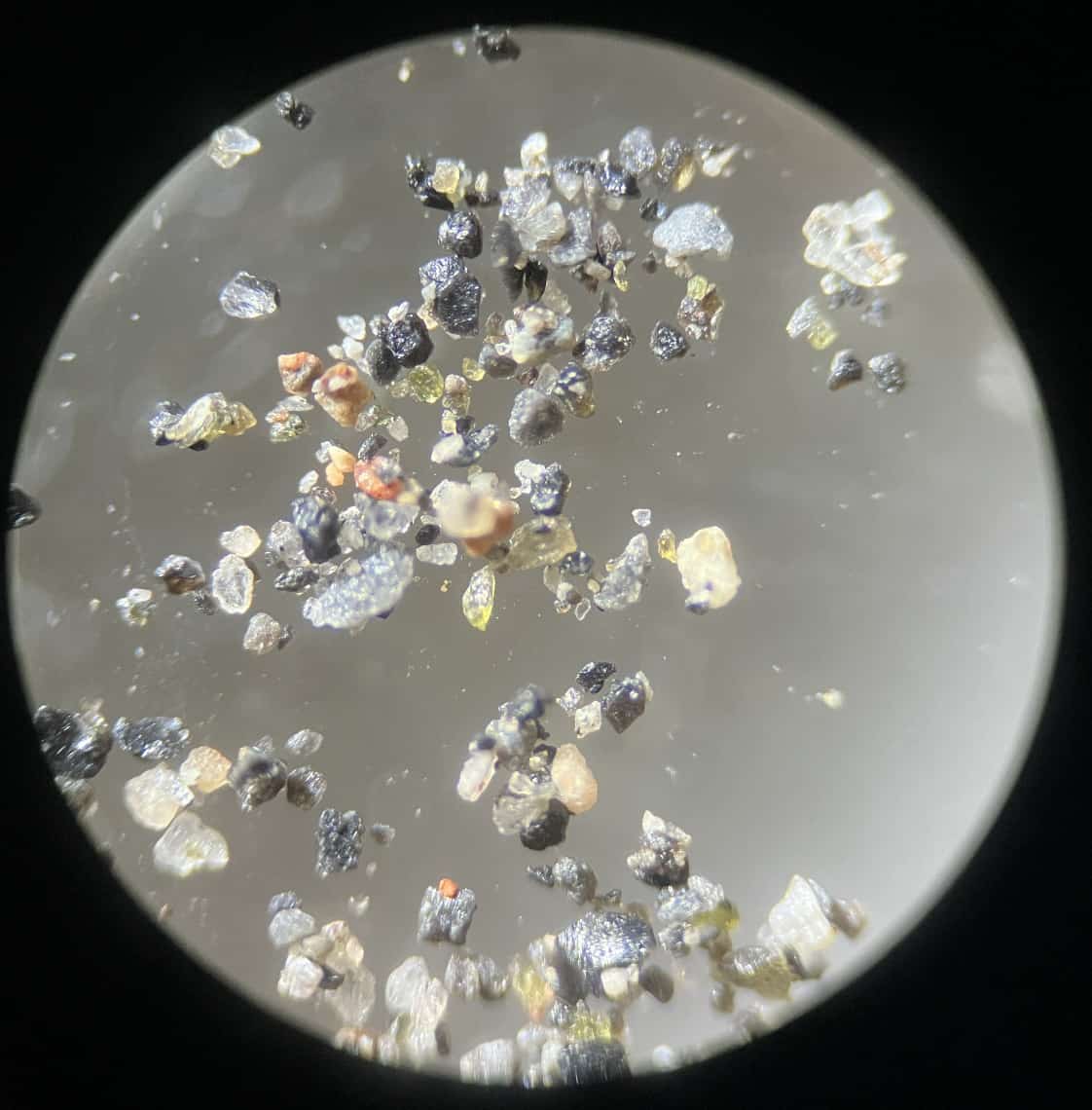

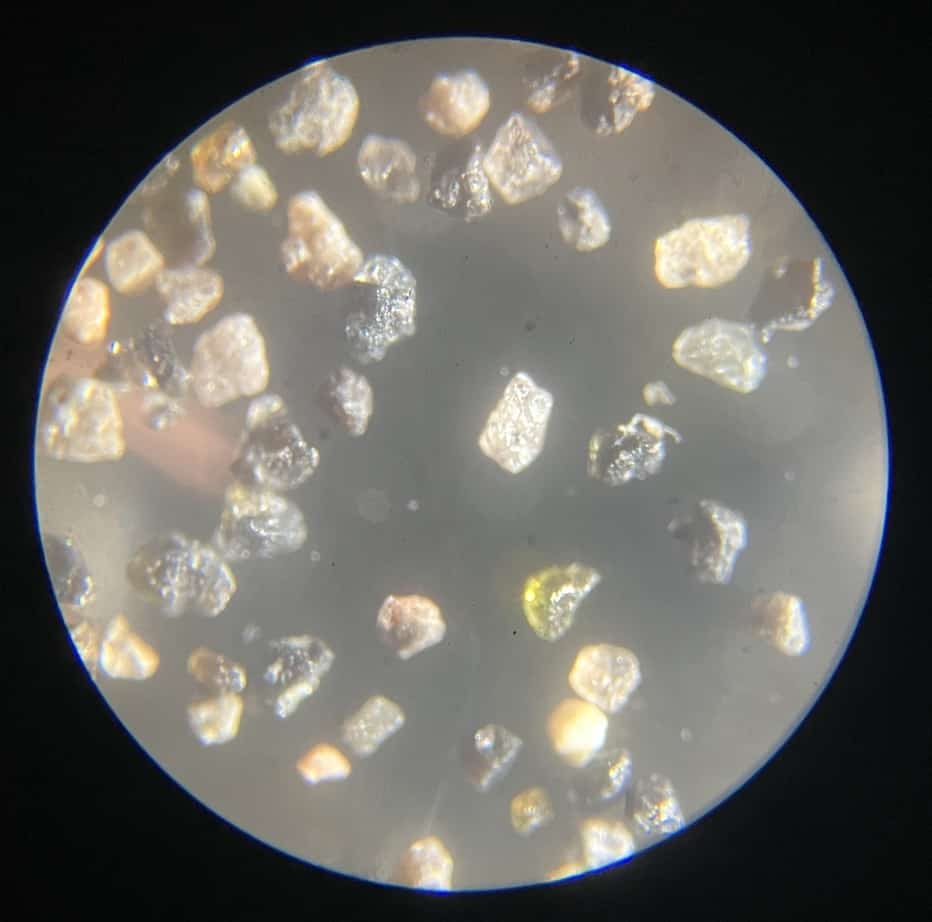

椀がけがうまくいくと…

このように、色とりどりの鉱物が鮮明に観察できます。

関東ローム層からは、中央に斜長石、左側に石英が見られます。

桜島の火山灰から学ぶ地学の物語

桜島の火山灰は、関東ローム層よりもさらに綺麗に鉱物が見えるのが特徴です。

透明なもの、黄色、茶色、黒色…様々な色や形の鉱物が観察できます。

これらの鉱物は、マグマが冷えて固まる過程で生まれた結晶です。色や形、硬さの違いは、マグマの成分や冷却速度によって決まります。例えば、黒っぽい有色鉱物(角閃石、輝石など)は鉄やマグネシウムを多く含み、白い無色鉱物(石英、斜長石など)はシリカを多く含みます。

観察してわかったこと

左が雲仙・普賢岳、右が桜島の火山灰です。雲仙・普賢岳の火山灰は白っぽい色をしており、桜島のものは黒っぽい色をしていました。この色の違いは、マグマの成分や噴火の様子が異なることを示しています。

地域ごとの火山灰の違いを見せることで、生徒の興味を引きつけられます。「有色鉱物」「無色鉱物」という言葉を、実物を見せながら導入できます。火山灰の色や粒の形から、噴火のタイプ(爆発的か、粘性の強さなど)に話を広げることもできます。

実体顕微鏡を使った観察は、地学分野では珍しく、生徒の「理科=目で見る学問」という感覚を育てる絶好のチャンスです。ちょっとした準備でできるので、ぜひ理科室の双眼実体顕微鏡、出番を作ってあげてください!

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2b71acab.9c66f40c.2b71acac.71d48030/?me_id=1216297&item_id=10000012&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fheiwa%2Fcabinet%2F00529276%2Fheiwakanuma.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)