道ばたの雑草「ヘラオオバコ」は双子葉類? 単子葉類? 教科書の”常識”がゆらぐ瞬間

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

「ヘラオオバコの観察授業」— 双子葉類?単子葉類?分類の常識を超える植物を探る!

中学校の理科で「双子葉類」と「単子葉類」という言葉を習います。教科書では、「子葉が2枚で網目状の葉脈(網状脈)、根が主根と側根なら双子葉類」「子葉が1枚で平行な葉脈(平行脈)、根がひげ根なら単子葉類」と、スッキリ分類できるように学びます。でも、もし、その「常識」が、一歩外に出た瞬間にゆらぐとしたら…?

実際に野外で植物を観察すると、「あれ? これはどっちなの?」と首をかしげたくなる植物に出会うことがあります。そんな「分類の例外」とも言える存在こそ、生徒の知的好奇心に火をつける絶好の教材です。

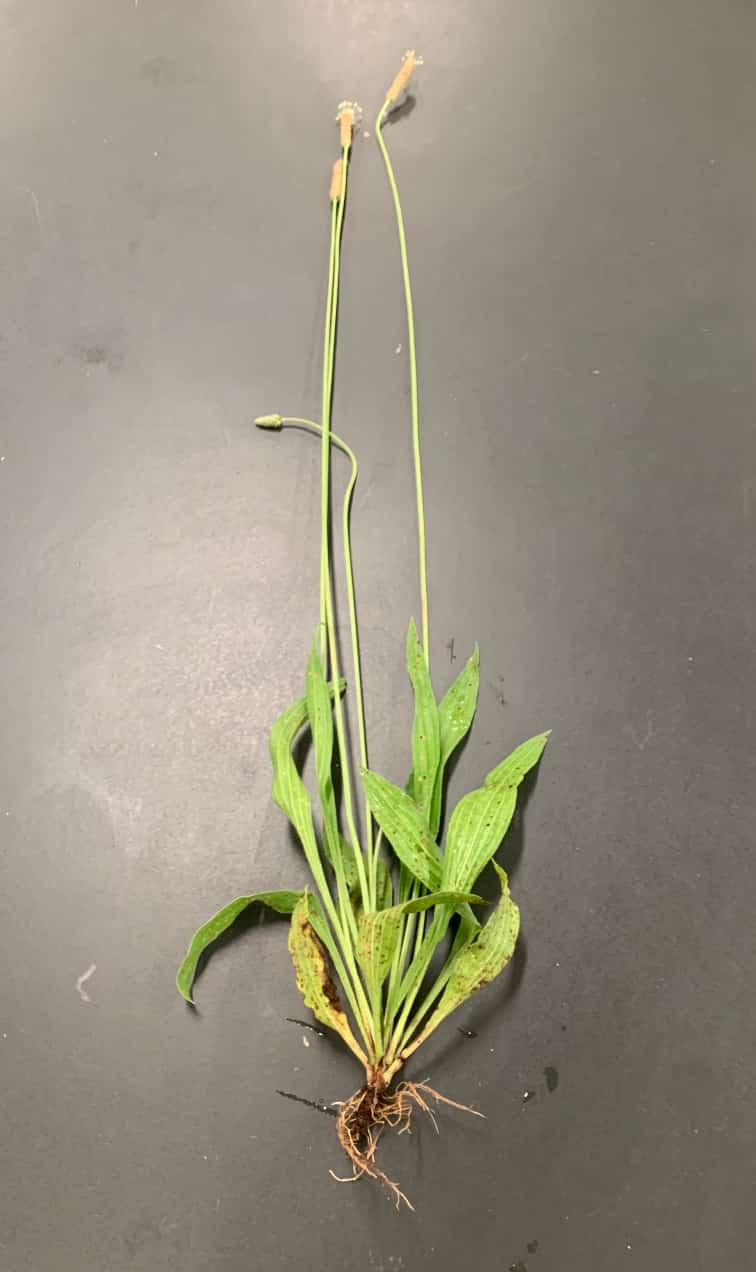

その代表格が、今回ご紹介するヘラオオバコです。先日、フィールドワーク中に見つけたヘラオオバコをじっくり観察してみると、根っこは太い主根と側根からなる双子葉類の特徴を持っているのに、葉っぱの筋(葉脈)はスーッと伸びた単子葉類の特徴(平行脈)を持っていました。なぜ、こんなチグハグな特徴を併せ持っているのでしょうか?

このような「分類のルールブックからちょっとはみ出した植物」は、生徒たちに「なぜ?」と考えさせる最高のきっかけになります。今回は、ヘラオオバコを教材にした観察授業を紹介します。「暗記」で終わらせない、生徒が夢中になる授業準備のポイントや実践方法をまとめましたので、ぜひ活用してください!

授業準備と進め方

1. 事前準備

✅ 必要なもの

• ヘラオオバコの採取(事前に野外で準備 or 校庭で生徒と一緒に採取)

• ルーペ(葉脈や花の細部を観察するため)

• スケッチ用紙・筆記用具(観察記録を取るため)

• 根の構造を確認するための水(採取後に土を落とすバケツやトレイ)

ヘラオオバコが見つかる場所

• 校庭や道端、河川敷などの空き地 → ヘラオオバコは人や動物によく踏まれる場所でもたくましく生育します。その強さの秘密も、根や葉の形に隠されています。

• 春から秋にかけて開花(特に5~6月が観察に適している)

2. 授業の流れ

① 双子葉類と単子葉類の分類を復習

まずは、生徒に「植物を分類するための特徴」を整理させます。これは知識の確認です。

✅ 双子葉類の特徴

• 子葉が2枚 • 葉脈が網状脈 • 根が主根と側根

✅ 単子葉類の特徴

• 子葉が1枚 • 葉脈が平行脈 • 根がひげ根

ここで、「植物の分類は、このルールで全てきれいに分けられる」と思っている生徒も多いはず。そこで、「本当にそうかな? これから観察する植物が、このルールの“例外”かもしれないよ」と、探究へのワクワク感を高めます。

② ヘラオオバコの観察

いよいよ主役の登場です。実物のヘラオオバコを生徒に配布し、ルーペも使ってじっくり観察させます。以下の2点に注目させましょう。

根の構造 → 双子葉類の特徴(主根と側根)

「お、太い根があるぞ! これは双子葉類っぽい!」

葉脈の形 → 単子葉類の特徴(平行脈)

「あれ? でも葉っぱの筋はまっすぐだ。これは単子葉類だ…」双子葉類の特徴がありつつも、平行脈をもっているということです。ここで生徒たちは混乱します。「根は双子葉類なのに、葉は単子葉類? 先生、これどっちですか?」と。この「モヤモヤ」こそが、思考を深めるチャンスです。「なぜ、こんなことになっていると思う?」と問いかけ、生徒たちに自由に仮説を考えさせるのが最大のポイントです。

③ ヘラオオバコの分類と進化の視点

生徒たちの考えが出揃ったところで、種明かしをします。結論から言うと、ヘラオオバコは「双子葉類」に分類されます。しかし、なぜ単子葉類のような平行脈を持っているのでしょうか?ここには、壮大な「進化のストーリー」が隠されているのかもしれません。

• 分類は「絶対」ではない → このように、生物の分類は単純な線引きで分けられるものではなく、進化の過程で「中間的な特徴」や「後から獲得した特徴」を持つものがたくさん存在します。このように、「例外」の理由を「進化」という視点で解き明かすことで、理科の授業を「暗記」ではなく「探究」へと発展させることができます。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

テレビ番組・科学監修等のお知らせ

- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

- 2月27日 科学監修をした番組が放送予定です。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師・ショー・その他お知らせ

- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定

- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads

Explore

- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。

- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。

- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。

- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。

- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。

- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。

- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。