公園で見つけた日常に潜む数理曲線!水道の水が描く「放物線」の秘密

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験!

何気なく通り過ぎる公園。でも、少し足を止めて科学の目で見てみると、そこは驚きと発見に満ちた実験室に変わります。例えば、公園の水道から噴き出す水。その美しい弧(こ)を描く軌跡に、実は中学校で習う「ある数学」が完璧に隠れているとしたら、驚きませんか?

今回は、そんな公園で見つけた「数学アート」の正体に迫ります。

公園に隠された「数学アート」の正体

まずは、こちらの動画をご覧ください。公園の水飲み場の蛇口をひねった、ただそれだけの映像です。

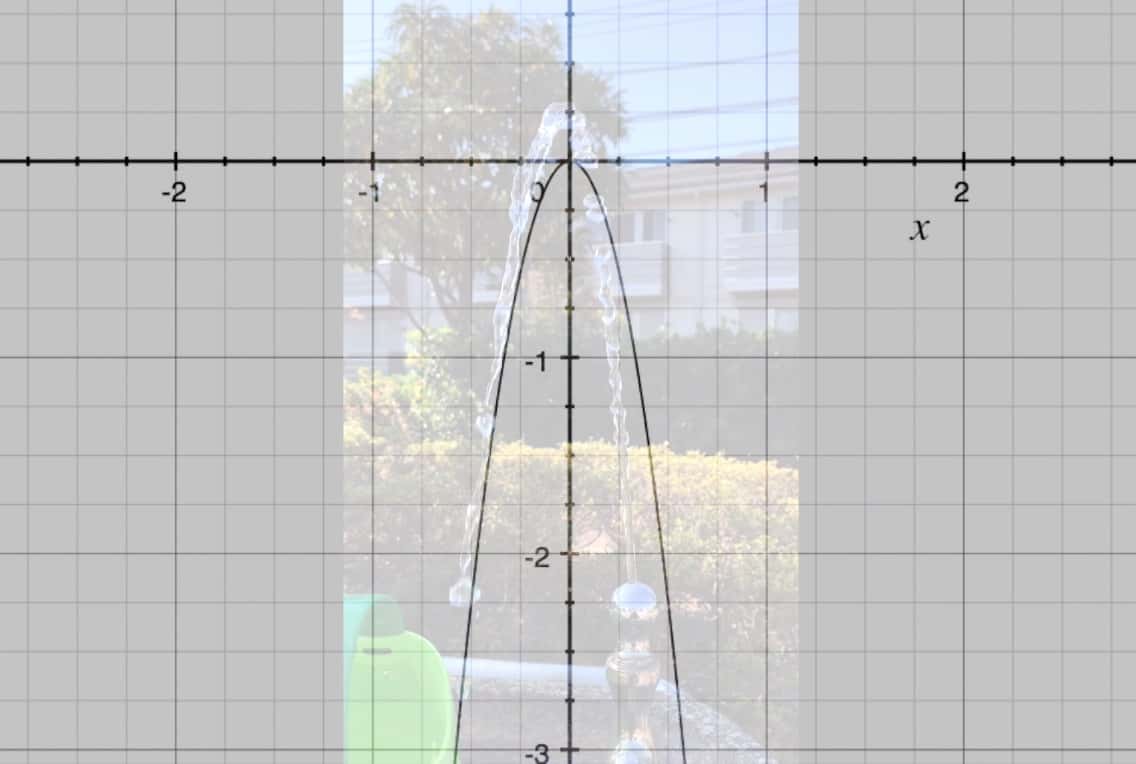

水がピューっと飛び出し、放物線を描いて落ちていく。この水の軌跡を分析してみると、驚くほど正確に「負の二次関数」のグラフ、つまりきれいな放物線(ほうぶつせん)と一致するんです。

まるで、誰かが目に見えないペンで、数学の教科書にあるグラフをなぞったかのようですね。

なぜ水は「放物線」を描くのか? 物理の法則をのぞいてみよう

この美しい曲線は、偶然ではありません。すべての物体が従う宇宙のルール、「物理法則」によって描かれています。打ち上げられる力:蛇口から押し出された水には、最初、上向きに進む勢い(初速度)があります。常に働く「重力」:しかし、地球上にある限り、水には常に真下へ引っ張る 「重力」 がかかり続けます。この重力によって、上向きの勢いはだんだんと弱められ、やがて水は下へと落ちていくのです。

この「前に進もうとする力」と「下に引っぱる力」が同時に働くことで、ボールを投げた時と同じ、あの美しい放物線の軌道が生まれるのです。

完璧じゃない?自然が加える「表面張力」というスパイス

しかし、自然はいつも教科書通りとは限りません。動画をよーく見てみると、水の勢いによっては、この放物線が少しだけ崩れる瞬間があることに気づきます。その犯人は「表面張力(ひょうめんちょうりょく)」です。水の分子同士が「手をつなぎ合って」なるべく小さな粒になろうとする力のことですね。この力によって、水滴がくっついて大きくなり、空気抵抗が変わることで、軌道がわずかにズレることがあるのです。

完璧な数学モデルと、自然界ならではのちょっとした「ゆらぎ」。その両方が観察できるなんて、奥が深くて面白い現象だと思いませんか?

お近くの公園で、ぜひ自分だけの「数学アート」を見つけてみてください。ちなみに、日常に隠された面白い曲線をたくさん紹介している、こちらのDVDもとても楽しいですよ。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・科学のネタ帳の内容が本になりました。詳しくはこちら

・運営者の桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!