簡易速度計2台で重力加速度を測ってみよう!(実験)

サイエンストレーナーの桑子研です。このサイトで科学を一緒に楽しみましょう。

ビースピをもっていますか?

ビースピってすごい!

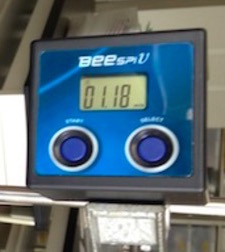

みなさんはビースピをご存知ですか?ビースピは簡易的な速度計です。ビースピにはコの字型をしていて、その内側に2つのセンサーがついています。そしてこのコの字型の間を物体が通過すると、通った物体の速度を測定することができる装置です。もともとはビー玉などの、おもちゃの速度を計測するために作られたもののようですが、理科の実験で使われるようになったという歴史があるようです。世界にも輸出されているのだとか。そのようなこともあり、速度計でありながら、非常に安く買えるのですね!これがポイントです。

3000円程度で買えるのですが、理科の実験用のものは、速度をkm/hだけではなくて、m/sで測ることができるのが良いところです。これをつかった簡単な実験は、ジェットコースターをつくって、物体の位置エネルギーと運動エネルギーを調べる実験ですよね。実はこのビースピを2台使うと加速度も測定できます。これを利用すると、重力加速度を測ることができます。

ご家庭でも簡単にできるので、ぜひお子さんといっしょに科学実験を行ってみてほしいと思います。軽いものも、重いものも同じ加速度になることに驚くのではないかと思います。

科学のレシピ

用意するもの

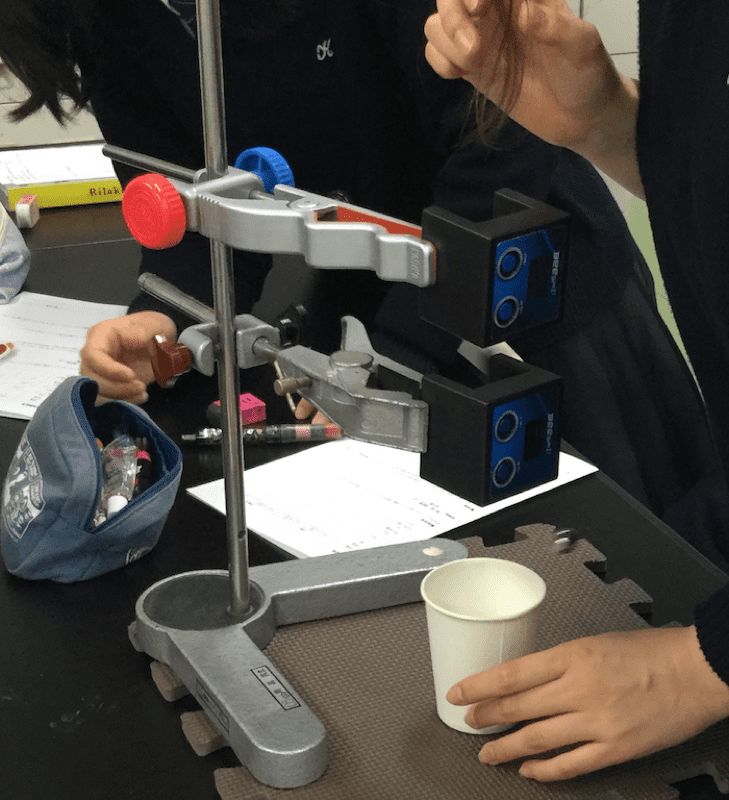

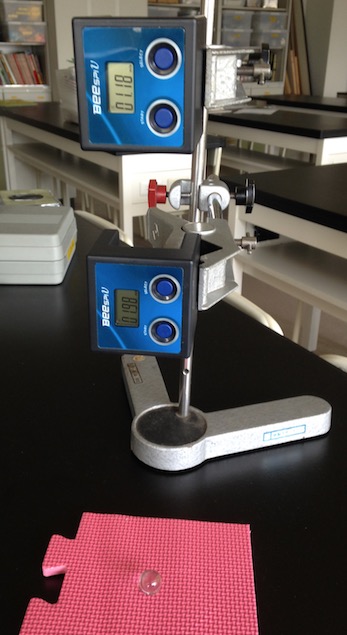

ビースピ×2、スタンド、スタンド用クリップ、メジャー、マット(紙コップでも可)、ビーズ玉またはビー玉

この中でスタンドというのはなかなか聞き慣れないかもしれませんが、このようなものです。

[amazonjs asin=”B00MJVSKS2″ locale=”JP” title=”ラボ・スタンド基本セット両開360″]

理科実験でよく使うものなのですが、ビースピを固定できればかまわないので、なくても結構です。

またマットについては、このようなものを買ってきて、カットして使うことにしました。100円ショップに売っていますが、紙コップでも代用可能です。

手順:

① ビースピ2つをスタンドとりつけ、下にマットをしく(紙コップを置く)。

② ビー玉を落として、上の速度計と下の速度計の値を記録する。ビー玉がビースピに当たってしまった場合には、やり直す。

③ うまいくいったら、2つのビースピの間を定規やメジャーなどで測る。

④ 記録した2つの速度(V0,V)と、ビースピの距離(x)を、等加速度直線運動の公式V2 – V02 = 2ax に代入をして、加速度aを電卓で求める。(実験原理については後述しました)

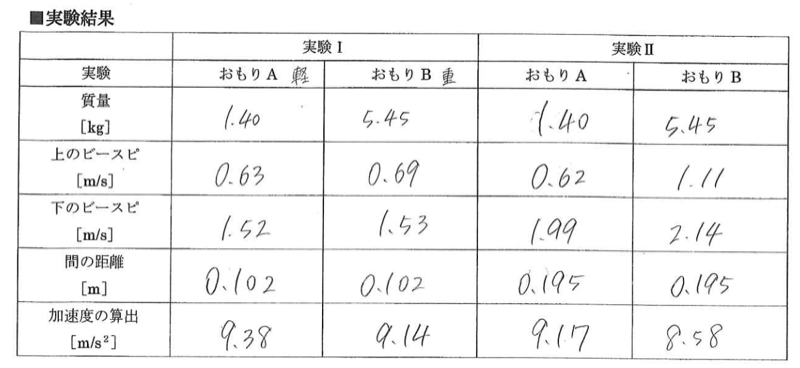

実験結果例)

実験結果例

実験原理

・簡易速度計をつかった重力加速度の測定実験

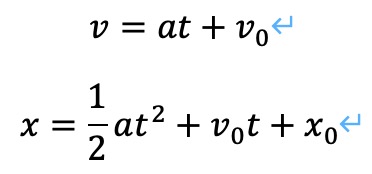

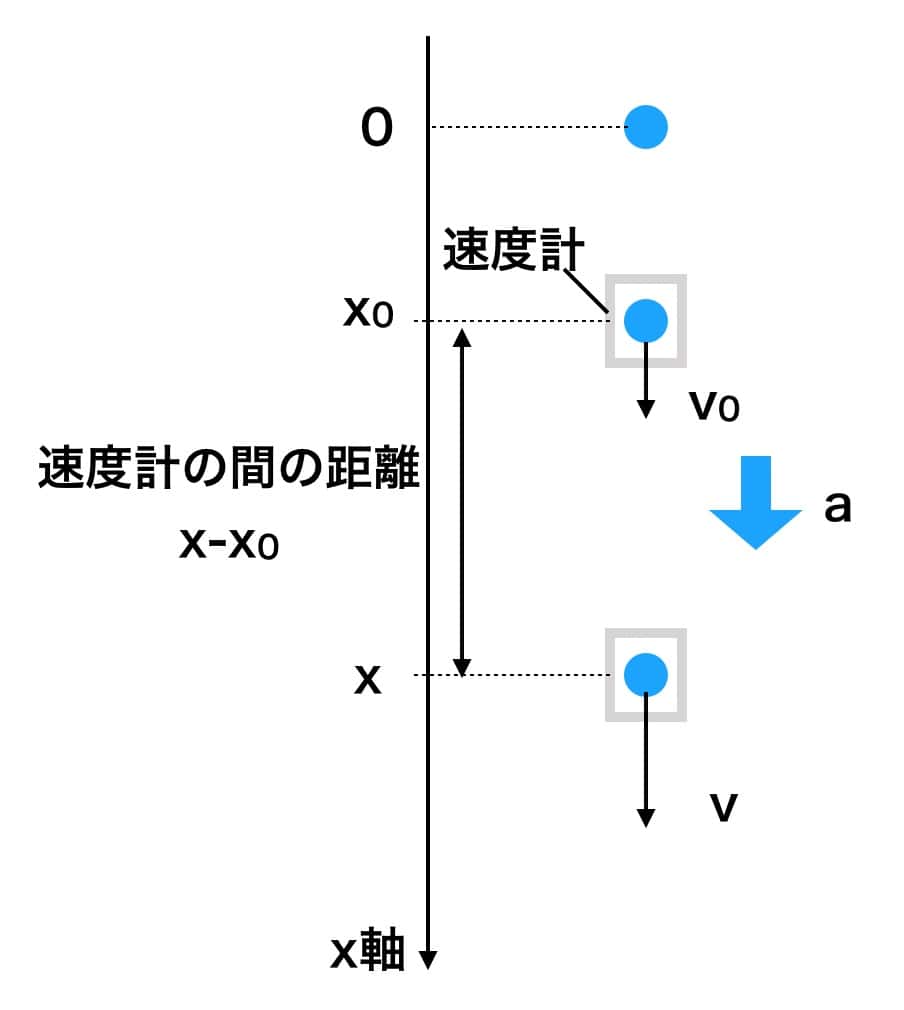

2つの等加速度直線運動の式(速度の公式と位置の公式)から、時間tを消去すると、次の式ができます。

![]()

図2-9とともにこの式を眺めてみてください。x-x0というのは移動距離を示しています。

この式からv、v0、x、x0を測定すると、その間の加速度aを求めることができることになります。落下運動は等加速度運動なので、簡易速度計を使って自由落下における異なる2地点の速度を測定すると、重力加速度を求めることができます。

例えば高さ60.0cmの位置からボールを5回落下させて、40.0cmの場所、20.0cmの場所の速さを実際に測ってみましょう。以下は著者が実験をした結果例です。

高さ[m] 速さ[m/s](5回の平均値)

0.400 1.93

0.200 2.74

果たして9.8m/s2に近い数字になるのでしょうか。なお上記の結果例を使って計算をすると、9.46m/s2となります。みなさんが実際に得たデータを使って、ぜひ重力加速度を計算してみてください。落とす位置や物体の重さなども、変えるとどのような結果がでるのか、実験をして確かめてみましょう。

この実験に関係のある分野の紹介

等加速度直線運動

今回の実験で紹介した公式は、等加速度直線運動の公式の1つです。詳しくはこちらに書きましたので御覧ください。

重力加速度について

今回の実験ではビー玉を用いましたが、ビーズ球など重さの違うものでも実験をしてみてください。結果をみると、加速度はあまり変わらず9.8m/s2に近い数字になります。このように、地球上では重さに関係なく、全ての物体は9.8m/s2という等加速度で運動をします。この数字を重力加速度といい、地球では9.8ですが他の惑星にいくと惑星の大きさや、惑星の重さなどにより異なります。また地球上でも、極と赤道では値がわずかに異なります。

惑星によってなぜ異なるのか?ということについては、万有引力の法則をよく学ぶ必要があります。また極と赤道では赤道のほうが重力が小さくなるため、ロケットを打ち上げる発射場はできるだけ赤道の近く(低緯度)に作られます。

重力加速度1つとってもいろいろとおもしろいものですね。

[blogcard url=”https://phys-edu.net/wp/?page_id=20940″]

科学のタネを発信中!

ニュースレターを月1回配信しています。

[subscribe2]