なぜ音は大きくなる?ホームセンターで買えるアクリルパイプで解き明かす「共鳴」の秘密

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

空き瓶の口に息を吹きかけると「ポー」っと音が鳴る。リコーダーの穴を指で押さえると音の高さが変わる。これらの現象には、実は共通の科学的な秘密が隠されています。それは、空気の振動が特定の長さの筒の中で強め合う「共鳴(きょうめい)」という現象です。

理科の授業でこの「共鳴」を調べるには、かつてはガラスと水を使った大掛かりな装置が必要でした。しかし、時代は変わりました。今や、皆さんのポケットに入っているスマートフォンと、ホームセンターで手に入る一本のアクリルパイプさえあれば、この音の不思議な性質を、まるで魔法のように操り、体感できるのです!

それでは、驚くほど簡単な、未来の科学実験を見ていきましょう!

科学のレシピ

【用意するもの】

アクリルパイプ: 1本(ホームセンターなどで手に入ります)

スマートフォン: 今回はiPhoneアプリ「トーンジェネレーター」を使用しました。決まった音を出せるアプリなら何でもOKです。

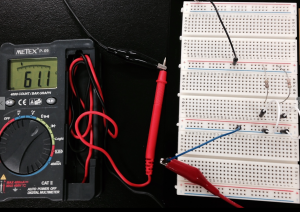

バケツと水

【実験方法】

たったこれだけです。驚くほど簡単ですよね。バケツに水を張り、アクリルパイプをそっと沈めます。これで、パイプの中の「空気の筒(気柱)」の長さを自由に変えられる準備が整いました。スマートフォンのアプリで特定の高さの音(周波数)を鳴らし、スピーカーをパイプの口に近づけます。音を鳴らしたまま、パイプ全体をゆっくりと上下に動かしてみましょう。

すると、どうでしょう? ある特定の長さになった瞬間、「ウォン…」と音が急に大きくなるポイントが見つかるはずです。これが 「共鳴」 が起こった瞬間です。その実際の様子を動画に撮りましたので、ぜひご覧ください。

一体、何が起こっているのでしょうか?

スマートフォンから出た音の波は、パイプの中を進み、水面にぶつかって跳ね返ってきます。このとき、空気の筒の長さが、音の波長(波のひとつの長さ)とピッタリ合うと、入ってくる波と跳ね返る波がうまく重なり合って、お互いを強め合うのです。ブランコをタイミングよく押すと、揺れがどんどん大きくなるのと同じ原理ですね。

水面で音が跳ね返るため、水面の位置が波の「固定端」(振動しない点)の役割を果たします。パイプを上下させて空気の筒の長さを変えることは、言わば「音が最も気持ちよく響く部屋のサイズ」を探しているようなものなのです。

私が試したアクリルパイプでは、だいたい1000Hzくらいの音を使うと、共鳴する点が分かりやすかったです。皆さんが用意したパイプの長さや太さによって、最適な音の高さは変わってきますので、ぜひ「自分だけの共鳴ポイント」を探してみてください。

この方法は、高価な実験器具がなくても、生徒一人ひとりが自分の手で音の性質を探究できる画期的な方法です。共鳴が起こったポイントにシールで印をつけ、その長さを測れば、そこから音の波長を計算し、さらには空気中を伝わる音の速さまで求めることも可能です。

身近な道具が、目に見えない音の世界への扉を開けてくれる。科学の面白さは、こんな簡単な工夫の中に隠れているのかもしれませんね。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・科学のネタ帳の内容が本になりました。詳しくはこちら

・運営者の桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!