微積でスッキリ!円運動の加速度を数学的に導いてみよう(微積分その4)

サイエンストレーナーの桑子研です。このサイトで科学を一緒に楽しみましょう。

高校の物理では、数学の進度の関係もあり、微積分を使わずに説明されることが一般的です。しかし、実際には微積分を用いることで、物理の概念をよりスッキリと理解できることが多くあります。

例えば、運動の公式やエネルギーの関係式など、微積を使えば「なぜこの式になるのか?」という疑問がクリアになります。ただ暗記するのではなく、理論的な背景を理解できるのが微積の強みです。

今回は、微積を使ったほうが理解しやすい範囲の解説シリーズ第4回として、「円運動の加速度」の導出を行ってみましょう!

円運動とは、物体が一定の半径を持つ円軌道を描きながら運動する現象です。このとき、物体には「向心加速度」と呼ばれる加速度が生じます。この向心加速度を、微積を使ってどのように導出できるのか、一緒に考えていきましょう!

前回の記事はこちらをご覧ください。

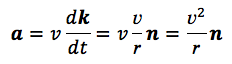

円運動の加速度の大きさは、

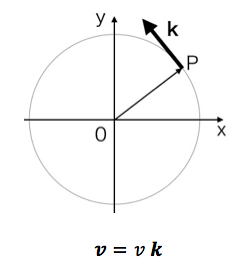

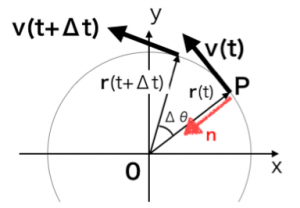

と表されますね。向きは円の中心方向を向きます。このことについて考えてみましょう。次の図のように円上を等速で動く、ある点Pの速度vは、点Pでの接線方向を示す単位ベクトルkを使って、

(速度=速さ×接線方向の単位ベクトルk)

と表されます。ここで太字はベクトル量を示します。

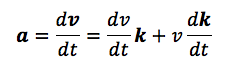

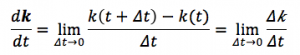

加速度の定義から、速度を微分してみましょう。

となります。ここで右辺の1項は速さの変化(dv/dt)を示しています。等速円運動の場合には、速さの変化がないので、この項はdv/dt=0より、0になります(等速ではない場合には、必要になります)。2項は単位ベクトルkの変化による加速度を示します。つまり速度の向きの変化によって必要な加速度です。

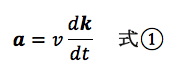

今回は等速円運動の場合について考えるので、1項は0にして2項にのみ焦点を絞ります。

それでは、このdk/dtについて求めていきましょう。

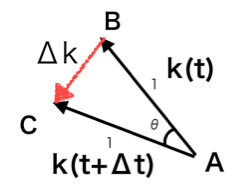

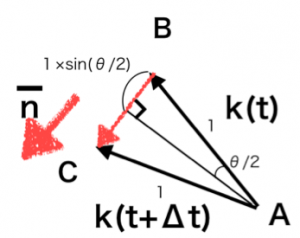

dkを求めるために、2つのベクトルの始点をそろえて、Δkについて考えてみましょう。ここでnバーについては、三角形BCの方向を持つ単位ベクトルとしました。単位ベクトルkの変化量であるΔkは、2つの速度の単位ベクトルk(t)とk(t+Δt)を並べて見ると、次の場所になります。

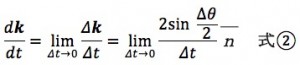

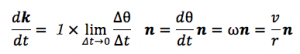

このことからdk/dtについては次のように表すことができます。

二等辺三角形ABCの角Aから二等分をすると、直角三角形2つにわけられます。

このためΔkの値の大きさは、1×sin(Δθ/2)×2となります。BCの向きを向いた単位ベクトルnバーを使うと、

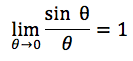

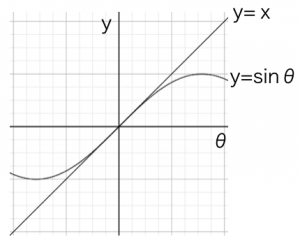

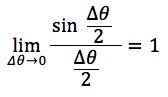

となります。Δtを0に近づけると、Δθは0に近づき、かつ角ABCは90°になるため、nバーは、ABの接線である単位ベクトルnになります。また別の数学の公式として、

という関係式があります。これも使います。

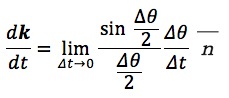

それでは、これらのことから、式②のdk/dtを作り替えていきます。

ここで、Δt→0のときΔθ→0なので、

となり、またΔt→0のとき、nバーは単位ベクトルnになるので、

となります。このことから、加速度は次のようになります。

公式を導くことができました。

高校物理の教科書を開くと、このようなことについて微積を使わないで説明がされています。ただし少し違和感を覚えるところがあるかもしれませんね。それは、今回のような微積を使わないで、頑張って説明をしているからそう感じるのかもしれません(^^;)。

参考としたのは、新物理入門と数学の本です。新物理入門は理系に進む人は必読書です。少しむずかしいですが、ぜひ受験中または、終わった時に手をだしてみてくださいね。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

体中に梱包材をはりつけてみよう!

体中に梱包材をはりつけてみよう!

テレビ番組等・科学監修等のお知らせ

- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師等・ショー・その他お知らせ

- 2/20(金)「生徒の進学希望実現支援事業」研究授業@福井県立若狭高等学校 講師

- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定

- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads

Explore

- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。

- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。

- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。

- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。

- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。

- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。

- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。