授業で置いてかれた人必見!波をイチから楽しく学ぼう!y-x・y-tグラフの謎(高校 物理基礎)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

波の分野で「わかった!」を体験したい人はいませんか?

物理の「波」、なんだか難しく感じていませんか?「授業で聞いていたはずなのに、気づいたらグラフだらけで訳がわからない…」 「波って、結局“何”が動いているの?」

こんな風につまずきやすいのには理由があります。それは、波は「目に見えない動き」なのに、教科書では「止まったグラフ」で説明されるから。このギャップが、私たちを混乱させる最大の原因です。そこで今回は、波の現象を“動く映像”でイメージに変える方法をお教えします! グラフアレルギーの人も大歓迎! 一緒に波の本当の姿をのぞいてみましょう!

波を理解する鍵:2つのグラフを使いこなそう!

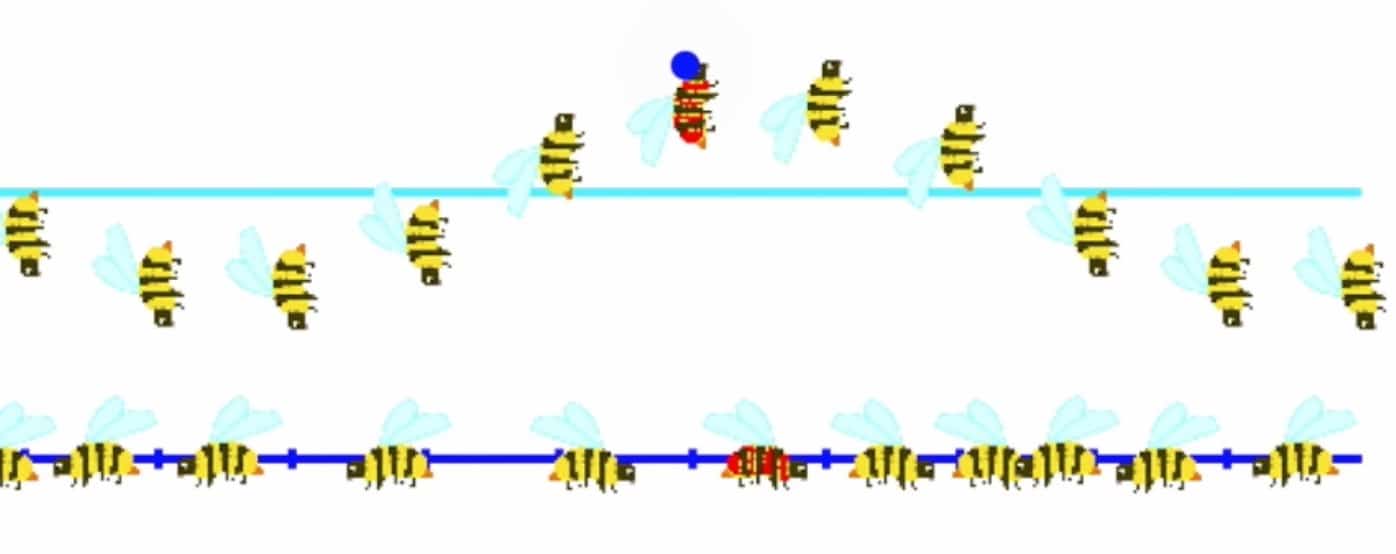

まずは、だまされたと思って、私がScratch(スクラッチ)で作った波のシミュレーションを動かしてみてください。リンクをクリックして、緑の旗を押すだけです。

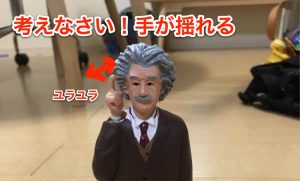

どうでしょう?ハチが列をなして動いている様子がわかりますが、上の波(横波)を見ると、 波の形が右へぐんぐん進んでいくのが見えますね。 でも、ここで本当に見てほしいのは、波の形ではなく、波を伝える「赤いハチ」の動き(=媒質 ばいしつ)なんです!赤いハチは、右へ進んでいますか…? いいえ、進んでいませんよね。ただ、その場で「上下に振動しているだけ」です。

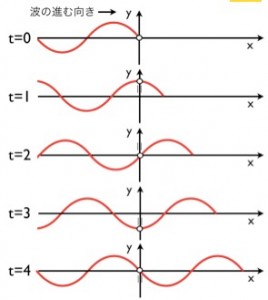

これは、運動会で見る「ウェーブ」と同じです。ウェーブ(波)は競技場をぐるぐる回りますが、AさんはAさんの席から動かず、ただ「立って座る」を繰り返しているだけ。あのイメージです。こちらの図を見てください。波を順番に並べてみたときの様子です。Aさんが原点にいるとすると、Aさんは波の形に合わせて立ったり座ったりしているだけです。

この図のように、波(エネルギー)が1回分通過する間に、媒質(原点)は1回だけ上下に振動して、元の場所に戻ってきます。

大切なポイントはこれ!

媒質が1回振動する = 波が1つ通る

波の正体は「振動(ゆれ)」が伝わっていく現象であり、媒質そのものが移動するわけではないんですね。このイメージが、波を理解する最強の武器になります!

グラフで見る波の世界:「写真」と「動画」

さて、いよいよ本丸、グラフの話です。波のグラフには、必ず2種類出てきます。 「y-xグラフ」と「y-tグラフ」です。これがゴチャゴチャになるのが、波がわからなくなる原因No.1です。ここで、魔法の合言葉を教えます。

- y-xグラフ = ある瞬間の「スナップ写真」

- y-tグラフ = ある1点の「定点観測ビデオ」

これだけです。詳しく見ていきましょう。

y-xグラフ(波の「スナップ写真」)

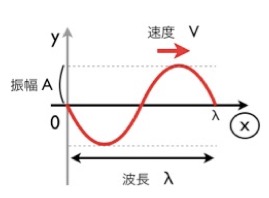

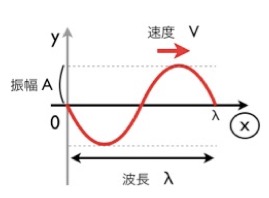

y-xグラフは、動いている波の「ある一瞬(たとえば0秒の瞬間)」をパシャ!と撮影した写真です。横軸(x)が「場所(位置)」になっているのが特徴です。この写真(グラフ)からわかることは2つあります。

y-xグラフは、動いている波の「ある一瞬(たとえば0秒の瞬間)」をパシャ!と撮影した写真です。横軸(x)が「場所(位置)」になっているのが特徴です。この写真(グラフ)からわかることは2つあります。

- 振幅(しんぷく)A:波の「高さ」です。媒質がどれだけ大きく振動しているかを表します。

- 波長(はちょう)λ:波の「横幅」です。山と谷の1セット分の長さですね。

このグラフは「写真」なので、波がどっちに動いているかは、これ1枚ではわかりません(2枚見比べないとわからない)。

y-tグラフ(ある1点の「定点観測ビデオ」)

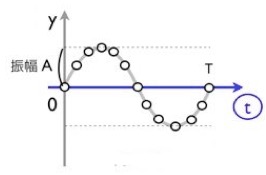

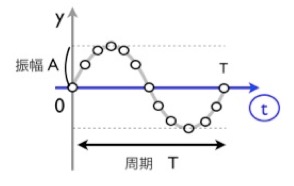

次に、波が通り過ぎるのを「ある1点(たとえば原点 x=0)」でじーっと見つめ続けたグラフ、それがy-tグラフです。

横軸(t)が「時間」になっているのが特徴です。原点にいる媒質が、時間とともに「上がって、下がって、元に戻る」様子を記録したものです。

このビデオ(グラフ)からわかることも2つあります。

- 周期(しゅうき)T:媒質が1回振動して、元に戻ってくるまでの「時間」です。

- 振動数(しんどうすう)f:1秒間に何回振動するか、という「回数」です。

この2つのグラフ(「写真」と「ビデオ」)を使い分けることができれば、波はもう怖くありません!

波を表す物理量

y-xグラフ(写真)からわかること:

- 振幅(A) [m]:振動の「高さ」(中心から山/谷まで)

- 波長(λ) [m]:波1つ分の「長さ」

y-tグラフ(ビデオ)からわかること:

- 周期(T) [s]:1回振動するのにかかる「時間」

- 振動数(f) [Hz]:1秒間に振動する「回数」

周期(T)と振動数(f)は、お互いに「逆数(ぎゃくすう)」の関係にあります。 例えば、1回に2秒かかる(T=2)なら、1秒間には0.5回(f=0.5)しか振動できませんよね。

振動数=1/周期

振動数=1/周期

単位はHz(ヘルツ)を使います。ニュースの「周波数(しゅうはすう)」と同じですね!

最強公式 v=fλ は「暗記」するな!

最後に、波動分野で一番多く登場する「波の基本式」を紹介します。 v = f λ (速さ = 振動数 × 波長) です。「うわ、公式だ…」と身構えないでください。これは暗記するものではなく、当たり前のことを言っているだけです。導いてみましょうか。思い出してください。波は「1周期(T)の時間で、1波長(λ)の距離を進む」現象でしたよね?

「速さ=距離÷時間」ですから、

波の速さ(v) = 1波長(λ) ÷ 1周期(T)

つまり、v = λ / T です。そして、さっき「f = 1 / T」という関係を学びましたね。 ということは、上の式の「1 / T」の部分を「f」に置き換えることができます。

公式 v = f λ 波の速さ = 振動数 × 波長

ほら、当たり前のことから導き出せました!

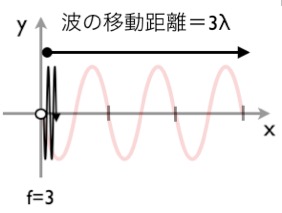

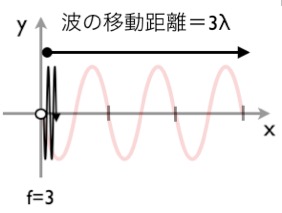

数字を使って、もっと具体的にイメージして見いましょう。例えば、振動数(f)が3Hzの波があったとします。これは「1秒間に3回」振動するという意味です。 1回の振動で波は1波長(λ)進むのですから、「1秒間に3回」振動すれば、波は「3×λ」進むことになります。

1秒間に進む距離が「速さ(v)」ですから、v = 3λ。 この「3」が振動数(f)だったので、やっぱり v = fλ になりますね。これらが波で使う物理量や公式です。イメージが「わかった!」に変わりましたか?

最後に、波と媒質の運動について、こちらの動画で理解度を最終確認してみてください!(※特に「縦波の横波表記」は、Scratchのシミュレーションとそっくりなので、復習に最適ですよ!)

|

縦波を横波のようにして表す方法について学びます。動きがあるインタラクティブ教材で動かしながら理解することができます。 |

|

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・科学のネタ帳の内容が本になりました。詳しくはこちら

・運営者の桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

3月のイチオシ実験!電気スライム

- みんなが大好きスライム作り。手作りだけ楽しんで終わりじゃもったいない・せっかくなので電気を流してみよう!電気回路の学習にもなります!

テレビ番組・科学監修等のお知らせ

- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

- 2月27日放送予定「チコちゃんに叱られる」(NHK)の科学監修しました。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師・ショー・その他お知らせ

- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) 秘密兵器「帯電ガン」が炸裂!ビリビリ!ドキドキ!静電気サイエンスショー@千葉市科学フェスタ(午後予定)

- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads

Explore

- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。

- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。

- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。

- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。

- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。

- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。

- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。

- ティッシュでこするだけ!「動くストロー」で学ぶプラスとマイナスの静電気の科学

- 視点が変われば世界が変わる?回るカメラが捉えた「遠心力」の決定的瞬間

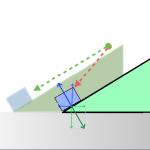

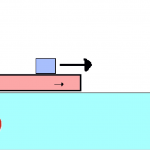

- 足場が逃げる!?「動く斜面」の物理学(固定されていない斜面を動く2物体の運動)

- アプリ不要!iPadとシール1枚で「物理の法則」を可視化する驚きの実験術

- わずかな衝撃で水が突然氷に!過冷却の実験と滝が凍る仕組み(氷の芸術「氷瀑」)

- なぜ?シャボン玉は静電気に「寄ってくる」のに、紙のチョウチョは「逃げる」のか?

- Scratchで作った「物理の見える化」運動の法則をシミュレーション(鉛直方向)

- 【科学監修】滝はどのようにして凍るのか?「チコちゃんに叱られる」(NHK)

- 物理の「なぜ?」を解決!摩擦とエネルギーの関係がひと目でわかるシミュレーション