恐怖!踊るハンドル?手回し発電機2台で電気の「なるほど!」を引き出す

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

「電気がどうやって生まれるの?」「モーターってどうして回るの?」といった疑問に、教科書の図や説明だけではなかなか実感が伴わないことがありますよね。そんな時、強い味方になるのが、手回し発電機です。

「手回し発電機を使ったことはありますか?」と中学生に尋ねてみると、ほとんどの生徒が「ある!」と答えます。しかし、中には「見たこともない」という生徒も1〜2割いるのが現状です。だからこそ、実際に触れて、回して、電気の不思議を肌で感じさせる体験は、子どもたちの知的好奇心を刺激し、電気への興味を深める絶好の機会となります。

手回し発電機で電気の原理を「体感」する授業!

手回し発電機を使った実験はいくつかありますが、今回は特に、子どもたちの「発見」と「驚き」を引き出す二つの実験に焦点を当ててご紹介します。

【準備するもの】

- 手回し発電機: 複数台あると、グループ実験や比較実験がしやすくなります。ナリカ製など、耐久性の高いものがおすすめです。

- 導線(ミノムシクリップ付き): 発電機や電池と接続するために使います。

- 乾電池: 単1形または単2形乾電池 2本(直列で3Vになるように)

- 乾電池ボックス: 乾電池をセットし、導線と接続するために使います。

【実験1:2台の発電機をつなぐ「発電とモーターの連鎖」】

この実験は、手回し発電機が「電気を作る」だけでなく、「電気で動く」という二面性を持っていることを示唆します。

- 接続の準備: 2台の手回し発電機を、それぞれ導線(ミノムシクリップ付き)で接続します。片方の発電機の+端子ともう片方の発電機の+端子を、同様に-端子同士を接続します。

- ハンドルを回す: 片方の手回し発電機のハンドルを回してみましょう。すると、不思議なことに、もう片方の発電機のハンドルがひとりでに回り始めます!

https://youtu.be/PVrfDKJir00

- ポイント:電気エネルギーの変換 この現象は、私たちがハンドルを回す運動エネルギーが、手回し発電機の中で電気エネルギーに変換され(発電機としての働き)、その電気エネルギーが導線を伝わって、もう一方の発電機に流れ込むと、そこで再び運動エネルギーに変換される(モーターとしての働き)という、エネルギー変換の連鎖を示しています。

- 指導のヒント: ただ、「面白い!」で終わってしまいがちなのがこの実験の難点です。子どもたちは「モーターと発電機が表裏一体だ」という核心に気づきにくい傾向があります。そのため、この実験を導入にする場合は、「なぜ回るんだろう?」と疑問を持たせる問いかけを大切にしましょう。

【実験2:発電機に電池をつなぐ「逆転の発想!発電機がモーターに!?」】

手回し発電機に電池をつなぐという、一見すると「え?」と思うようなこの実験こそが、発電機とモーターの 「表裏一体」 の関係を鮮やかに示す、最高のデモンストレーションです。

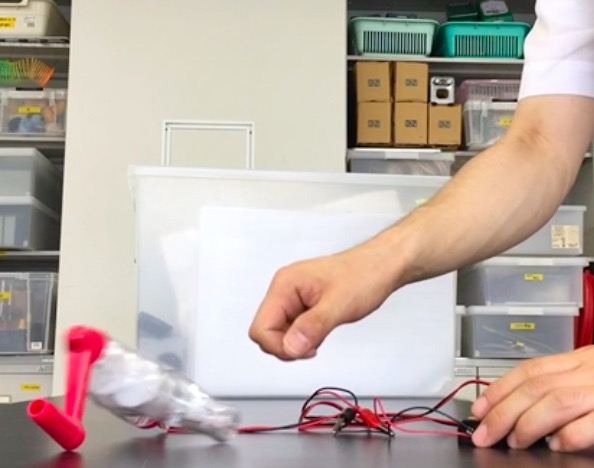

- 接続の準備: 手回し発電機に、乾電池2本を直列につないだ乾電池ボックスを導線で接続します。+端子同士、-端子同士をそれぞれしっかりつなぎましょう。

- スイッチオン!: 電池ボックスのスイッチを入れるか、導線をしっかり接続した瞬間、驚きの光景が!

- 子どもたちの反応: 「うわー!勝手に回ってる!」「ホラーみたい!」「なんで!?」といった驚きと笑い声が教室中に響き渡るはずです。特に、ハンドルがひとりでに勢いよく回り始める様子は、子どもたちの記憶に強く残るでしょう。

この現象は、手回し発電機の内部にコイルと磁石が組み込まれているからこそ起こります。電池から流れる電流がコイルに流れると、その電流が磁界の中で力を受け、コイルが回転します。これがモーターの原理です。つまり、普段はハンドルを回して電気を作る「発電機」として働いている装置が、電気を流すことで「モーター」として働くのです。 この実験は、「電磁誘導」によって運動エネルギーから電気エネルギーを生み出す発電機の原理と、電流が磁界から受ける力によって電気エネルギーから運動エネルギーを生み出すモーターの原理が、本質的に同じ構造に基づいていることを、視覚的かつ直感的に理解させるのに非常に効果的です。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!