お寿司のように可愛いアオマツムシ!秋の音楽家マツムシの飼い方とロマンチックな生態

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

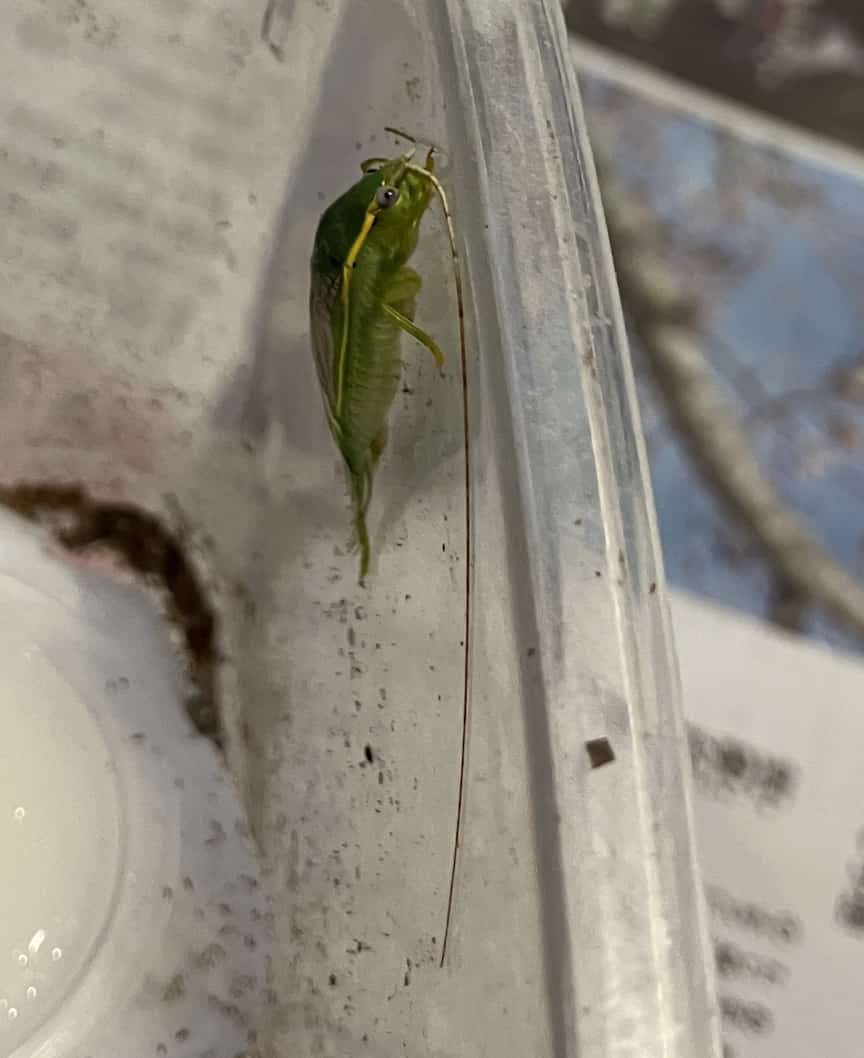

秋の夜、窓を開けるとどこからか聞こえてくる虫たちのオーケストラ。「リンリン…」「ガチャガチャ…」そして、どこか懐かしい「チンチロチン…」。この美しいコーラスの中でも、ひときわ澄んだ音色を奏でる小さな音楽家のことを、皆さんはご存知でしょうか?先日、生徒のTくんが「先生、これ!」と、つがいのアオマツムシをプレゼントしてくれました。その姿をまじまじと見たのは初めてでしたが、今回はこの小さな命が奏でる、奥深くロマンチックな世界へと皆さんをご案内します。

「お寿司」みたいな小さな音楽家?

マツムシという名前は、その姿が松ぼっくりに似ていることから名付けられたと言われています。でも、生徒のTくんと話していると、「なんだかお寿司みたいじゃないですか?」と面白い意見が。確かに、褐色で少し丸みを帯びた細長い体はシャリ、ちょこんと乗った頭はネタのようにも見えてきて、なんとも愛嬌があります。一見すると地味なコオロギの仲間に見えますが、その小さな体には、日本の秋を彩ってきた大きな魅力が詰まっているのです。

街路樹のシンガー、アオマツムシの意外な生態

アオマツムシの生態について、Tくんから詳しく教えてもらいました。

都会の夜を彩るシンガー

アオマツムシは、6月頃に孵化し、8月から11月にかけて成虫になります。彼らの主な生息地は、その名の通り街路樹。特に活動が活発になるのは、日没後1時間ほど経ってからです。

彼らの鳴き声は、「リーリーリー」という非常に大きく澄んだ音で、夜の静寂によく響きます。興味深いのは、鳴き方に性別と状況による違いがあることです。

- オスは、基本的に日没後の夜間に鳴き始めます。

- メスが近づくと、夜だけでなく昼間でも鳴き始めます。ただし、昼は鳴かずに背中にあるフェロモンを出す器官(匂い腺など)を使っているのか、羽を煽るような行動が見られます。

好きなものはいちばん?意外な食性

アオマツムシの食性は雑食で、葉っぱから虫の死骸まで、ほとんど何でも食べます。しかし、彼らが特に好む食べ物があります。それはなんとサクラの葉。植物の中では、サクラの葉を最も好んで食べることが知られています。

成長の証と、鳴き声の魅力

幼虫の姿は、成長段階によって大きく変化します。

- 幼虫はだいたい3齢くらいまでは茶色。

- その後、脱皮を重ねて鮮やかな緑色に変わります。

脱皮した後の抜け殻は、食べずにそのままにしておくようです。

アオマツムシの鳴き声は非常に大きく、秋の夜に公園に行けば「嫌になるほど」聞こえてくることがあります。

意外と新しい!?生息の記録

アオマツムシの生息地は九州から岩手県南部までと広範囲にわたります。日本での最初の観察記録は、正確には1880年か1900年のどちらか定かではありませんが、東京の赤坂・榎坂で記録されました。比較的近年に都会で観察され始めた昆虫なのです。夜の散歩でアオマツムシの声を聞いたら、彼らがどこにいるのか、どんな行動をしているのか、少しだけ観察してみてください。都会の日常が、新たな発見で満たされるかもしれません。

昔から愛された、日本の秋の象徴

日本人とマツムシの付き合いは古く、平安時代の貴族は虫かごに入れてその音色を楽しみ、江戸時代には庶民の間でも飼育が流行したほど、深く愛されてきました。その鳴き声は、秋の訪れを告げる風物詩として、数多くの文学や俳句にも詠まれています。マツムシは単なる昆虫ではなく、日本の美しい季節感や文化を形作ってきた、大切な隣人だと言えるでしょう。

聞こえますか?自然からの小さなメッセージ

実は、そんなマツムシは環境の変化にとても繊細で、昔に比べてその姿を見ることは難しくなりました。彼らの美しい鳴き声が聞こえる場所は、それだけ豊かな自然が残っているという証拠でもあります。もしこの秋、草むらの近くを歩く機会があれば、少しだけ足を止めて耳を澄ましてみてください。優しい音色が聞こえてきたら、それはきっと、小さな音楽家が奏でる自然からのメッセージ。そのはかなくも美しいラブソングに、そっと耳を傾けてみてはいかがでしょうか。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

体中に梱包材をはりつけてみよう!

体中に梱包材をはりつけてみよう!

テレビ番組等・科学監修等のお知らせ

- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師等・ショー・その他お知らせ

- 2/20(金)「生徒の進学希望実現支援事業」研究授業@福井県立若狭高等学校 講師

- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定

- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads

Explore

- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。

- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。

- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。

- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。

- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。

- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。

- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。