光の二人三脚と大合唱!キラキラ鉱物「雲母」の色の秘密を解き明かす

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

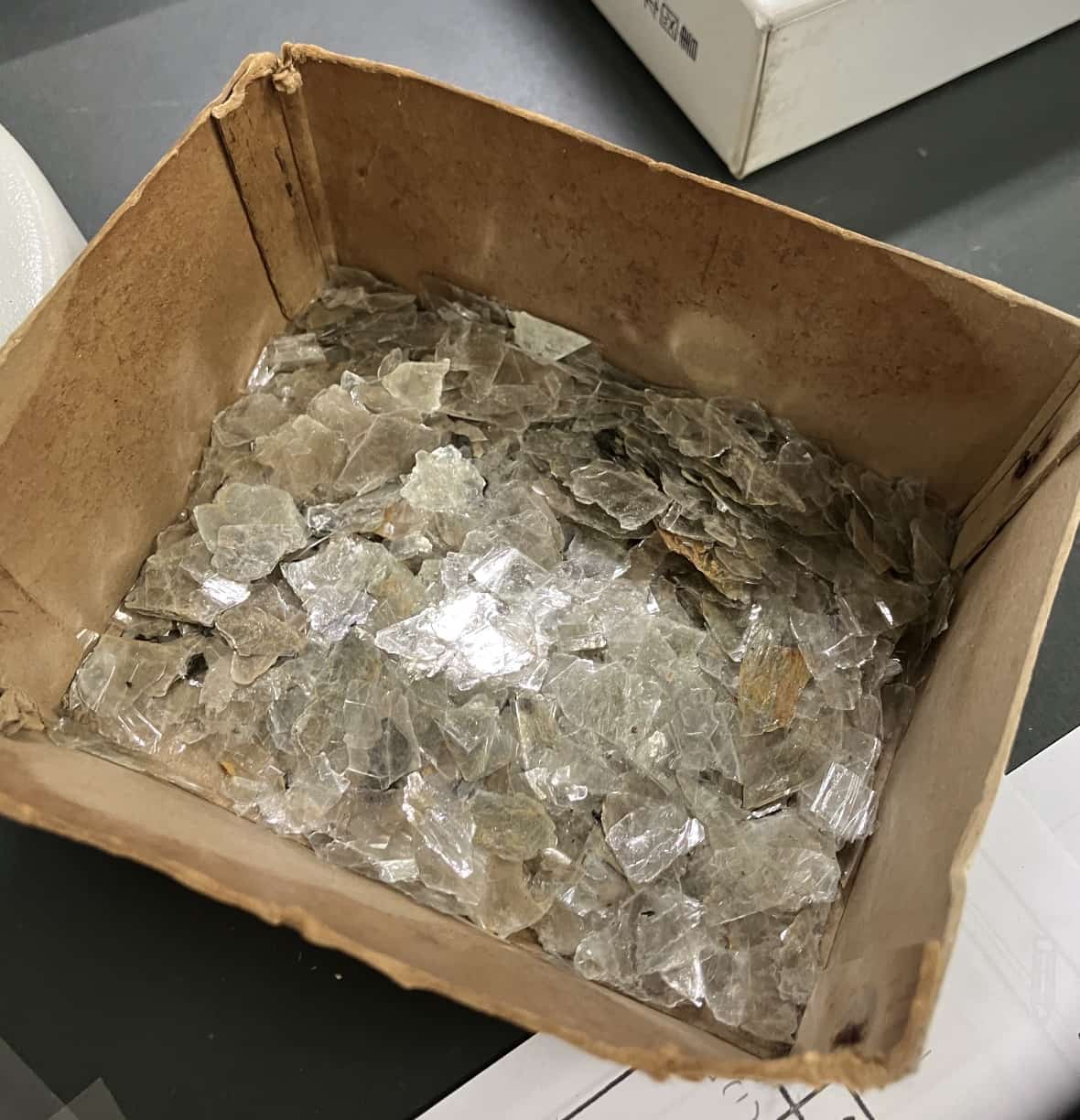

石ころをくるくる回すだけで、まるで万華鏡のようにキラキラと虹色に変化したら、素敵だと思いませんか? 先日、実習生のF先生と行った実験で、まさにそんな魔法のような光景に出会いました。主役は「白雲母(しろうんも)」という、どこにでもある身近な鉱物です。

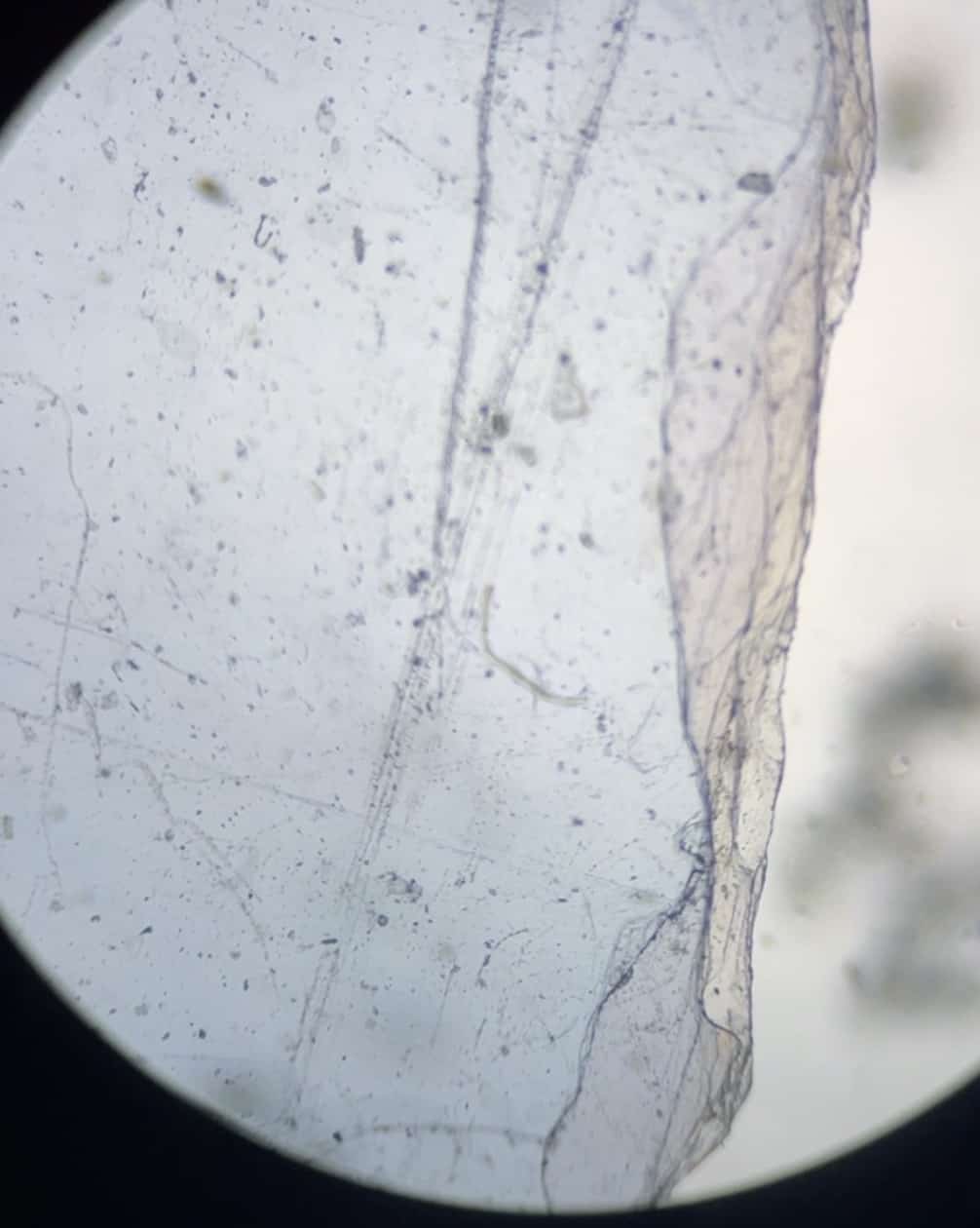

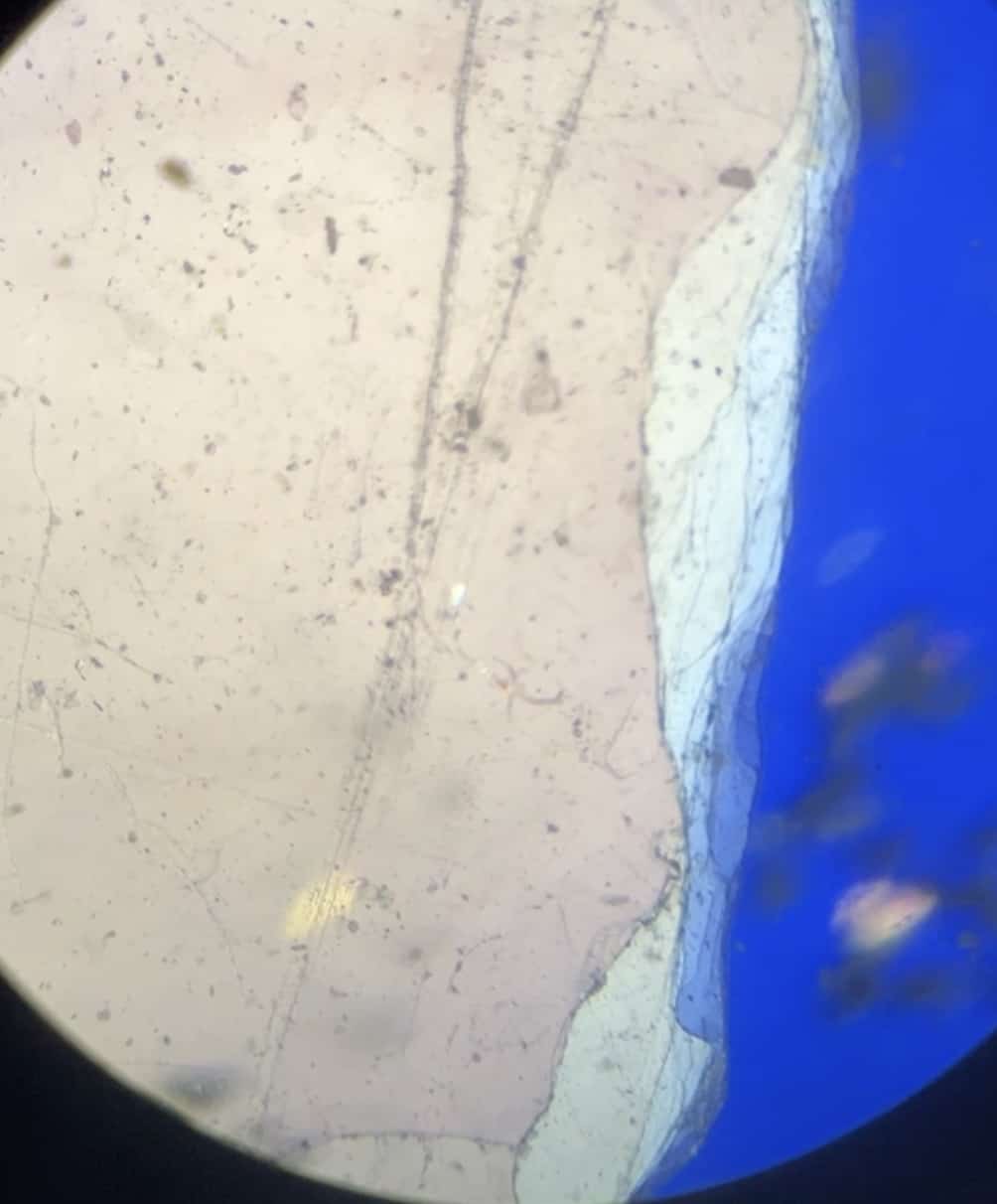

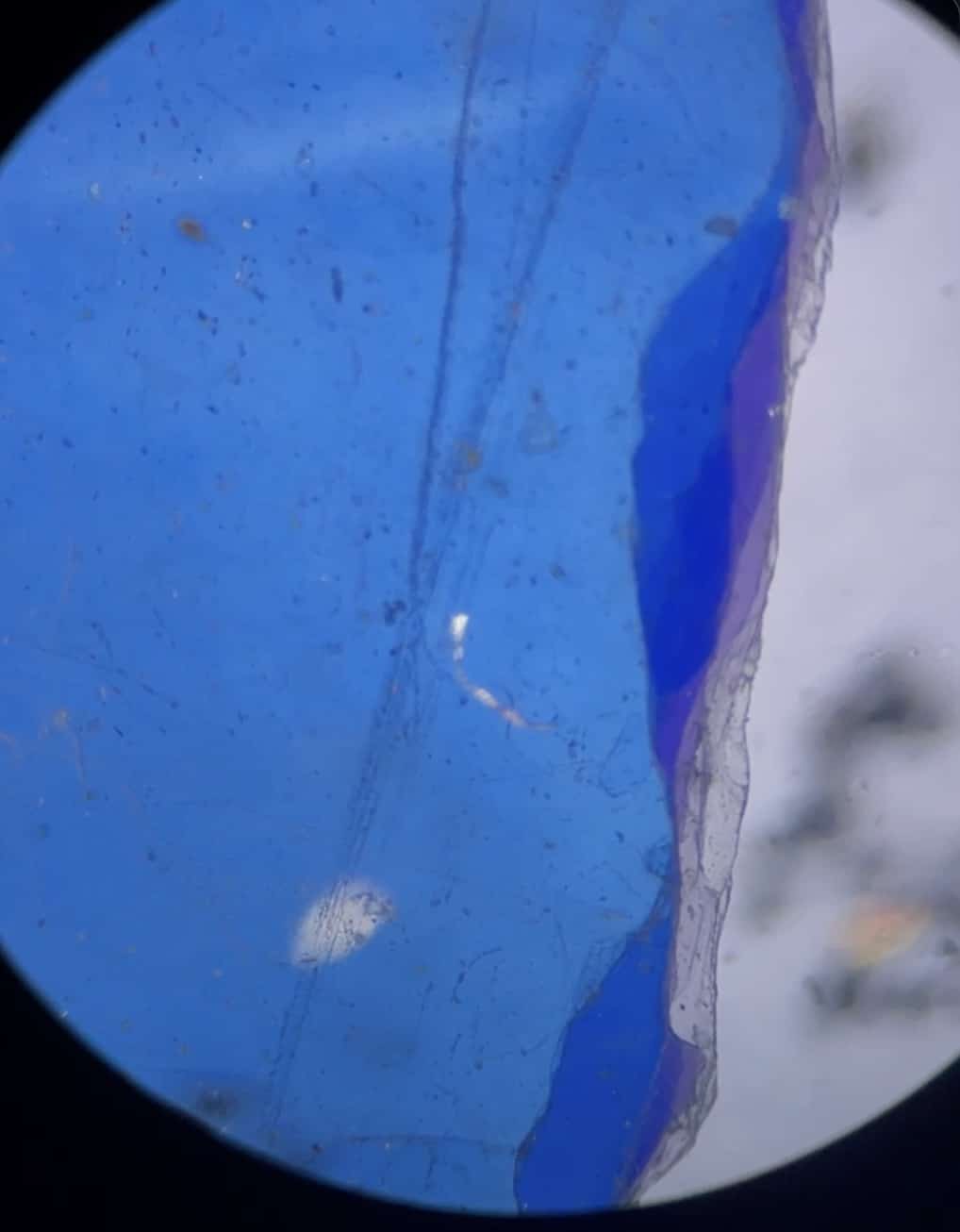

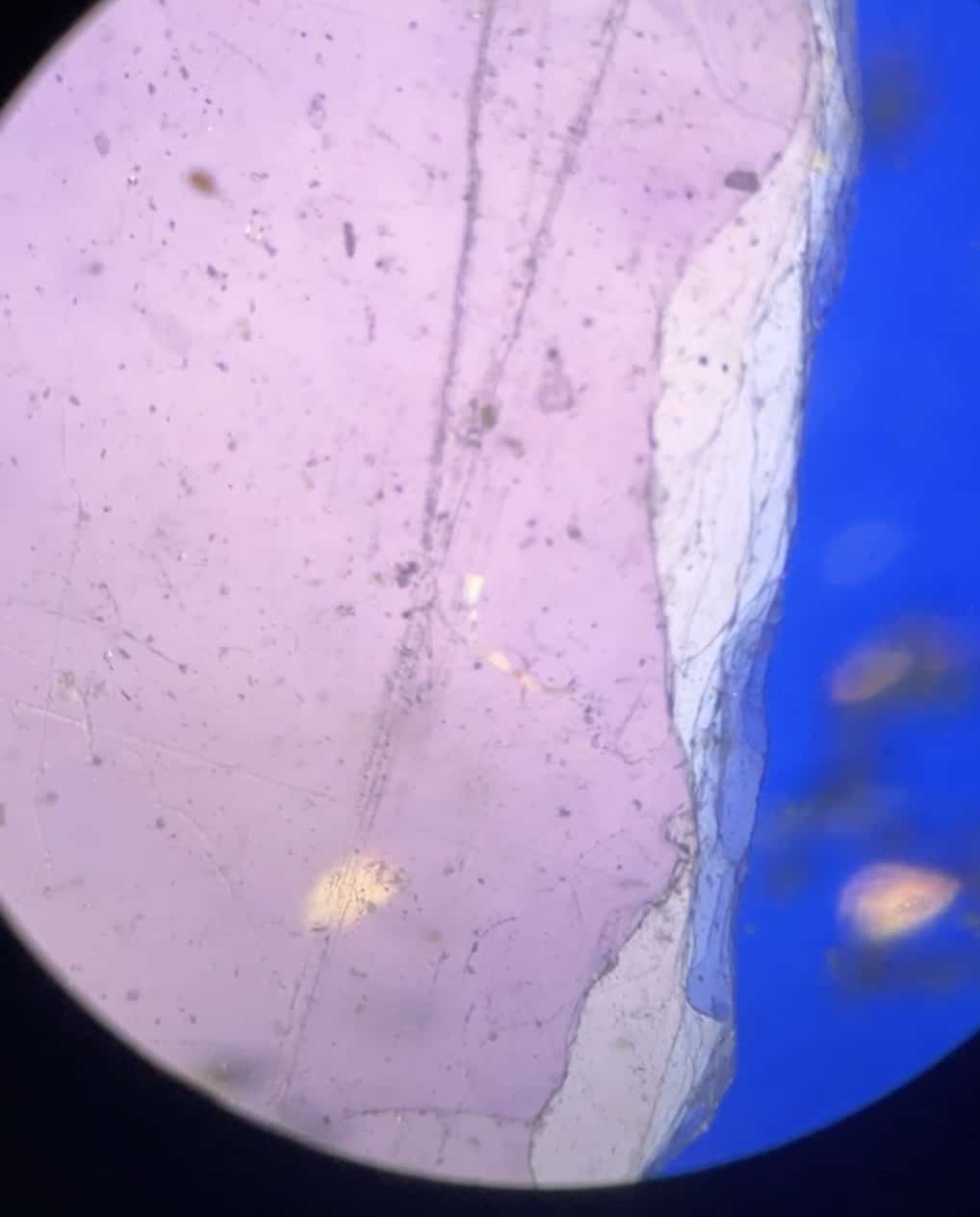

顕微鏡を覗き込み、2枚の板(偏光板)の間で白雲母をそっと回すと…息をのむような美しい色の変化が目の前に現れたのです。今回は、この小さな鉱物がなぜこれほど美しい光のショーを見せてくれるのか、その秘密を一緒に探っていきましょう!

実験室で見つけた、小さな魔法

今回の実験で使ったのは、白雲母と「偏光板(へんこうばん)」という特別なフィルターが2枚だけです。偏光板は、たくさんのブラインドのように、特定の方向に振動する光だけを通す性質を持っています。

まず、顕微鏡の光源の近くに1枚目の偏光板を置きます。そして、観察する白雲母の上(対物レンズの近く)にもう1枚の偏光板をセットします。準備はこれだけ。

そして、上の偏光板をゆっくりと回転させると、透明だったはずの白雲母が、青、黄色、ピンク、緑…と、次々に鮮やかな色に変化していくのです。まるで、石自身が光の魔法を操っているかのようでした。

なぜ色が変わるの?光が織りなす魔法の仕組み

この美しい現象は、決して魔法ではありません。「複屈折(ふくくっせつ)」と「干渉(かんしょう)」という、2つの光の性質が組み合わさって起こる、立派な科学現象です。少し難しく聞こえるかもしれませんが、一つずつ見ていきましょう。

光の分身の術?「複屈折」

まず、1枚目の偏光板を通って一方向に整えられた光が白雲母に入ると、中でなんと2つの光に分かれます。しかも、その2つの光は進むスピードが微妙に違うのです。これを複屈折と呼びます。まるで、二人三脚で走るときに、二人の歩幅が少し違うような状態をイメージしてみてください。スタートは同じでも、ゴールするタイミングがずれてしまいますよね。白雲母の中では、光がまさにこの「二人三脚」をしているのです。

光の波のズレ「位相差」

白雲母の中でスピードが違った2つの光は、外に出るときにはタイミングがずれた状態になります。光は波の性質を持っているので、波の山と谷の位置がずれることになります。このズレのことを「位相差(いそうさ)」と呼びます。この「ズレ」こそが、色を生み出す重要なカギとなります。

波の合唱と打ち消し合い「干渉」

白雲母を通り抜けてズレが生じた2つの光は、最後にもう1枚の偏光板(検光子)を通過します。ここで、再び一つの光にまとめられるのですが、その際に「干渉」という現象が起こります。ズレた波が合わさるとき、山と山が重なれば、より大きな山となり光は強められます(オーケストラで同じ音を重ねて力強くするイメージ)。逆に、山と谷が重なると、お互いを打ち消し合って光は弱くなってしまいます(騒音を別の音で消すノイズキャンセリングのイメージ)。太陽の光には虹の七色(様々な波長)が含まれていますが、白雲母が生み出す「位相差」によって、ある色は強められ、別の色は弱められます。その結果、私たちの目には、強められた特定の色だけが見えるのです。これが、白雲母が色づいて見える理由です。

くるくる回すと色が変わる秘密

では、なぜ偏光板を回すと色が次々に変わるのでしょうか?それは、2枚目の偏光板を回すことで、2つの光をどの角度でまとめるかが変わるからです。角度が変わると、どの色(波長)の光が強められ、どの色が弱められるかの条件も連続的に変化します。そのため、まるで光のパレードのように、私たちの目に届く色が次々と変わっていくのです。この現象は、ただ美しいだけではありません。地質学の世界では、鉱物の種類を見分けたり、その結晶がどのような歴史を経てきたのかを調べたりするための、非常に重要な手がかりとして活用されているんですよ。

実は身近にあふれている「偏光」の世界

今回使った「偏光」の技術は、私たちの生活のいたるところで活躍しています。例えば、スマートフォンの液晶ディスプレイや、運転中の光の反射を抑えるサングラス、映画館の3Dメガネにも、この偏光の仕組みが使われています。また、白雲母自身も、古くから「きらら」や「きら」と呼ばれ、そのキラキラした輝きから、ファンデーションやアイシャドウといった化粧品に加えられたり、日本画の絵の具として使われたりしてきました。何気なく見ていたキラキラの正体が、こんなに面白い科学現象を隠し持っていたなんて、なんだかワクワクしますね!身の回りのものを少し違った視点で見てみると、そこには壮大な科学の物語が隠されているかもしれません。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

体中に梱包材をはりつけてみよう!

体中に梱包材をはりつけてみよう!

テレビ番組等・科学監修等のお知らせ

- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師等・ショー・その他お知らせ

- 2/20(金)「生徒の進学希望実現支援事業」研究授業@福井県立若狭高等学校 講師

- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定

- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads

Explore

- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。

- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。

- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。

- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。

- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。

- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。

- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。