レモンの木は最高の理科の先生!青い果実と鳥のフンに化けるイモムシの秘密

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

お庭でレモンを育ててみませんか?スーパーで買うのとは一味違う、採れたての香りに包まれる生活は、想像するだけでワクワクしますよね。実は我が家でも、そんな夢を叶えるべくリスボンレモンを育てています。

しかし、その道のりは、ただ果実が実るのを待つだけではありませんでした。小さなレモンの木は、まるで理科の実験室のように、植物の化学、昆虫の驚くべき生態、そして生命のたくましさを教えてくれる、最高の先生だったのです。

緑色でも準備万端!青いレモンの科学

我が家のリスボンレモンは、2023年の1月に植えてから約2年、今年の秋にようやく初めての実をつけてくれました。収穫は冬(11月〜1月頃)が本番ですが、9月末の今はまだ青々としています。

「この青いレモン、食べられるの?」と思いますよね。答えは、もちろんYESです!

実は、この青い状態のレモンこそ、香りの主成分である「リモネン」などの精油成分が果皮に最も豊富に含まれています。そのため、お菓子作りや料理の香りづけには最適なのです。レモンの葉が緑色なのはご存知の通り「葉緑素(クロロフィル)」のおかげですが、未熟な果実も同じように光合成を行い、栄養を蓄えています。

ただし、果汁はクエン酸がたっぷりで酸味が非常に強く、渋みを感じることも。11月頃になり、気温が下がってくると、クロロフィルが分解されて美しい黄色に変わります。それと同時に、酸味の角が取れて糖分が増し、まろやかで香り高い、おなじみのレモンの味へと変化していくのです。

絶望からの大復活劇と、招かれざる客の正体

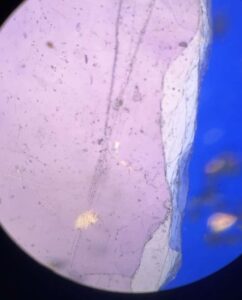

実はこのレモンの木、一度すべての葉を失い、枯れ木寸前になったことがあります。原因は、青虫の大量発生でした。もうダメだと諦めかけたのですが、植物の生命力は凄まじく、再び新芽を吹き、見事に復活してくれたのです。

その犯人である青虫の正体、それはおそらくアゲハチョウの幼虫でした。特に、鳥のフンのような白と黒のまだら模様をしていたら、それは若齢幼虫(生まれて間もない幼虫)である可能性が高いです。

これは「擬態(ぎたい)」と呼ばれる、生き物たちの見事な生存戦略。天敵である鳥は、わざわざ自分のフンを食べたりはしません。そこでアゲハの幼虫は、「私は食べ物ではなく、ただのフンですよ」とアピールすることで、捕食されるリスクを下げているのです。なんとも賢い戦略ですよね。

この幼虫は、脱皮を繰り返して大きくなると、今度は鮮やかな緑色に姿を変えます。これは、鳥のフン作戦が通用しない大きさになったため、レモンの葉と同じ色になることで敵の目から隠れる「隠蔽的擬態(いんぺいてきぎたい)」へと戦略を切り替えた証拠です。

アゲハチョウは、ミカン科の植物に卵を産み付ける習性があります。つまり、彼らにとってレモンの木は、幼虫が育つための大切な食料基地なのです。害虫と言ってしまえばそれまでですが、彼らもまた、美しい蝶になるために必死で生きているのですね。

自家製レモンを最高に美味しく食べるには

レモンの収穫は、まさに科学の知識を活かす最高のチャンスです。あなたの好みに合わせて、最高のタイミングを見つけてみましょう。

キリッとした酸味を楽しむなら: 少し早めに収穫し、フレッシュで刺激的な果汁を炭酸水やドレッシングに。果皮の香りも格別です。

まろやかな味を楽しむなら: 完全に黄色くなるまで待ちましょう。酸味が穏やかになり、果汁もたっぷり。はちみつレモンなどに最適です。

長く日持ちさせたいなら: 少し青みが残るうちに収穫し、新聞紙に包んで涼しい場所へ。ゆっくりと追熟し、色の変化を楽しみながら長く味わえます。

自宅で育てたリスボンレモンは、単なる果物ではありません。それは、日々の成長を見守り、時には虫たちと格闘した、あなただけの物語が詰まった特別な宝物です。ぜひ、最高のタイミングで収穫して、その物語ごとかみしめてみてくださいね。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

体中に梱包材をはりつけてみよう!

体中に梱包材をはりつけてみよう!

テレビ番組等・科学監修等のお知らせ

- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師等・ショー・その他お知らせ

- 2/20(金)「生徒の進学希望実現支援事業」研究授業@福井県立若狭高等学校 講師

- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定

- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads

Explore

- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。

- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。

- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。

- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。

- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。

- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。

- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。