キッチンでできる「結晶づくり」で火山岩と深成岩のでき方が一目瞭然!(火山岩・深成岩)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験!

道ばたに落ちている石をじっくり見たことはありますか?キラキラ光る大きな粒が集まった石、全体的にのっぺりとしていて粒が小さい石…。実はその見た目の違いには、地球の奥深く、熱いマグマが冷えて固まるまでの壮大なドラマが隠されているんです。中学理科で学ぶ「火成岩」。マグマが冷えて固まってできる岩石のことですが、「火山岩」と「深成岩」では、どうしてあんなに見た目が違うのでしょうか?

その謎を解くカギは、マグマの「冷え方の違い」にあります。今回は、そんな岩石誕生のミステリーを、お家でも手軽に手に入る「チオ硫酸ナトリウム(通称ハイポ、カルキぬき)」を使って解き明かす、とっておきの結晶実験をご紹介します!

この実験を通して、「早く冷やす」と「ゆっくり冷やす」ことで、結晶のでき方がどう変わるのかを比べれば、火山岩と深成岩の組織(斑状組織 vs 等粒状組織)の違いが、魔法のように目の前で再現できますよ。

火山岩の一つ(安山岩)。

小さな結晶の集まりの中に、ところどころ大きな結晶が点在しています。斑状組織です。

深成岩の一つ(閃緑岩)。同じくらいの大きさの結晶が、ぎっしりと組み合わさっています。等粒状組織ですね。

私も最初は試行錯誤の連続でしたが、何度も実験を重ねるうちにコツをつかみ、授業でもバッチリ成功するようになりました。この記事では、その経験を踏まえた準備物や手順、そして成功のための「魔法のひと手間」を詳しくご紹介します!

実験で使うもの(お家や理科室でそろうよ!)

なお、この実験は実習生の藤田先生が苦労されて開発されたものです。結晶の実験は思ったよりもとっても難しいのが特徴です。

※すべて理科室やご家庭で比較的そろえやすいものです。

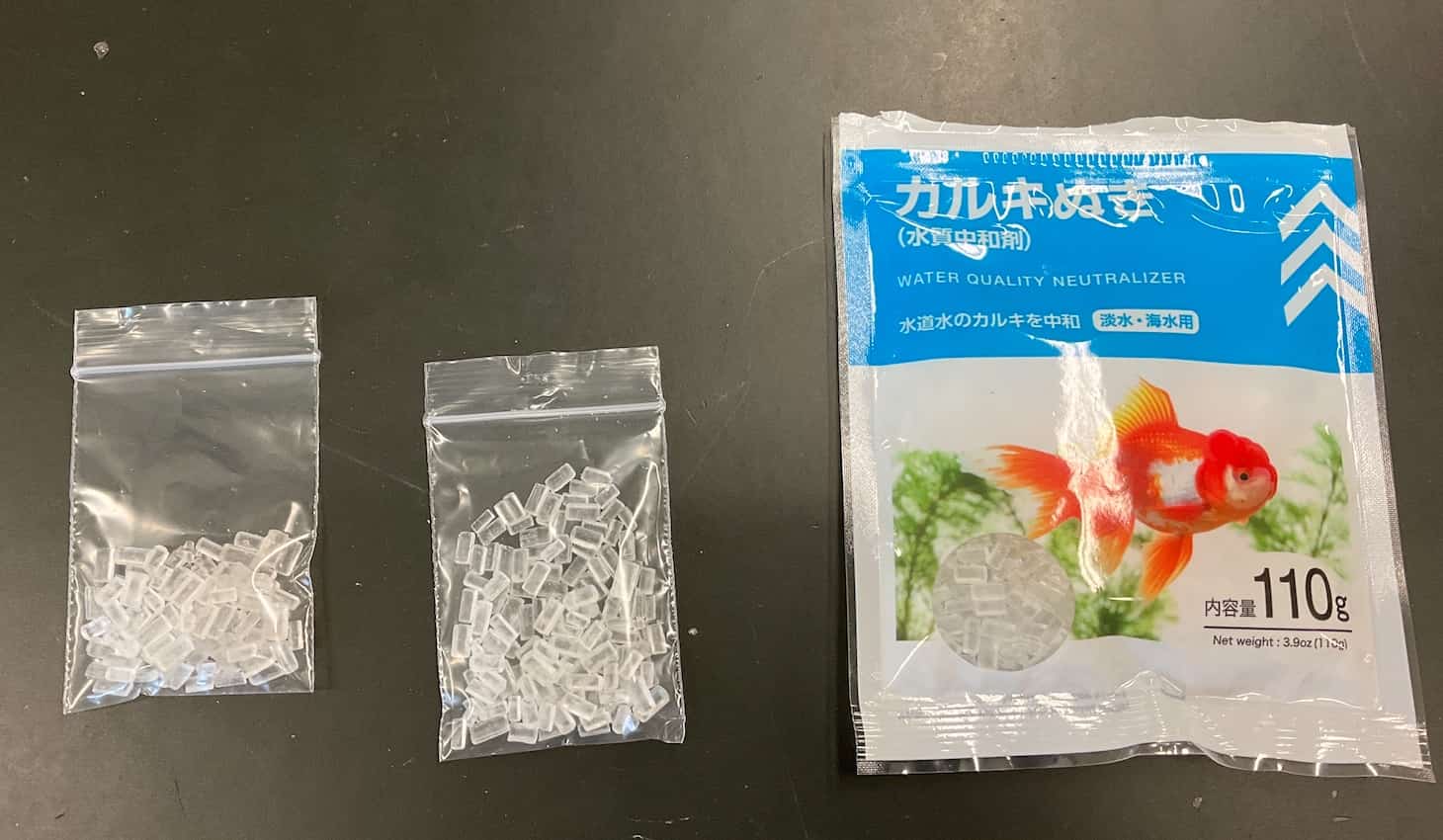

- チオ硫酸ナトリウム(ハイポ・カルキ抜き):金魚用のカルキ抜きとして、100円ショップやホームセンター、ネット通販でも手に入ります。

- 試験管・シャーレ

- 軍手:やけど防止のため、必ず用意しましょう。

- 熱湯(60度くらい)

- 氷水を入れた容器:急冷用です。

- 発泡スチロールの箱:保温して、ゆっくり冷ますために使います。

楽天だとこちら。ジェックス カルキぬきハイポ 30g×4袋 カルキ抜き 関東当日便

さあ、実験スタート!地球内部のドラマを再現しよう

目的:

「冷える速さ」が結晶の大きさを決めることを、目で見て確かめる!

- 氷水で急冷 → 小さな結晶がたくさんできる様子を観察(火山岩モデル)

- 発泡スチロールで緩冷 → 大きな結晶が育つ様子を観察(深成岩モデル)

実験手順:

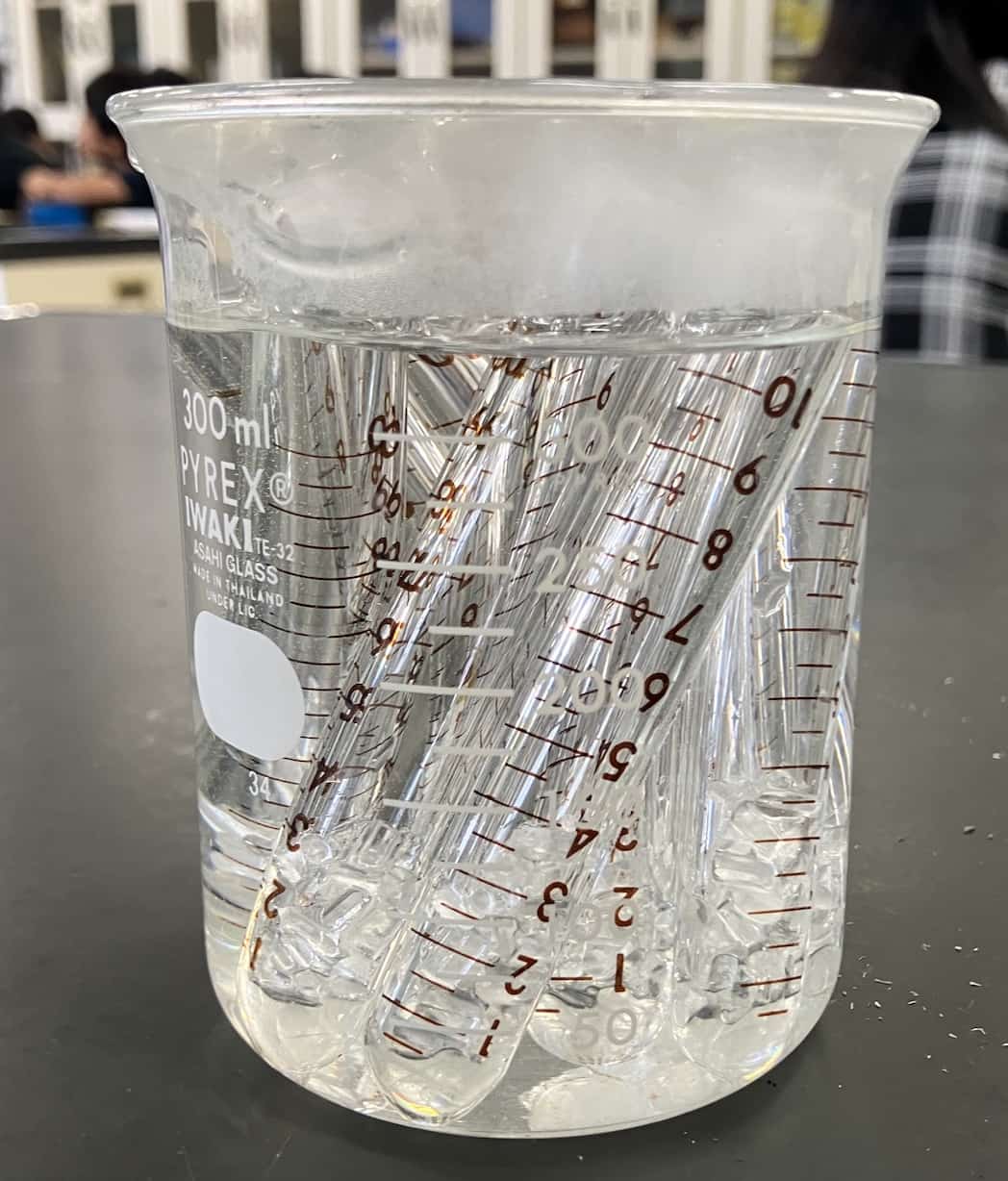

ハイポを溶かそう

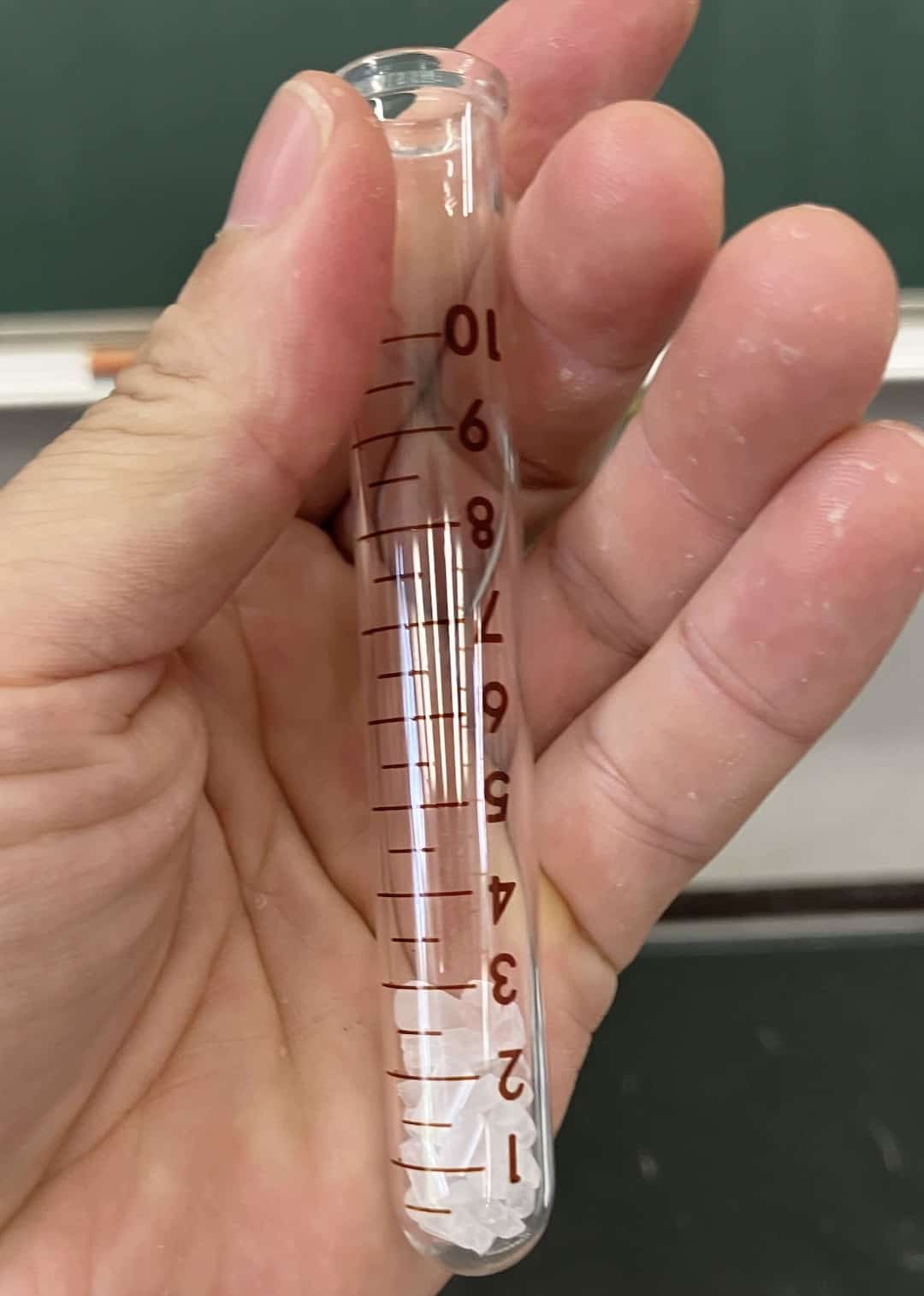

試験管にハイポを入れて、湯煎で溶かします。温度は60度くらいが良いです。理科室の給湯器がおよそ70度くらいなのでちょうど良いです。この時試験管は綺麗な試験管を使いましょう。使い回しだと良い実験ができないので注意が必要です。

2つのチームに分けよう

液体になったら、小さなシャーレの上に注ぎ込みます。ここでも注意点。シャーレはゴミのついていない綺麗なものを使います。結晶がここからできてしまうことを防ぐためです。注いだらゆっくりと発泡スチロールの上に乗せて、ゆっくりと冷まします。結晶ができるまでに時間がかなりかかるので、この状態で1時間目を終えるといいと思います。

十分冷えたかな?と思ったら、必ず結晶の角となるハイポを砕いたものを中央に上からぱらっと落としましょう。これがコツです。すると結晶が出来始めて行きます。こちらが一日たった様子です。まだ固まっていませんが、綺麗な結晶が見えますね。

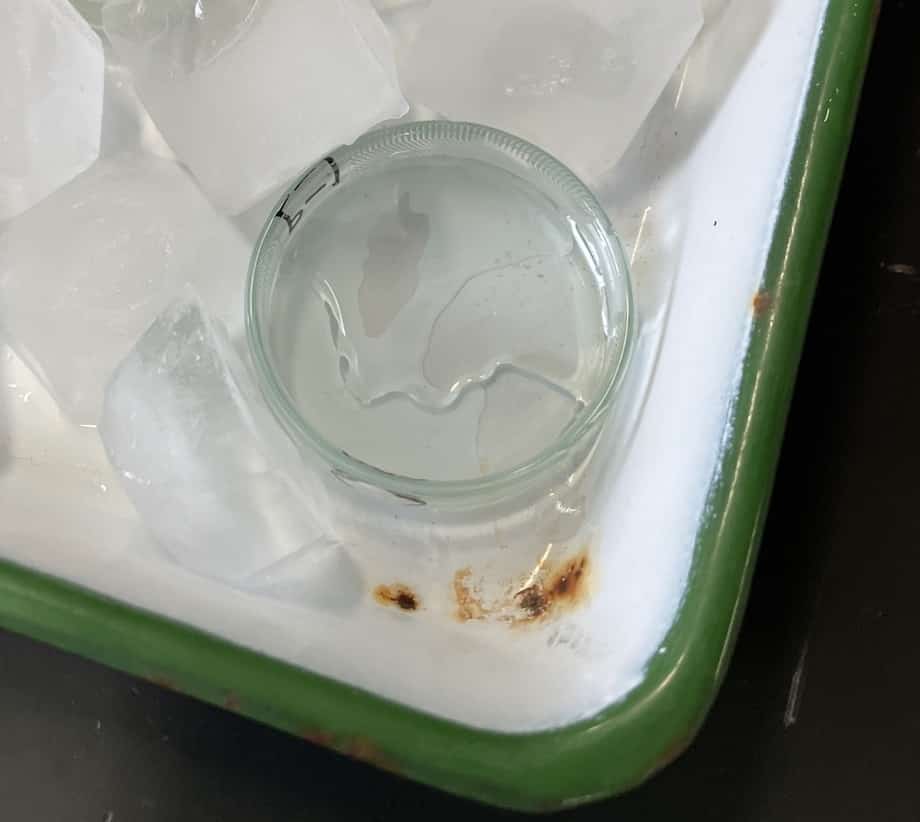

次の時間になったら、もう一度同じ作業をして、今度は氷水につけて一気に冷やします。シャーレ自体を氷を入れたパットの中に入れてよく冷やしてから注ぐとうまくいくと生徒が教えてくれました。コツです。ある程度冷えたところで、結晶核となるようにぱらっとまたハイポの粒を落とします。すると次のような結晶ができます。

うまくできましたね。なお実験が終わったらチオ硫酸ナトリウムは次年度に持ち越すことはできません。ゴミなどが入って結晶ができやすくなってしまっているため、良い結果が出ないことにも注意が必要です。

<別の方法で行うと>

こちらは別の方法で行ったものです。結晶核をぱらっと入れると、早く観察ができます。15〜20分ほどでできます。シャーレの中で、まるで生き物のように結晶が成長していく様子を観察しましょう。結晶のでき方にどんな違いが見られるでしょうか?結晶ができていく様子をタイムラプス動画にしてみました。20分間の変化が、たった1分でわかります!

こちらの動画をご覧ください。

驚きの結果!これが地球のミニチュアモデルだ

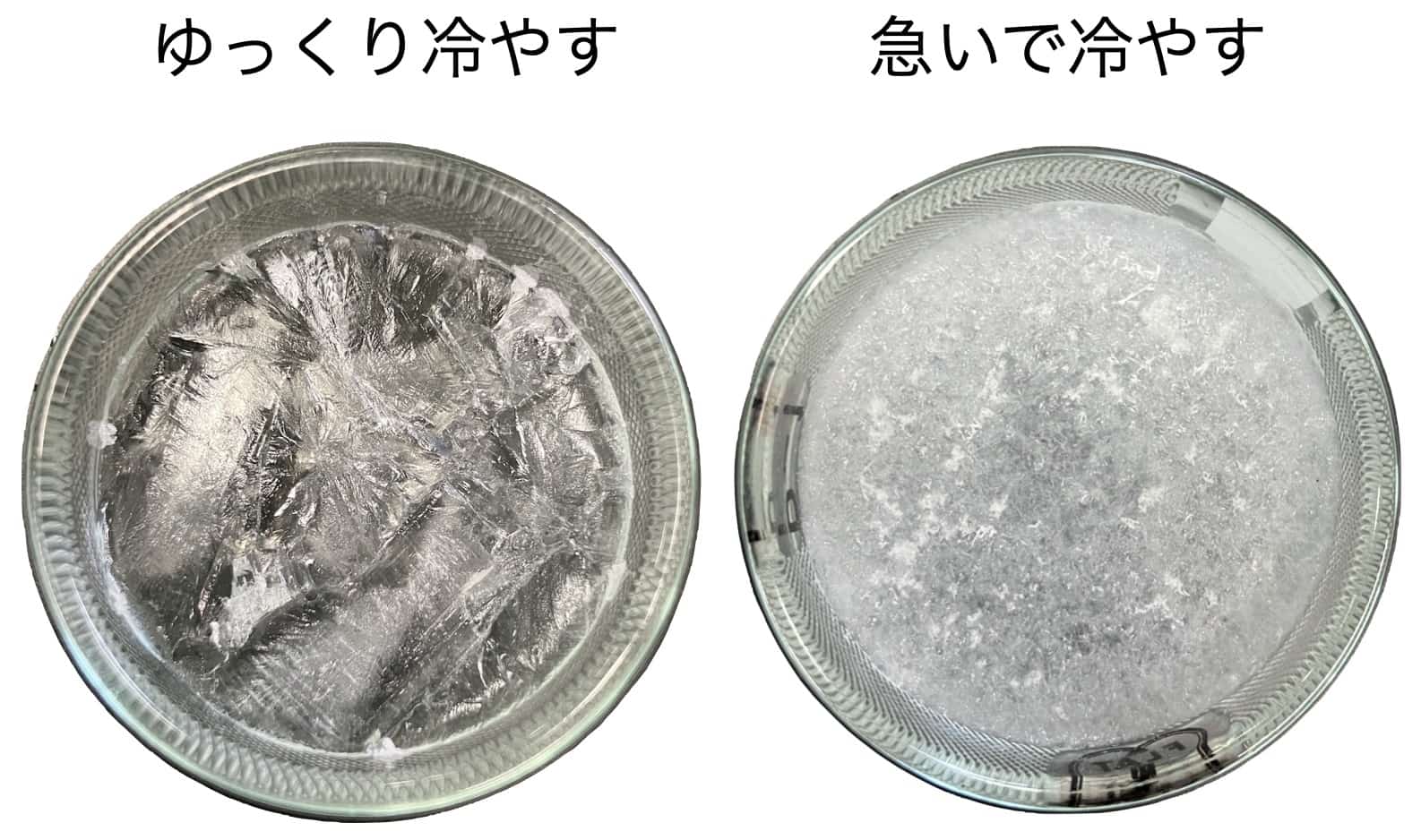

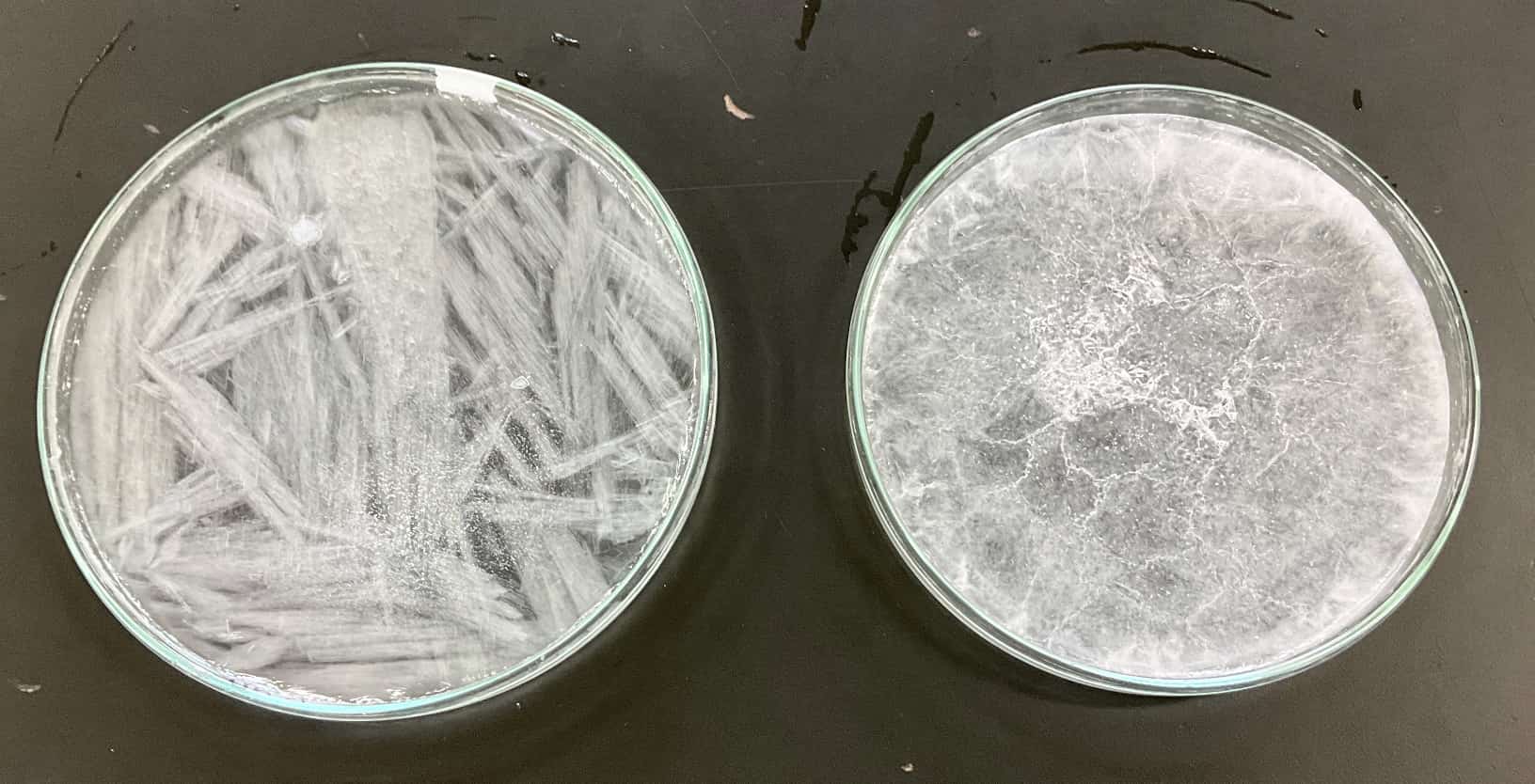

さあ、結果を見てみましょう。左がゆっくり冷やした深成岩モデル、右が急激に冷やした火山岩モデルです。

▼急激に冷やした方(火山岩モデル)

細かくて小さな結晶が一面にできています。マグマが地表付近で急に冷やされると、原子がゆっくり整列する時間がなく、小さな結晶しかできない「火山岩」のでき方そっくりですね!

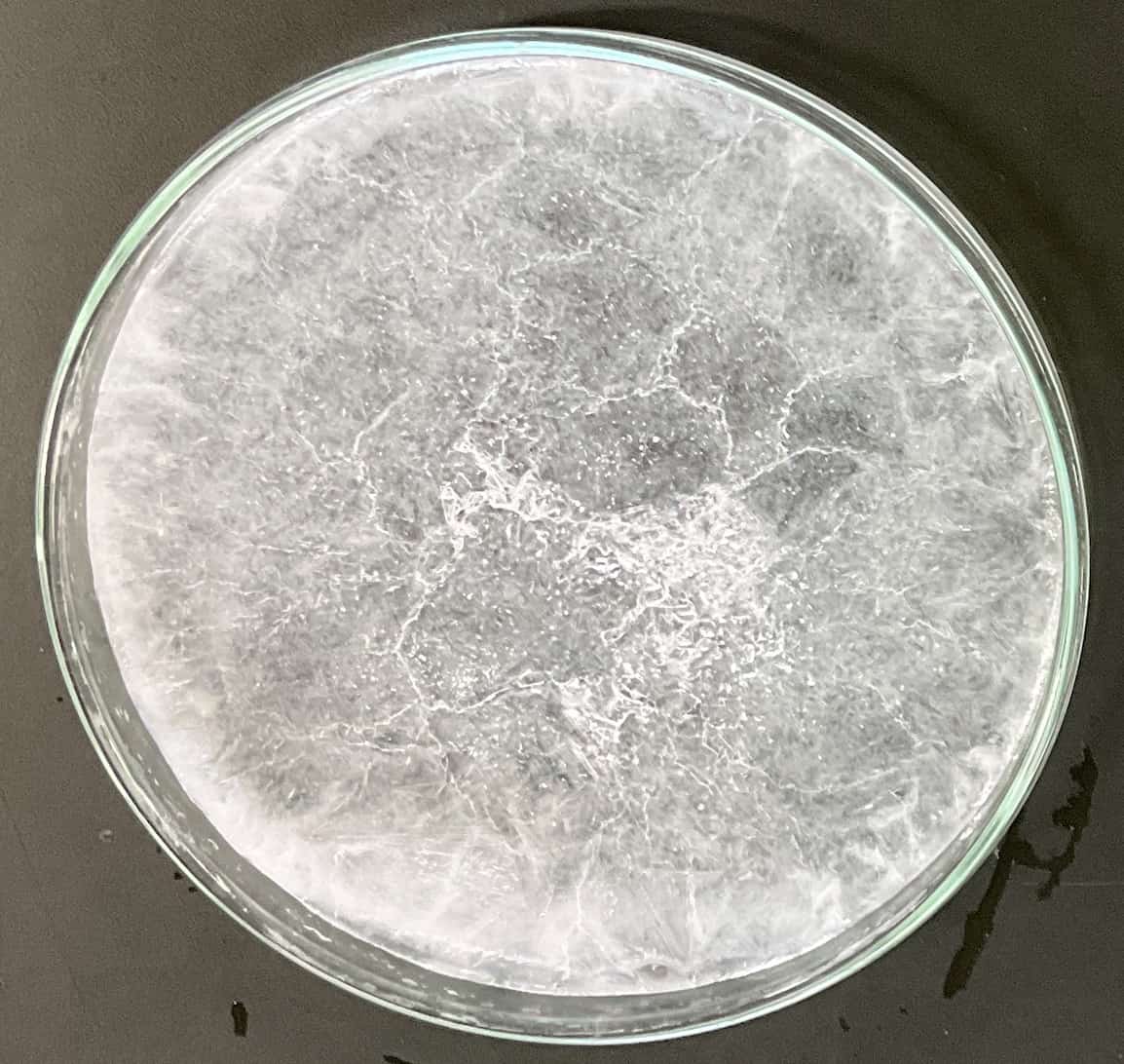

▼ゆっくり冷やした方(深成岩モデル)

見てください!針のように長くて大きな結晶が、のびのびと成長しています。これは、地下深くでマグマが長い時間をかけてゆっくり冷えることで、原子が大きく成長できる「深成岩」のでき方と同じ原理です。

授業でこの実験を成功させるポイント

- 実験の前に「冷え方が違うと、どんな石ができると思う?」と問いかけることで、生徒たちは目的意識を持って観察に臨めます。

- この実験は準備から片付けまで、授業時間内(40〜50分)で十分に観察可能です。

いかがでしたか?ちょっとした準備と手順のコツさえ押さえれば、火成岩の成り立ちという地球規模の現象を、シャーレの中で感動的に再現できます。生徒たちの「なるほど!」という知的な興奮を引き出すこの実験は、「理科の実験は難しい道具がないとできない」というイメージを吹き飛ばしてくれるはずです。ぜひ、理科の楽しい授業づくりに取り入れてみてください!

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

体中に梱包材をはりつけてみよう!

体中に梱包材をはりつけてみよう!

テレビ番組等・科学監修等のお知らせ

- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師等・ショー・その他お知らせ

- 2/20(金)「生徒の進学希望実現支援事業」研究授業@福井県立若狭高等学校 講師

- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定

- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads

Explore

- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。

- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。

- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。

- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。

- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。

- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。

- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。