電気いらずの超送風機!「鞴(ふいご)」に隠された先人のハイテク物理学

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

ただの木箱? いいえ、これは科学の魔法箱です

扇風機もドライヤーもなかった時代、人々はどうやって灼熱の炎を操るほどの強力な風を生み出していたと思いますか?答えは、一見すると何の変哲もない「ただの木箱」。それが今回ご紹介する鞴(ふいご)です。アニメや映画で、刀鍛冶がリズミカルに取っ手を動かして火を熾しているシーンを見たことはありませんか?あの道具こそが鞴です。静かな木箱がひとたび動き出すと、まるで生き物のように息を吹き出し、鉄をも溶かす高温の炎を生み出す。その心臓部には、驚くほどシンプルで、しかし極めて洗練された科学の原理が隠されています。

この記事を読めば、あなたもきっと先人たちの知恵と、物理法則が織りなす「用の美」に魅了されるはず。さあ、一緒にこの魔法の木箱の秘密を解き明かしていきましょう!

鞴の基本構造:空気をあやつる「一方通行」の魔法

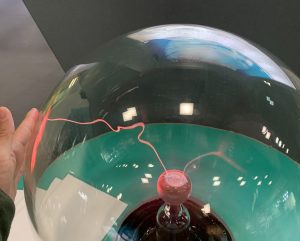

こちらが当時使われていたふいごだそうです。

引用:箱ふいごの構造(https://www2.memenet.or.jp/kinugawa/huigo/070642.htm)

なぜふいごは、取っ手を往復させるだけで、一方向への力強い風を送り続けられるのでしょうか。その秘密は、内部に巧みに配置された「弁」にあります。自転車の空気入れを思い浮かべてみてください。押した時には空気が入りますが、引いてもタイヤの空気は戻ってきませんよね。あれは内部にある弁が、空気の流れを「一方通行」にしているからです。鞴は、この仕組みをさらに進化させた、いわば「呼吸する箱」なのです。

ふいごの構図

箱の中は、「本体」「フタ」「ピストン」という3つの主要パーツで構成され、空気の出入り口には合計4つの「弁」がついています。

上から見た図

ピストンを引くとき:箱の中の気圧が下がり、外の空気に押されて弁が開きます。すると、新鮮な空気が「スゥーッ」と箱の中に吸い込まれます。このとき、出口側の弁は閉じたままです。そして、押し出された空気が「排気弁」を押し開き、「ゴォーッ!」と勢いよく炉へと送り込まれるのです。

ピストンを押すときはこの逆のことが起こります。

この一連の動きが、まるで心臓が血液を送り出すかのように、途切れることのない力強い風を生み出します。たった4つの弁の開閉だけで空気の流れを完璧にコントロールする。これぞまさに、電気を使わないエア・エンジニアリング!先人たちの鋭い観察眼と知恵には驚かされるばかりです。

伝統的な箱鞴に隠された、驚くべき科学的工夫

昔の職人たちは、経験と勘だけを頼りにしていたわけではありません。彼らは、素材の特性を最大限に引き出し、物理法則を巧みに利用する、優れた科学者でもありました。

胴体には、柔らかく弾力があり、強くて安い杉の柾目(まさめ)が使われました。なぜでしょう?実は、鞴の胴体は単なる壁ではありません。ピストンが動くたびに、側面の板がわずかに「たわむ」ことで、内部の圧力を高めるバネのような役割を果たしていたのです。木材の繊維がまっすぐに通った柾目材は、この「しなり」を最大限に生かすための、まさに理想的な素材でした。当時、紀州(和歌山県)が良質な杉の産地であったことも、この選択を後押ししたのかもしれませんね。 参考サイト

密閉性の追求:なぜ「狸の毛皮」が最適だった?

鞴の命は、いかに空気漏れを防ぐかという「密閉性」にあります。その要となるのが、ピストンの縁に張られた毛皮です。特に狸の毛皮が良いとされたのは、その毛が密で、適度な油分を含んでいるため、滑りが良く、耐久性にも優れていたからです。最上級品には、さらにしなやかで高価な貂(てん)の毛皮が使われました。毛皮が手に入らない場合は、蝋を染み込ませた紙や綿で代用することもあったそうですが、これは素材の特性を理解し、手に入るもので最善を尽くすという、彼らの応用力の高さを物語っています。

耐久性を上げる知恵:摩擦との戦い

近代になると、箱の底にガラス板を敷く工夫が見られるようになりました。これは、木製のピストンが木の底を擦り続けることで起こる摩耗を防ぐためです。現代の科学で言えば、摩擦係数を劇的に下げるという、非常に合理的な解決策です。道具を長く大切に使い続けたいという、使い手の知恵から生まれた素晴らしいイノベーションと言えるでしょう。

科学の原理を自分の手で再現!

この素晴らしい道具を、現代の材料で自作することも可能です。夏休みの自由研究などにもぴったりかもしれません。そのプロセスは、まさに科学原理の追体験です。こちらで手作りをした人がいます。すごいですよね。

自作鞴(ふいご):鞴の内部構造について(https://touroji.com/manufacture/jisakufuigo_kouzou.html)

材料選びと加工のポイント

木材は、長期間乾燥させて反りやねじれが少ないものを選びましょう。新品の木材は内部の水分が抜ける過程で変形しやすいからです。板を精密にカットし、隙間なく組み立てることが、鞴の命である密閉性を確保する鍵。もし隙間ができてしまったら、木工用ボンドでしっかり埋めることが大切です。

鞴は、単なる昔の道具ではありません。そこには、

弁による巧みな流体制御

材料の弾力性を利用したエネルギーの増幅

そして、性能を最大限に引き出すための徹底した密閉性の確保

といった、現代のエンジニアリングにも通じる、普遍的な科学の原理が凝縮されています。シンプルな構造の中に、自然の法則を理解し、身の回りの素材を最大限に活かした先人たちの深い洞察力と創意工夫が詰まっているのです。次に博物館や資料館で鞴を見かけたら、ぜひその細部を観察してみてください。「ただの木箱」が、時を超えて語りかけてくる科学の物語に、きっと耳を澄ませたくなるはずです。そして、もしかしたらあなたの身の回りにも、こんな風に先人の知恵と科学が隠された道具があるかもしれませんね。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

体中に梱包材をはりつけてみよう!

体中に梱包材をはりつけてみよう!

テレビ番組等・科学監修等のお知らせ

- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師等・ショー・その他お知らせ

- 2/20(金)「生徒の進学希望実現支援事業」研究授業@福井県立若狭高等学校 講師

- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定

- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads

Explore

- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。

- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。

- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。

- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。

- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。

- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。

- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。