ただの葉っぱじゃない!サクラの葉に隠された「赤い粒」の秘密と、アリとの共生ドラマ

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

お花見の主役といえば、もちろん美しい花びら。ですが、その花が散った後、主役を支えていた「葉っぱ」をじっくりと見たことはありますか?「なんだ、ただの葉っぱじゃないか」と思うかもしれません。 しかし、このありふれたサクラの葉こそ、中学1年生が科学の世界に足を踏み入れるための、最高の「宝の地図」なんです。一見するとただの緑の葉が、なぜ理科の授業の最初の題材にぴったりなのでしょうか? その秘密に迫ります。

「観る力」を育てる、最高の教材

私は中学1年生の理科の授業が始まるタイミングで、一番初めに「スケッチ」に取り組ませています。これは、科学の基本である「観察」と「記録」の訓練に絶好の機会です。

しかし、最初の題材に何を選ぶかで、生徒の「観る力」や「面白がる力」に差が出るのもまた事実。そんなとき、私が強くおすすめするのが、この「サクラの葉」なんです。

サクラの葉といえば、春から初夏にかけてあちこちで目にする、ごく身近な存在。「見たことがあるから簡単そう」と生徒も気軽に構えてくれる点で、導入教材にぴったりです。

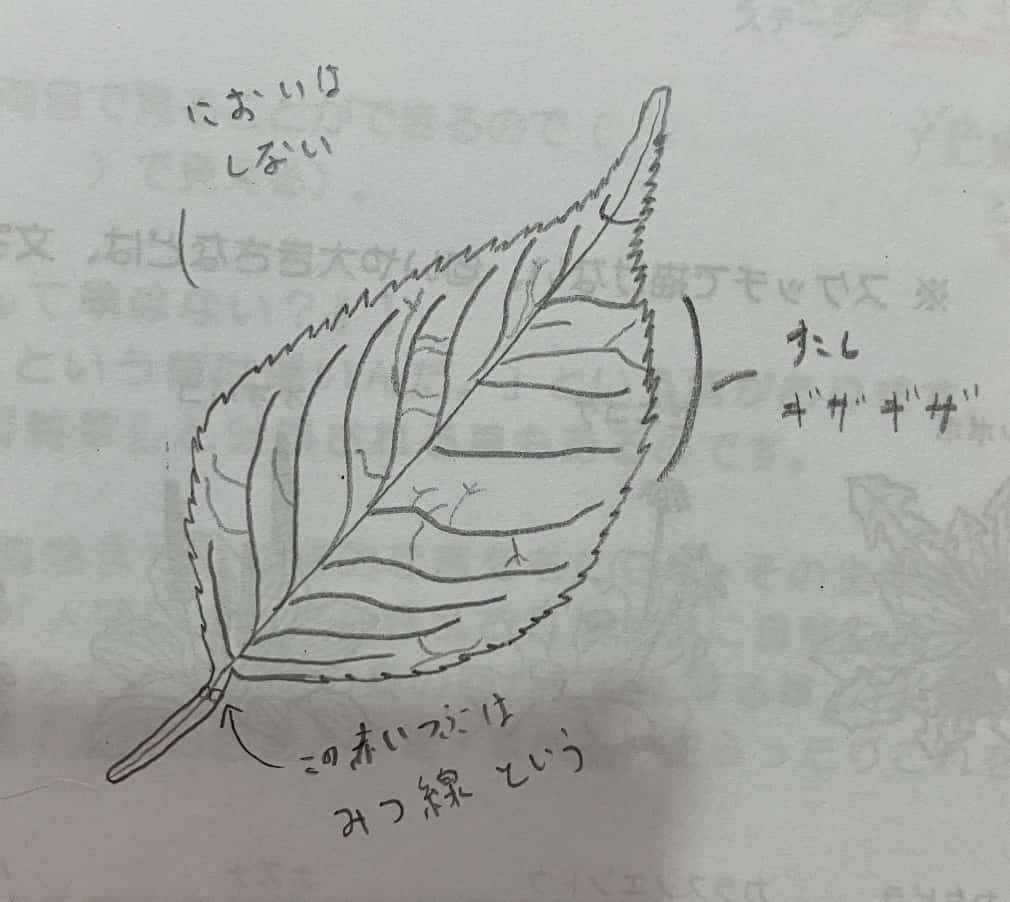

ただのギザギザじゃない!小さな「?」の連続

でも、ここからが面白い。 いざスケッチさせてみると、生徒たちは次々と小さな「発見」に出会い、手が止まり始めます。たとえば、葉の縁のギザギザ。ただのギザギザだと思っていたら、よく見ると左右がぴったり対称ではなく、不揃いだったりします。

葉脈の走り方にも、中央から規則的に出ているようでいて、実はけっこう個性がある。葉の先が、まるで寝癖のようにピョインと変な方向を向いている個体も。

葉っぱが隠し持つ「赤い粒」の秘密

そして何より、多くの生徒が興味を引かれる大発見があります。 それが、「葉と茎の間に赤い粒みたいなものがある!」という気づきです。

これは「蜜腺(みつせん)」と呼ばれる特別な器官。見た目は小さな赤いお豆のようで、観察眼の鋭い生徒ならすぐに目を留めます。スケッチという「じっくり見る」作業をすることによって、初めてこの不思議な粒に気がつき、「これ、何?」と自然に疑問が湧く。そして、調べたり、予想を立てたりする科学的な探究活動がここからスタートするのです。

サクラが「アリ」を雇う、驚きの生存戦略

授業中に私はすぐには答えません(「面白いところに気づいたね!後で調べてごらん」と言います)。ですが、先生としてはこの話の背景にある壮大なストーリーを知っておくと、科学の面白さをより深く伝えられます。実はこの蜜腺、サクラの木が「用心棒(ボディガード)」を雇うための「報酬(ほうしゅう)」なんです。

蜜腺からは実際に甘い蜜が出ています。その蜜に引き寄せられて「アリ」が集まってきます。 そして、アリは蜜をもらう代わりに、サクラの葉を食べに来る天敵(たとえばシャチホコガの幼虫といった毛虫など)を見つけると、「あっちへ行け!」と攻撃して追い払ってくれるのです。

植物と昆虫が、お互いに利益を得て助け合う…「共生関係」と呼ばれる、自然界の見事なドラマが、あの小さな赤い粒に隠されていたんですね。こちらの写真はたまたま撮影できたのですが、アリが蜜腺にたどり着いて、蜜を吸っている(?)様子です。

普段何気なく目にしているものを、じっくり観察することで「自然って面白いな」「もっと知りたいな」と思わせることができたら、その授業は大成功です。スケッチは単なる図を描く作業ではなく、発見と驚きを生み出す科学の入口なんだ、と実感させられたら最高ですよね。

授業準備のポイント

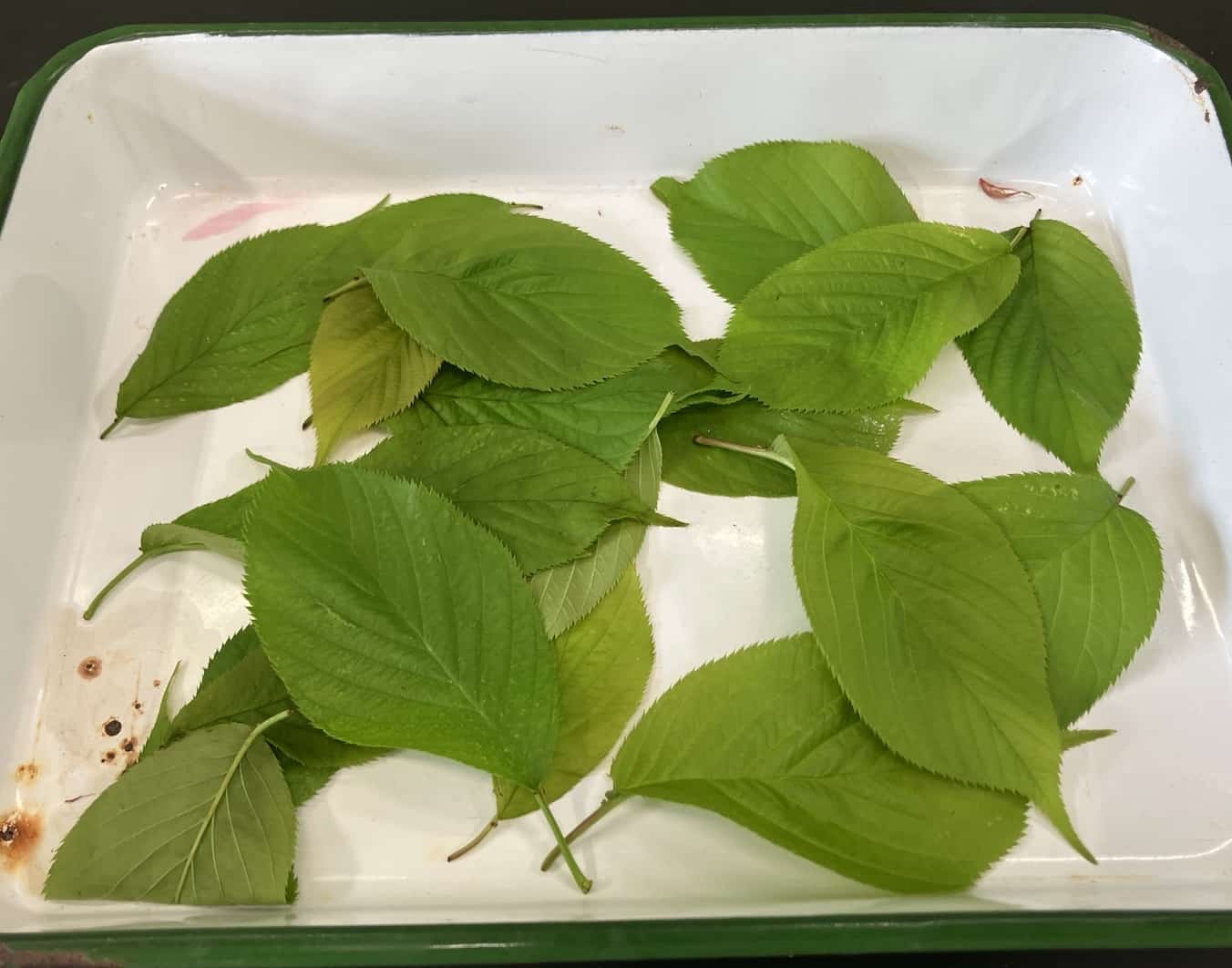

- 使用する教材:できればその日に採取した新鮮なサクラの葉(しなびていないもの)を2人に1枚でOK、

- ルーペ、スケッチ用紙、鉛筆。

- 指示:5分間、サクラの葉をスケッチさせます。その後、気がついた発見についてクラス内で共有します。

観察前に「どんなことに注目してみようか?」と問いかける時間を取る。

- 葉の縁、葉脈、茎との接合部など、観察ポイントを数か所絞って示すとスムーズ。

- 蜜腺に気づいた生徒がいたら、「いい視点だね!」としっかり褒めて、他の生徒にも探させると全体が盛り上がります。

「観察して描く」ことの面白さを、生徒自身の体験から実感してもらえる授業を目指しましょう。サクラの葉はその第一歩にぴったりの、まさに“身近な自然の教科書”です。理科のスケッチのコツについては次回に回しますが、5分程度で良いのでスケッチをまずは入れてみるといいかなと思います。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください! ・運営者・桑子研についてはこちら ・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら ・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!