「像はどこにある?」を体感で理解させる─ハーフミラーを使った鏡の像の実験(反射の法則につながる実験)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

鏡をのぞき込むたび、そこに映る自分。でも、ふと考えたことはありませんか? 「鏡の中の自分は、いったい『どこ』にいるんだろう?」と。理科の授業では「鏡から物体までの距離と、鏡から像(ぞう)までの距離は等しい」と習います。しかし、教科書でそう読んでも、いまいちピンとこないのが正直なところではないでしょうか。

そもそも「像がそこにある」という感覚自体が、とても掴みにくいものです。この「鏡に映る像が『どこにあるのか?』」という問いは、理科の授業では定番ながらも、実際に生徒に納得させるのがなかなか難しいテーマです。教科書には「物体と同じ距離だけ鏡の中に像がある」と書かれていますが、生徒にとっては、なぜそうなるのか、そもそも“像がそこにある”ということがどういうことなのか、感覚的に腑に落ちにくいところです。

さらに難しいのは、授業中に「見てごらん」と言っても、鏡をのぞく角度が違えば見え方も違い、そもそも見えている“像”がどこにあるのか、クラス全員で共有するのが至難の業です。あちこちから首を突っ込んで「ここから見て」「そこじゃない」となると、それだけで授業のテンポが崩れてしまいます。

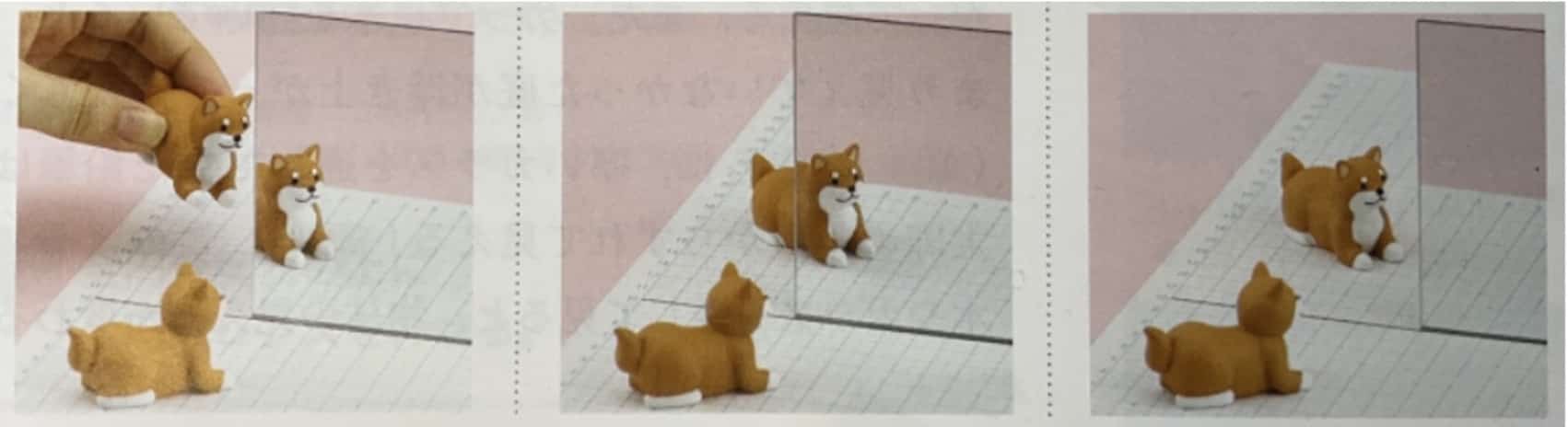

大日本図書の教科書では、こちらの実験が紹介されていました。手鏡を使って、像と重なるように同じ物体を置いて、その距離を測るという実験です。

出典:大日本図書『理科の世界1』

実際にやってみるとこれがとっても難しいんです。片目で見たり、角度を工夫したりしても、ちょっと目線がズレるだけで、重なって見えていた物体と像がズレてしまいます。「本当にここで合ってるの?」と、かえって混乱してしまうことも。

魔法の鏡?「ハーフミラー」で謎を解く

そんなときに非常に役立つのが、「ハーフミラー」を使う方法です。

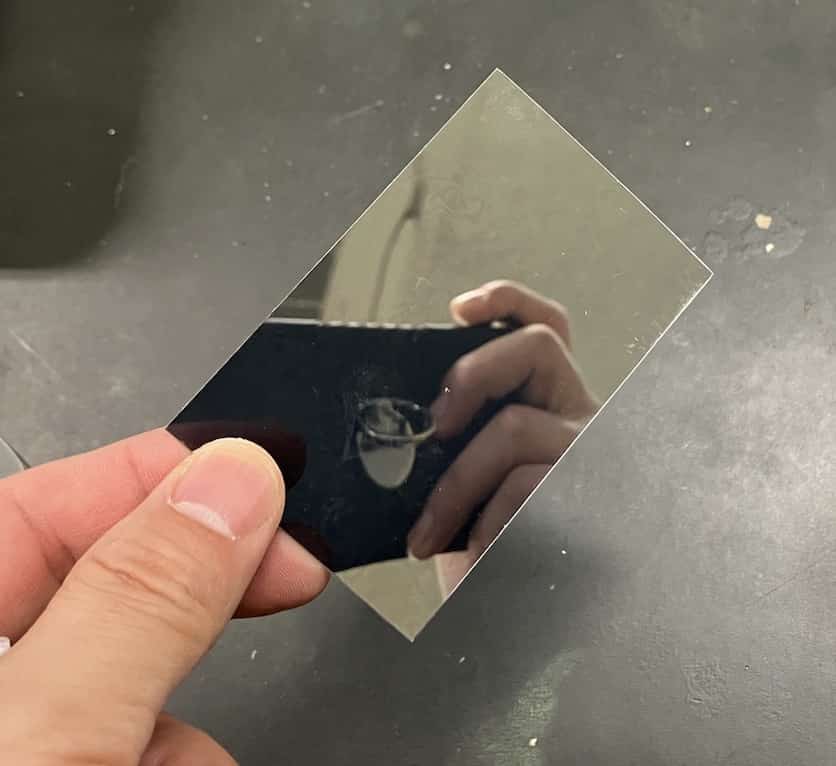

この方法は、小森栄治先生に教えていただきました。ハーフミラーとは、その名の通り「半分だけ鏡」の性質を持つ板のこと。光を一部は反射し(鏡の性質)、一部は透過させます(透明なガラスの性質)。この「半分透けて、半分映る」という性質こそが、今回の実験の最大の功労者。これを使うと、物体と像をピタッと重ねて見ることができるという優れモノなのです。

実験準備と手順

準備するもの:

- 単三電池 2本(あるいは同じ見た目の小物)

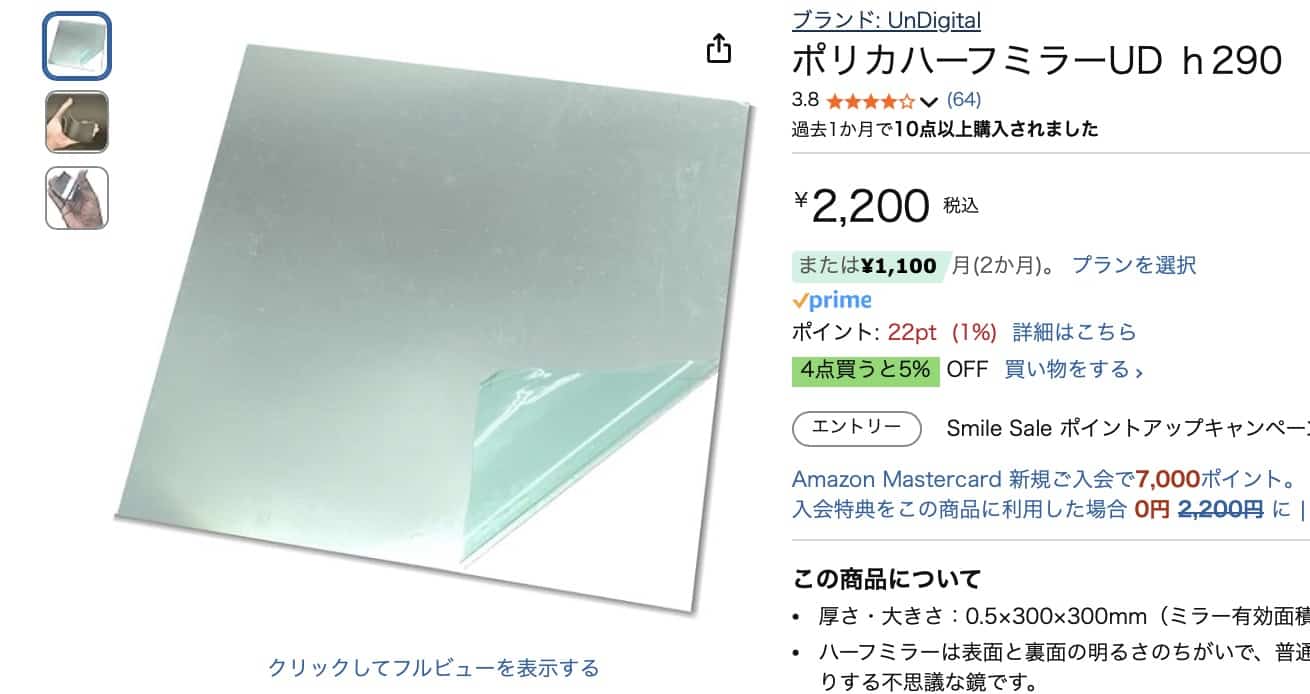

- ハーフミラー(反射・透過両用のアクリルミラーなど)

amazonで買いました。ハサミでキレてそれなりの強度があります。

- 定規やメジャー(像と物体の距離測定用)または台紙

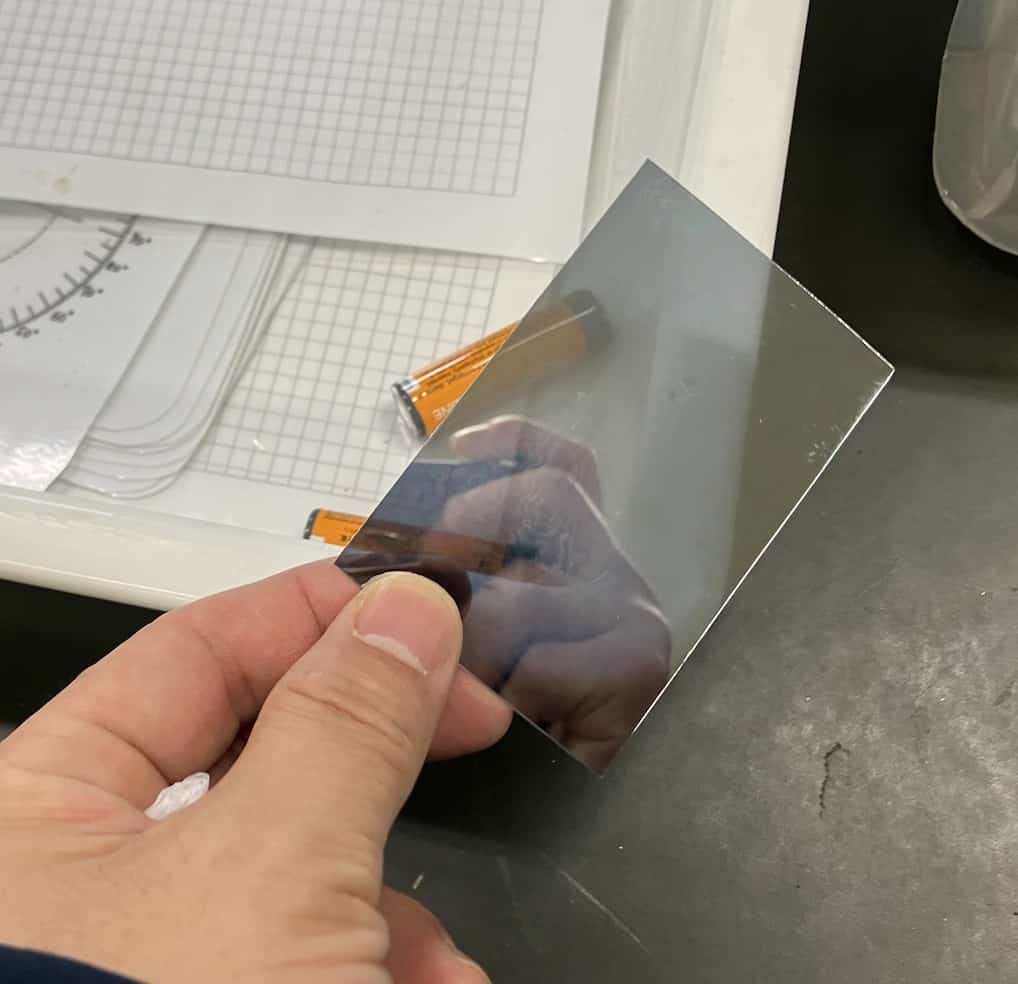

ハーフミラーですが、鏡と透明シートの中間のような物体です。

実験の手順:

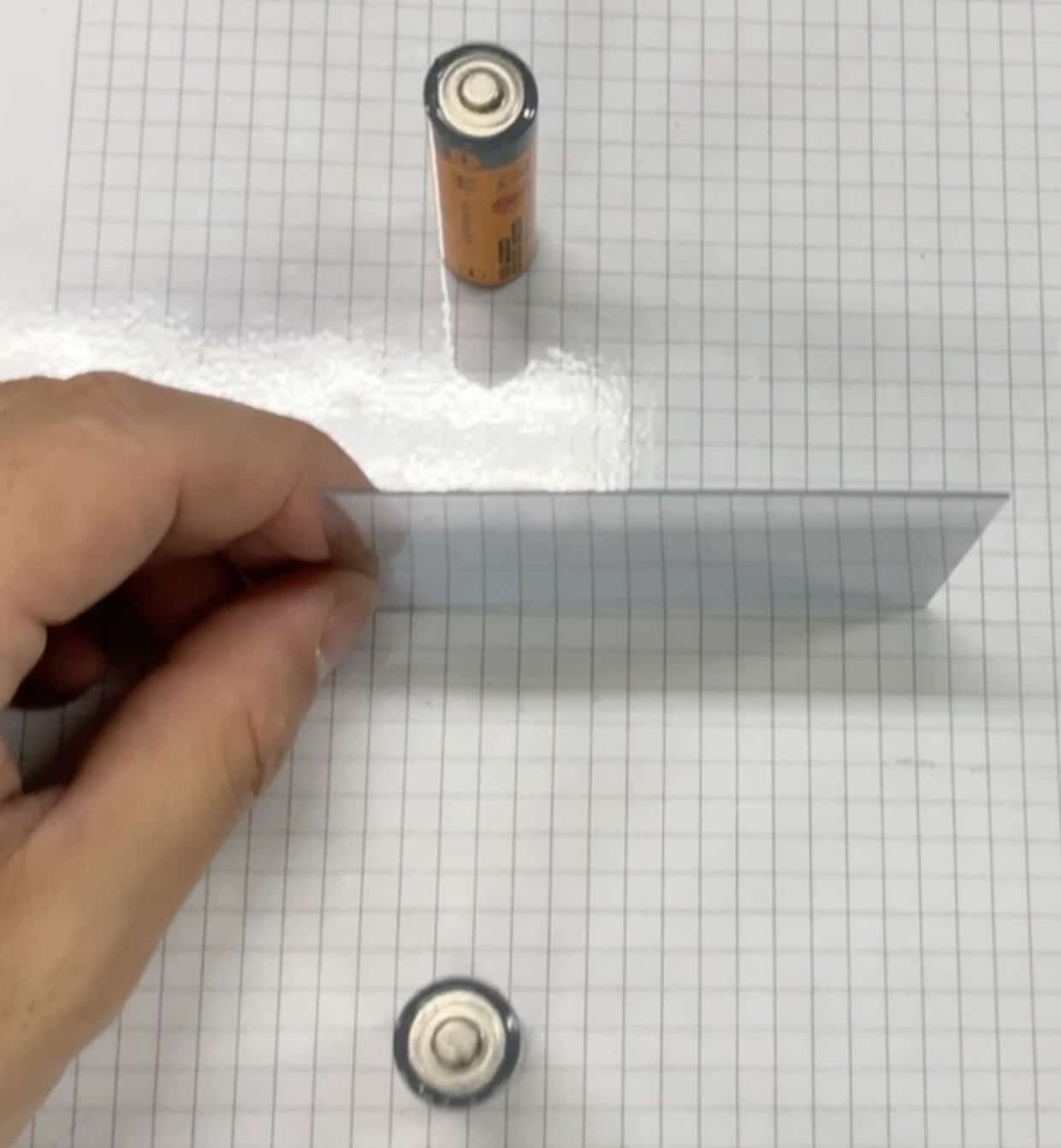

1. 机の上に電池を1本置きます。(これが「物体」です)

2. 電池の手前(自分側)にハーフミラーを立てます。

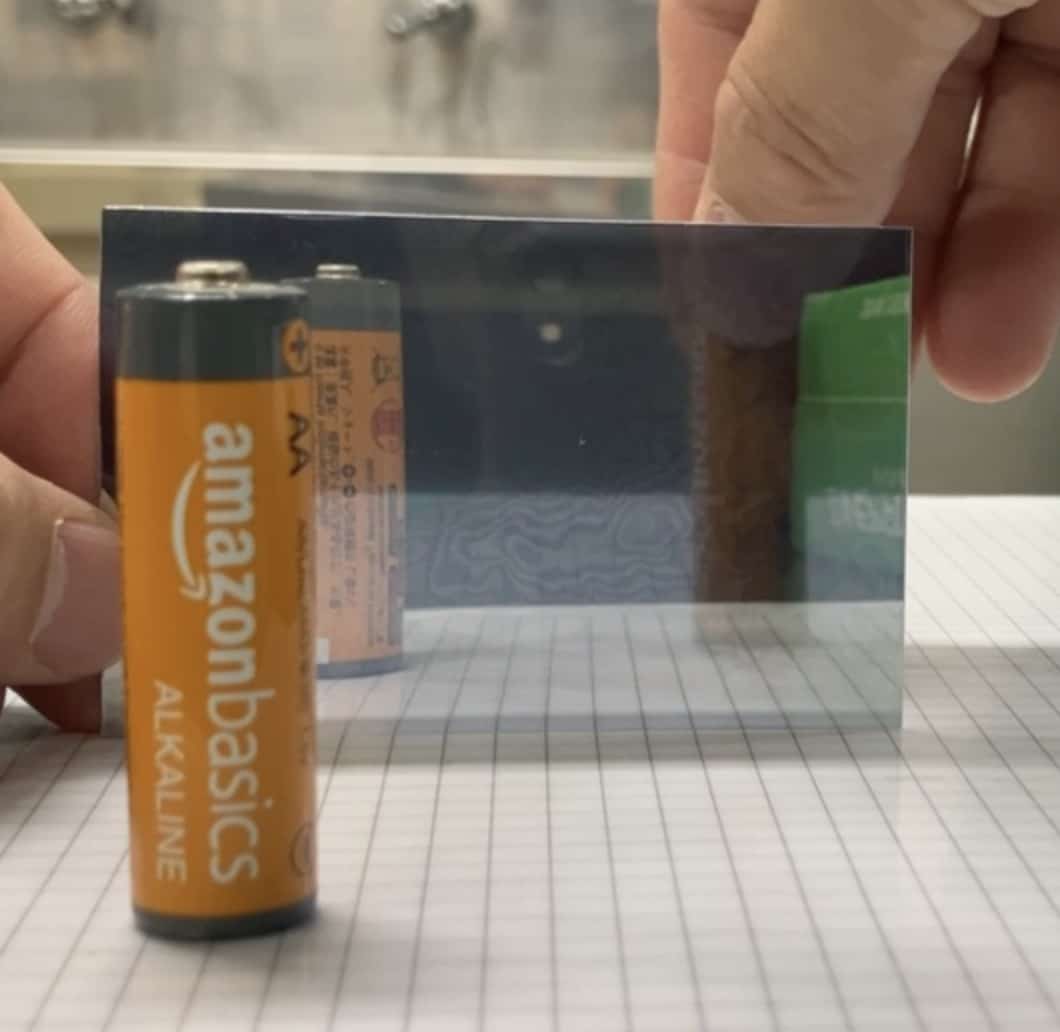

3. ハーフミラーをのぞき込み、奥に置いた電池の「像」が映って見えることを確認します。(鏡の性質)

4. ここがポイントです。もう1本の電池(実物)を、ハーフミラーの「奥」に置きます。ハーフミラー越しに「手前の電池の像」と「奥に置いた本物の電池」が同時に見える(ガラスの性質)ので、この2つがピタッと重なる位置を探して、奥の電池をゆっくり動かして合わせます。

5. 2つが完全に重なったら、その状態で上から見下ろし、手前の電池(物体)とハーフミラーとの距離、および奥の電池(像の位置にある実物)とハーフミラーとの距離を、定規などで確認します。

こちらは説明用の動画です。ご利用ください。

なぜ、これで「像の場所」がわかるのか?

この実験の肝は、「物体と像が重なって見える=像はその位置にある」と、視覚的に納得させられることです。鏡に映る像は、実際には光が集まっていないため「虚像(きょぞう)」と呼ばれます。普通の鏡では、私たちは「虚像」しか見ることができず、その場所を触って確かめることはできません。

しかし、ハーフミラーを使うと、「手前の電池の虚像」が見えるのと同じ場所に、「奥の電池(実物)」を置くことができます。つまり、「虚像があるはずの住所」に「本物の物体」を重ねて置くことができるのです。これにより、「鏡の中の電池は、実際にはこの位置にあるのだ」と、誰もが疑いようのない形で実感できます。

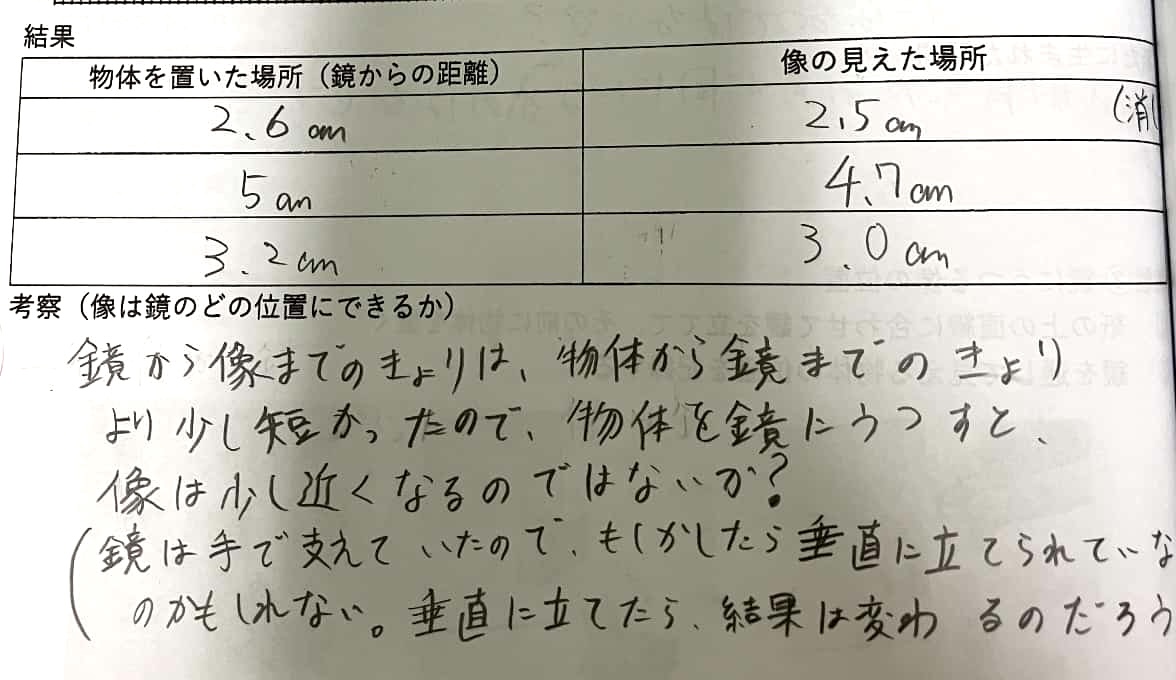

授業でこの実験を行う際は、全体実演のあとに生徒自身にペアやグループで試させると効果的です。普通の鏡で苦労した後だと、ハーフミラーの分かりやすさに感動すら覚えるかもしれません。そして最後に、像と物体の距離を実際に測らせ、「目で見て納得」した感覚と、「測って納得」する数値的な裏づけの両方を得させることが大切です。

こうすることで、「鏡から物体までの距離と、鏡から像までの距離は等しい」というルールが、単なる暗記事項ではなく、自ら発見した「科学の法則」として深く理解されるのかもしれません。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・科学のネタ帳の内容が本になりました。詳しくはこちら

・運営者の桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

テレビ番組等・科学監修等のお知らせ

- 2/9日(月)まで配信中 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師等・ショー・その他お知らせ

- 2/20(金)「生徒の進学希望実現支援事業」研究授業@福井県立若狭高等学校 講師

- 3/20(金) 一般社団法人 日本理科教育学会 オンライン全国大会2026にて、「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表予定です。

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定