細胞の感動を呼び起こす!タマネギ観察を120%楽しむための教師向けガイド

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

中学2年生の理科で定番の実験といえば、タマネギの細胞観察ですよね。でも、ただ教科書通りにやるだけでなく、生徒たちの「なぜ?」や「すごい!」を引き出すにはどうすればいいか、悩んでいませんか?この記事では、教科書の操作手順にちょっとした工夫や、感動を呼ぶ「科学のタネ」を散りばめる方法をご紹介します。一緒に、子どもたちの探究心をくすぐる授業をつくっていきましょう!

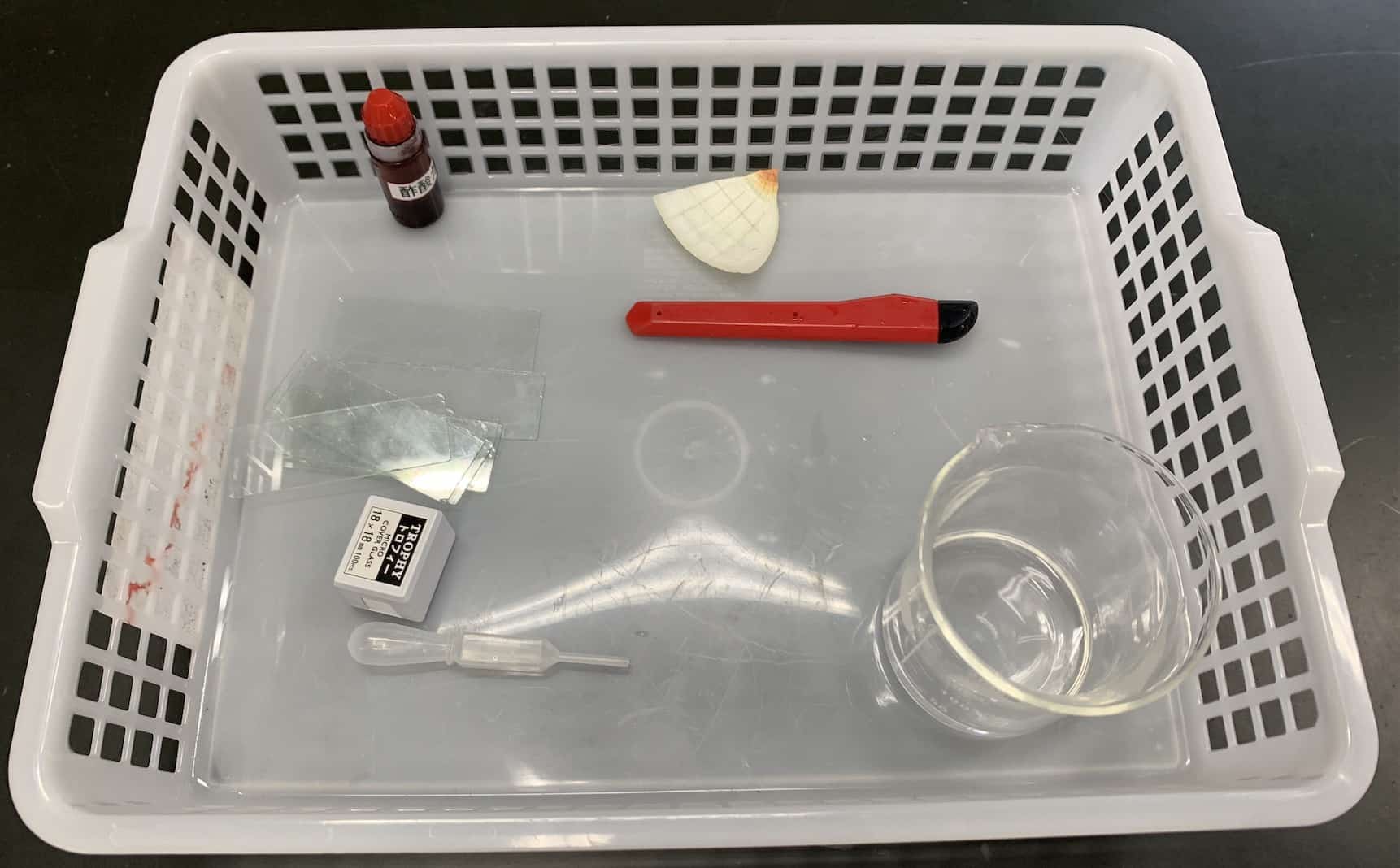

必要な道具と準備のポイント

タマネギ、スライドガラス2枚、カバーガラス2枚、顕微鏡、ピンセット、染色液(酢酸カーミン)、スポイト、カッター。

準備するものはシンプルですが、実はこの中に感動のヒントが隠されています。特に重要なのが、新鮮なタマネギ。スーパーで手軽に買えるのがいいですね。

※ピンセットが写真には入りませんでしたがご容赦ください。

表皮をはがす「魔法の儀式」

タマネギを八つ切りにして、鱗茎(りんけい)をはがし、さらに半分にします。そして、裏面にカッターで5mm程度の正方形に切り込みを入れましょう。

このカッターの切り込みが、スムーズに薄皮(表皮)をはがすための大切なコツです。切り込みの深さを調節しながら、生徒たちに試行錯誤させてみるのも良い経験になりますね。

切り込みに沿って、ピンセットで表皮をはがしていきます。この時、 「タマネギはなぜこんなに薄い皮を持っているんだろう?」 と問いかけてみてください。実はこの薄皮、タマネギの水分を守る役割をしているんです。植物の体のつくりと機能のつながりを感じさせる絶好の機会です。

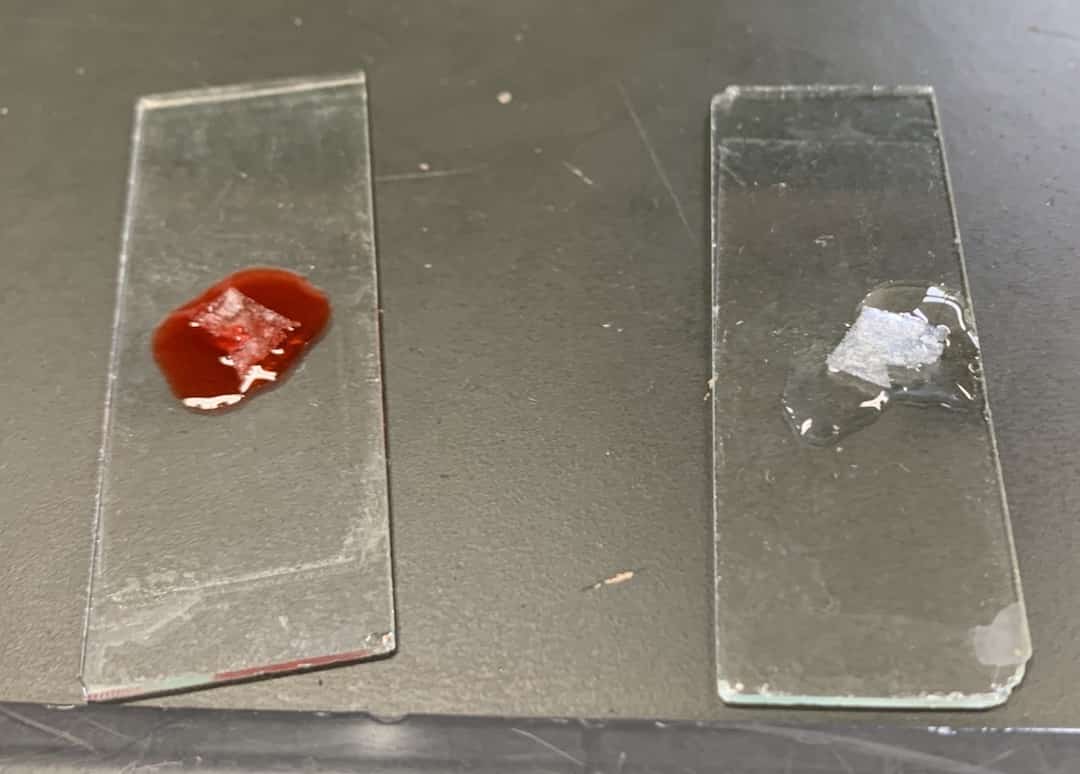

はがした表皮をスライドガラスに載せ、一人2枚ずつ作成します。 「元の向きに戻すようにして載せる」 という細かな配慮が、よりきれいに観察する秘訣です。

スライドガラスに載せた表皮の一方にスポイトで水を、もう一方に酢酸カーミンをたらし、約3分間浸しておきます。

ここで、生徒たちに 「なぜ2枚つくるの?」と聞いてみましょう。一方は比較対象として「プレーン」、もう一方は「色付け」 。細胞の構造をよりはっきり見るための工夫であることを伝えれば、実験の目的が明確になります。

顕微鏡でのぞく「細胞の世界」

カバーガラスをかけ、できるだけ空気が入らないように注意します。空気が入ってしまったら、ピンセットなどで軽く押して追い出します。

そしていよいよ顕微鏡観察です。接眼10倍×対物4倍(40倍)から始め、100倍、400倍と倍率を上げていきます。特に、対物レンズがスライドガラスにぶつからないように、焦点を合わせる際は横から見ながら調節するよう指導しましょう。

400倍まで拡大すると、生徒たちは肉眼では見えなかった 「ミクロの世界」 に初めて出会います。その感動は、理科への興味を大きく育むきっかけになります。スケッチを通して、細胞の形や特徴をじっくり観察させましょう。

感動の比較観察:水と酢酸カーミンの違い

今回の実験の醍醐味は、水に浸したものと酢酸カーミンで染色したものの比較です。

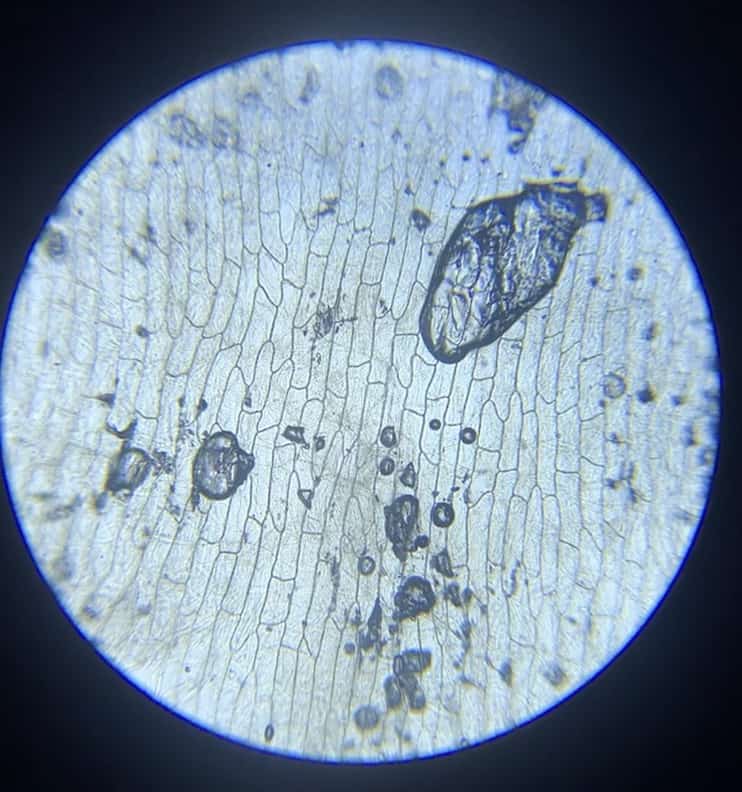

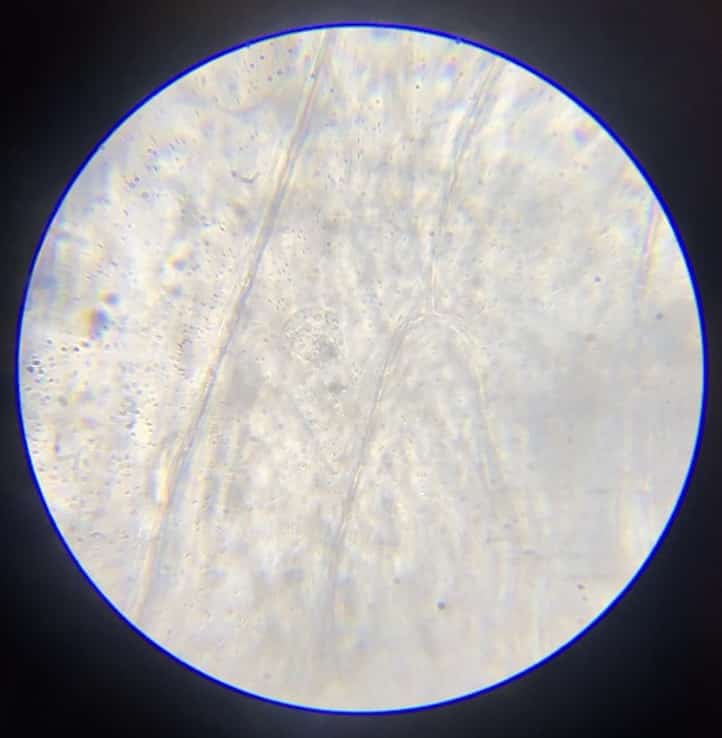

水の場合

40倍(接眼10、対物4)

100倍(接眼10、対物10)

400倍(接眼10、対物40)

水の細胞では、細胞壁と細胞質の輪郭はかろうじて見えますが、細胞の中心にある核はほとんど見えません。まるでゴーストのようにぼんやりしていることが多いです。

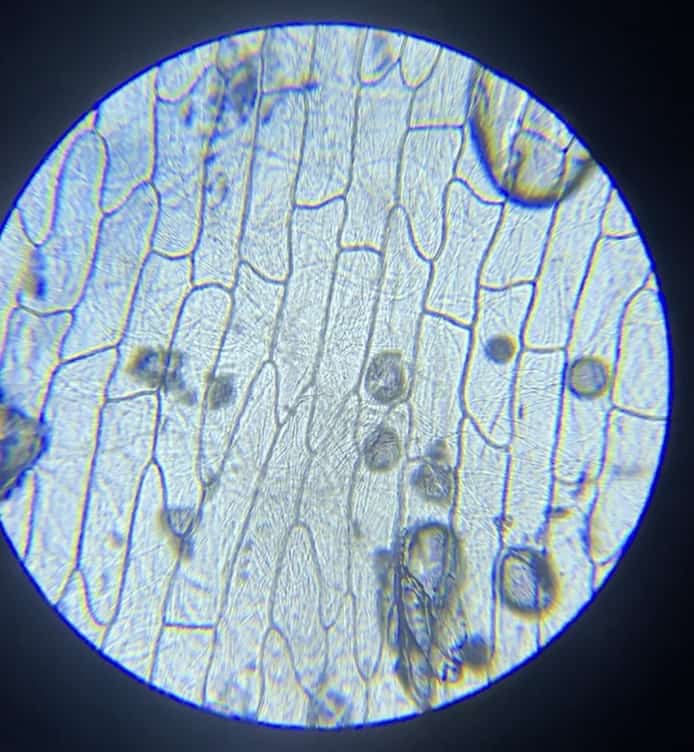

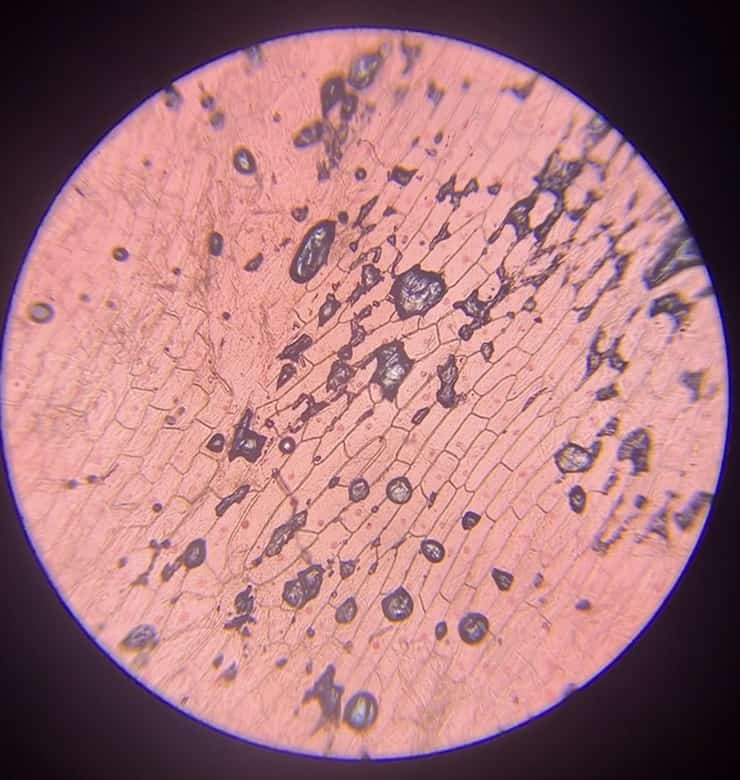

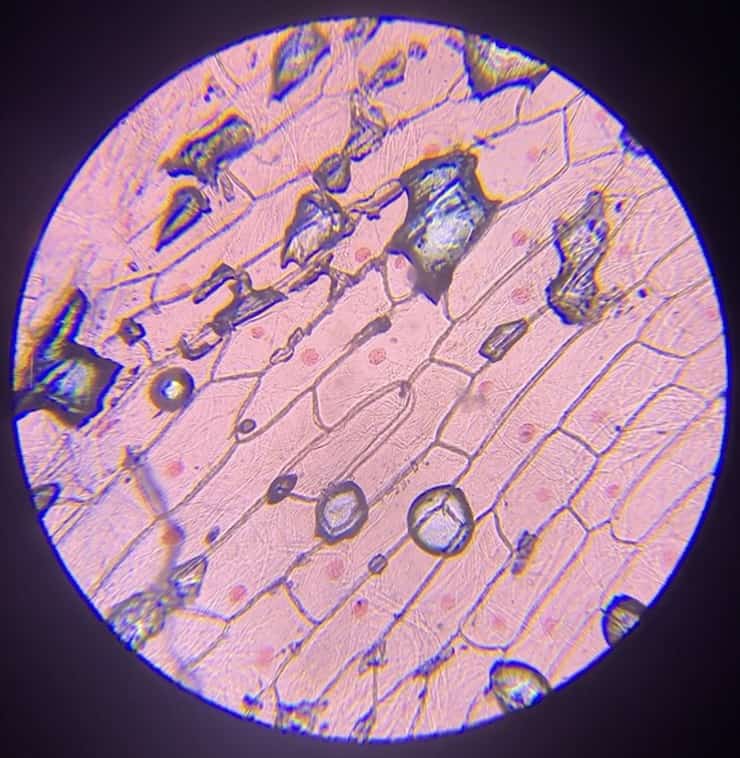

酢酸カーミンで染色したもの

40倍

100倍

400倍

一方、酢酸カーミンを使ったほうは、細胞の中の小さな粒が赤くはっきりと浮かび上がります。これが核です。生徒たちに「何が見えるようになった?」と尋ねてみてください。この「見えなかったものが見えるようになる」という瞬間こそ、科学の楽しさそのものです。

感動は人それぞれ違うもの。生徒が「感動した!」と思えるような、そんな授業のヒントになれば幸いです。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!