初めてでもできる!頬の内側から細胞プレパラート作り(中2生物)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

【授業準備メモ】ヒトの頬の粘膜細胞を観察しよう

中学理科で「生物の観察」を扱う際、身近な素材で細胞を観察できる実験はとても貴重です。その中でも、ヒトの頬(ほお)の内側の粘膜から細胞を採取して観察する方法は、器具や準備も簡単で、生徒たちにとってもぐっと身近に感じられる活動になります。しかも、自分自身の細胞を直接見ることができるため、興味も非常に高まります。

この実験は、手順を丁寧に指導すれば、顕微鏡操作のスキルアップにもつながります。ただし、プレパラート作成時のコツを押さえないと、なかなかきれいな細胞が見られないこともあるので、あらかじめ教師側で一度練習しておくと安心です。今回はその手順と、実際にやってみた中で感じたポイントをまとめます。

実験の方法

1. 細胞の採取

まず、生徒自身の頬の内側を、清潔な綿棒でやさしくこすります。

※口の中は唾液による殺菌作用があるため、基本的には不潔ではありませんが、綿棒は新品を使い、衛生面には配慮しましょう。

2. スライドガラスへの塗布

採取した細胞を、2枚のスライドガラスにそれぞれこすりつけて広げます。この時、強くこすりすぎると細胞が壊れてしまうので、ほどよい力加減を意識させましょう。

3. 水ありプレパラートの作成

1枚目のスライドには、スポイトで水を1滴たらし、柄付き針やピンセットを使ってそっとカバーガラスをかけます。※気泡が入らないように、カバーガラスは「端から斜めに落とす」のがコツです。

4. 染色プレパラートの作成

2枚目には、染色液を1滴落とし、3分ほど待ってからカバーガラスをかけます。(使用する染色液はメチレンブルーが定番です。)

5. 顕微鏡観察

まず、接眼レンズ10倍・対物レンズ10倍(合計100倍)で広い範囲を探します。見やすい部分を見つけたら、対物レンズを40倍に切り替えて(合計400倍)細かい構造を観察しましょう。

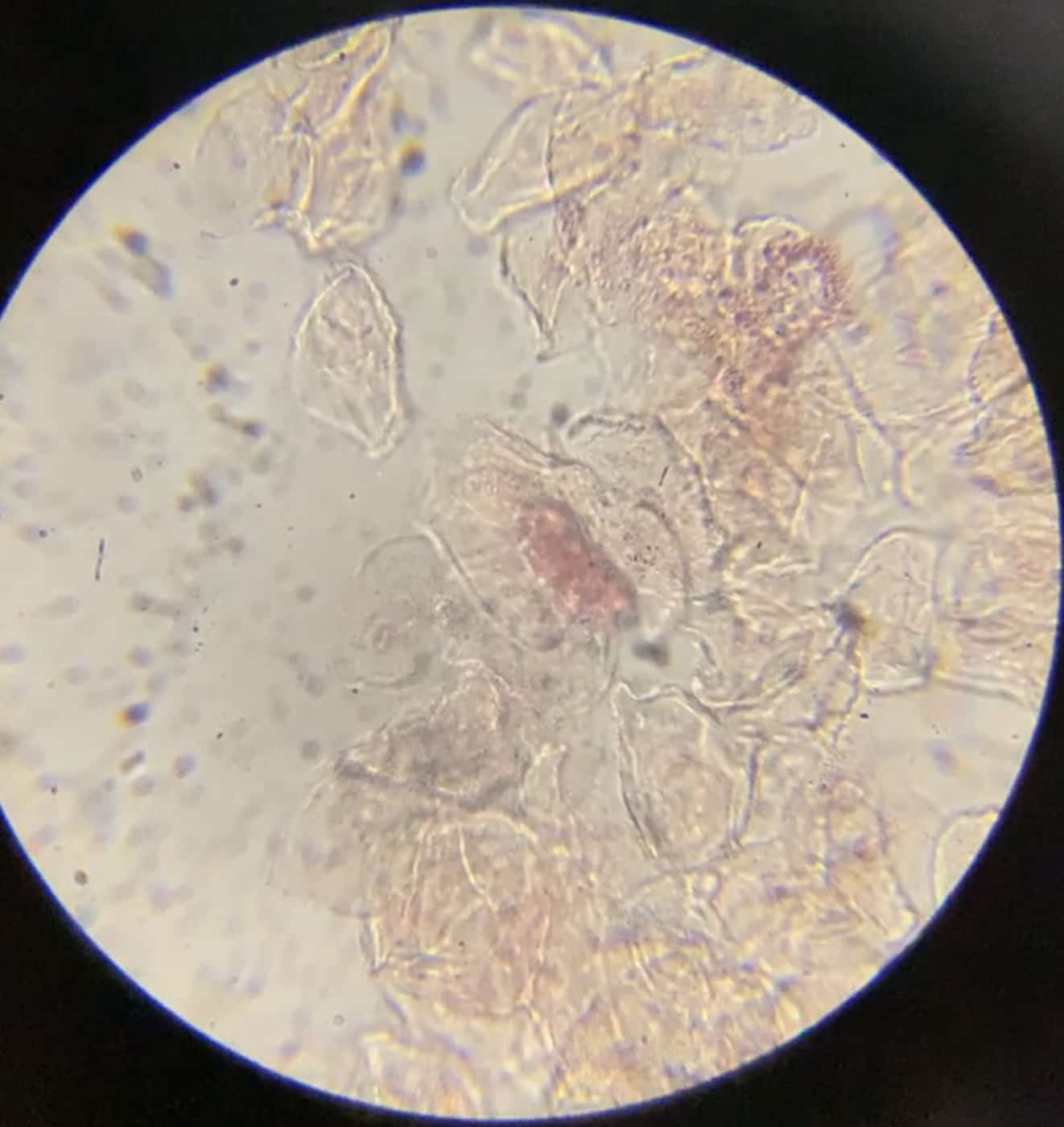

実際に観察してみて

こちらが実際に私が試したときの観察例です。正直なところ、もう少し見やすい細胞が取れるとよかったな、という反省点もあります。やはり、粘膜をこする強さや、スライドガラスへの伸ばし方によって、観察しやすさがかなり変わってくると実感しました。

生徒たちと一緒に実施する際は、うまく観察できた生徒のプレパラートをみんなで共有して、写生に使わせてもらうのもいいなと考えています。

授業をより成功させるためのコツ

• あらかじめ教師が見本プレパラートを用意しておくとスムーズです。

• 染色液は使いすぎないよう注意(液だれすると細胞が流れてしまうので、ほんの1滴で十分)。

• 顕微鏡の扱いに慣れていない生徒には、100倍でしっかり焦点合わせをさせてから400倍へ。いきなり高倍率にすると、迷子になります。

• 班で協力して観察できるように。一人ずつ焦点を合わせ直さず、見つけた細胞を班員で共有すると、時間も短縮できます。

次回は、「なぜ染色するのか?」について、生徒たちにも考えさせながら、さらに細胞観察への理解を深める授業展開を考えていきたいと思います。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!