衝突実験でエネルギーを”見える化”!仕事(Fx)を体感しながらら学べる力学実験!(台車と木箱)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験!

仕事とエネルギーの不思議な関係を「見える化」してみよう!

猛スピードで走る車が何かにぶつかると、大きな力が働いてモノが壊れてしまいますよね。また、同じ車でも、ゆっくりぶつかった時と、速くぶつかった時では、壊れ方が全く違います。この「速さ」と「破壊力」の間には、一体どんな秘密が隠されているのでしょうか?

今日は、この「なぜ?」に迫る、「仕事」と「エネルギー」という物理の主役たちの関係を解き明かす実験をご紹介します。目には見えない「エネルギー」という存在を、木箱が動く「仕事」という目に見える形に変えることで、その正体を暴いていきましょう。まるで科学探偵になった気分で、物理法則の謎解きに挑戦してみてください!

ご家庭では少し準備が難しい力学台車を使いますが、この実験の考え方は、交通事故からスポーツ、さらには宇宙の現象まで、身の回りのあらゆることにつながる大切なものです。ぜひ、その面白さに触れてみてください!

科学のレシピ:エネルギーを「仕事」に変える実験

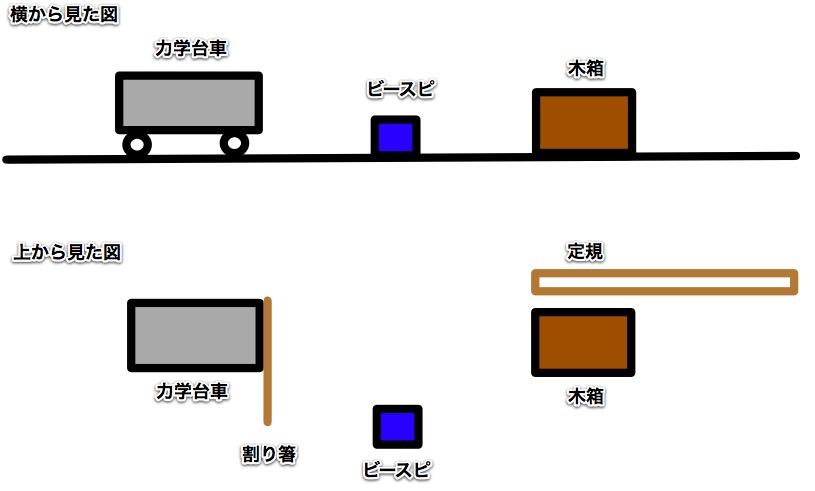

準備するもの

- 力学台車(1kg):今回の主役、「走る車」のモデルです。

- 木箱:台車が衝突する「障害物」のモデル。

- ビースピ(速度測定器):台車のスピードを正確に測るハイテク機器。

- 1m定規:木箱がどれだけ動いたか(=どれだけ仕事をしたか)を測ります。

- 割り箸、ビニールテープ:ビースピで速度を測るためのセンサー用です。

- 紙粘土(おもり)500g×2個:台車の重さを変えるために使います。

- 電子天秤、電卓

実験方法

① ビースピを台車と木箱の中間に設置します。(ビースピの単位がm/sになっているかを確認しましょう!)

② 力学台車に割り箸をビニールテープで取り付けます。この割り箸がビースピのセンサーを横切ることで、台車の速さが測定される仕組みです。

③ 様々な速さで台車を走らせて木箱に衝突させ、木箱が何cm動いたかを測定します。これが、台車の持つエネルギーが「仕事」に変わった瞬間です!

④ 木箱が滑った距離が4cm~60cmくらいにばらつくように、データを4回測定します。次に、台車におもりを載せて、台車の質量が合計1.5kgの場合と2.0kgの場合でも同様の測定を行います。車の重さが変わると、結果はどう変わるでしょうか?

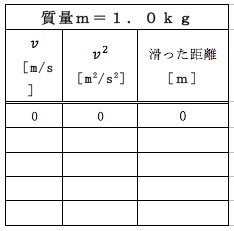

例えば、次のように表にまとめると分かりやすいですよ。

データ処理:法則を見つけ出そう!

① まずは、横軸に「速さの2乗(v2)」、縦軸に「木箱が滑った距離」をとって、3つの質量(1.0kg, 1.5kg, 2.0kg)のデータを色分けしてグラフ1をかいてみましょう。

② 次に、グラフ1からv^2=0.10[m^2/s^2]のときの滑った距離をそれぞれ読み取ります。そして、横軸を「質量(m)」、縦軸を「滑った距離(x)」として、グラフ2をかいてみましょう。

この実験からわかること:物理法則との対面

この実験でとても大切なポイントは、木箱が床を滑るときの「動摩擦力」が常に一定である、ということです。ブレーキを一定の力で踏み続けているような状態ですね。力が一定なので、木箱が滑った距離を測ることは、そのまま台車がした「仕事」の大きさを測っていることと同じになるのです。

さあ、描いた2つのグラフを見てみましょう。ここから、エネルギーの正体に迫る重要な法則が見えてきます。グラフ①からは、仕事(木箱の移動距離)は、台車の速さの「2乗」に比例することがわかります。速さが2倍になると、仕事量はなんと4倍になるのです!

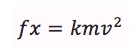

グラフ②からは、仕事は、台車の「質量」に比例することがわかります。重さが2倍になれば、仕事量も2倍になる、ということです。この2つの比例関係から、物体の運動エネルギー(E)は、質量(m)と速さの2乗(v^2)に関係していることが突き止められます。数式で表すと、次のような関係が見えてきます。

(E∝mv^2と読み、「運動エネルギーは質量と速さの2乗に比例する」という意味です)

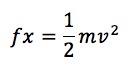

実は、物理学の世界では、この関係はさらに精密になり、最終的には次のような有名な公式になります。この「1/2」という定数(k)を求めるのは少し難しいのですが、エネルギーの本質は、今回の実験から十分に理解することができます。

運動エネルギー E=1/2mv^2

もっと身近に考えてみよう!物理が教える現実の世界

さて、この「E=1/2mv^2」という式は、私たちの生活にどんなメッセージを伝えてくれるのでしょうか。

例えば、自動車の運転です。時速40kmで走っている車と、時速80kmで走っている車を比べてみましょう。速さはたった2倍ですが、運動エネルギーは速さの「2乗」に比例するので、2*2=4倍、つまり4倍にもなります。これは、衝突したときの破壊力や、ブレーキをかけてから止まるまでの距離(制動距離)が、理論上4倍に伸びてしまうことを意味します。スピードの出し過ぎがいかに危険か、物理法則がはっきりと教えてくれているのです。

この考え方は、スポーツの世界でも大活躍します。野球のピッチャーが投げる剛速球や、テニスプレーヤーの強烈なサーブは、ボールの質量(m)だけでなく、腕の振りや体の使い方でボールの速さ(v)を極限まで高めることで、破壊力のあるボールを生み出しているのです。

さらには、宇宙に目を向けてみましょう。小さな隕石が地球に衝突するだけで巨大なクレーターができるのはなぜでしょうか。それは、隕石の質量(m)は小さくても、宇宙空間を飛ぶとてつもない速さ(v)によって、その2乗に比例した莫大な運動エネルギーを持っているからなのです。

このように、一つの物理法則を知るだけで、日常の安全からスポーツ、そして壮大な宇宙の謎まで、様々な物事の見え方が変わってきます。物理は、世界を解き明かすための「共通言語」なのですね。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!