深成岩と火山岩、どう違う?冷却のスピードが語る岩石のヒミツ

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

「この石、何に見えますか?」

そう質問した時、生徒たちはどんな答えを返してくれるでしょうか?「ただの石」かもしれませんし、「コンクリートみたい」という答えかもしれません。でも、一つ一つをよく見ると、色も、模様も、手触りも違います。

中学校の地学分野で扱う「火成岩」。生徒たちにとっては、教科書の写真でしか見たことがない、身近ではない存在かもしれません。しかし、この単元の面白さは、実はマグマの物語を想像することにあります。

マグマがどこで冷え固まったのか?ゆっくり冷えたのか、それとも急に冷えたのか?その冷却のスピードが、石の見た目や手触りを決定づけるのです。

今回は、そんな火成岩を「色」と「結晶の大きさ」という2つの視点で分類し、それぞれの岩石が持つ物語を生徒に伝えるためのヒントを考えてみました。

色で見てみよう!

火成岩を色で分けると、大きく3つのグループに分けられます。この色の違いは、マグマに含まれる成分の違いによるものです。

白色系

白っぽい火成岩は、ケイ酸塩鉱物を多く含んでおり、マグマの粘り気が強い(ドロドロしている)のが特徴です。

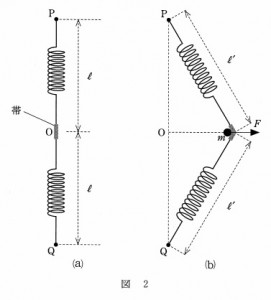

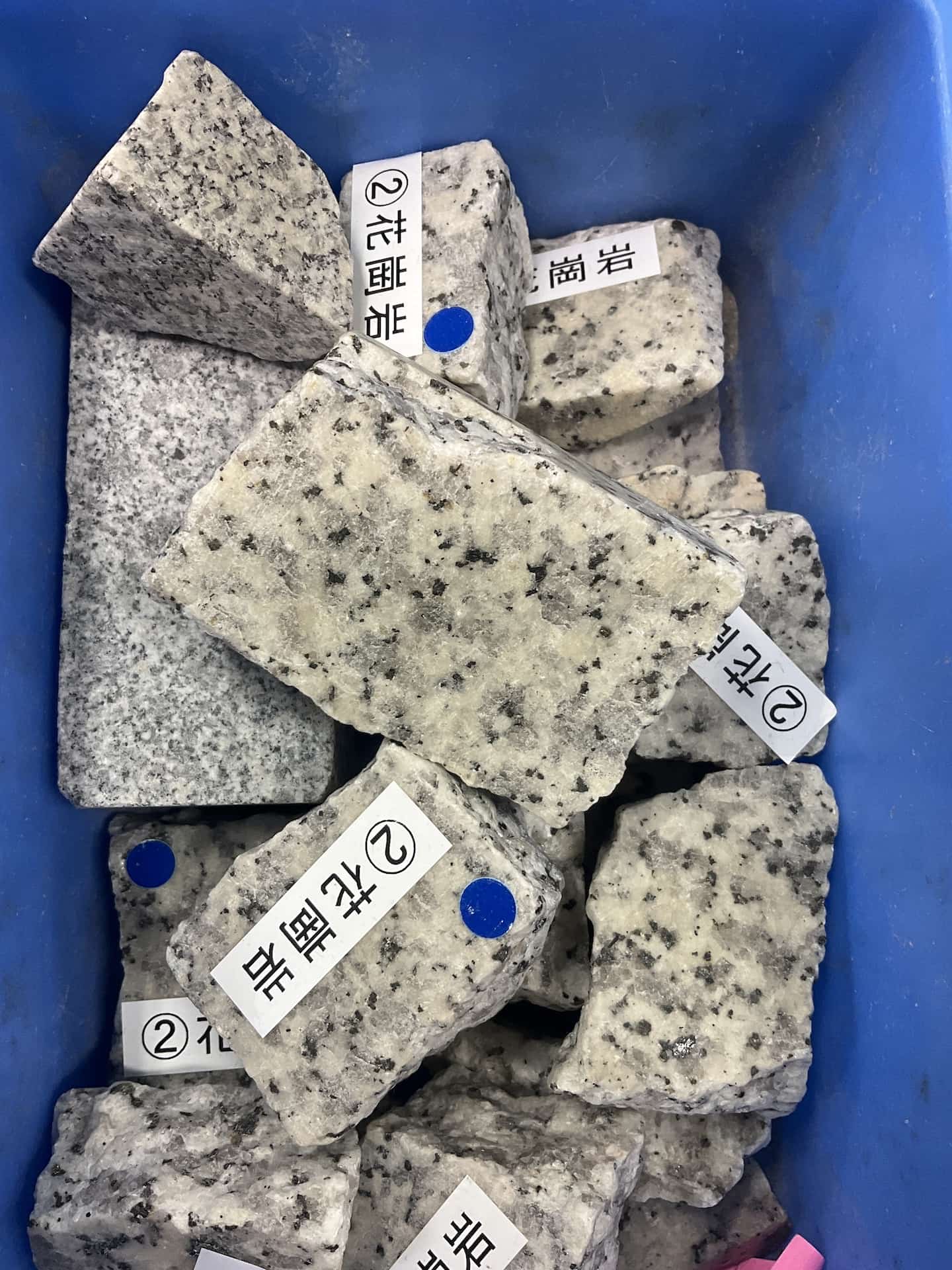

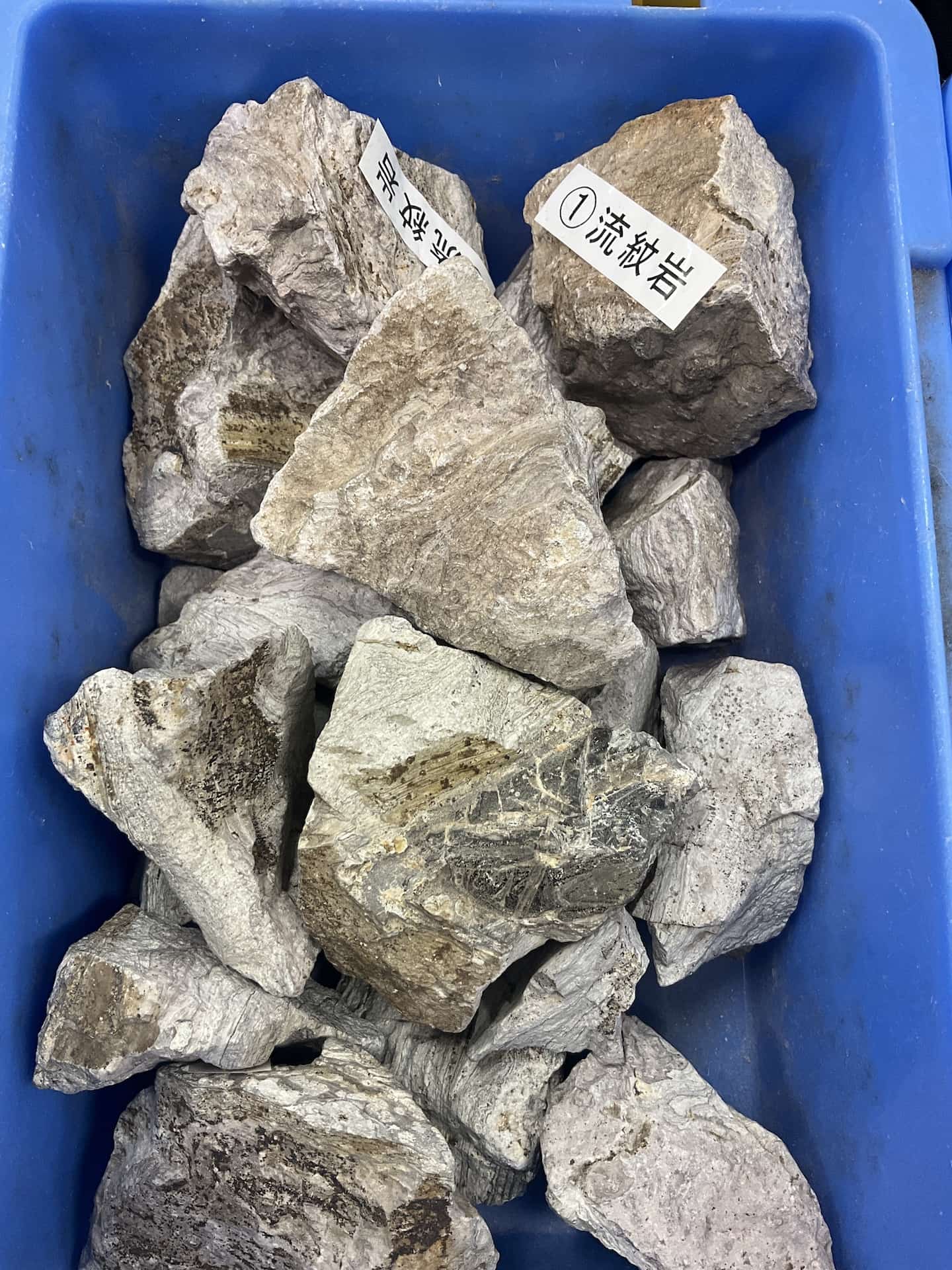

流紋岩(火山岩)

火山岩は、マグマが地表付近で急激に冷えてできた岩石です。教科書でよく見かける溶岩が固まったものです。

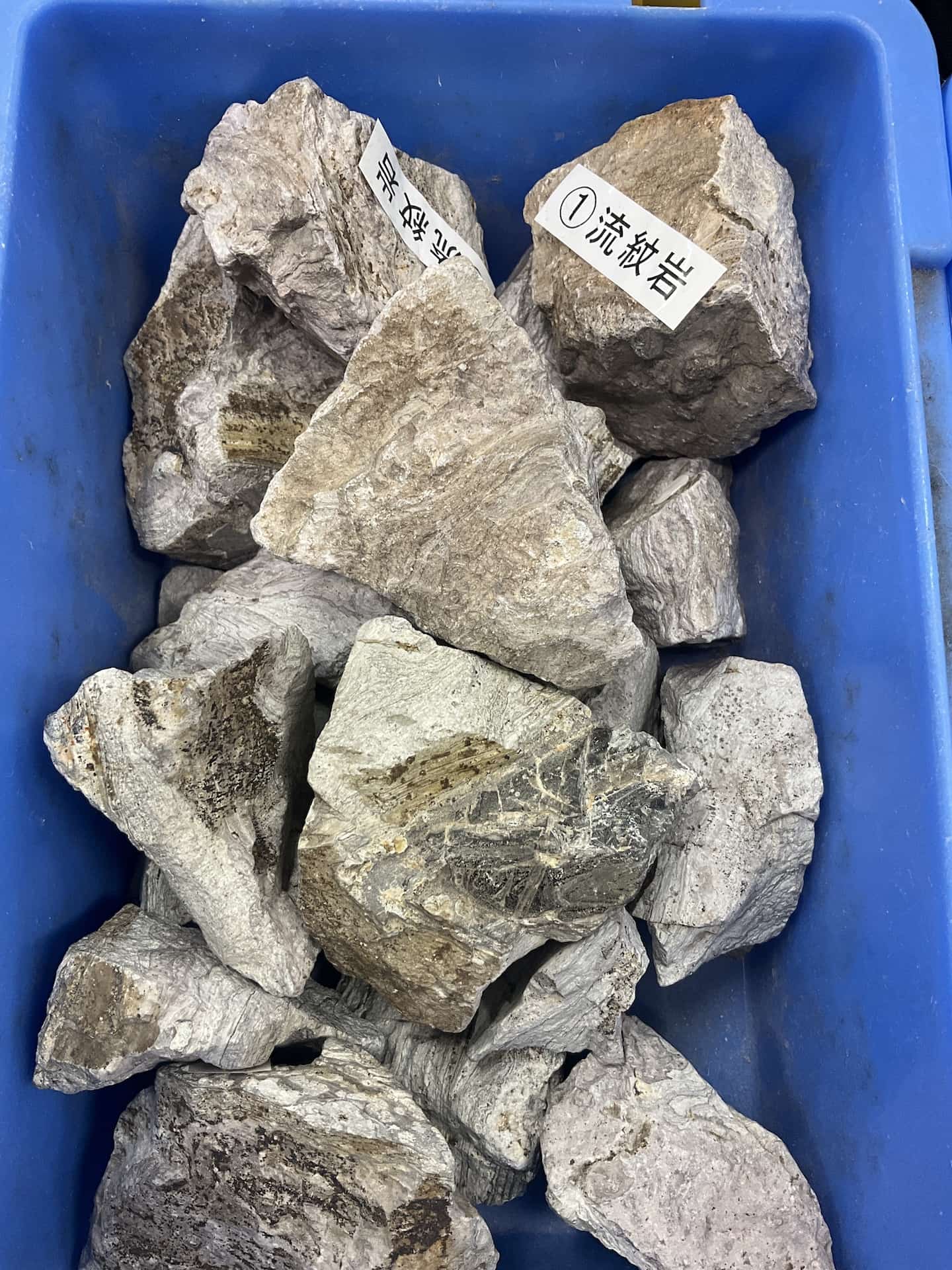

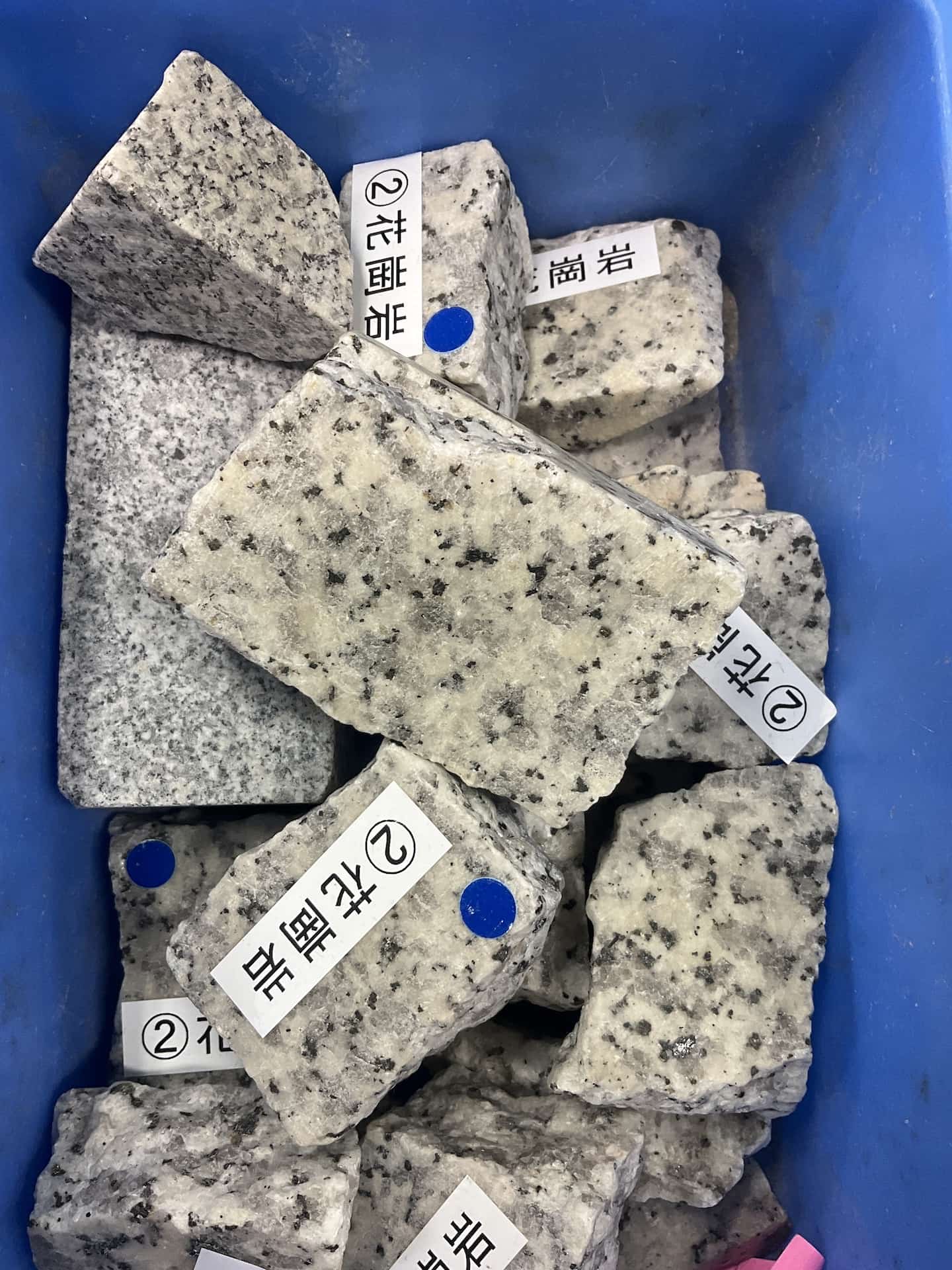

花崗岩(花コウ岩)(深成岩)

深成岩は、地下深くでゆっくりと冷えてできた岩石です。流紋岩と同じ成分ですが、冷え方が違うため、見た目も異なります。

国立科学博物館にあった展示物より 流紋岩は地表付近で、花崗岩は地下で。

グレー系

中間的な色合いの岩石です。

安山岩(火山岩)

閃緑岩(深成岩)

黒色系

黒っぽい火成岩は、鉄やマグネシウムを多く含んでおり、マグマの粘り気が弱い(サラサラしている)のが特徴です。

玄武岩(火山岩)

斑れい岩(斑糲岩)(深成岩)

結晶の大きさで見てみよう!

同じ色でも、岩石を拡大してみると、結晶の大きさが全く異なります。この違いこそが、「マグマが冷えた場所」の物語を教えてくれる鍵です。

結晶が大きいもの(深成岩)

深成岩は、地下深くで、周囲の圧力と熱でゆっくりと時間をかけて冷え固まったため、結晶が大きく成長する時間がありました。

花崗岩(深成岩)

閃緑岩(深成岩)

斑れい岩(深成岩)

これらの岩石は、**「地下で長い眠りから目覚めた」**ような、堂々とした姿をしていますね。

結晶が小さいもの(火山岩)

一方、火山岩は、マグマが地表に出て、冷たい空気や水に触れて急激に冷え固まったため、結晶が成長する時間がほとんどありませんでした。

流紋岩(火山岩)

安山岩(火山岩)

玄武岩(火山岩)

これらはまるで、**「急に冷やされた」**ように、結晶が小さく、均一な粒になっているのが分かります。

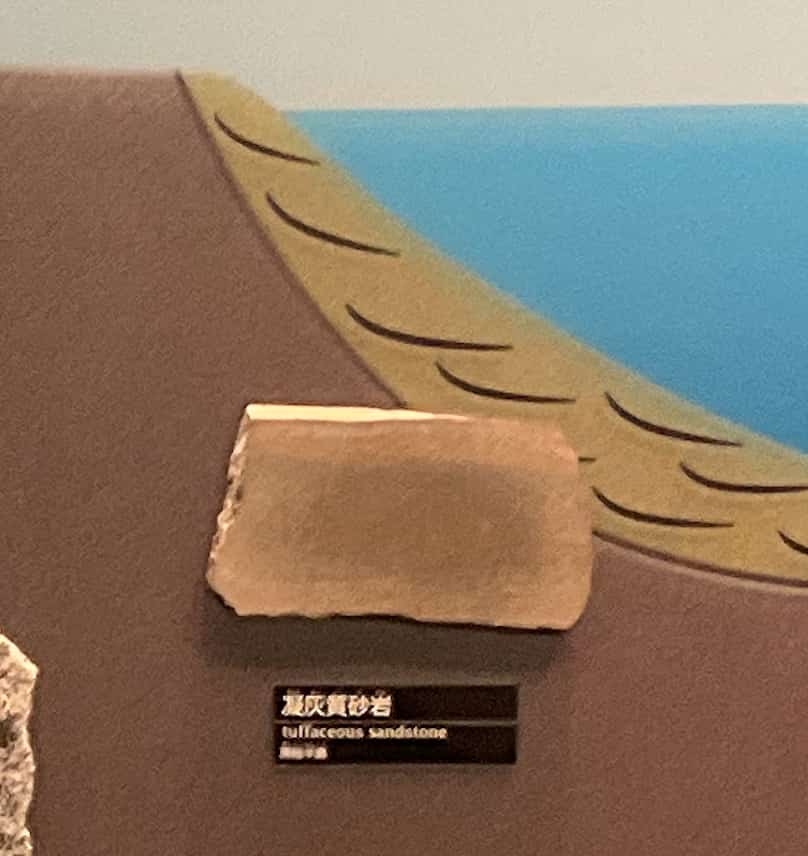

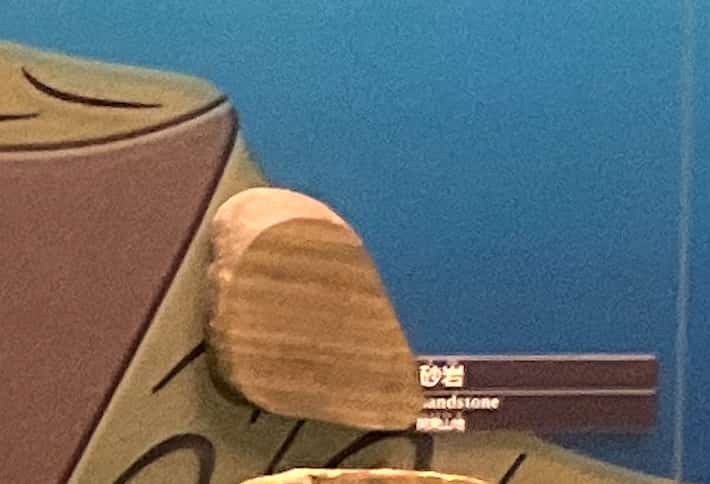

その他

これらの火成岩以外にも、生徒の興味を引くような様々な岩石があります。

砂岩

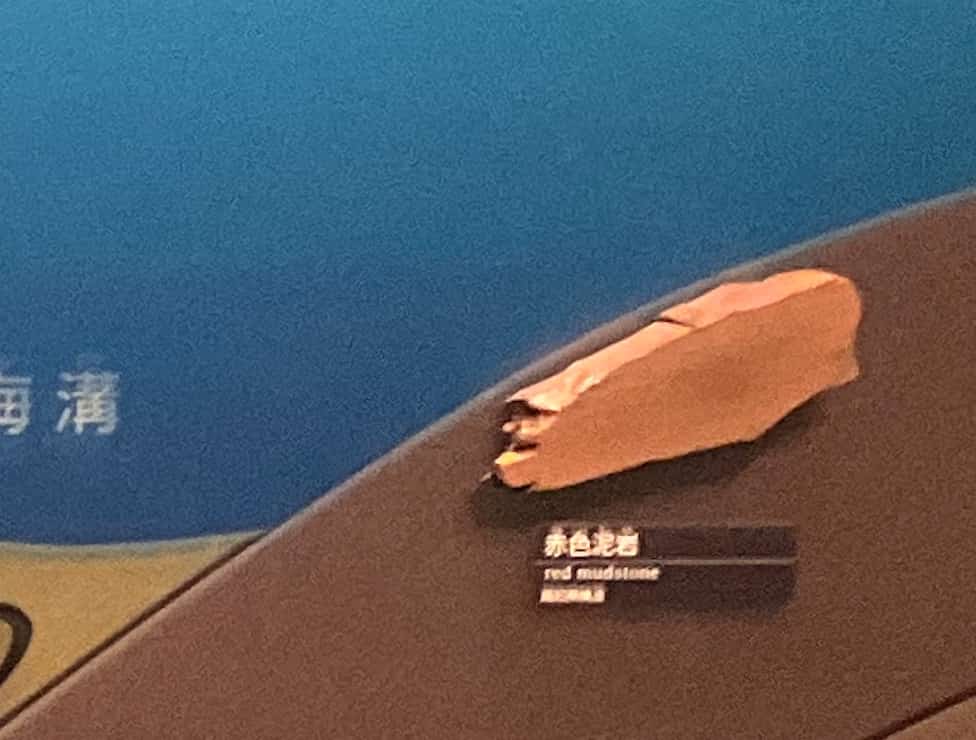

泥岩

チャート

これらの岩石を手に取りながら、「これはどうやってできたと思う?」と問いかけることで、生徒の思考力を引き出すことができます。

火成岩の分類は、単なる暗記ではありません。マグマの性質、冷える速さ、冷える場所という、3つの要素が複雑に絡み合って生まれた、地球の壮大なストーリーなのです。

ぜひ、このブログ記事を参考に、生徒に「石の物語」を語りかけてみてください。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!