道端の石は地球からの手紙だった!?色と粒の大きさで解き明かす「火成岩」のミステリー

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

道端に転がっている、ありふれた石ころ。もし、その一つひとつが、はるか昔の地球の内部から届いた「タイムカプセル」だとしたら、ワクワクしませんか?「この石、何に見える?」そう問いかけると、子どもたちは「ただの石」と答えるかもしれません。しかし、その色、模様、手触りには、地球の奥深くで繰り広げられた、マグマの壮大な物語が刻まれているのです。

今回は、中学校の地学で学ぶ「火成岩」をテーマに、単なる暗記で終わらせないためのヒントをお届けします。「色」と「結晶の大きさ」という2つの手がかりを頼りに、石に秘められた物語を読み解く探偵になってみましょう!

手がかり①「色」でわかるマグか?

まず最初のヒントは「色」です。火成岩の色は、もとになったマグマの性質、いわば「性格」を教えてくれます。

白色系(ドロドロな性格のマグマ)

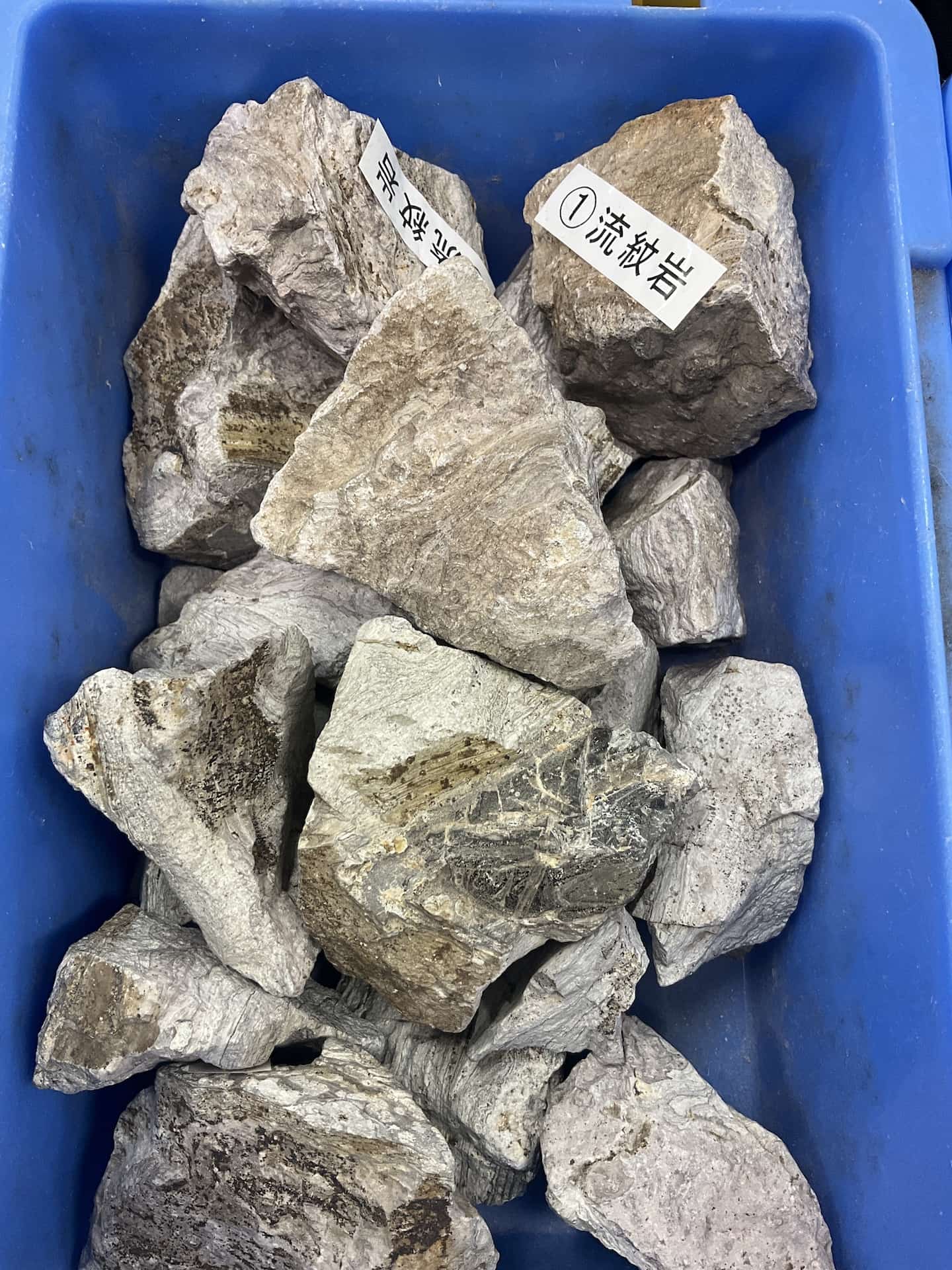

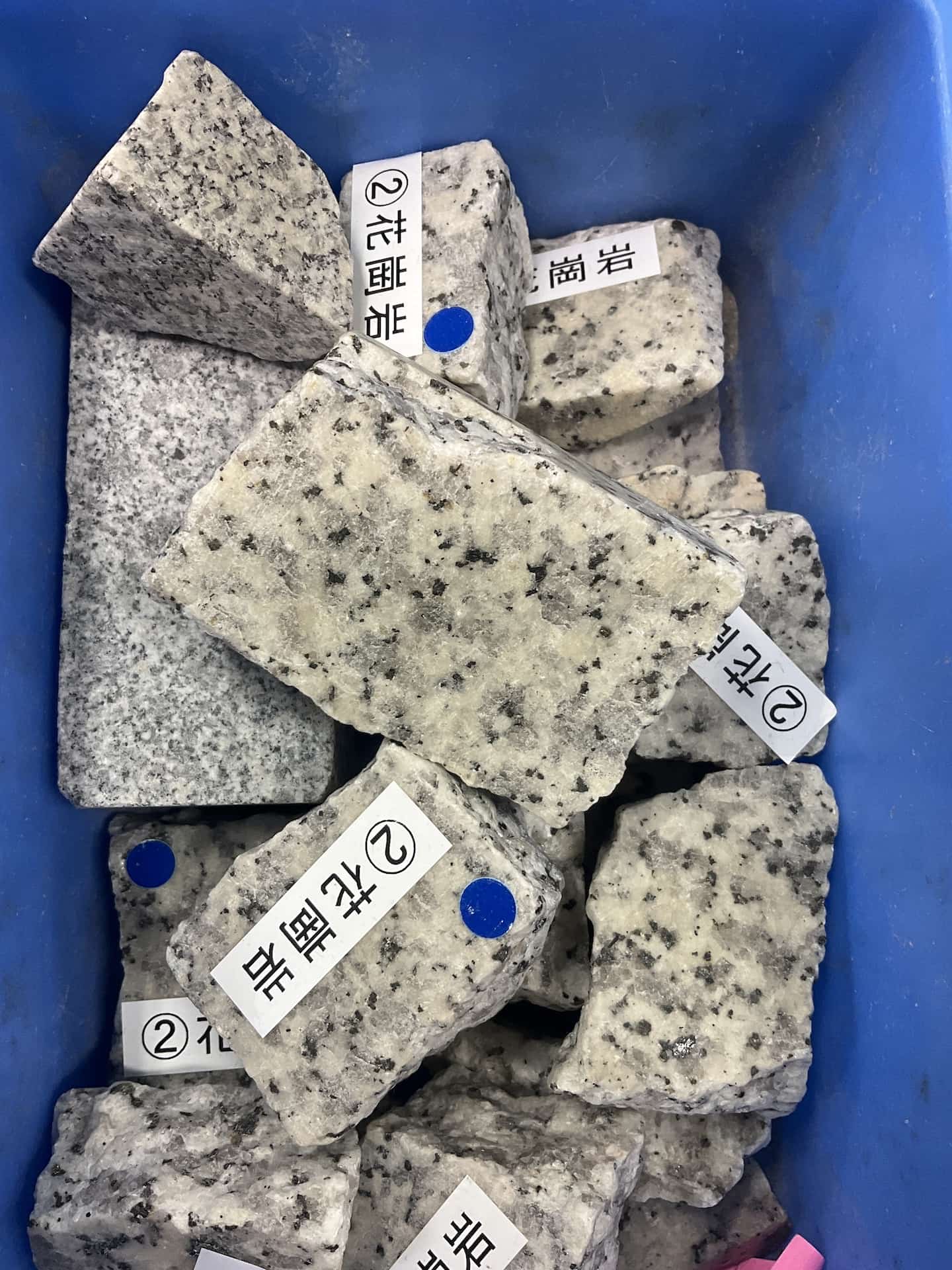

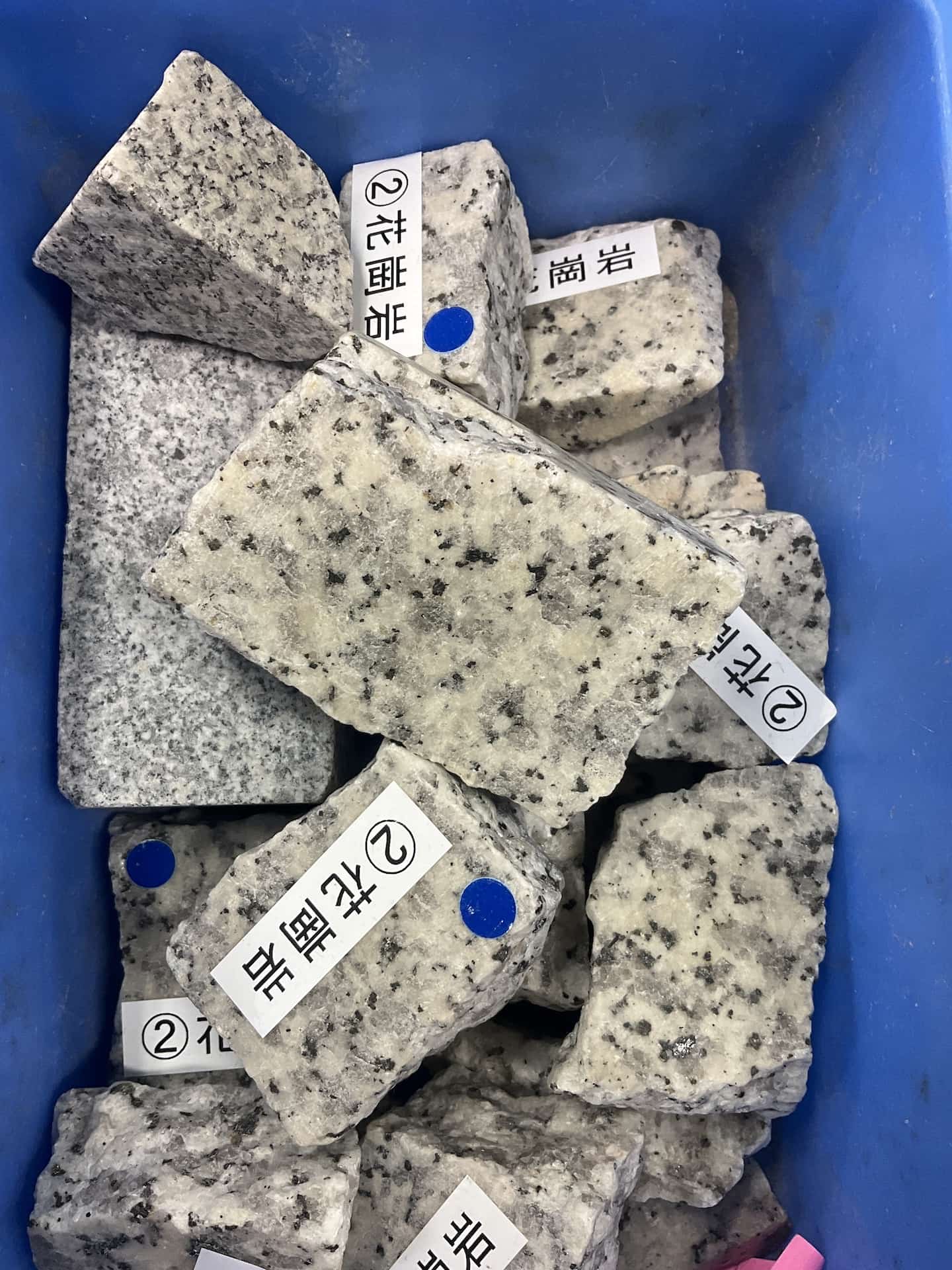

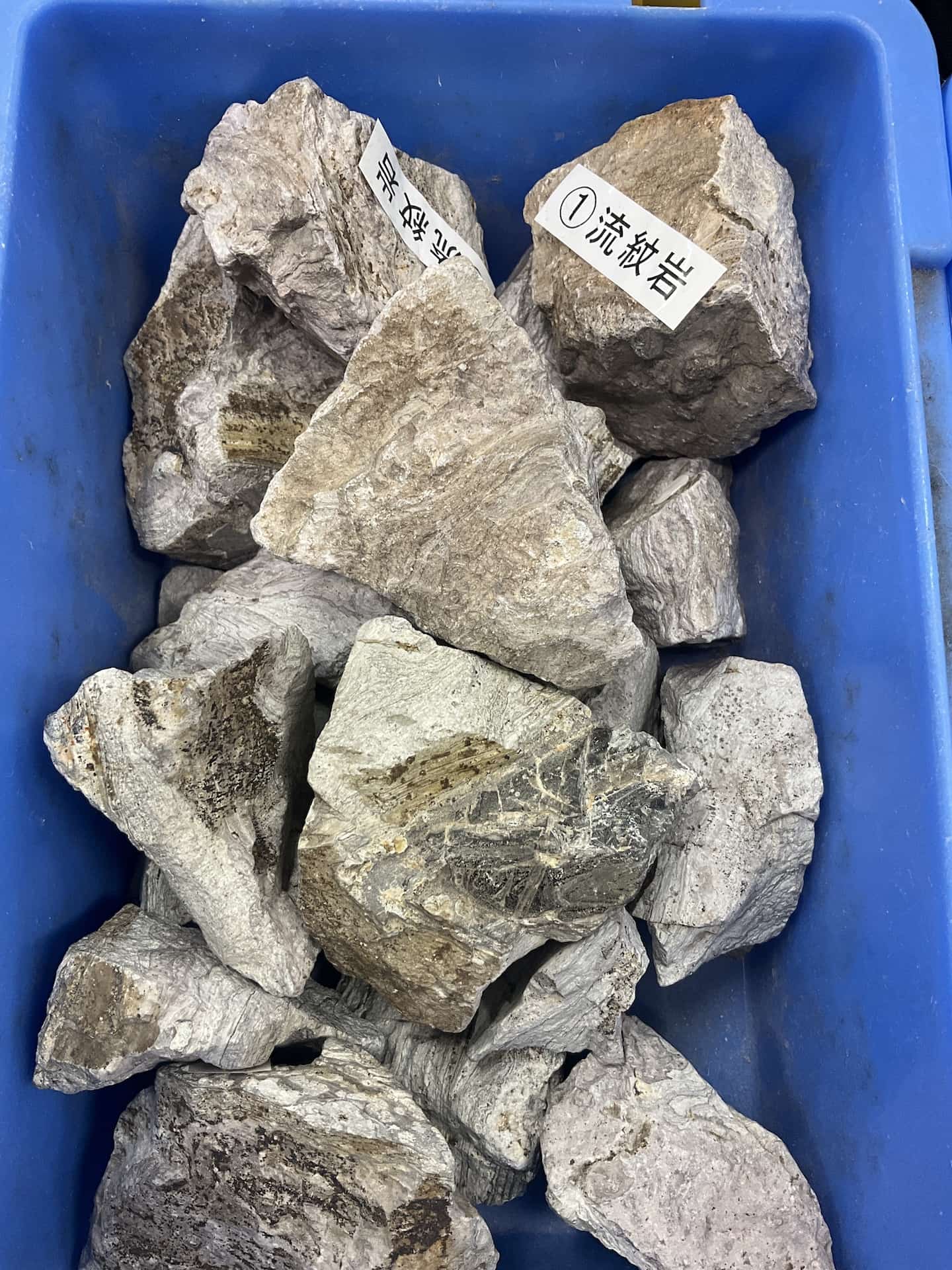

白っぽい石は、「ケイ酸塩鉱物」を多く含み、粘り気が強いドロドロのマグマから生まれます。このタイプの代表選手がこちら。

- 流紋岩(火山岩)

- 花崗岩(花コウ岩)(深成岩)

この二つ、実は成分がほぼ同じ兄弟のような石。それなのに、見た目が全く違うのはなぜでしょう?その謎は、次の手がかりで明らかになります。

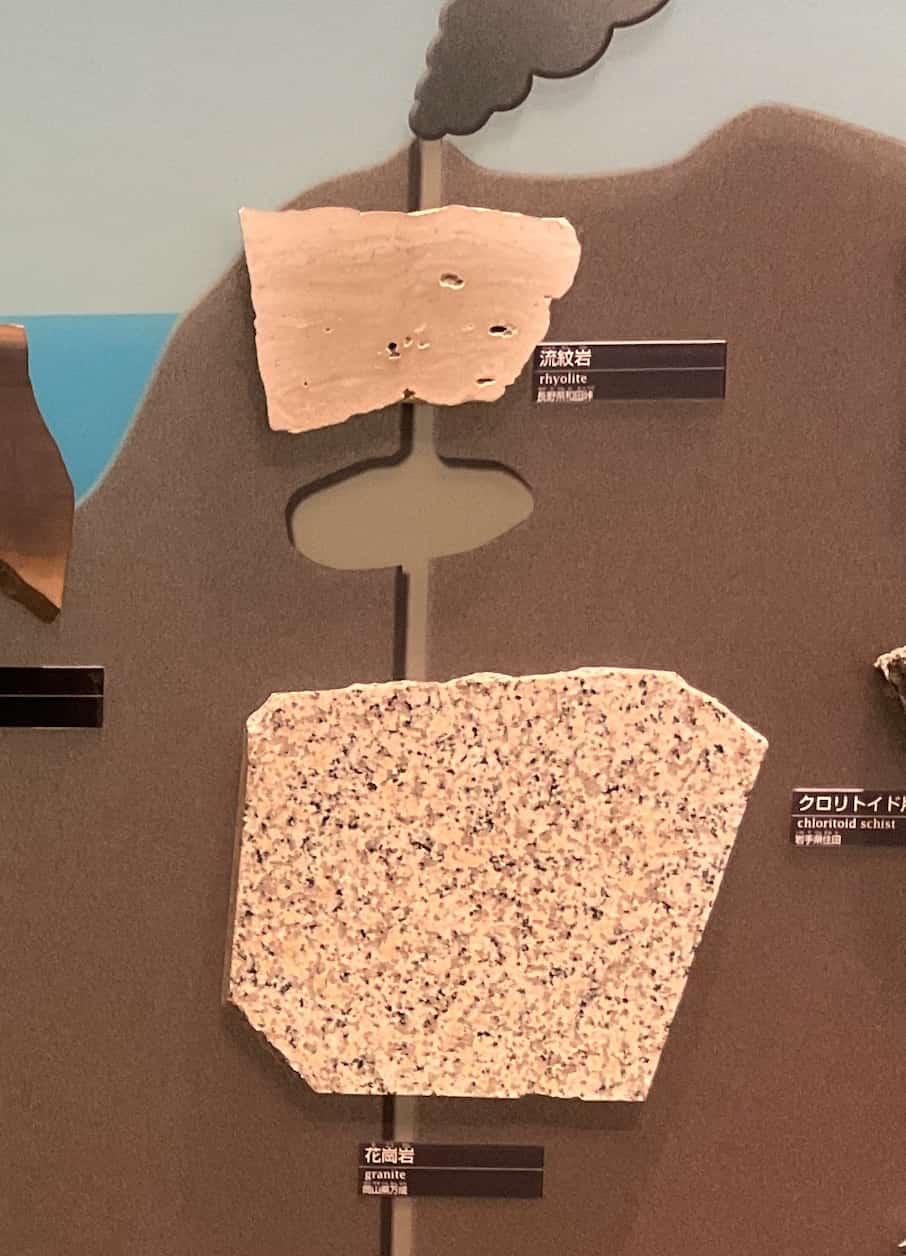

国立科学博物館の展示より。生まれた場所が違うと、見た目もこんなに変わります。

そう、流紋岩は地上付近、花崗岩は深い場所でできた空なんですね。

黒色系(サラサラな性格のマグマ)

黒っぽい石は、「鉄」や「マグネシウム」を多く含み、粘り気が弱いサラサラのマグマから生まれます。ハワイの火山から流れ出る溶岩をイメージすると分かりやすいですね。

- 玄武岩(火山岩)

- 斑れい岩(斑糲岩)(深成岩)

グレー系(中間的な性格のマグマ)

白と黒の中間、グレー系の石もあります。日本の火山に多いのがこのタイプです。

- 安山岩(火山岩)

- 閃緑岩(深成岩)

手がかり②「結晶の大きさ」が語るマグマの“育ち方”

同じ色のグループでも、石をよーく観察すると、キラキラした粒(結晶)の大きさが全く違います。この違いこそ、マグマがどこで、どのように冷やされたか、つまり「石の育ち方」を教えてくれる最大のヒントなのです。

結晶が大きい【深成岩】― 地下でのんびり育った石の物語

花崗岩や閃緑岩、斑れい岩のように結晶がはっきりと見える石を「深成岩」と呼びます。

彼らは、地下深くのあたたかい場所で、何万年、何十万年という長い時間をかけてゆっくりと冷え固まりました。まるで、あたたかいお布団の中でぬくぬくと育つように、結晶が大きく成長する時間がたっぷりあったのです。その堂々とした姿は、まさに「地下で長い眠りから目覚めた」王者の風格ですね。

結晶が小さい【火山岩】― 地表で急に冷やされた石の物語

一方、流紋岩や安山岩、玄武岩のように、粒がほとんど見えない石を「火山岩」と呼びます。

彼らは、火山噴火によってマグマが地表に飛び出し、冷たい空気や水に触れて一瞬で固まってしまいました。あまりに急激に冷やされたため、結晶が大きく育つ時間がまったくなかったのです。せっかちなマグマから生まれた、ちょっぴり慌てん坊な石たちと言えるかもしれません。

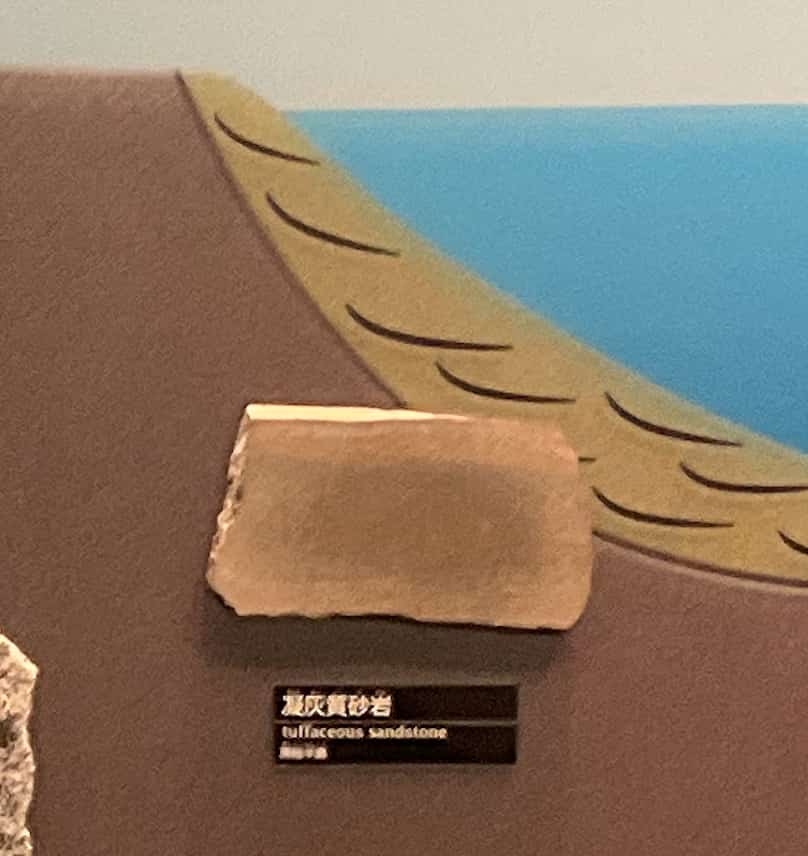

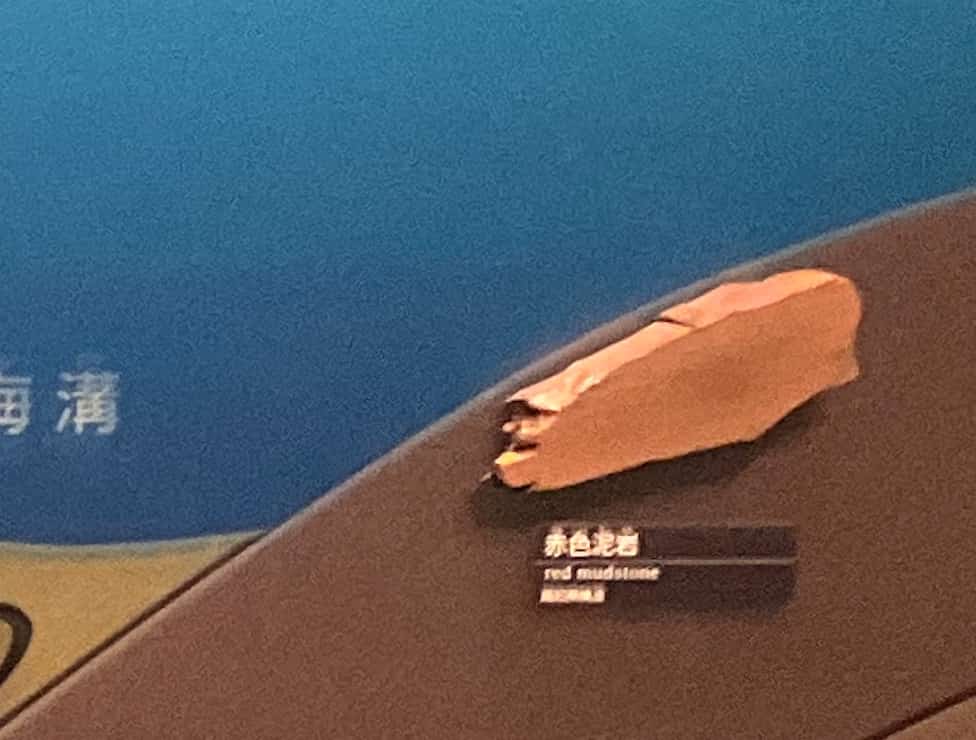

物語は火成岩だけじゃない!石たちの多様な世界

石の世界は奥深く、火成岩のほかにも様々な物語を持つ石たちがいます。

- 砂岩: 砂が固まってできた石

- 泥岩: 泥が固まってできた石

- チャート: とても硬い、生き物の死骸からできた石

これらの石を手に取り、「これはどんな場所で、どうやってできたと思う?」と問いかけることで、子どもたちの想像力と探究心はさらに広がっていくでしょう。火成岩の分類は、単なる言葉の暗記ではありません。石ころ一つを手に取り、その色と結晶の大きさから、地球内部のダイナミックな活動に思いを馳せる、壮大な物語の解読作業なのです。ぜひ、この探偵ごっこを通じて、石の物語を語りかけてみてください。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

体中に梱包材をはりつけてみよう!

体中に梱包材をはりつけてみよう!

テレビ番組等・科学監修等のお知らせ

- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師等・ショー・その他お知らせ

- 2/20(金)「生徒の進学希望実現支援事業」研究授業@福井県立若狭高等学校 講師

- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定

- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads

Explore

- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。

- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。

- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。

- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。

- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。

- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。

- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。