「創る」から始まる理科の学び!生徒が本気で挑む「科学グッズ開発」ゼミ

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

「先生、どうしてこの実験器具はこんな形をしているんですか?」

もし生徒からそう聞かれたら、あなたならどう答えますか? ビーカーに注ぎ口がある理由、三脚が三本足である理由。教科書に載っている実験器具は、すべて先人たちが何百、何千回という失敗を重ねた末にたどり着いた、「知恵と工夫の結晶」です。

学校の授業では、すでに完成された実験セットを使い、知識を効率よく伝えることに注力しがちです。しかし、もし生徒たちがその完成品を「使う」側から「創る」側に回ったら、一体どんな化学反応が起きるでしょうか。

今回は、私が担当する「科学グッズ開発ゼミ」の実践事例をご紹介します。これは単なる工作ではありません。既存の教材を「エンジニア」の視点で分解・分析し、その本質を問い直し、新たなアイデアを形にするプロジェクトです。

「既製品に疑問を持つ」ことから始まるこの活動。半年間で生徒たちの探究心と創造性がどのように花開いたのか、その驚くべき成長の記録と、理科教育の新たな可能性をお伝えします。

「科学グッズ開発ゼミ」授業の概要

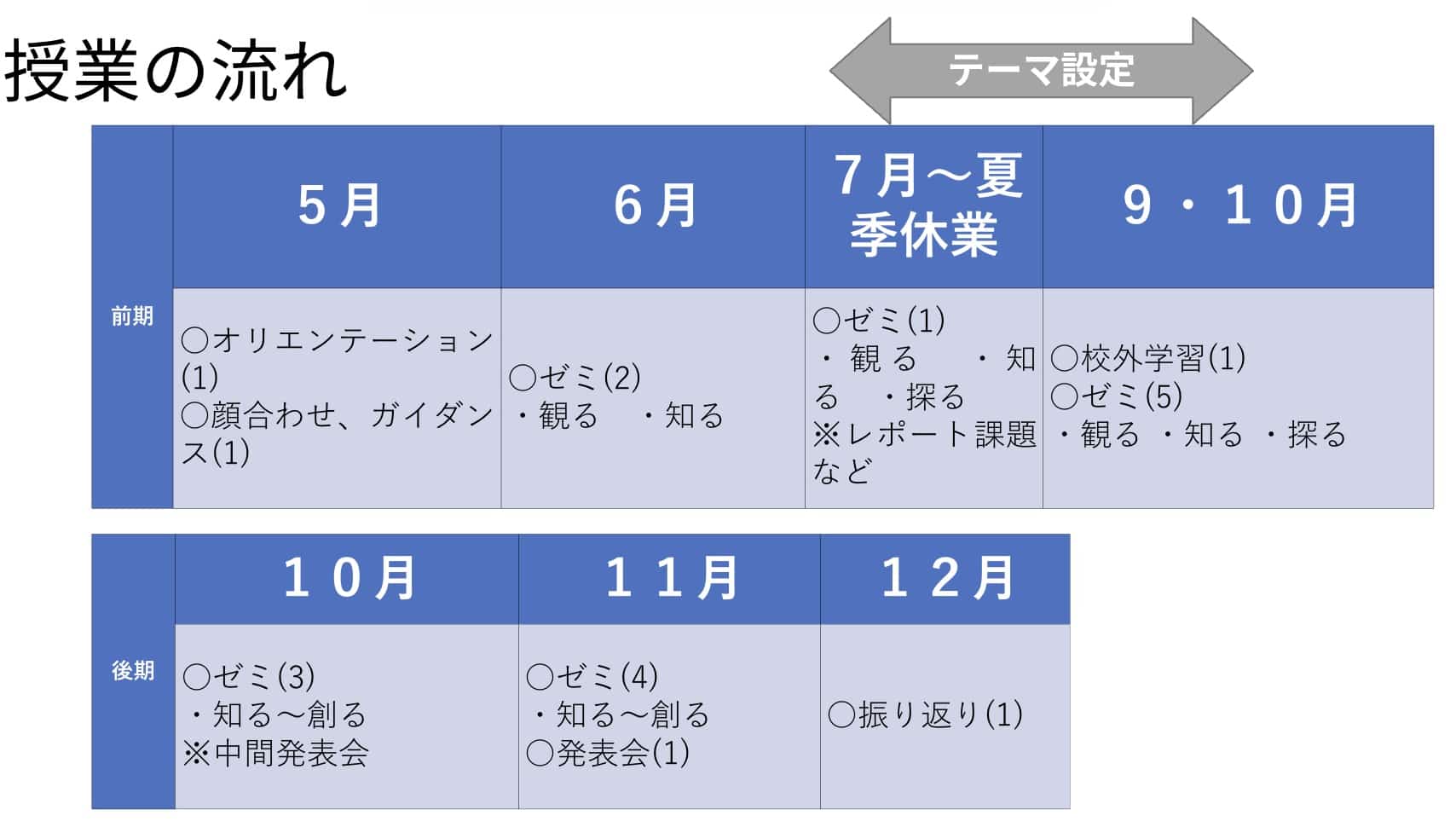

千葉大学教育学部附属中学校では、総合的な学習の時間(半年間)を「探究の時間」に充てています。生徒はお風呂ゼミ、福祉ゼミなど多様なテーマから選択しますが、私が担当するのはもちろん、「科学グッズ開発ゼミ」です。

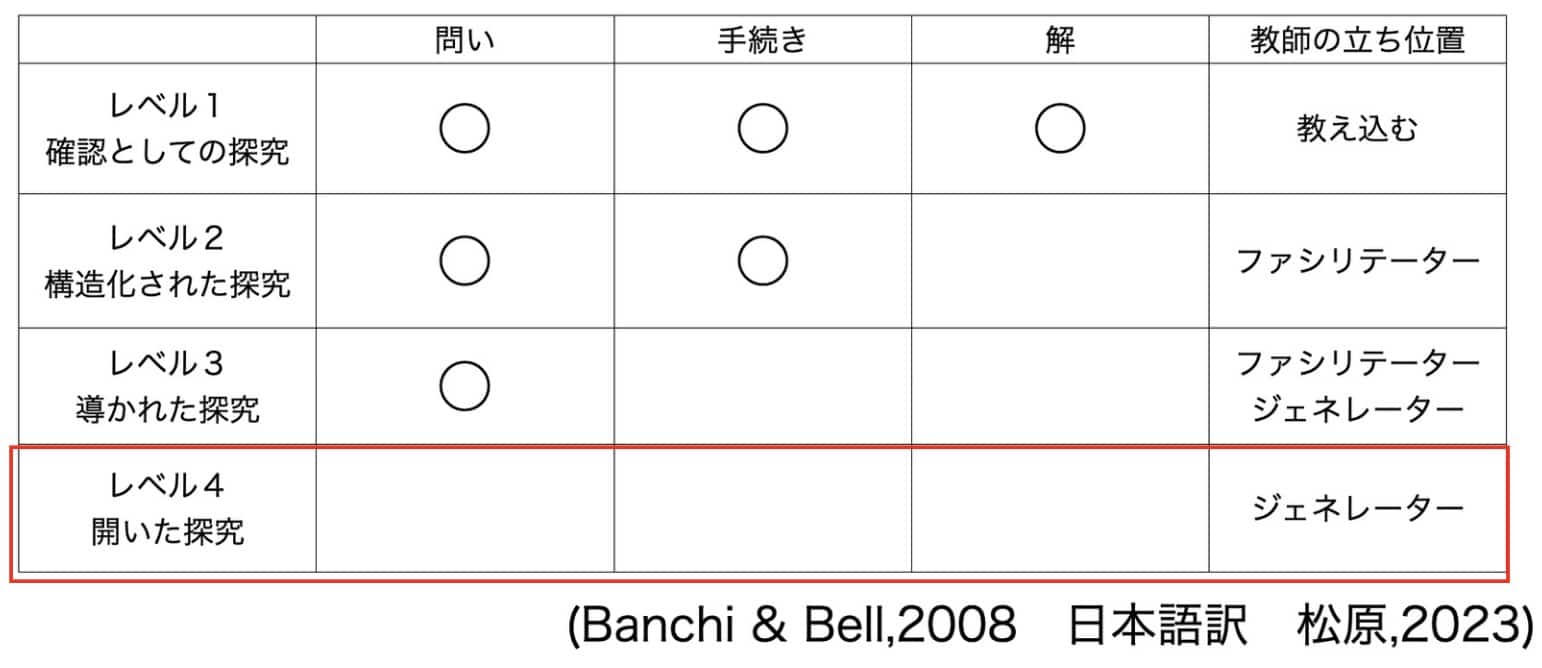

私自身、教材会社ナリカさんと協力して教材を実用化した経験がありますが、今回はそのバトンを生徒に渡しました。参加したのは中学1〜3年生の有志たち。全19回のプログラムで目指すのは、探究レベル4にあたる「問いから解までを自分たちで導き出す」という高度な挑戦です。

目的:「全国で使われる教材を開発すること」 スローガン:教科書に載る!世界を変える!

狙い: 「教材を作る」→ 理科の学習内容を主体的に深く学び、知識を再構成する(教えることは学ぶこと)。 「手を動かす」→ 机上の空論ではなく、試行錯誤の中で課題解決能力を養う。

授業のステップ:開発者への変身プロセス

- テーマ設定と視点探求(第1回〜第6回):夏休み前

- 「何を作るか」を決めるのが最初の壁です。ここでは、普段何気なく使っている実験器具を「開発者の目」で観察するトレーニングを行いました。「なぜこの留め具はこの位置なのか?」と疑うことこそ、科学における「観察」の第一歩です。

- 大学の先生の講義や、実際に現場で活躍する株式会社ナリカの開発担当の方を招き、プロの流儀を学びました。

- 「何を作るか」を決めるのが最初の壁です。ここでは、普段何気なく使っている実験器具を「開発者の目」で観察するトレーニングを行いました。「なぜこの留め具はこの位置なのか?」と疑うことこそ、科学における「観察」の第一歩です。

- プロトタイプ作成と試行錯誤(第7回〜第17回):夏休み明け

- 活動内容: ここからは実践です。班ごとにアイデアを形にしていきます。頭では完璧な設計図でも、実際に作ると動かない、壊れる、結果が出ない。この「失敗」こそが最大の学びです。エンジニアリング・デザイン・プロセスの繰り返しにより、思考が磨かれていきます。

- 発表とフィードバック(第18回、第19回):探究発表会と振り返り

- 活動内容: 開発した教材をプレゼンし、厳しいフィードバックを受けます。独りよがりな作品になっていないか? 他者からの視点を取り入れ、最終的には教材の魅力を伝える動画制作まで行いました。

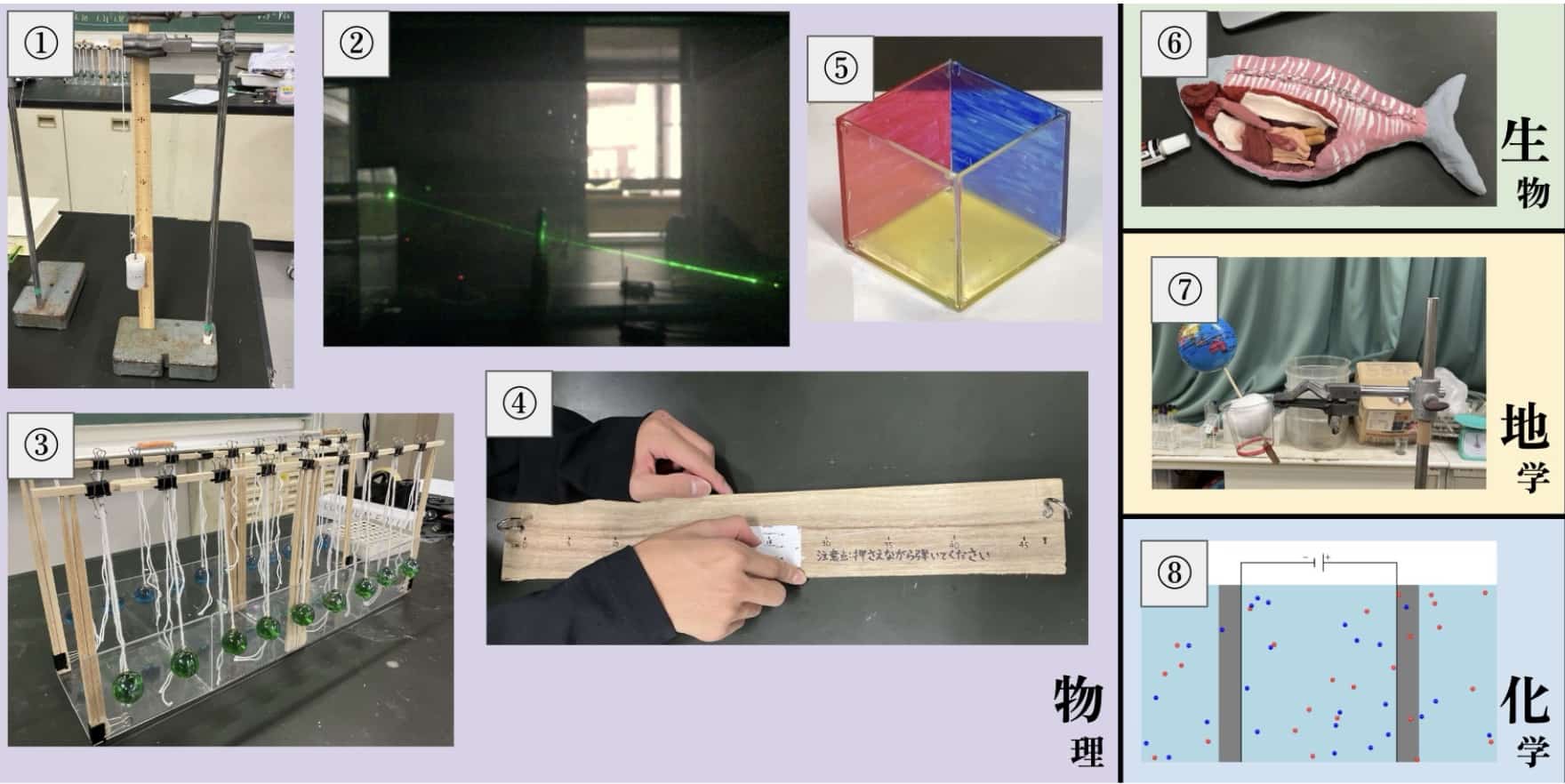

理科の知識が「本物」になる瞬間:生徒作品紹介

生徒たちが開発した教材は、単なる模型を超え、科学の本質を突いた素晴らしいものばかりでした。

2024年度の主な作品 ① 位置エネルギー測定器 ② 光線丸見えレンズ実験装置 ③ 音の振動実験器 ④ 新しいモノコード ⑤ CMYキューブ ⑥ アジの模型 ⑦ 地軸の傾きと光のあたり方モデル ⑧ 粒子モデル(デジタル教材)

ここから、科学的な視点で特に興味深いものをピックアップして解説します。

- 生物:アジの内臓模型から学ぶ「情報の構造化」 「見えないものを、見えるようにする」のが科学の役割の一つです。アジの内臓模型を作ったグループは、実物を解剖し、各臓器の重さを測り、その比率を模型に反映させました。ここで素晴らしかったのは、単なるリアルな模写ではなく、「機能」と「配置」を整理してデフォルメした点です。複雑な情報を他者が理解しやすいように整理するこのプロセスは、生物の体の巧みなシステムを深く理解することにつながりました。

- 物理:CMYウォーターキューブから学ぶ「混色の本質」 光の三原色はRGB(赤・緑・青)ですが、色の三原色はCMY(シアン・マゼンタ・イエロー)です。このグループは、「なぜプリンターのインクはCMYなのか?」という疑問からスタート。RGBは混ぜると明るくなる「加法混色」ですが、インクは混ぜると暗くなる「減法混色」です。色水作りを通して、光の吸収と反射という物理現象を、感覚的かつ理論的に深く理解しました。

2025年度の新作:さらに深まる探究心

翌年も、ユニークな視点の作品が次々と生まれました。

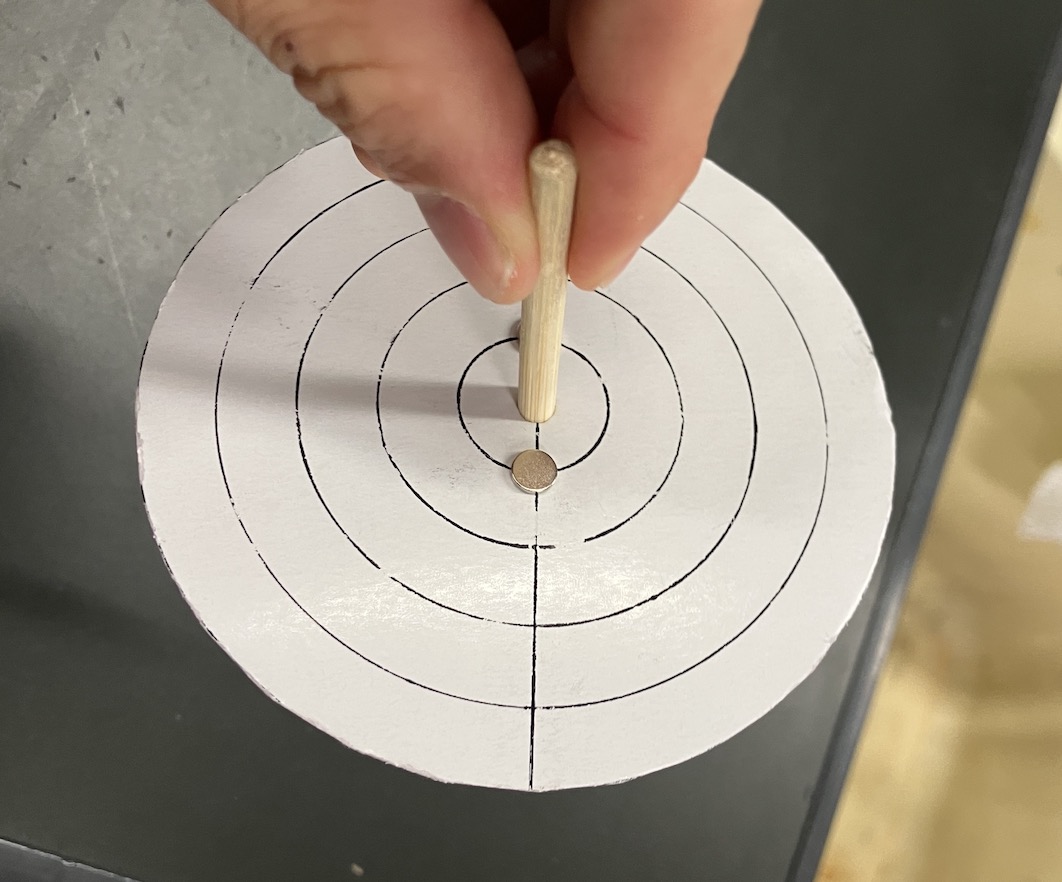

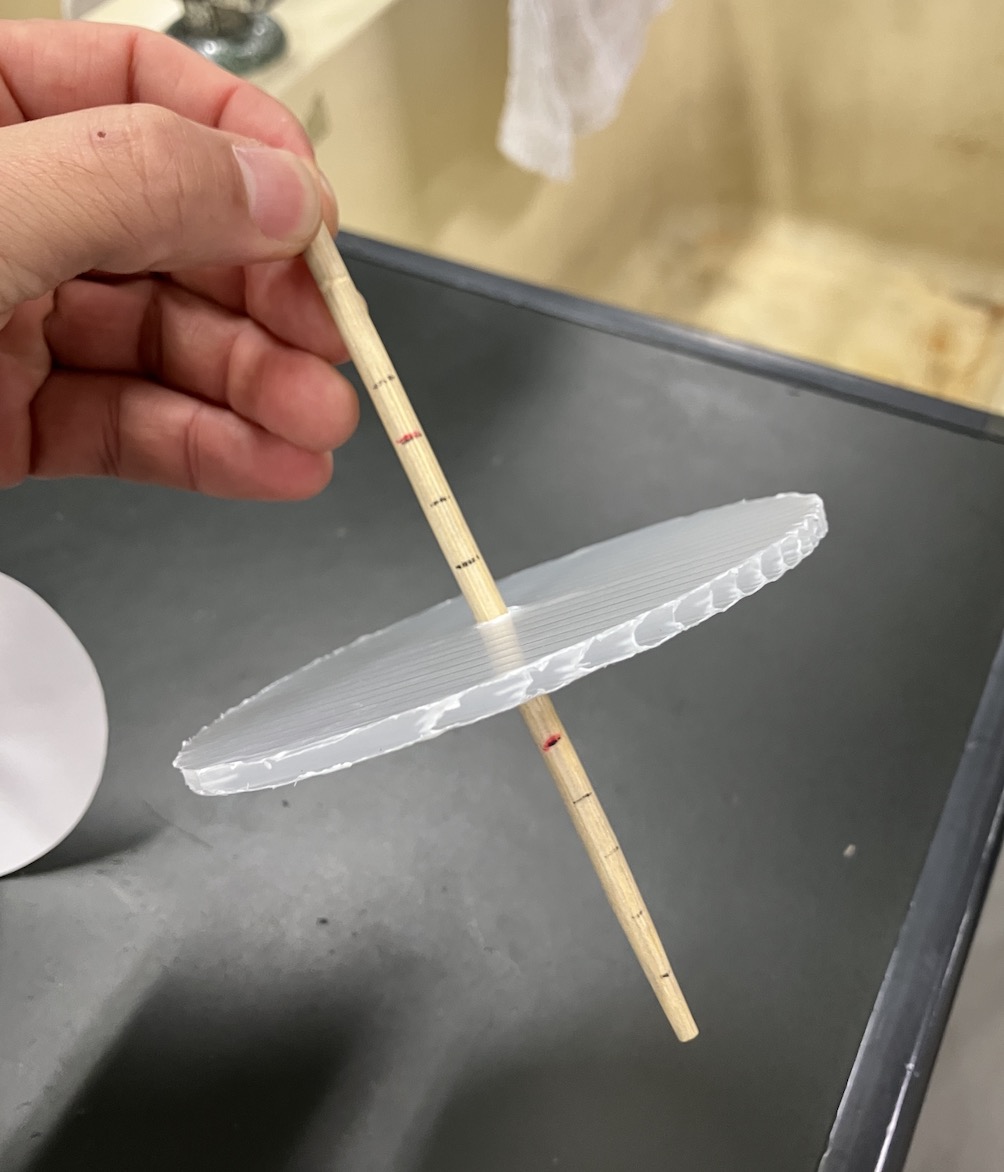

・回転運動と慣性モーメントを体験!?重心トリックを使った「トリこまくん」

フィギュアスケートの選手が回転するとき、腕を縮めると回転が速くなりますよね。あれは「慣性モーメント」が変化するからです。 この作品は、磁石を使ってこまの重心や質量分布を変えることで、回転の様子がどう変わるかを実験できる教材です。「回る」という単純な動作の中に隠された物理法則を、遊びながら体感できます。

磁石を使って重心を変えることができるアイデア

また円盤の高さを調整することもできます。

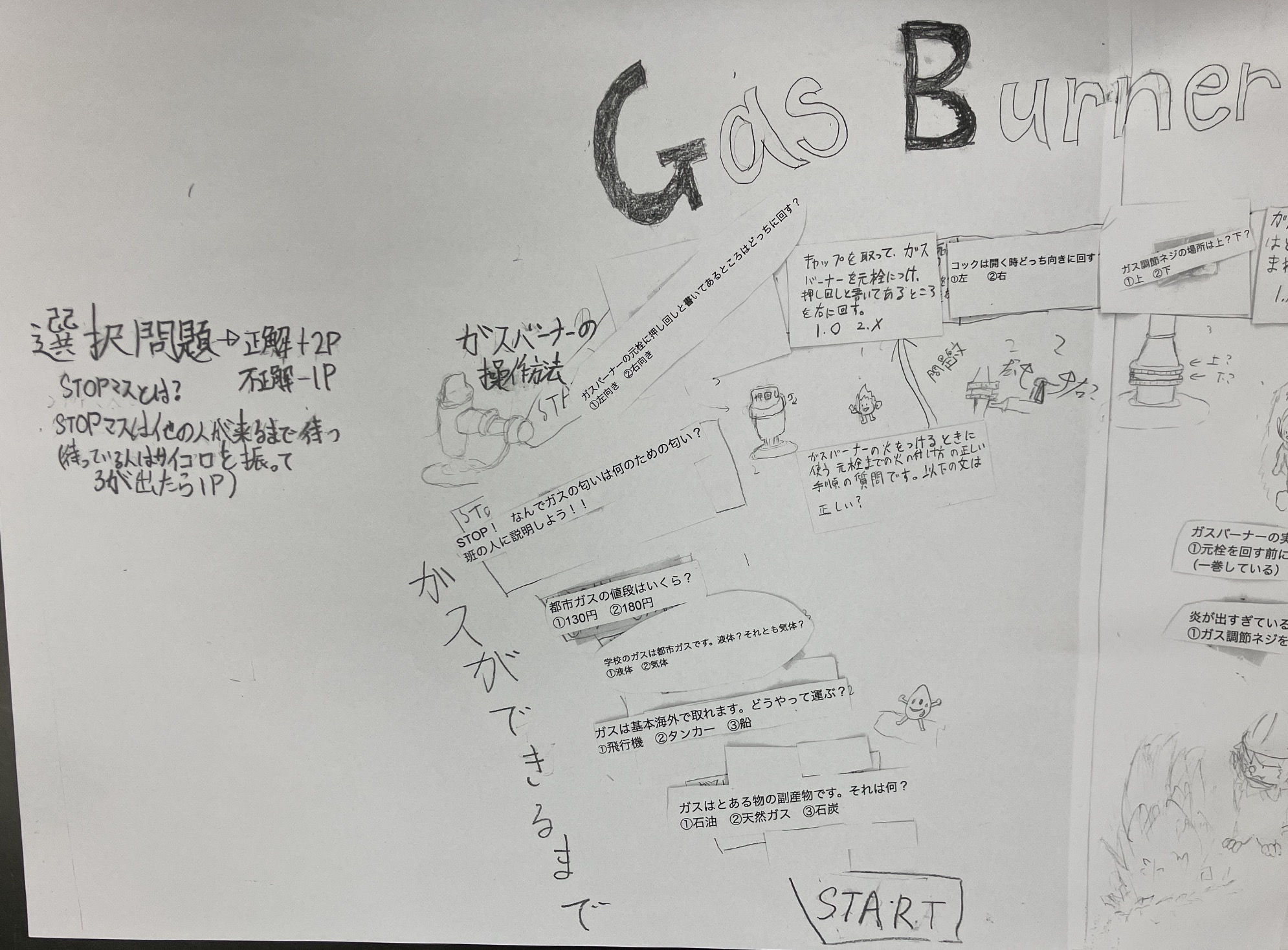

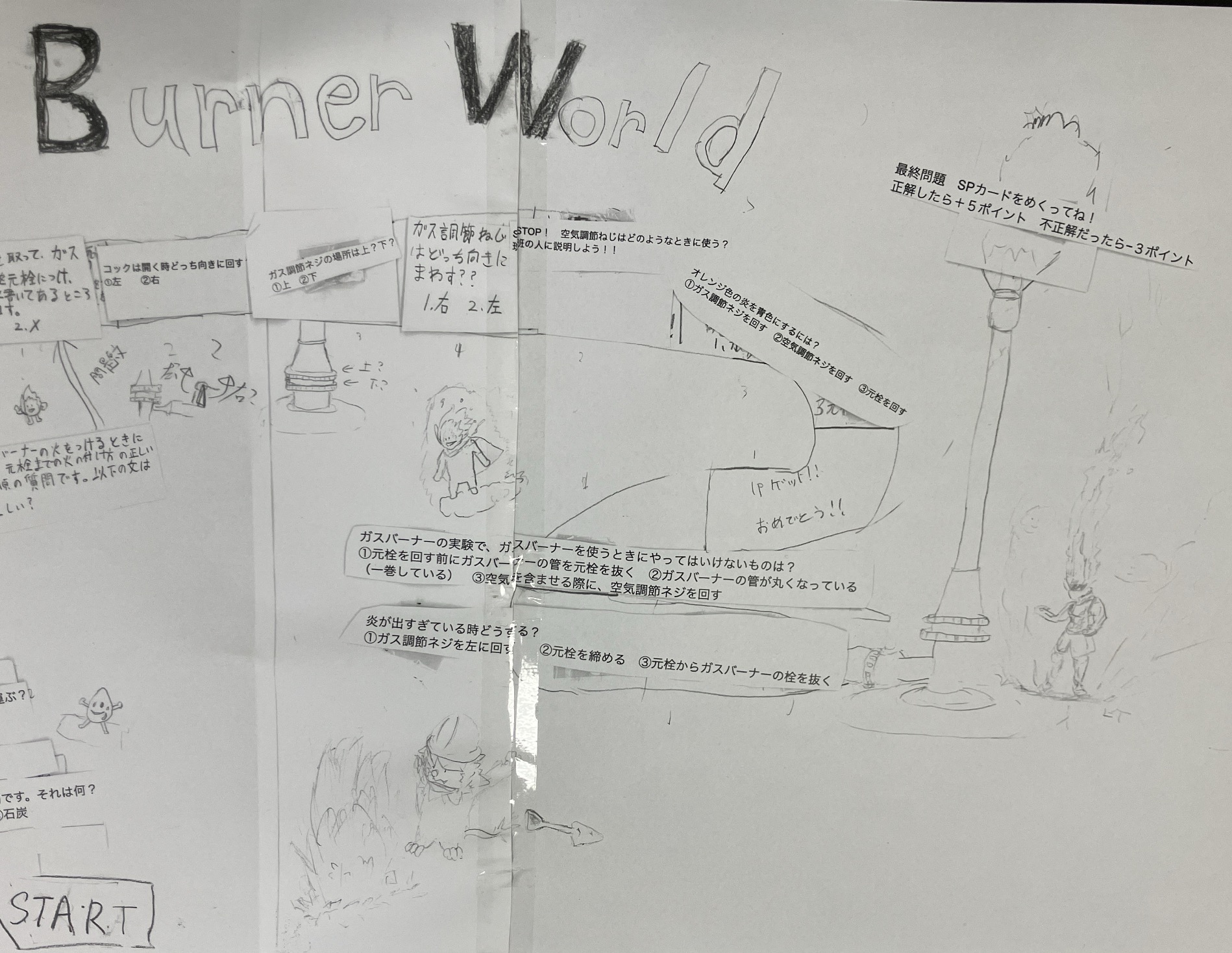

・ガスくんと楽しく学習しよう!ガスバーナーすごろく「Gas Burner World(GBW)」

実験の基本中の基本、ガスバーナー。しかし、操作に恐怖心を持つ生徒も少なくありません。 そこで、着火から消火までの手順をすごろく化しました。「ガスができるまで」の過程もクイズに盛り込まれており、エネルギー資源への理解も深まる「ゲーミフィケーション」教材です。

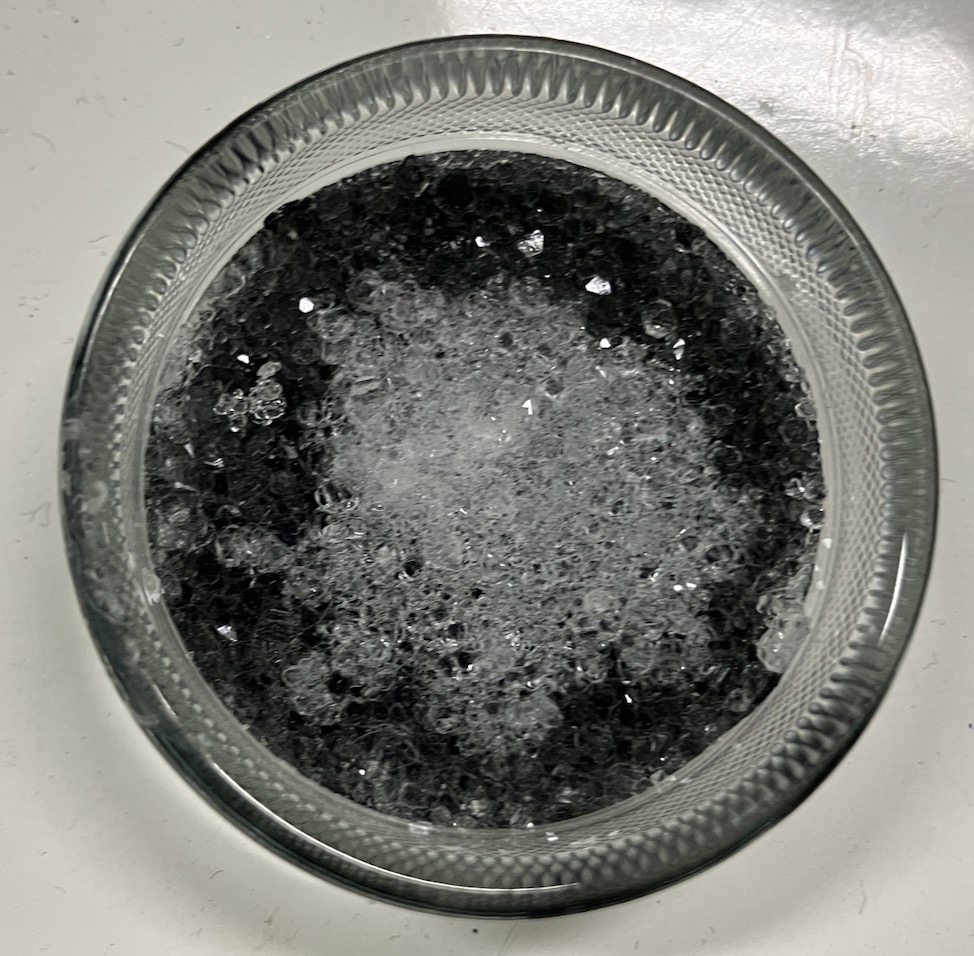

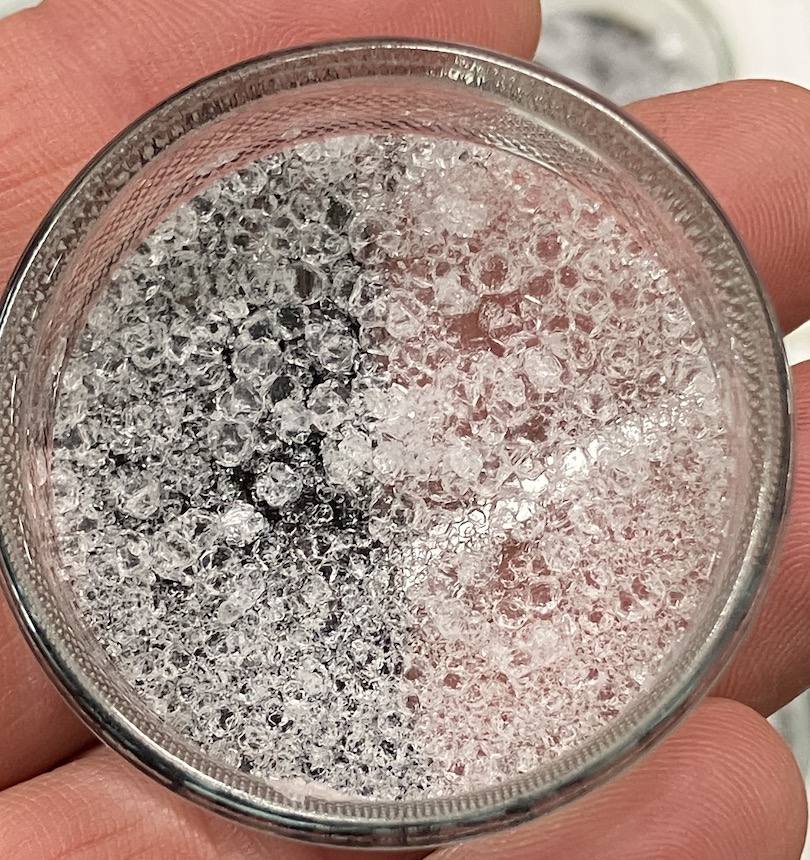

・結晶を簡単作成キット !〜等粒状と斑状、目で比べる結晶実験〜

これは地学の「火成岩」の学習に直結する素晴らしいアイデアです。 マグマが地下深くでゆっくり冷えると大きな結晶(等粒状組織)になり、地表近くで急に冷えると小さな結晶(斑状組織)になります。このキットは、冷却速度をコントロールすることで、結晶の成長における「時間の役割」を再現できます。 容器の背景を黒くすることで観察しやすくする工夫は、まさに「見やすさは優しさ」というユニバーサルデザインの視点です。

ゆっくり冷やしたもの(プラスチックダンボールを使用)

急激に冷やしたもの(パットに氷)

黒く塗ることで見やすくなる(半分クロ・半分透明)

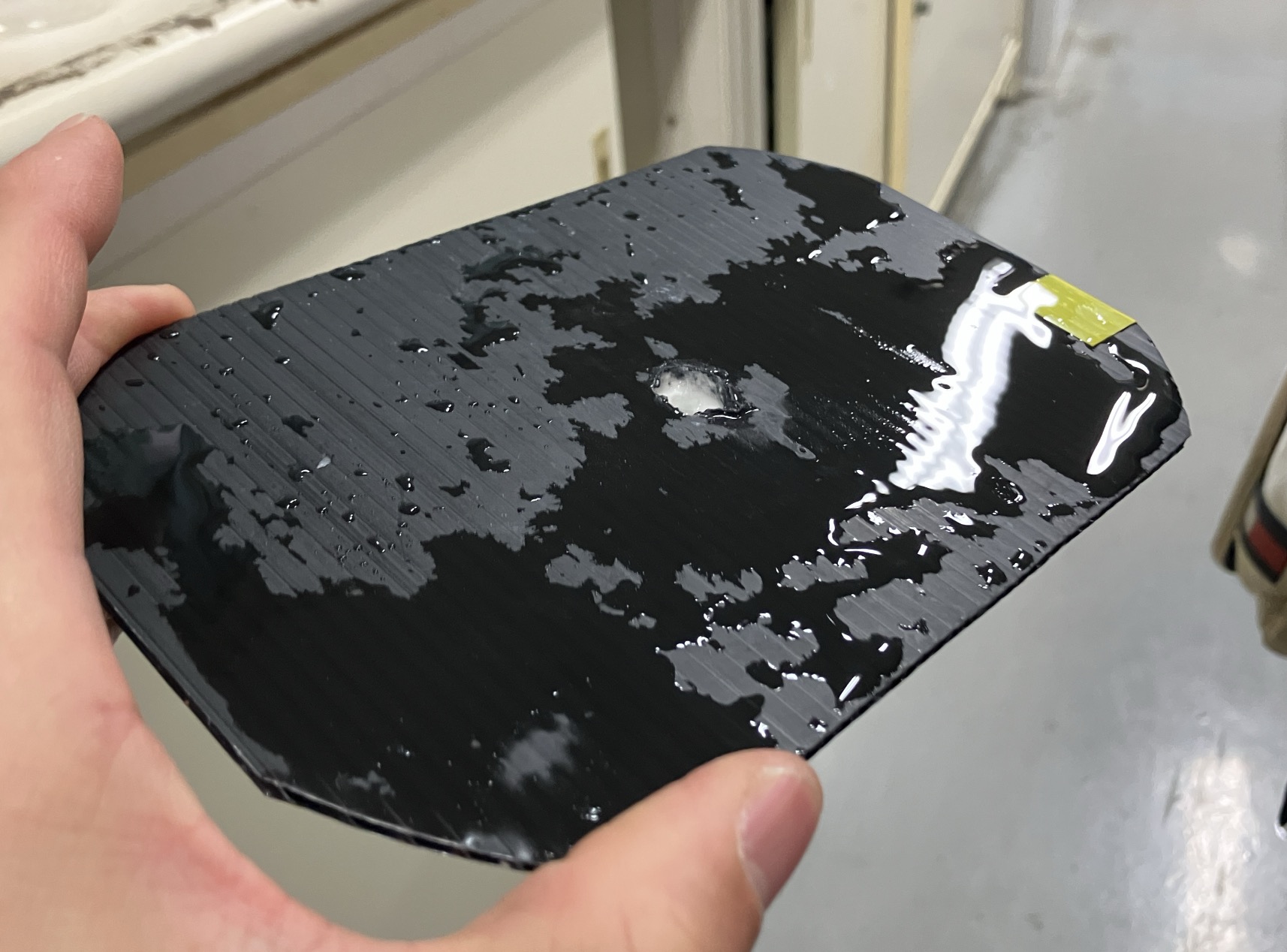

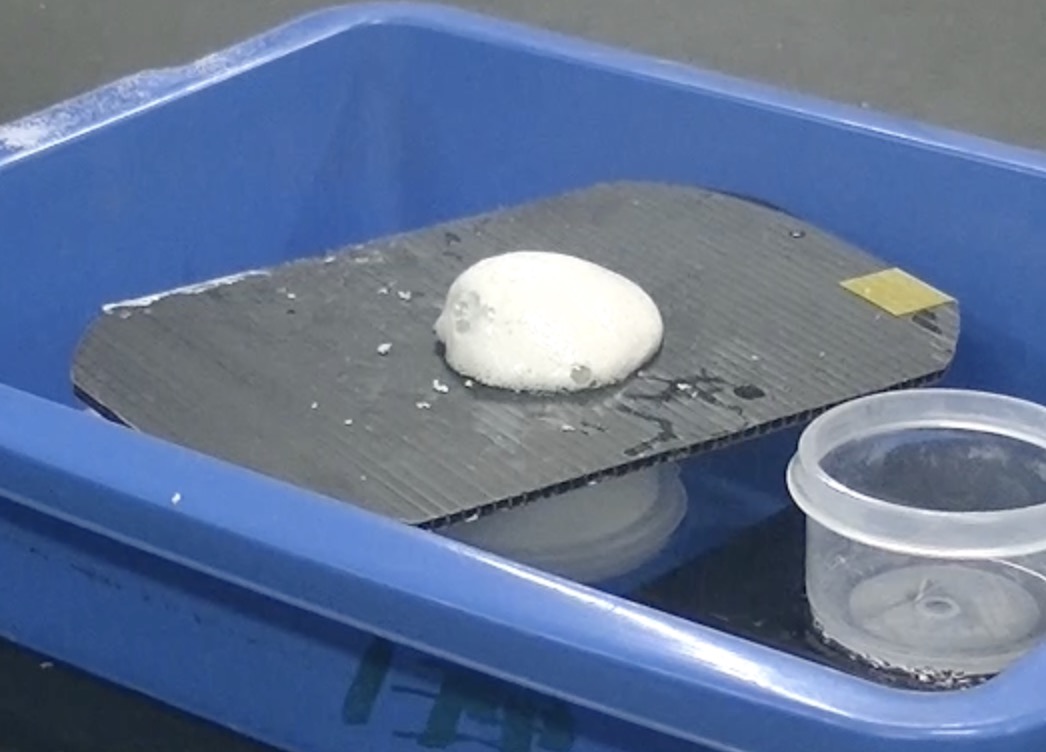

・火山の形実験セット「マグマスター」

火山の形(縦状、釣鐘状など)は、マグマの「粘り気(粘性)」で決まります。 洗濯糊(粘り気担当)と水、そして発泡のための重曹とクエン酸などの反応を使い、ガスの圧力で噴火する様子を再現しました。先生が授業ですぐに使えるよう、指導書まで完備されている点がプロ顔負けです。

実際に噴火している時の実験の様子

・物質の合成をパズルで辿る「有機化学ロードマップ」

目に見えない分子結合の手(価標)をパズルにしました。

本体のパズル部分。

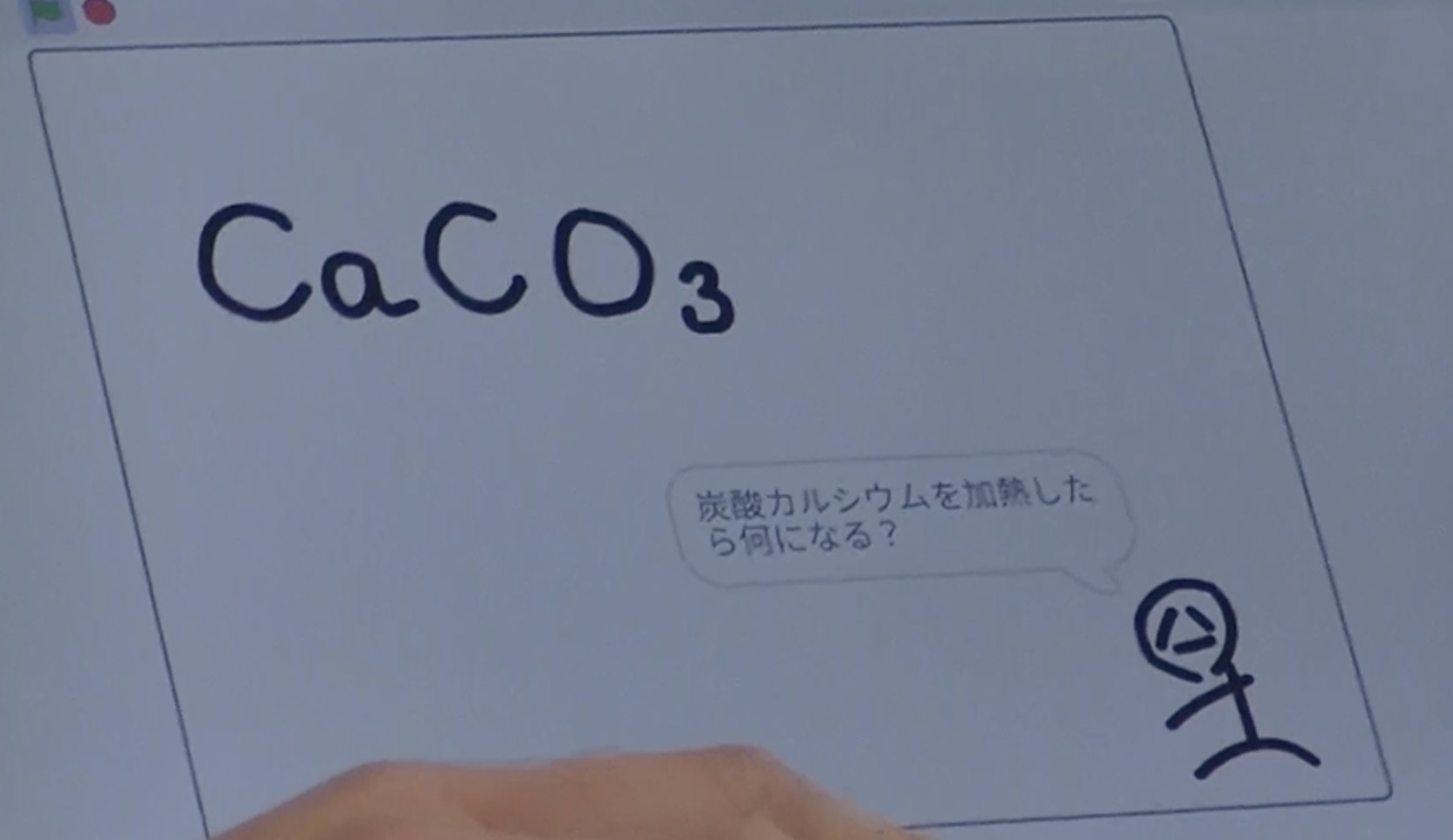

いきなりパズルに取り組むのは難しいので、レベル1がScratchを使用した説明(1人用)、レベル2がカフートを使用したクイズ。クイズに答えることで、パズルがわかるという段階的な学習設計がなされています。

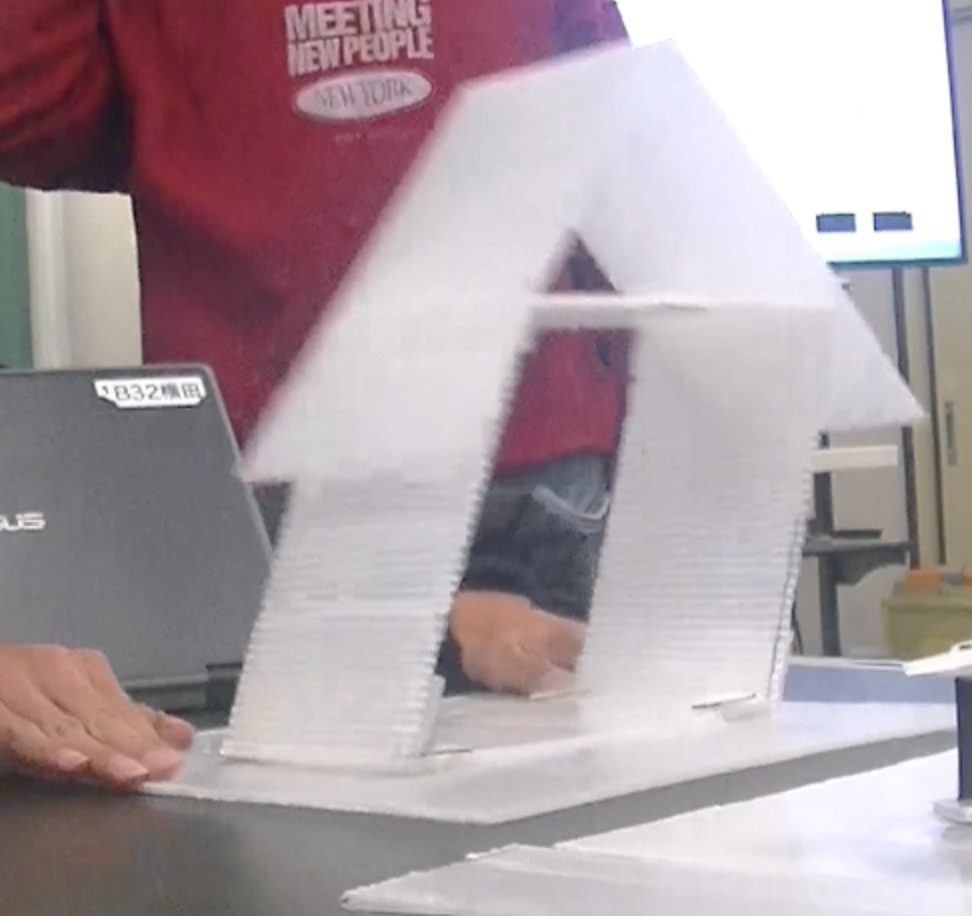

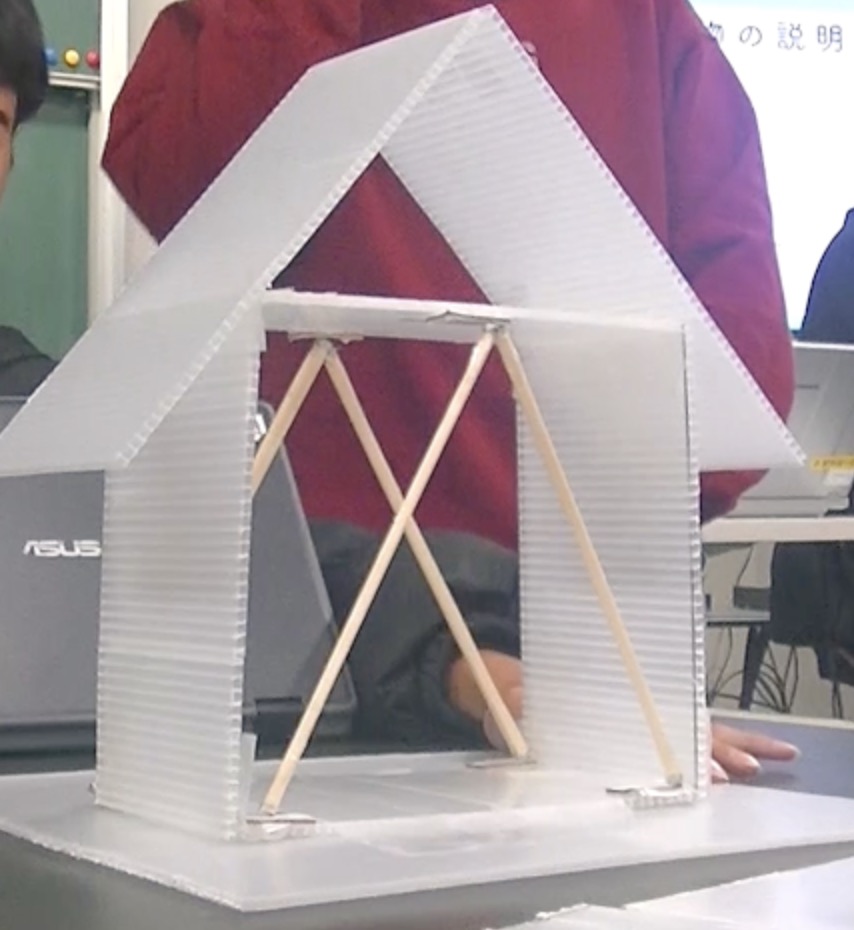

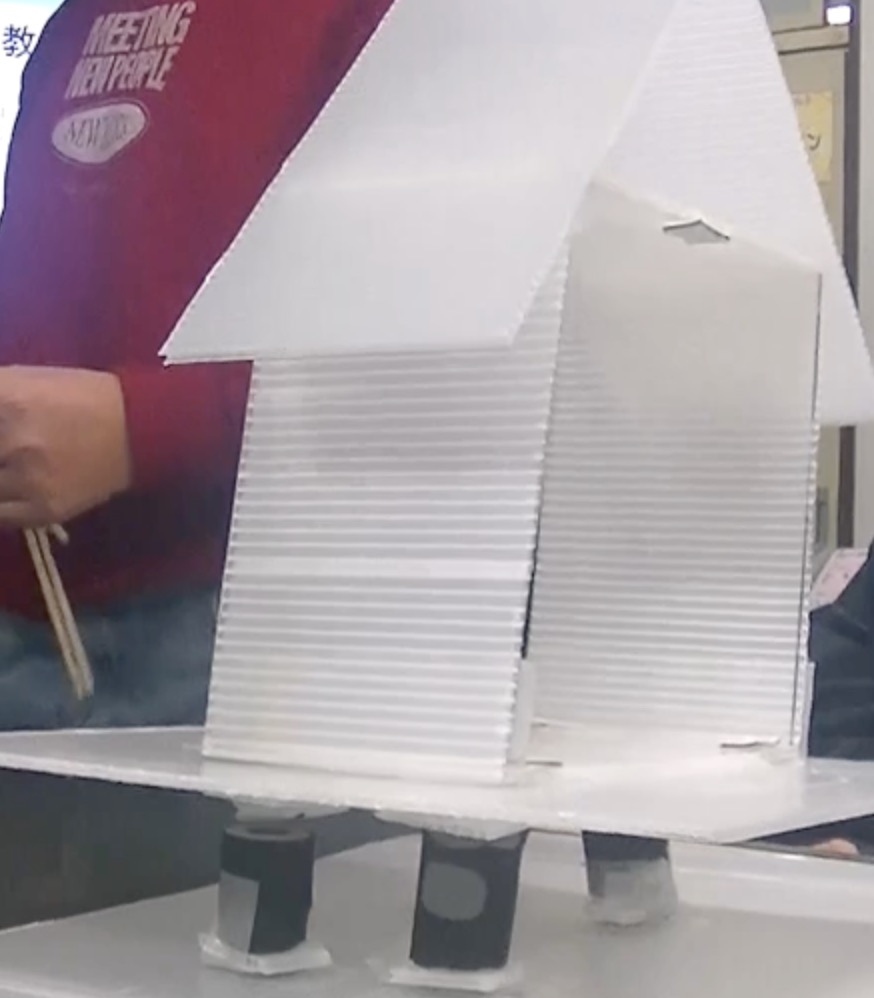

・地震に対する様々な構造の実験ができる!地震実験ハウス「ゆれたろう」

日本に住む私たちにとって必須の知識、「耐震・制振・免震」。 言葉で説明されても難しいこの違いを、ワンタッチで構造を切り替えて実験できるモデルハウスです。建物の揺れ方(固有周期)と共振の関係なども視覚的に理解できます。

「ゆれたろう」本体。

制振(揺れを吸収するダンパーの役割が見えます)

免震(地面と建物を切り離す構造が再現されています)

・元素カードゲーム「サイエンスエレメント」

元素記号を組み合わせて分子を作る対戦ゲーム。化学反応式を覚えるのが苦手な生徒でも、ゲームを通じて自然と結合のルールを学べます。

生徒のアンケート結果より

質問1 教材作りを通して、どのような学び(考え方・知識・技能など)がありましたか。具体的に書いてください。

【視点の転換】使う人・教える人の気持ちを考える

教師やユーザーの視点に立つ 理科の授業を受ける生徒側の視点だけでなく、教師側の視点になることができました。相手の立場になって「何が便利で、何が不便なのか」を考えられるようになりました。

課題解決としてのモノづくり 今までになかったものを作るにあたり、「実験や学習のここが大変だな」と感じるポイントに注目して開発しました。例えば、地震の学習はモデルがあまりなく分かりにくいという問題があったため、それを解決する開発を行いました。

【試行錯誤】「楽しさ」と「学び」の両立

「興味」と「学習効果」の黄金比を探して 教材を作るとき、「どうやったら興味を持ってもらい、かつ新しい教材にできるのか」に苦戦しました。単にゲームにしただけでは既存の教材に勝る「新しさ」がなく、かといって学習一筋にしても興味を持ってもらえません。 グループで悩み抜いた末、「デジタルとアナログの融合」や「難易度段階の設定」という答えに辿り着きました。興味を持って楽しめる学習を作ることは、そう簡単ではないと実感しました。

既存製品を改良する難しさと面白さ 課題を解決しようとしても、ピンポイントで直せる正解があるわけではありません。頭を使って、今ある既存製品をどう改良すればもっと良くなるかを考えるプロセスそのものを学ぶことができました。

【探究の深化】教科書を超えた深い学び

実験を通して知識が定着した 初めは重心の位置を変えられるコマを作り、物理の挙動を見てみたいという動機でしたが、実際に作成して実験し、結果が出せたことがとても嬉しかったです。重心の位置によってこれほど大きな差が出るとは思わず、物理への興味がさらに湧きました。

素材選びからこだわった実証実験 火山の「斑状組織」と「等粒状組織」を作る条件を再現するため、保温性の高い素材を探しました。空気の保温性が高いことに着目し、プラスチックダンボールで代用するなど工夫しました。授業で習う以上に詳しく、細かく学べたと思います。

社会とつながる防災の知識 日本に住む私たちにとって欠かせない「地震」について、グッズ開発を通して深く理解できました。構造の種類だけでなく、それぞれの特色まで学ぶことができ、防災や建築構造への関心が高まりました。

【行動力】教室の外へ、デジタルの外へ

リアルな体験と専門家の知見 インターネットで調べるだけでなく、実際に教材開発会社に行ってアドバイスをもらったり、手を動かして制作したりすることで、普段の学習よりも分野への興味が深まりました。

デジタルとアナログの融合 デジタルとアナログ、それぞれに昔と今の良さがあり、そこを活かし合うことが大切だと気づきました。自分のアイデアを形にする思考力と、それを実行に移す行動力の両方が学べました。

質問2 この取り組みのける、先生の立ち位置について感想を教えてください。

【伴走】同じ目線で、正解のない問いに挑む

対等なパートナーとしての関わり 通常の授業とは異なり、先生も「答えのない課題」に対して一緒に探るような立ち位置で接してくれました。対等な立場でフラットに議論できたことで、より楽しく課題に取り組むことができました。

共に悩み、共に考える 先生たちも私たちと一緒に、新しい世界へ踏み込んでくれたことがとても頼もしかったです。相談したときは親身になって考え、提案してくれたり「確かに!」と共感してくれたりしたことが励みになりました。

【導き】答えを教えず、気づきを促す

「答え」ではなく「問い」を 先生は単に答えやアドバイスを与えるだけでなく、「どうすれば良くなるか」という質問を投げかけることで、私たち自身に気づきを与えてくれました。良い導き方だと感じました。

絶妙な距離感のコーチング 全部を教えるわけでも、放置するわけでもなく、良い塩梅でアドバイスをくれました。普段はあまり口出しせず、本当に必要な時だけ助言をくれるスタイルのおかげで、作業がしやすかったです。

【支え】困った時の頼れるサポーター

ピンポイントでの的確な助言 生徒全体への一般的なアドバイスではなく、各グループの状況に合わせた具体的な意見をもらえたため、本当に欲しかった解決策を得ることができました。

安心感のあるバックアップ 自分たちの班だけでは気づかなかった重複を指摘してくれたり、制作の最終段階で手を貸してくれたりと、タイミングよく助けてくれました。気軽に質問できる雰囲気があり、とても頼りになる存在でした。

教師の役割は「解を示さない伴走者」

この活動において、教師は「ティーチャー(教える人)」から「ファシリテーター(促進する人)」へと役割を変える必要があります。生徒の創造性を最大限に引き出す鍵は、「答えを教えない」こと。 というより、新しいものを作っているのですから、そもそも我々にも正解はわからないのです。

- 「使用者は、どうしたらもっと使いやすくなると思うだろう?」

- 「この構造にしたら、実験データの精度にどんな影響が出るかな?」

このように、「視点を変える問い」を投げかけることが重要です。すると生徒は、「あ、そうか!」と気づき、物理の法則を調べ直したり、素材を変えてみたりと、自律的に動き出します。この「教員と共に悩み、考える時間」こそが、生徒の探究力を育てます。

まとめと今後の課題

本ゼミを通して、生徒たちは「創造性・探究力」「課題発見・解決能力」「コミュニケーション力」を飛躍的に向上させました。 既存の教科書を疑い、分解し、再構築する。この「創るプロセス」を経ることで、理科の知識は単なる暗記対象から、「世界を理解し、表現するためのツール」へと変わりました。

株式会社ナリカさんのような外部専門家との連携も、生徒に「社会とのつながり」を意識させる大きな刺激となりました。

参考:生徒アンケート結果より(生の声を抜粋)

生徒たちの言葉からは、「産みの苦しみ」と、それを乗り越えた先にある「深い学び」が読み取れます。

- 苦労したこと:「正解がない」難しさ

- 「どうすれば正解に近づけるかが日々不透明な状態で、難しかった。」

- 「授業では用意されたものを使うが、自分で作ると『どんな形が望まれているか』から考えなければならず、難しかった。」

- 「モノコード制作で音の小ささが問題となり、原因解明や解決策探しに苦労した。」

- 得られた学び:教科書へのリスペクトと知識の定着

- 「教科書にある教材や実験道具に目を向けてみると、一つ一つに実験を円滑にわかりやすく進める工夫や、試行錯誤があることを知り、教科書の実験に対する考え方が変わった。」

- 「正しい知識がないと教材が作れないので、知識を自ら覚えるようになり、結果として主体的な学びになった。」

- 教師の関わり方:伴走者としての存在

- 「答えを知っていないからこその途中の考えが大事だと思うから、たくさんの知識をもっている人の考えを聞けると普通とは違う視点からモノを深めることができたと思う。」

- 「自分の馬鹿げた考えにも真面目に取り組んでくださったので嬉しかったです。」

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください! ・運営者・桑子研についてはこちら ・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら ・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!