冬の静電気は「触れるだけ」で起きる?知られざる摩擦帯電のメカニズム

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

冬の朝、車のドアに触れた瞬間、「バチッ!」とくる静電気に驚いたことはありませんか?セーターを脱いだときにパチパチ音が鳴ったり、風船をこすりつけて壁に貼り付けたり……。そんな身近な現象である静電気。実はこの静電気の正体「摩擦帯電」は、私たちが思っているよりもずっと奥が深く、複雑な現象なのです。

今回は、そんな摩擦帯電について、より深く掘り下げてみたいと思います。

摩擦帯電の第一歩:まずは触れ合うことから

摩擦帯電と聞くと、「こすり合わせる」というイメージが強いかもしれませんが、実はその第一歩は**「接触」**です。

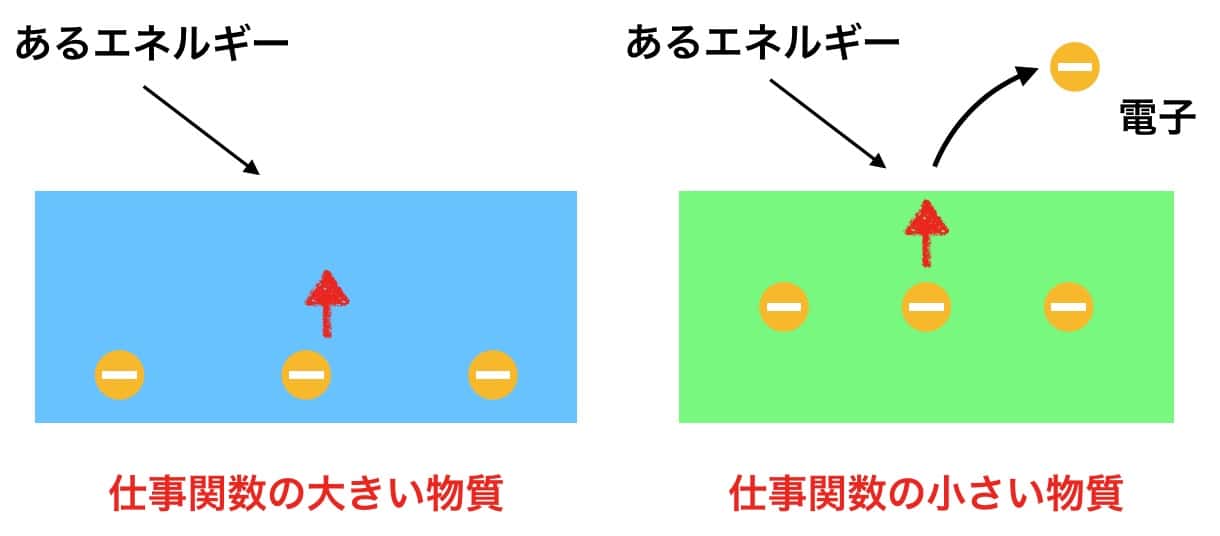

物質にはそれぞれ「仕事関数(W)」という固有のエネルギー値があります。これは、その物質から電子を1つ取り出すのに必要なエネルギーのことです。

この仕事関数が大きな物質(マイナスに帯電しやすい)と、小さな物質(プラスに帯電しやすい)をただ接触させるだけで、まるで水が低い方へ流れるように、エネルギーの高い方から低い方へと電子が移動します。この現象を接触帯電といいます。

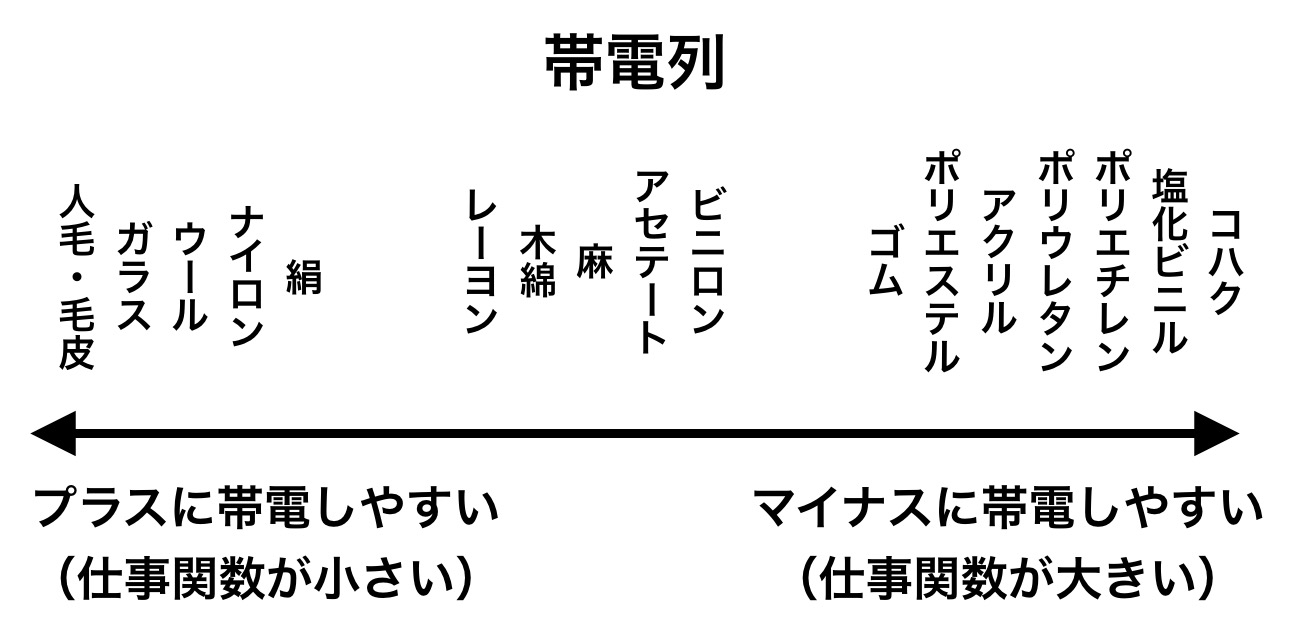

これは金属同士だけでなく、私たちの身の回りにある多くの絶縁体でも起こります。絶縁体は電気が流れにくい性質を持つため、接触によって移動した電子がその場に留まり、静電気として蓄積されるのです。よく知られている帯電列(どんな物質がプラスに、マイナスに帯電しやすいかを経験的に並べた表)の多くが絶縁体なのは、このためです。

なぜ「摩擦」すると静電気が強くなるのか?

では、なぜ「摩擦」という行為が必要なのでしょうか?

それは、こすり合わせることで2つの物体の接触面積を飛躍的に大きくするためです。接触面積が広くなればなるほど、接触帯電が起きる場所が増え、より多くの電子が移動します。その結果、静電気の電気量が増えていくのです。

摩擦帯電はそれだけじゃない!隠された別の要素とは?

摩擦帯電には、接触と摩擦による面積の拡大以外にも、重要な要素が隠されています。

摩擦によって生じる圧力や熱も、帯電に影響を与えると考えられています。例えば、物質に圧力を加えることで電気が発生する「圧電気」または「ピエゾ電気」という現象があります。バンデグラフ(静電気を発生させる装置)のゴムベルトをピンと張ることで静電気がたまりやすくなるのは、この圧電気も関係していると考えられています。

このように、私たちの身近な現象である「摩擦帯電」は、単にこするだけで起こるシンプルな現象ではなく、仕事関数、接触帯電、接触面積、圧力、熱といった様々な要素が複雑に絡み合った奥深い世界なのです。物理の入門で触れるこの現象には、まだ解明されていないことも多く残されています。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!