物理が得意になる魔法の3ステップ!ばねと小球の問題から学ぶ力学の解法

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

目の前の物理の問題が、まるで謎解きゲームに見えてきたら…?

力学の問題は、まさにそういうものです。一見複雑に見えても、実は解くための「武器」は限られている。そして、その武器をいつ、どう使うかを見抜く力が、センター物理(共通テスト物理)を制する鍵となります。今日の問題は、そんな「武器」の使い方を学ぶのに最適な、とても基本的ながらも奥深い問題です。さあ、一緒にこの謎を解き明かしましょう!

力学の解法は、問題を見ながらどれを使おうかということを判断していく必要があります。この問題をみた瞬間に、あれかな!と思って手を動かし始めらるかどうかが、センター物理では

大切になってきます。

問題

ばね定数がkで長さが同じ2本のバネを細長い帯でつないだものを用意し、

その両端を水平でなめらかな床の上の2点P,Qに固定した。このとき、2本のばねはともに自然の長さになっていた。

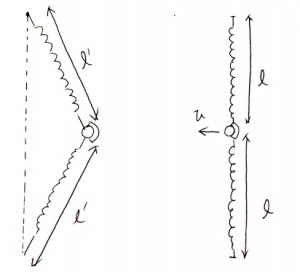

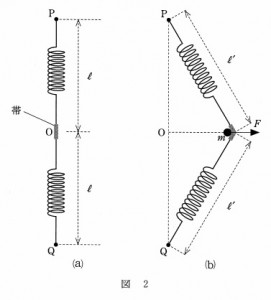

図2(a)はこのときの様子を真上からみたものである。PQの中点を0とすると、OPとOQの長さはともにl(小文字のエル)であった。

この状態から点0の位置で小球を帯に当て、図2(b)のように,小球を床に

そって右向きに手で引いて静止させた。このとき、点Pおよび点Qから小球までの距離は、ともにl’であった。

ただし、ばねと帯の質量は無視でき、帯は伸び縮みしないものとする。

問 図2(b)の状態から静かに手を離すと、ばねが縮み、小球は床に沿って左向きに打ち出された。小球の質量をmとするとき、小球が点Oを通過する瞬間の小球の速さvを表す式として正しいものを、次の①〜⑥のうちから一つ選びなさい。

解説

皆さん、どの解法を選んで解きましたか?

この問題は、物理の最も美しい法則の一つ、エネルギー保存の法則を理解するのにぴったりです。力学的エネルギー保存の法則は、ただの解法テクニックではありません。それは宇宙のあらゆる現象に隠されている、普遍的な真実なのです。例えば、ジェットコースターがレールを滑り降りる時、位置エネルギーが運動エネルギーに変わるのもこの法則のおかげ。物理学者がこの法則を発見した時、彼らは世界の根源的な仕組みを垣間見たのです。

さあ、この偉大な法則を使いこなすための検討プロセスを見ていきましょう。

検討をする順番としては

解法の検討 3ステップ

1 エネルギー保存、運動量保存が使えるか?

2 運動方程式・力のつり合い

3 等加速度直線運動の公式

でしたね。

1番から早速検討をしていきますが、

・ボールの運動の前後の様子が聞かれている

・時間は問われていない

という、この2点がポイントとなり、エネルギーの保存がいけそうだな!という判断をしましょう!

エネルギーの保存の解き方は、

エネルギーの3ステップ解法

1 物体の前後の絵をかく

2 力学的エネルギーをそれぞれかきだす

3 仕事を加えて、エネルギー保存の式を作る

の順番で解いていきましょうね。

1 物体の前後の絵をかく

はじめの状態 おわりの状態

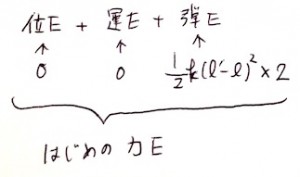

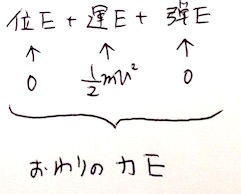

2 力学的エネルギーをそれぞれかきだす

今回の問題では水平面上の運動なので、位置エネルギーは考えません。はじめの状態では物体は動いておらず、バネが伸びているだけなので、

弾性エネルギーのみです。

おわりの状態では、物体は運動をしており、ばねが伸びていないので、運動エネルギーのみです。

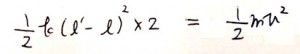

3 仕事を加えて、エネルギー保存の式を作る

今回は、重力、弾性力以外の外力は垂直抗力以外はたらいていません。垂直抗力は、常に物体の動きに対して直角になっているため、仕事はゼロとなります。

このため、力学的ネルギーはこの問題で保存します。

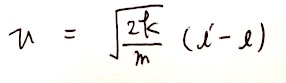

これをvについてとくと、

となります。答えは2番でしたね。

いかがでしたでしょうか?エネルギーの保存をつかうかどうかを少しでもまよってしまった人がいたら、

ぜひセンター試験の過去問を何度も解いてみましょう。

数問解けば、解き方のコツがみにつきますよ!

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!