タオル vs 魔法瓶 vs 保冷バッグ!?~冷たさをキープするしくみを科学する~

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

暑い夏の日、冷たい飲み物を持ち運ぶときに、ペットボトルの周りにタオルを巻いたことはありませんか?凍らせたペットボトルを直接持つと手が冷たすぎてつらい。でもタオルを巻くと持ちやすくなるし、なぜか冷たさも長持ちする気がする。これは偶然ではありません。

実は「タオルを巻く」ことで、熱の移動を防ぎ、温度を保ちやすくするという科学的な効果が働いているのです。今回は、そんな身近な道具がどんなしくみで「冷たさ」や「温かさ」をキープしてくれているのかを、理科的な視点で掘り下げてみたいと思います。

そもそも、なぜ温度が変わってしまうのか?

私たちが飲み物の冷たさや温かさを保てないのは、外の空気との熱のやりとり(熱移動)が原因です。熱の移動には次の3つのタイプがあります。

移動のしかた

伝導(でんどう) 物質を通して熱が移動 ペットボトルのプラスチックを通って外へ熱が移動

対流(たいりゅう) 液体や気体が動いて熱が運ばれる ペットボトルの表面の空気が温度を伝える

放射(ほうしゃ) 赤外線などで熱が移動 表面から赤外線として熱が逃げる

なぜタオルを巻くと温度が保ちやすくなるのか?

タオルを巻くことで、これらの熱移動をある程度ブロックすることができます。

1. 伝導を防ぐ:空気をたくさん含む素材

タオルはふわふわしており、多くの空気を含んでいます。空気はとても熱を伝えにくい物質なので、断熱材のように働きます。

2. 対流を防ぐ:空気の流れを遮断

タオルがあることで、ペットボトルの周囲の空気が動きにくくなり、熱が運ばれにくくなります。

3. 放射を防ぐ(かも):赤外線の遮断

厚手の布は赤外線の放射をある程度ブロックできる可能性がありますが、これは副次的な効果かもしれません。

つまり、タオルは簡易的な断熱材として働き、温度の変化をゆるやかにしてくれるのです。

自由研究にも!「タオルあり・なし実験」

「タオルあり」と「タオルなし」のペットボトルで、数分おきに表面温度や内容物の温度を測定して比べると、簡単な自由研究にもなります。中学理科で熱の学習と絡めて扱うと、生徒の身近な感覚と学習内容がリンクして理解が深まります。

魔法瓶はなぜ温度を保ちやすいのか?

家にあったこちらは全て魔法瓶です。左のがタイガーのでいいばん保温性が高いものです。

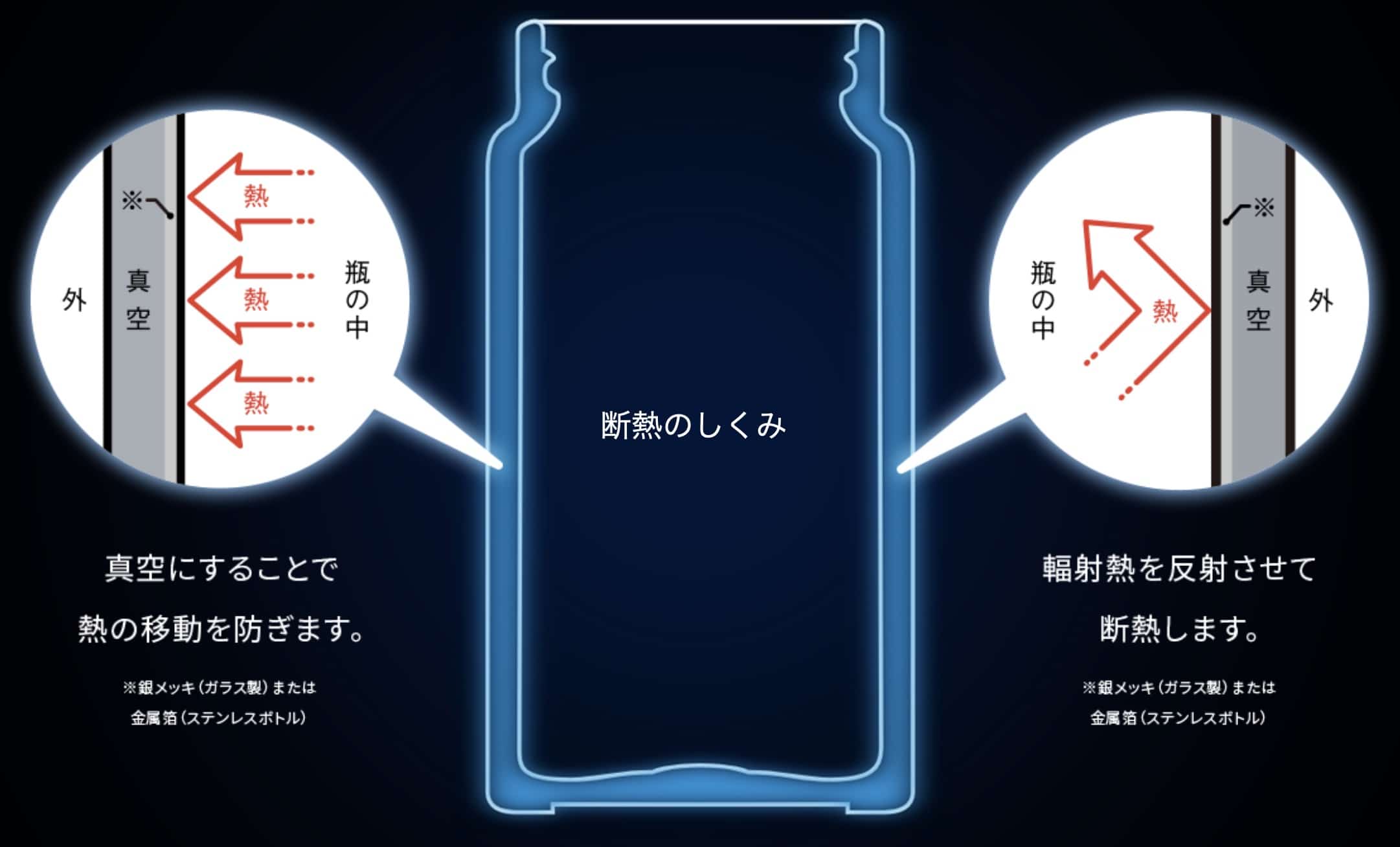

魔法瓶(まほうびん)は、タオルよりもずっと高度な仕組みで、熱の移動をほぼ完全に防ぐように作られています。

熱の伝わり方 一般的な特徴 魔法瓶での対策

伝導 物質を通して熱が伝わる 内びんと外びんの間を真空にして、熱の伝わりを断つ

対流 空気や水が動いて熱が伝わる→ 内部の対流は仕方ないものの、周りは真空なので空気がない → 対流が起きない

放射 赤外線で熱が伝わる 内側に銀メッキをして赤外線を反射

真空は空気よりもさらに熱を通さないため、タオルよりも高い断熱効果を発揮します。内側がピカピカしているのも放射対策。身近な道具にここまで理科が詰まっているとは、なかなか面白いですよね。

こちらは私が持っていたタイガー魔法瓶の様子です。内側がピッカピカでした。

※画像出典:タイガー魔法瓶 公式サイト「タイガーの技術」より転載

https://www.tiger-corporation.com/ja/jpn/about-us/technology/

保冷バッグも同じ?違う?

保冷バッグも熱の移動を防ぐ点では魔法瓶に近いですが、「真空」ではなく素材の工夫で温度を保っています。

熱の伝わり方 内容 保冷バッグでの工夫

伝導 物を通じて熱が伝わる 内側に発泡ウレタンなど断熱材を使用

対流 空気の動きで熱が伝わる バッグを密閉して、空気の流れを遮断

放射 赤外線で熱が伝わる 内側に銀色のアルミフィルムを貼って赤外線を反射

真空には及びませんが、軽くて扱いやすい、持ち運びしやすいというメリットがあり、日常使いにはぴったりの断熱構造と言えます。

熱の移動を防ぐために、日常のアイテムがどう工夫されているかを比較することで、生徒たちにとって「理科の知識」がぐっと身近なものになります。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!