受験生必見!「sinもcosも怖くない」比で物理を攻略する3ステップ解法

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

三角関数、苦手ではありませんか?

数学がそれまではわかったのに、 sin(サイン)やcos(コサイン) が登場した途端、頭が真っ白になってしまった…そんな経験はありませんか?ぼく自身、はじめてサインやコサインに出会った時は、

「なんじゃこりゃ〜〜」

と思って、なんとなく苦手意識を持ってしまいました。

実は物理の計算問題で使う三角関数は、慣れが9割です。慣れてしまえば、もはや数学の難しい公式ではなく、単なる「便利な道具」の一つに過ぎません。たった2つの代表的な直角三角形の比さえ頭に入れておけば、たいていの問題は乗り越えられます。

この2つの直角三角形とは、1:2:√3 の直角三角形と、1:1:√2 の直角三角形

物理の計算問題では、この2つ以外の直角三角形はほぼ登場しません。もしあなたが三角関数が苦手でも、この2つの比だけは絶対に忘れないでください。それでは、物理基礎の最初の難関「ベクトルの分解」を、三角関数を使った王道の方法と、三角関数を使わない裏技的な方法の両方で、わかりやすく解説していきましょう。

問題

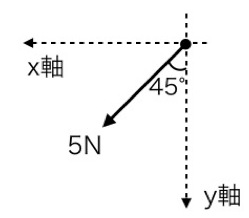

次の力をそれぞれx軸とy軸に分解したとき,それぞれの方向の力の大きさを求めなさい。なおx軸とy軸は直交しています。

解答・解説:王道の「3ステップ解法」

(1) 力の分解は、この3つのステップで考えるのが鉄則です。

3ステップ解法

① x軸・それに直交するようにy軸を作る。

② 元の矢印が長方形の対角線になるように、長方形をつくる。

③ x軸とy軸に沿った2本の矢印に分解する。

それでは実際にやってみましょう。

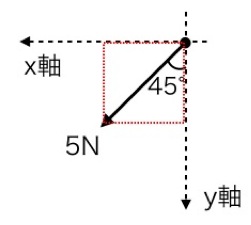

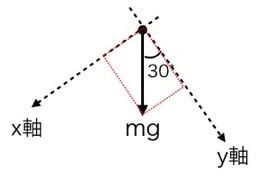

①・② 矢印が長方形の対角線となるように、長方形をつくる。

③ 2本の矢印に分解する。

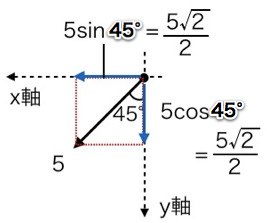

【知識のポイント】

角度θを挟んでいる辺はcos、θを挟んでいない辺はsinを使うと覚えましょう。

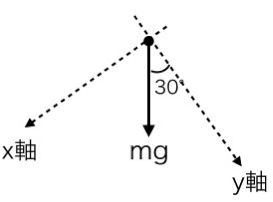

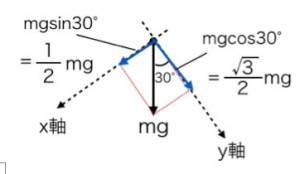

(2) (1)と同様に、ベクトルの分解の3ステップをつかって、力を分解していきましょう。

①・② 矢印が長方形の対角線となるように、長方形をつくる。

今回はx軸、y軸が斜めになっているため、長方形も斜めになります。斜面上の運動を扱うときによく使う分解です。

③ 2本の矢印に分解する。

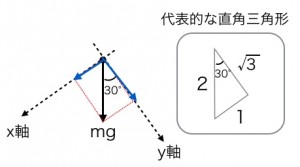

別解:比で解く!三角関数を使わない最強の裏技

「どうしてもsinとcosが苦手…」という人は、比を使いましょう。

実は、三角関数の値も、直角三角形の辺の比から導き出されるもの。だから、比の関係さえ頭に入っていれば、三角関数を使う必要はありません。

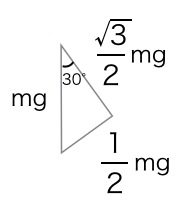

例)(1)の問題の場合

この問題の角度は30度なので、直角三角形の比は1:2:√3です。

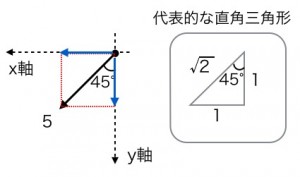

(2)の問題の場合

この問題の角度は45度なので、直角三角形の比は1:1:√2です。

いかがでしたか?苦手意識を持つこともありますが、物理基礎ではこの「比」の裏技が本当に役立ちます。まずはこの2つの直角三角形を完璧に頭に入れて、ベクトルの分解をどんどん練習してみてください。慣れてくれば、三角関数なんてなにも怖くなくなりますよ。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

体中に梱包材をはりつけてみよう!

体中に梱包材をはりつけてみよう!

テレビ番組等・科学監修等のお知らせ

- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師等・ショー・その他お知らせ

- 2/20(金)「生徒の進学希望実現支援事業」研究授業@福井県立若狭高等学校 講師

- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定

- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads

Explore

- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。

- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。

- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。

- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。

- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。

- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。

- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。