初めてのマッチでも安心!君は炎を操れるか?マッチの安全な付け方と消し方

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

スマホの画面をタップすれば、世界中の情報が手に入り、スイッチ一つで部屋が明るくなる。そんな便利な時代に、私たちは「火」との付き合い方を忘れかけているのかもしれません。しかし、一本のマッチを擦るという、ごくシンプルな行為の中には、人類が何万年もかけて手にした炎の知恵と、胸が躍るような科学のドラマが凝縮されています。

今日は、理科の実験の基本であり、人類の偉大な発明でもある「マッチの付け方」を、その仕組みから安全な使い方まで、紹介します。

マッチは「出会いの化学」で燃える!その仕組みとは?

マッチで火がつくのは、実は「マッチ棒」と「箱」という、運命の二つが出会うことによって起こる化学反応のおかげです。

マッチ棒の先端についている赤い部分は「頭薬(とうやく)」と呼ばれ、主に燃焼を助ける塩素酸カリウムという物質でできています。一方、マッチ箱の側面にある茶色いザラザラした部分は「側薬(そくやく)」といい、ここには発火のきっかけとなる赤リンが含まれています。

面白いことに、頭薬も側薬も、それぞれ単独では簡単には燃えません。しかし、マッチを擦ることで頭薬と側薬がこすれ合うと、その摩擦熱によって赤リンが発火します。この小さな火が頭薬の塩素酸カリウムに燃え移り、酸素を放出しながら激しく燃焼することで、私たちが目にするあの炎が生まれるのです。

まさに、衝撃的な出会いが、熱い化学反応(ドラマ)を生むのですね。昔はもっと危険な黄リンを使ったマッチもありましたが、今の安全マッチは、この「二つが出会わないと火がつかない」という仕組みのおかげで、安全に持ち運べるようになっているのです。

科学の基本は安全から!炎を扱う前の「4つの神器」

実験を始める前に、なぜ準備が必要なのか、その理由を知ることが深い学びへの第一歩です。これから紹介する準備は、あなたを炎から守るための「4つの神器」です。

- 白衣と保護メガネ:これはあなたの「鎧」と「盾」です。燃えにくい白衣で衣服を守り、万が一マッチの頭薬が飛んできても、保護メガネがあなたの目を守ってくれます。

- 濡れ雑巾:万が一の火に対応してくれる頼れる「消防士」です。もしマッチを落としてしまっても、慌てず上から被せれば、酸素を遮断してすぐに消火できます。

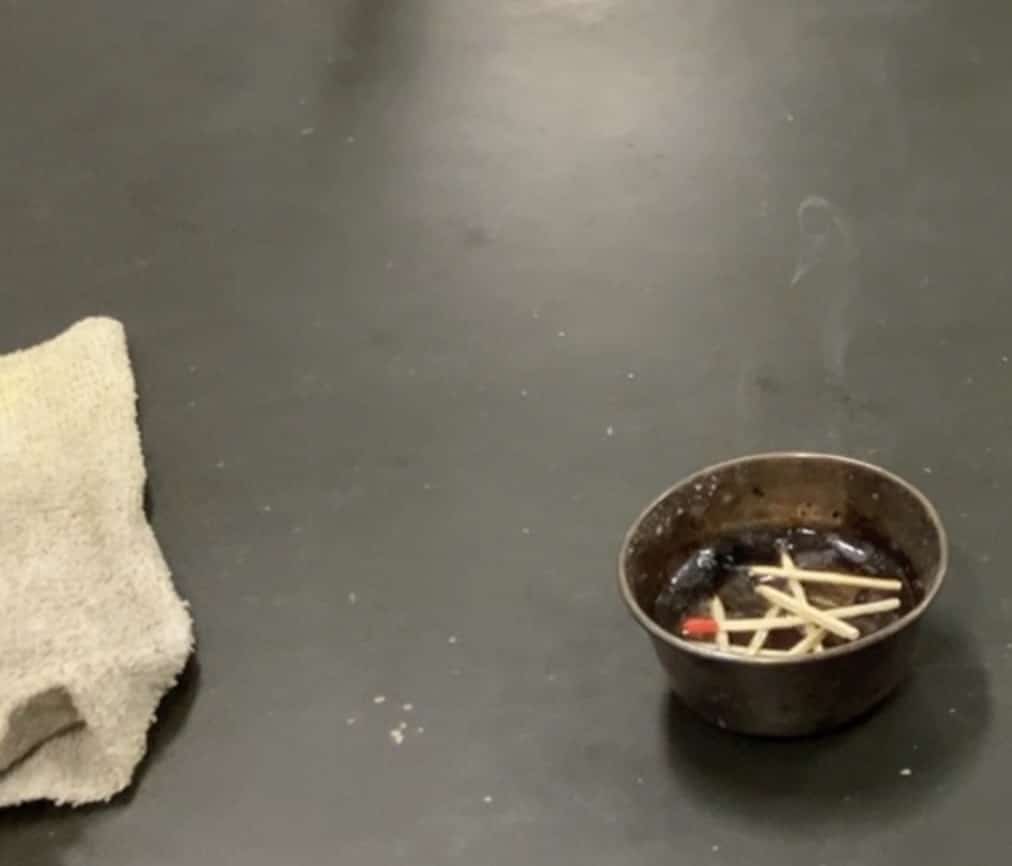

- 燃え差し入れ:使い終わったマッチの「安らかな眠りの場所」です。水の入った燃え差し入れにきちんと入れることで、最後まで安全に実験を終えられます。聞き手側に置くと、スムーズに入れられますよ。

- 冷静な心とチームワーク:もし火傷をしてしまったら、すぐに流水で15分以上冷やしてください。そして、大切なのは周りの仲間がすぐに先生に知らせること。冷静な判断と協力が、何よりの安全対策になります。

炎を自在に操る!正しいマッチの擦り方4ステップ

さあ、いよいよ実践です。一つ一つの動きに込められた科学的な意味を理解しながら、炎を操る技術を身につけましょう。

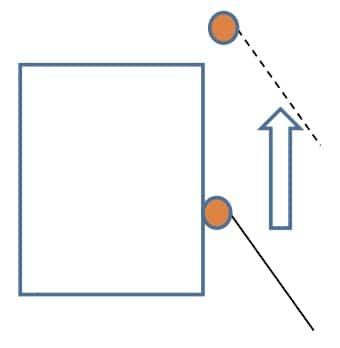

- 【構え】箱とマッチを45°で接触させるなぜ45°なのでしょうか?これは、効率よく摩擦熱を生み出し、かつマッチの軸に無理な力がかかって折れてしまうのを防ぐための、絶妙な角度なのです。

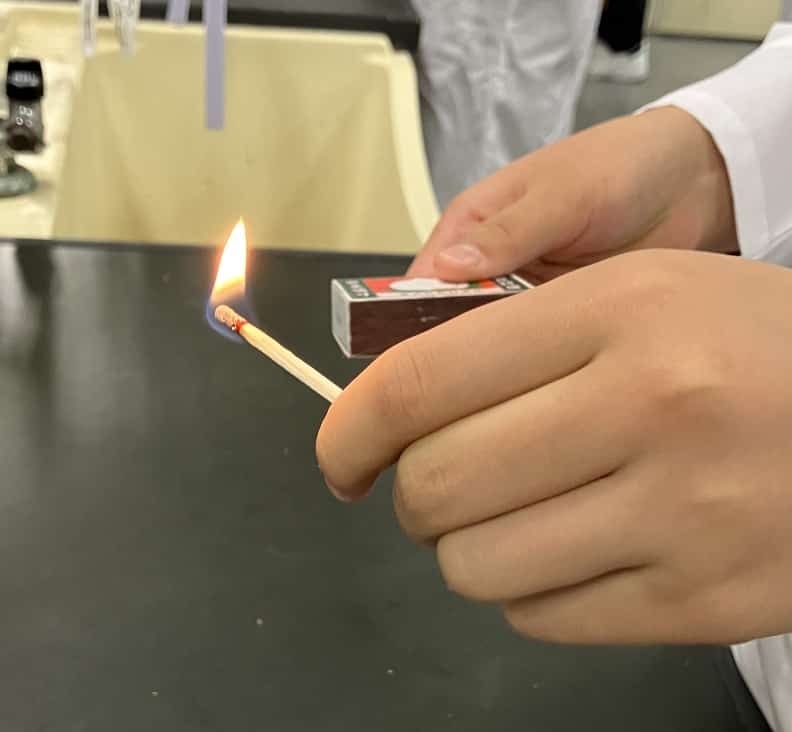

- 【点火】一気に、そして軽やかに前方へ押し出す

ためらわずに一気に擦ることで、摩擦熱を一瞬で赤リンの発火点まで到達させることができます。この時、箱に強く押し付けすぎないのがコツ。軽やかに、しかし素早く動かすことで、軸が折れたり頭薬が飛び散ったりするのを防げます。 - 【保持】火がついたら、マッチを「水平」に保つ

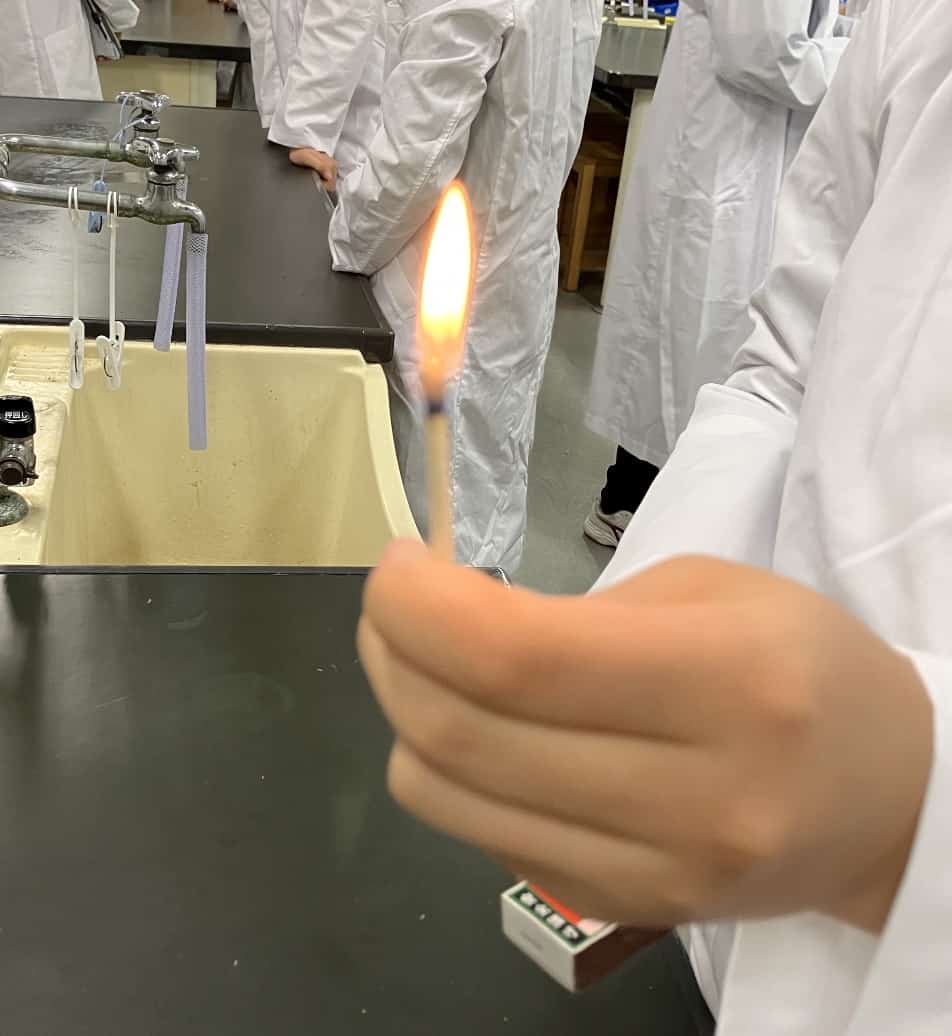

ここが一番のポイントです!炎は温められた空気が上昇する「対流」という現象で、常に上へ上へと向かう性質があります。つまり、マッチの頭を下げてしまうと、炎があなたの指に向かって燃え上がってくるため、大変危険です。火がついたら、慌てずマッチ棒を地面と平行(水平)に保ちましょう。こうすることで、炎は安定し、少なくとも10秒は安全に火を保つことができます。

<炎のコントロール術>

・火を大きくしたい → 少し頭を下げる(指に注意!)

・火を小さくしたい → 少し頭を上げる

- 【後始末】燃え尽きる前に、燃え差し入れへ

ガスバーナーに火をつけるなどの目的を果たしたら、火が消える前に燃え差し入れに入れます。この時も、頭を下げずに水平を保ったままそっと入れましょう。「実験は、後片付けまで」です。

たった一本のマッチですが、そこには化学反応の神秘、物理法則(摩擦と対流)、そして何よりも安全への配慮という、科学の基本がすべて詰まっています。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・科学のネタ帳の内容が本になりました。詳しくはこちら

・運営者の桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!