クルックス管を使った電子の正体に迫る各種実験について(真空放電管)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

電流はどちらから流れる? クルックス管で電子線を探る!

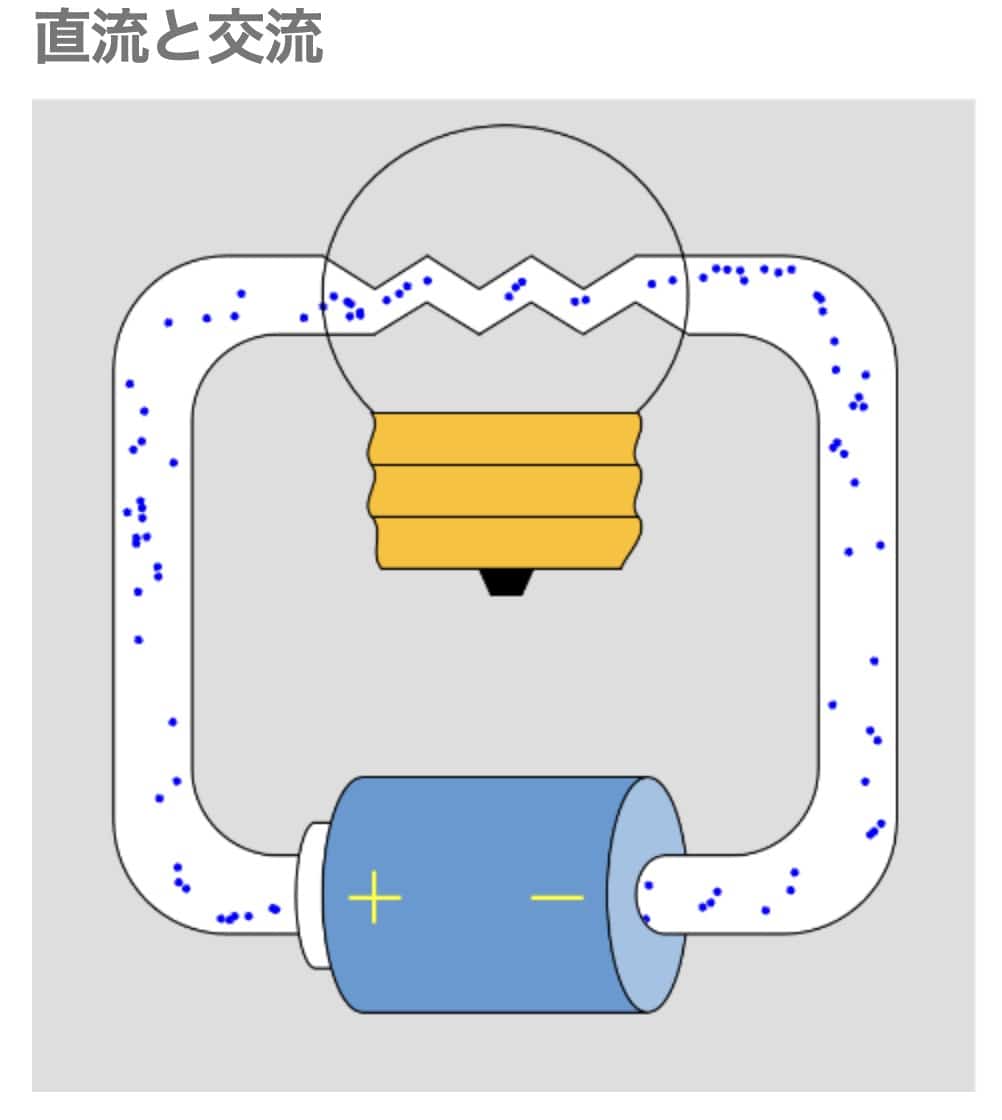

中学校の理科授業で扱う「電流の向き」、実はこれ、話し出すと意外と深くて面白い話題です。教科書には「電流は+極から−極に流れる」と書いてありますが信じられますか?今回はその“見えない電子”を、なんと目で見て確認できる実験――「クルックス管(真空放電管)」を使った実験について紹介します。クルックス管を使えば、真空に近い空間に電圧をかけたときに何が起こるか、目に見える形で確認することができます。これは、物質の構造や電流の正体を考える導入としても非常にインパクトのある実験です。

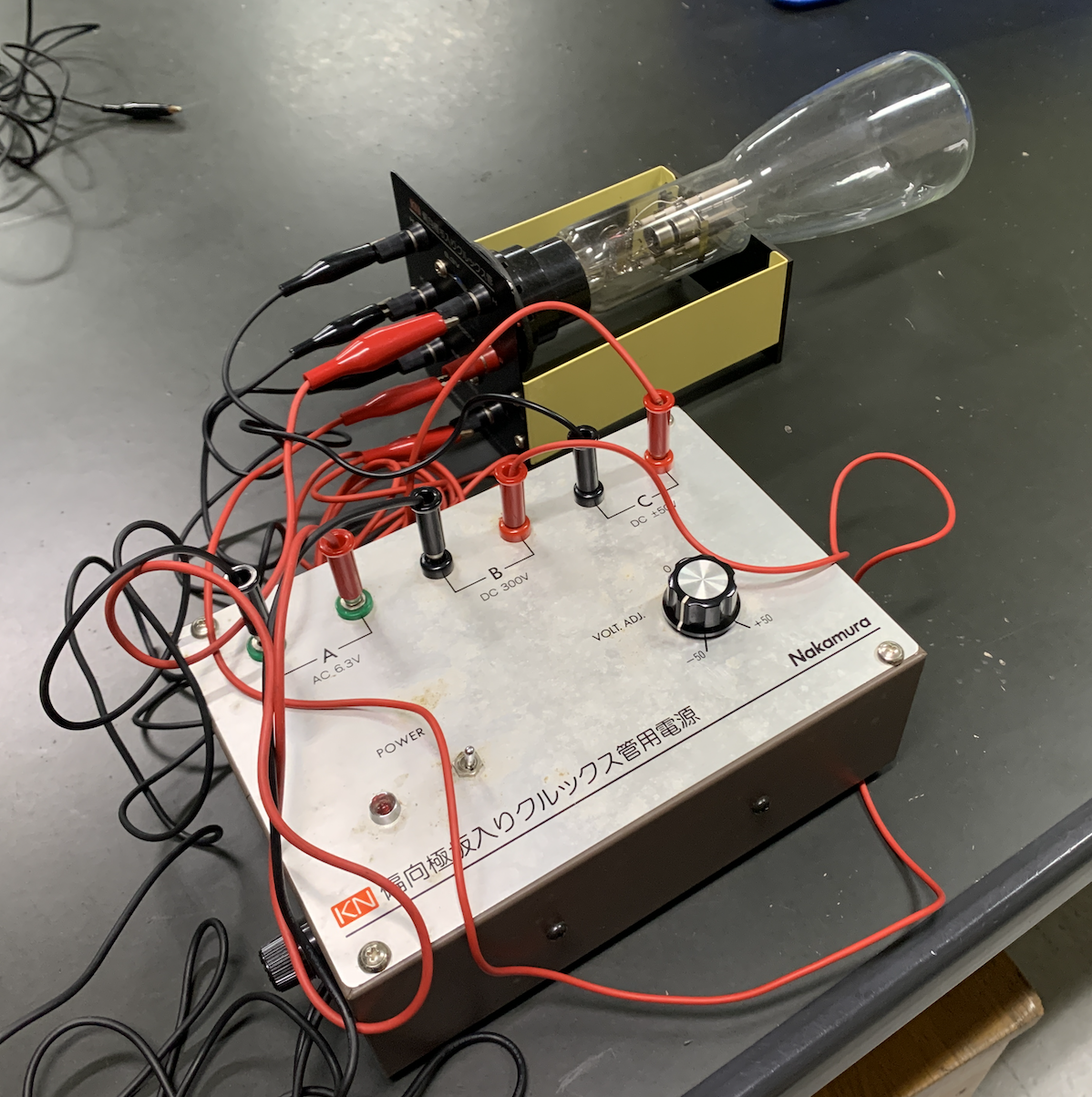

【準備するもの】

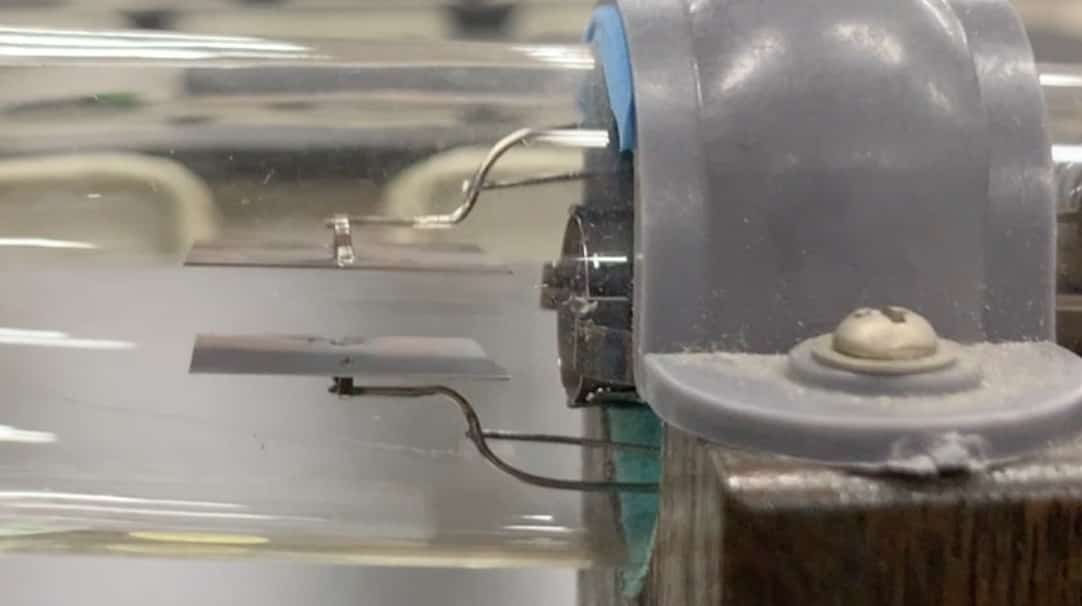

• クルックス管(十字の遮蔽板が入ったもの)

• 高電圧電源(できれば10kV程度)

※安全上、必ず教師が主導して取り扱うこと

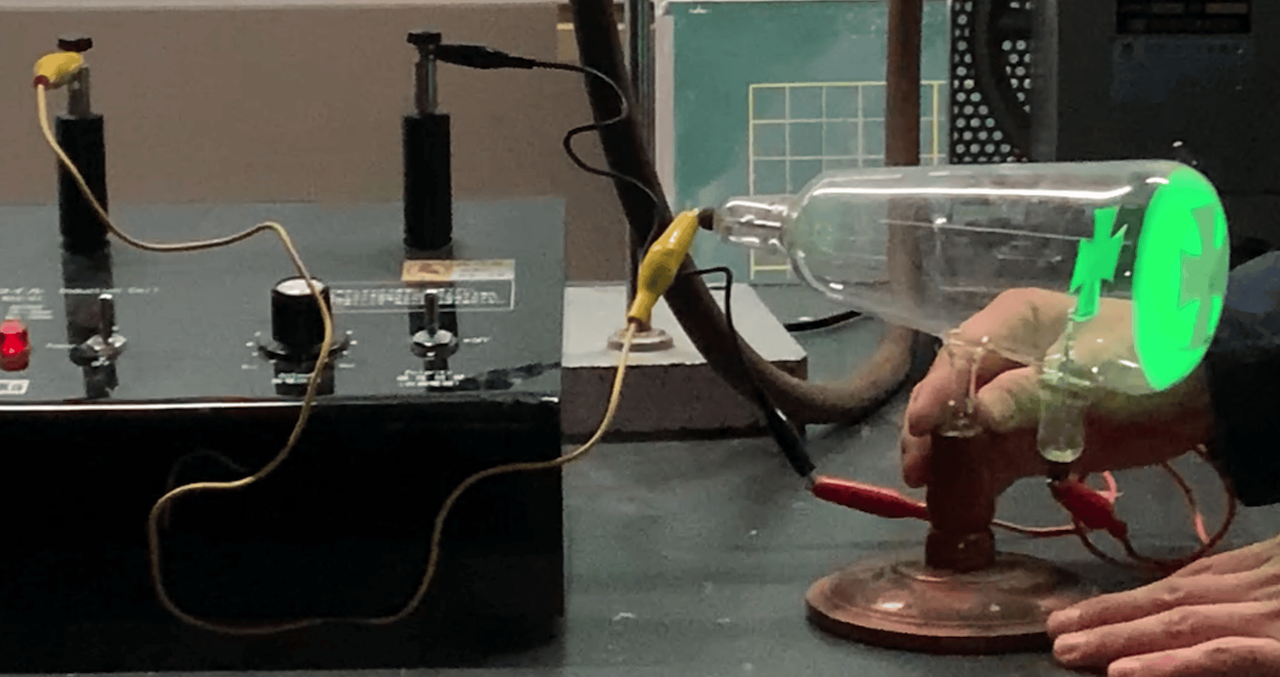

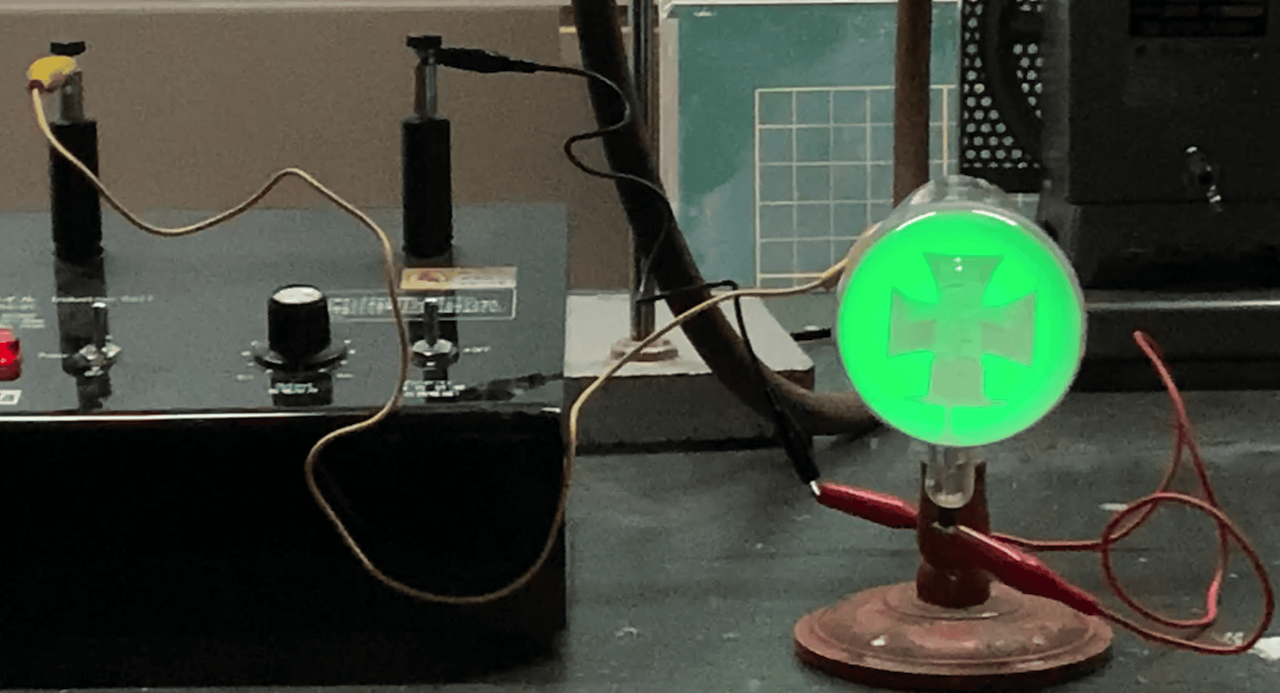

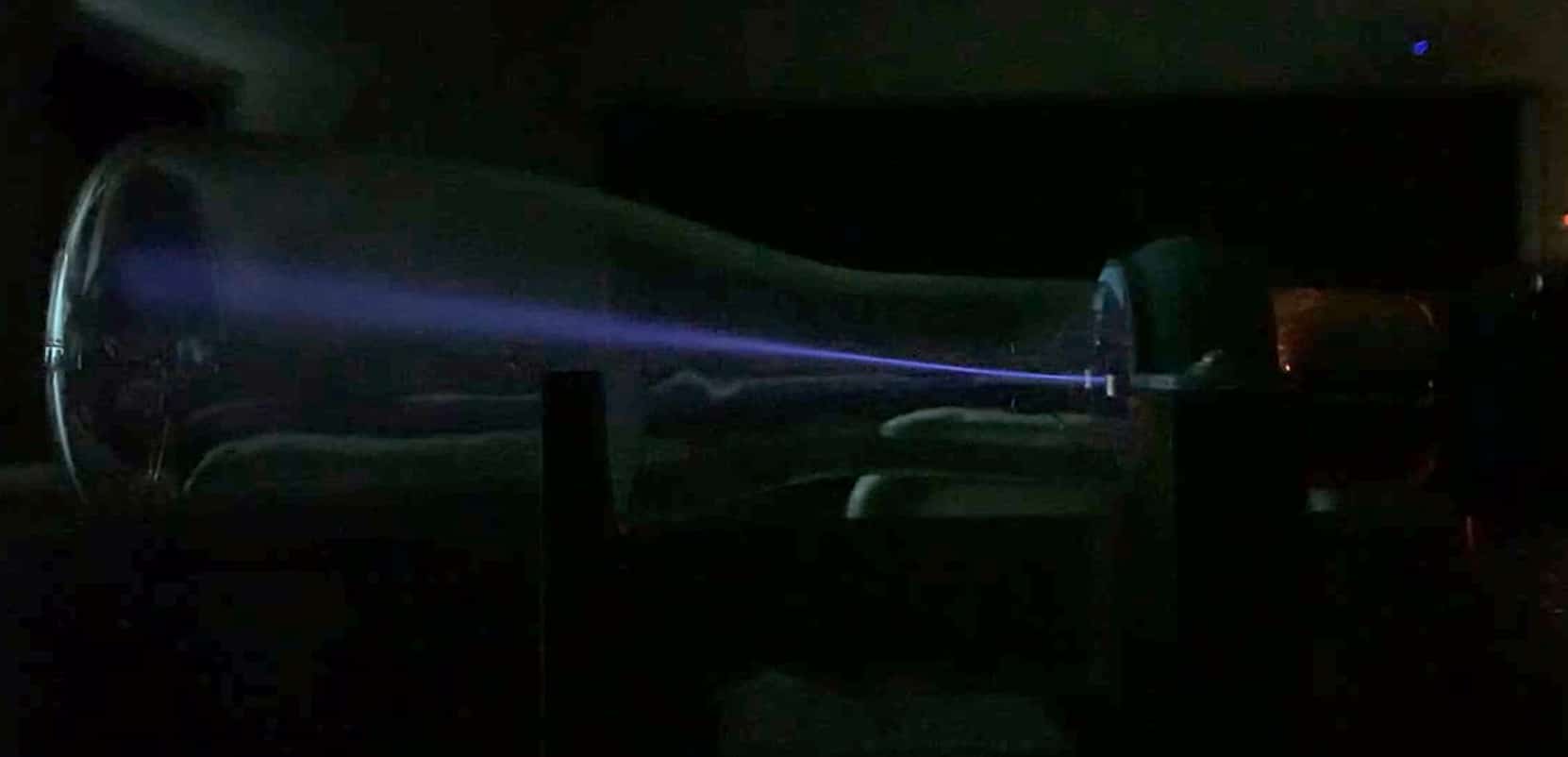

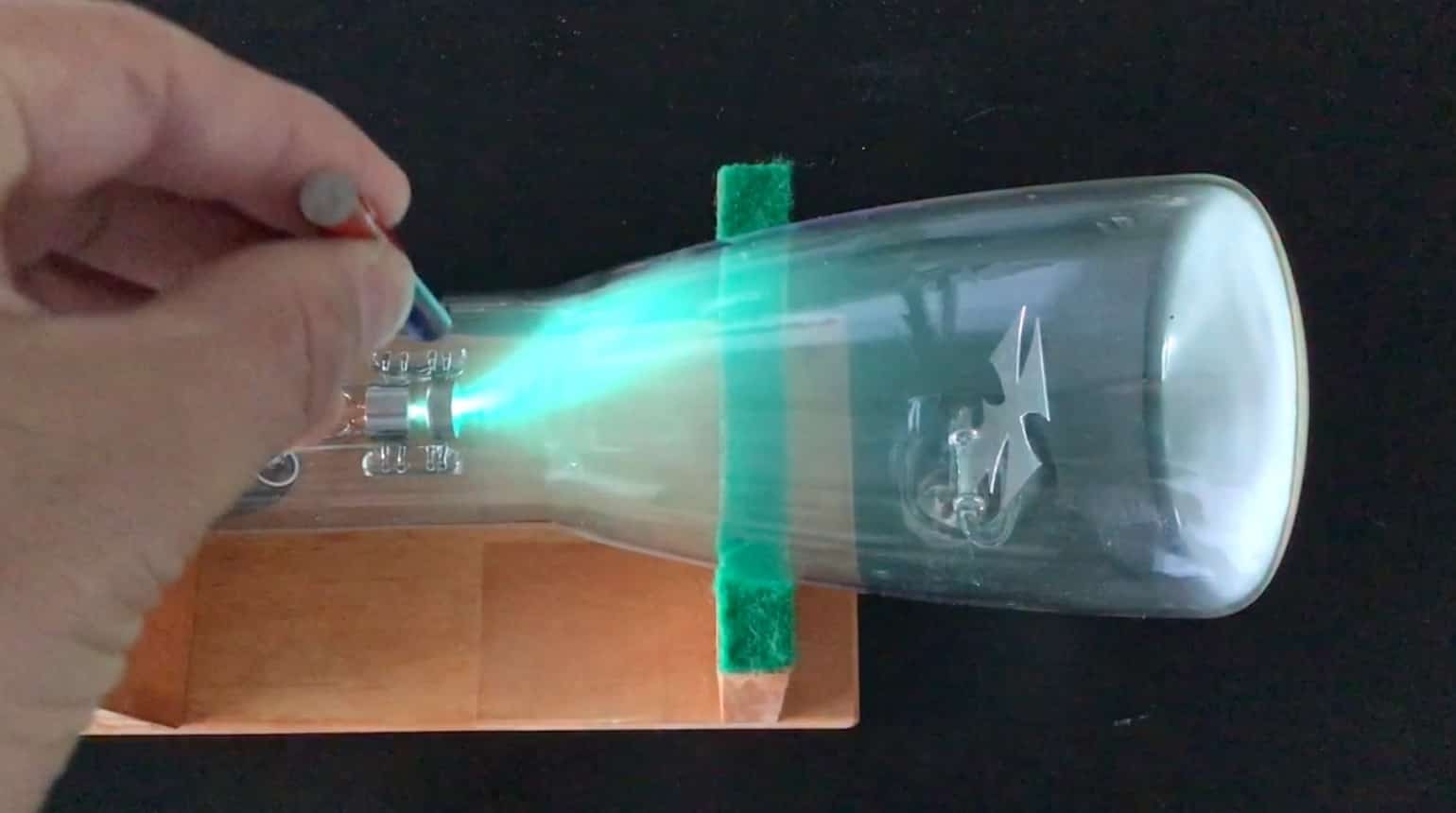

こちらは黄色がマイナス極、赤がプラス極です。この時、十字の模様が写ります。

正面から見るとくっきり見えますね。

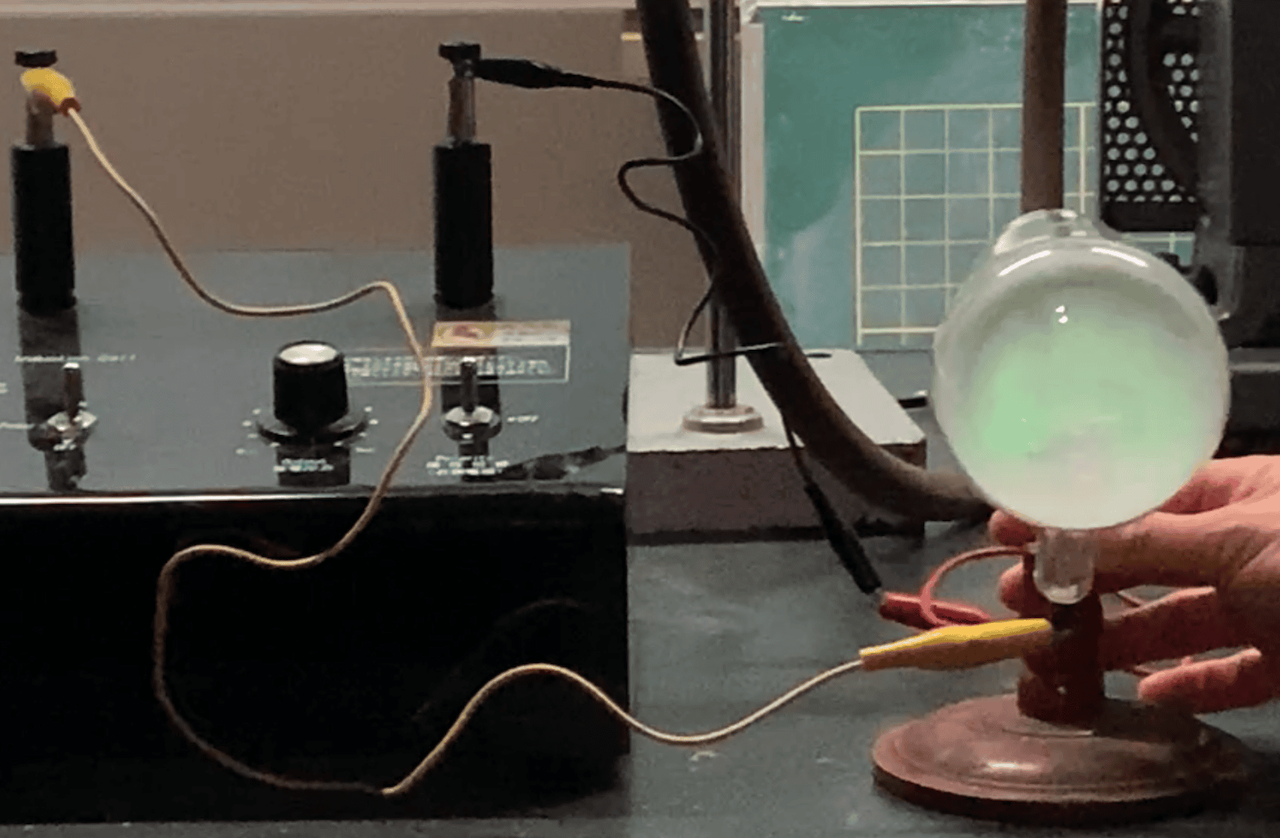

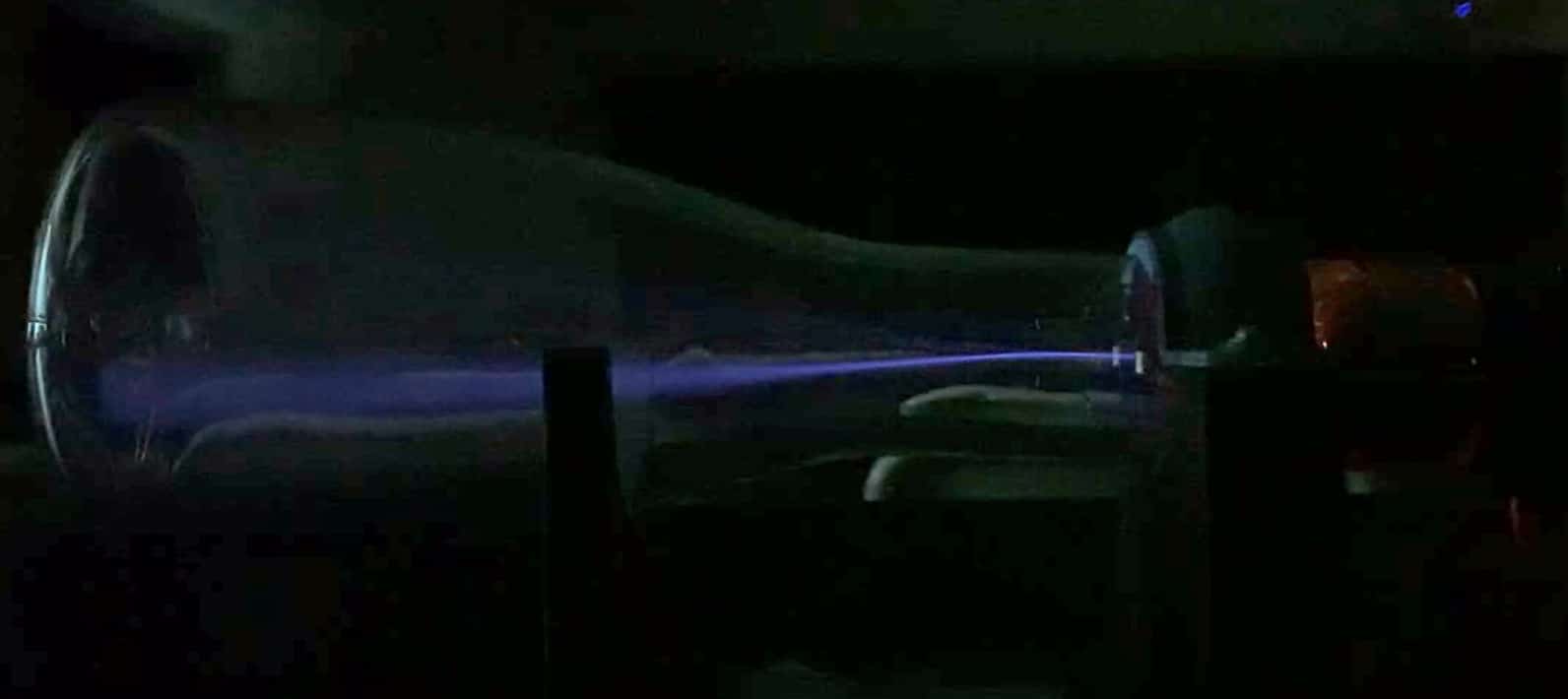

逆に繋いでみると、十字の模様がはっきりしません。

電子線が−極(黄)から出て、+極(赤)に向かってまっすぐ進んでいることが、影の出方で分かります。影がくっきり映るのは、まっすぐに飛んできた電子が十字に遮られるから。逆につなぐと、電子が飛んでこないため、影はできません。

この結果から、電流の正体である電子は−極から飛び出していることが観察的に理解できます。

電流の向きに関しては、ベンジャミン・フランクリンが1750頃に+から−の向きに流れていると決めました。しかし当時は電流の正体まではわかっていませんでした。それからおよそ100年後の、1869年に科学者のヒットルフが、ー極から何らかのビームが出ているということを指摘しました。この時わかったのは、電流の正体となるものがマイナス極からプラス極に流れているということです。(wikipediaより)

ここからは授業者の注意点です。

クルックス管を使った演示には注意点があります。こちらをよく読んで、生徒の前で行うときは特に注意をしましょう。X線の発生をできるだけ抑えるために、特に重要なのは、

誘導コイルの放電出力は、電子線の観察ができる範囲で最低に設定する。

できる限り距離を取る。生徒への距離は1m以上とする。

演示時間は年間10分程度に抑える。

などですね。私は3分くらいで見えたらおしまえいにしています。また動画を撮って、見せたりもしています。

また誘導コイルを使うので、授業者は説明しながら行うとふとした瞬間に感電をすることもあります。私は一度感電をしたことがあるのですが、ひっくり返るような衝撃でした。特に操作に注意をする必要があります。

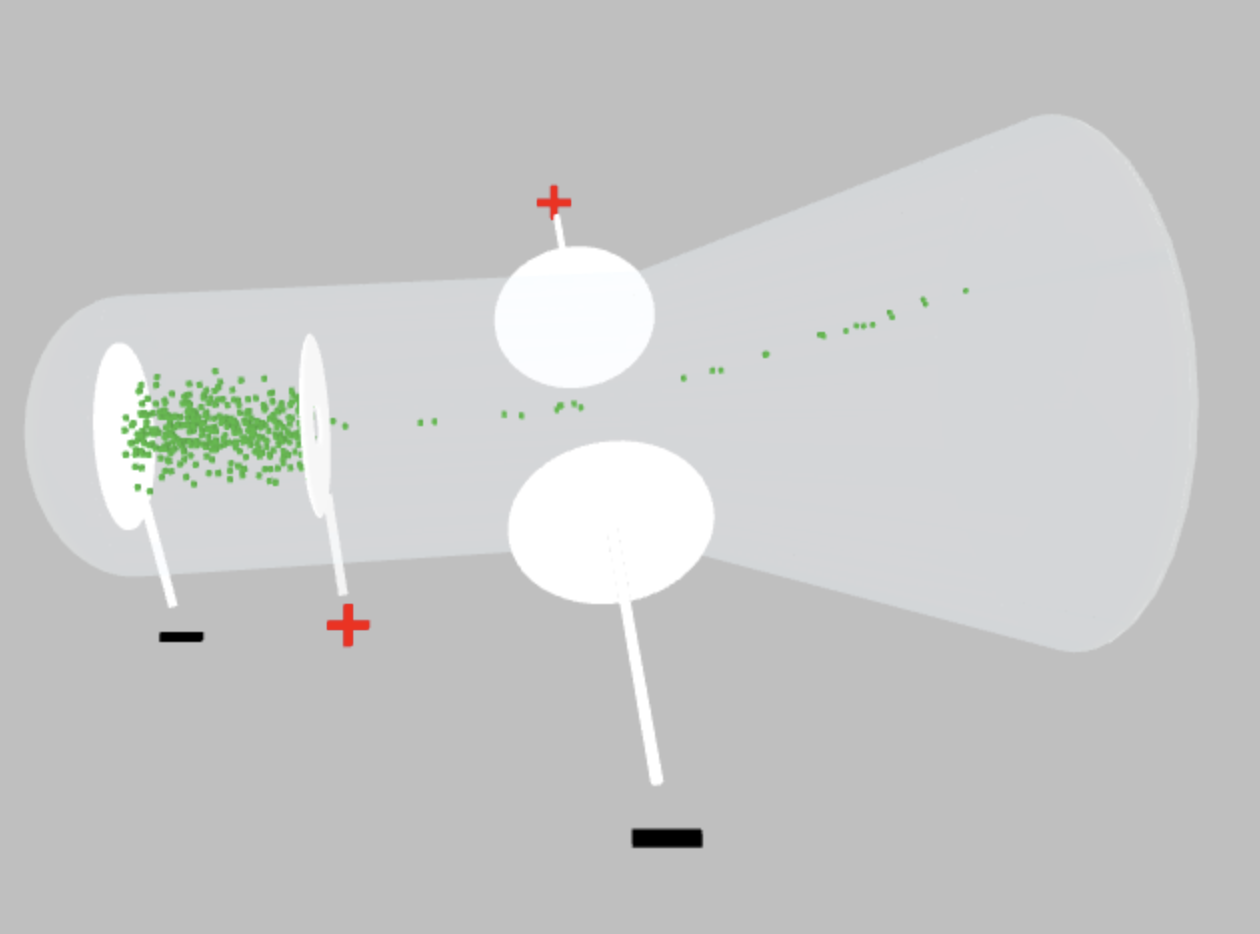

電極付きの真空放電管の中で陰極線(電子線)を発生させて、電場を上下にかけてみました。どちらに曲がるのか?で陰極線の持つ電荷の種類がわかります。

電場が何もない場合は、真っ直ぐと進みます。

上に+、下に−の電場をかけると、上方向に電子線が曲がります。

逆に、下に+、上に+の電場をかけると、下に曲がります。

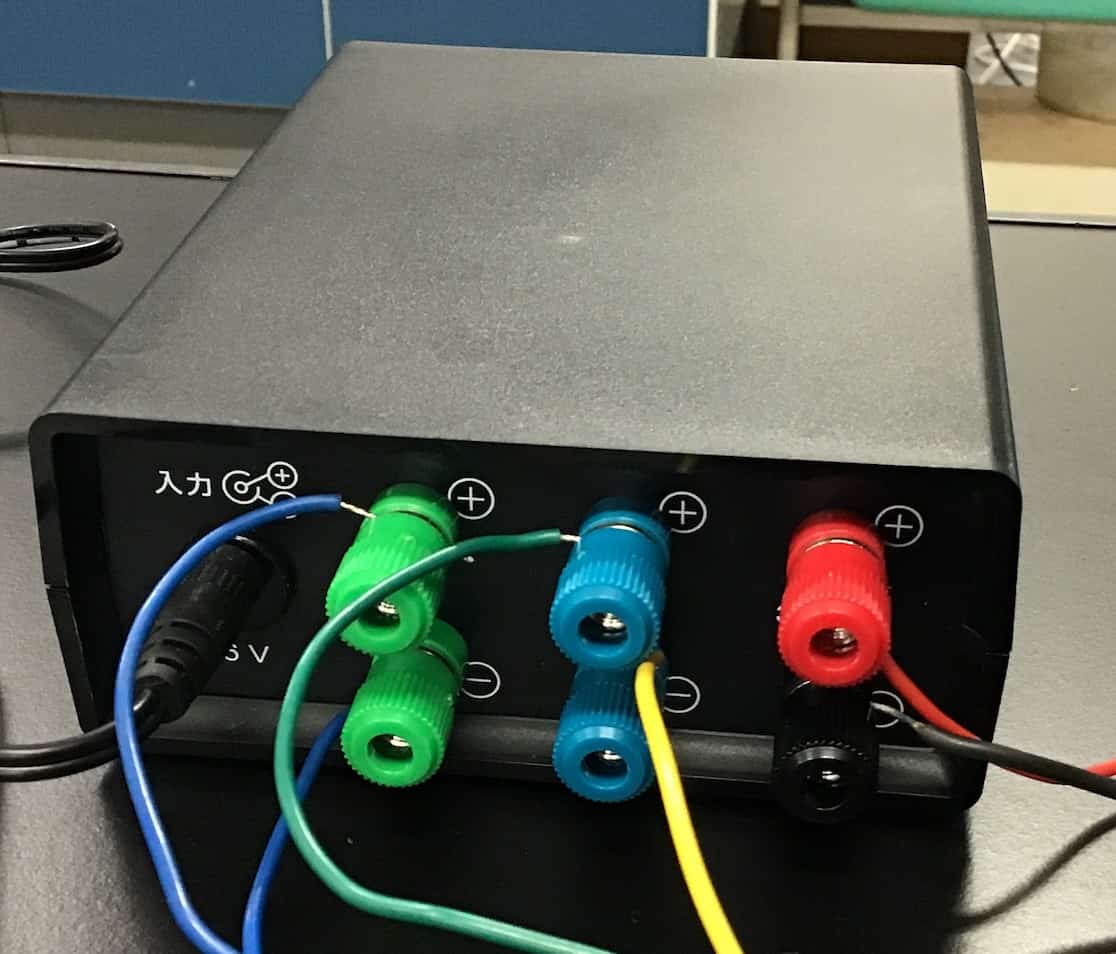

ちなみに接続の方法はこちらです。

同じ仕組みで電子の動きを操作しているものにブラウン管テレビがあります。昔のテレビに磁石を近づけた様子はこちらです。併せてご覧ください。

電子線(陰極線)に磁石を近づけてみたときの様子です。ローレンツ力の向きと一致しているのか、左手で確かめてみましょう。

陰極からビームが出ています。的にあてると、影ができることから、粒子が陰極から出ていることがわかります。

S極を近づけると、下の方に曲がります。

フレミング左手の法則と手の形をあわせてみてくださいね。

こちらも併せてご覧ください。

こちらのサイトもおすすめです。

続く放射線については、こちらの動画がおすすめです。

静電気発生マシーン(バンデグラフ)を使うと、こんな面白い実験が!!

バンデグラフを使った面白実験も公開しています。この実験は、広瀬すずさん・鈴木亮平さん・やす子さん・チョコレートプラネッツの長田さん・松尾さん等とテレビ番組にて行った実験も含まれます。詳しくはこちらをどうぞ。

※ なお、静電気発生装置(バンデグラフ)を用いた実験については、必ず専門家の方の立ち合いのもと行ってください。お気をつけてお試しください。また静電気実験に関するご依頼(実験教室やTV監修・出演等)についてはこちらからお願いします。

【特集】やめられなくなる!静電気実験

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・科学のネタ帳の内容が本になりました。詳しくはこちら

・運営者の桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

体中に梱包材をはりつけてみよう!

体中に梱包材をはりつけてみよう!

テレビ番組等・科学監修等のお知らせ

- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師等・ショー・その他お知らせ

- 2/20(金)「生徒の進学希望実現支援事業」研究授業@福井県立若狭高等学校 講師

- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定

- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads

Explore

- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。

- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。

- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。

- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。

- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。

- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。

- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。