漂白と脱色の言葉の違いと「色を消す」とはどういうこと?漂白の仕組みを科学する

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

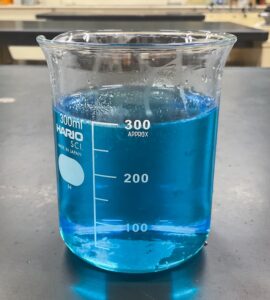

「プールのあの独特の匂い」「真っ白なシャツの秘密」「キッチンで大活躍するあの液体」…。私たちの身の回りには、塩素の力がたくさん隠れています。そして、その力を語るときによく耳にするのが「漂白(ひょうはく)」という言葉です。でも、ふと思ったことはありませんか?「これって、脱色(だっしょく)じゃダメなのかな?」と。実は、この二つの言葉、似ているようでいて、科学の世界ではちゃんと使い分けがあるんです。今回は、この素朴な疑問の探求から、塩素が色を消し去る驚くべきミクロの世界まで、一緒に旅をしてみましょう!

「脱色」と「漂白」の関係は?

まず、言葉の整理から始めましょう。ご提示いただいた辞書の通り、この二つの言葉は、実は親子のような関係にあります。

脱色:色を抜くこと全般を指す、とても広い意味の言葉です。例えば、ろ過装置で水の色を取り除いたり、活性炭がにごりを吸着したりするのも、すべて「脱色」に含まれます。

漂白:脱色の中でも特に、繊維や食品などを化学的な力で「白くする」ことを指します。つまり、「漂白」は「脱色」という大きなカテゴリーの中の、特別な方法の一つというわけです。

イメージとしては、「動物」という大きなグループの中に、「犬」や「猫」がいるのと同じですね。「漂白」は「脱色」というチームに所属する、花形選手のような存在なのです。

科学の目:塩素はなぜ色を消せるのか?

では、いよいよ本題です。塩素系漂白剤は、一体どうやって色を消しているのでしょうか?その秘密は「酸化」という化学反応にあります。そもそも、私たちが「色」として認識しているものの正体は、物質の中にある「発色団(はっしょくだん)」と呼ばれる部分です。この発色団が、光の中の特定の色だけを吸収し、残りの色を反射するため、私たちの目に色として映ります。

塩素(正確には水と反応してできる次亜塩素酸)は、この発色団を壊す天才です。強力な酸化作用によって、発色団の化学構造をバラバラにしてしまうのです。構造が壊れてしまった発色団は、もう光を吸収することができません。結果として、私たちの目にはその物質が無色透明(あるいは白く)見える、というわけです。まるで、色とりどりの光でできていたステンドグラスを、一枚の透明なガラスに変えてしまうようなイメージですね。塩素は私たちの生活を清潔で安全に保ってくれる強力なパートナーですが、その働きには深い化学の世界が広がっているのです。

いかがでしたでしょうか?「漂白」と「脱色」という、ふとした言葉の違いから、ミクロの世界で繰り広げられる化学反応のダイナミックなストーリーまで感じていただけたなら嬉しいです。次に白いシャツに袖を通すときや、プールの水の透明さを見つめるとき、その裏側で働く小さなヒーロー、塩素の活躍に思いを馳せてみてくださいね。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!