合成抵抗をテスターで測ってみよう!中学校理科で実践する電気抵抗の授業

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

電気の単元、特に「合成抵抗」は、生徒にとって少し抽象的で理解しにくいテーマだと感じていませんか? オームの法則や直列・並列回路の計算は教科書で学んでも、実際の抵抗値の変化を肌で感じる機会は少ないかもしれません。そこで今回は、身近な道具「テスター」を使った合成抵抗の実験をご紹介します。単に計算式を教えるだけでなく、実際に抵抗値を測定することで、生徒たちはより深く電気回路の仕組みを理解し、抵抗という概念を実感できるようになります。この実験は、準備も比較的簡単で、生徒たちの「なるほど!」を引き出すこと間違いなしです。

授業準備:合成抵抗実験の進め方

この実験は、中学校の理科室にある基本的な道具で実施できます。

準備するもの

- テスター: デジタルマルチテスターがおすすめです。今回使用したものは、安価でシンプルな機能、オートレンジ機能、そして自動電源オフ機能がある点が気に入りました。ヒューズ交換ができないタイプでしたが、通常の授業での使用には問題ありません。

- 抵抗器: 100Ω程度の同じ抵抗値のものが複数個あると良いでしょう。今回は2個使用しました。

- ミノムシクリップコード: 抵抗器とテスターを接続するために使います。

- ブレッドボード(任意): 抵抗器の接続がしやすくなりますが、なくても実験は可能です。

実験手順

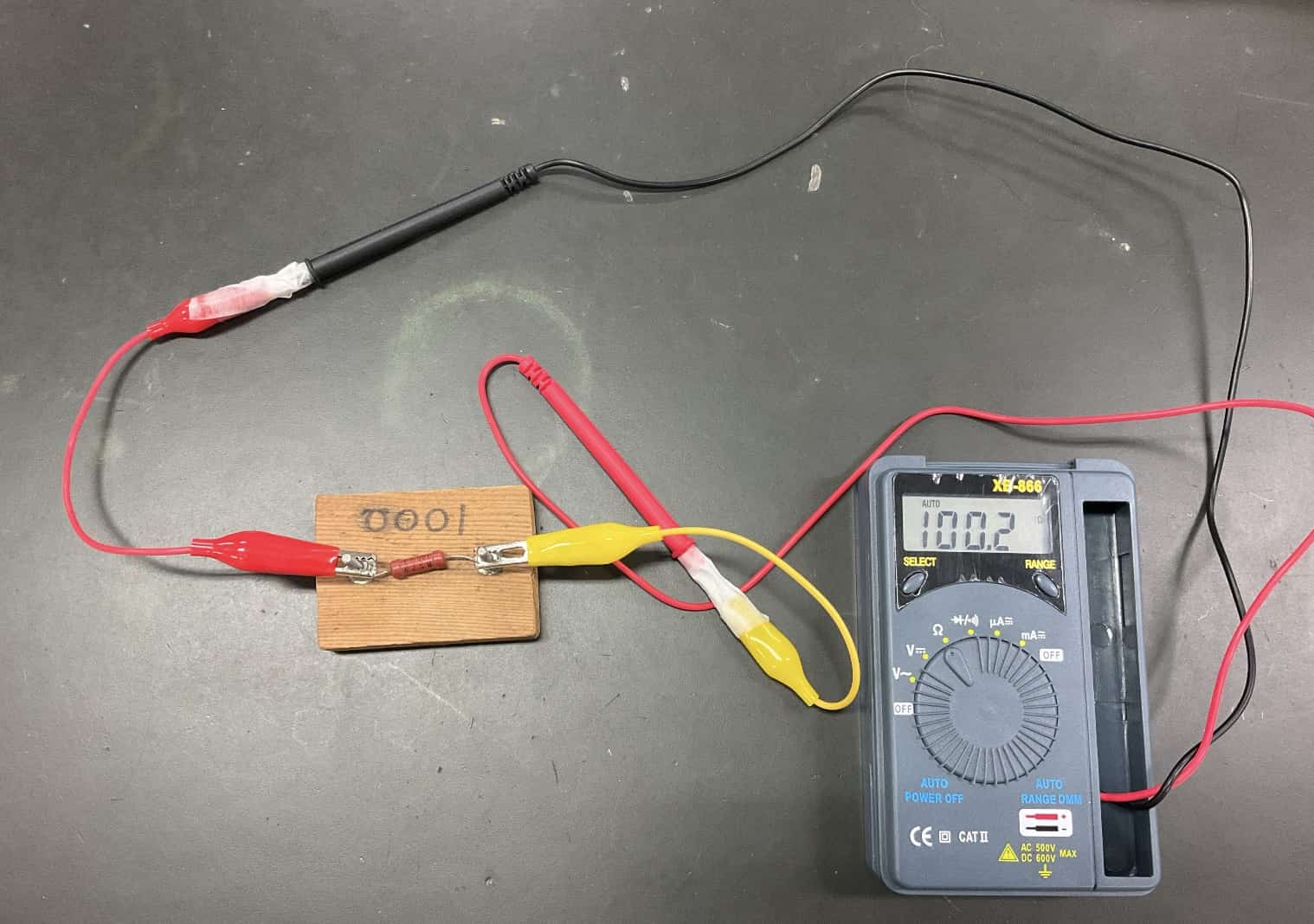

- 抵抗器単体の測定:まず、1つの抵抗器をテスターに接続し、抵抗値を測定します。写真のように、テスターにはっきり「100Ω」と表示されることを確認しましょう。この値が生徒にとっての基準となります。

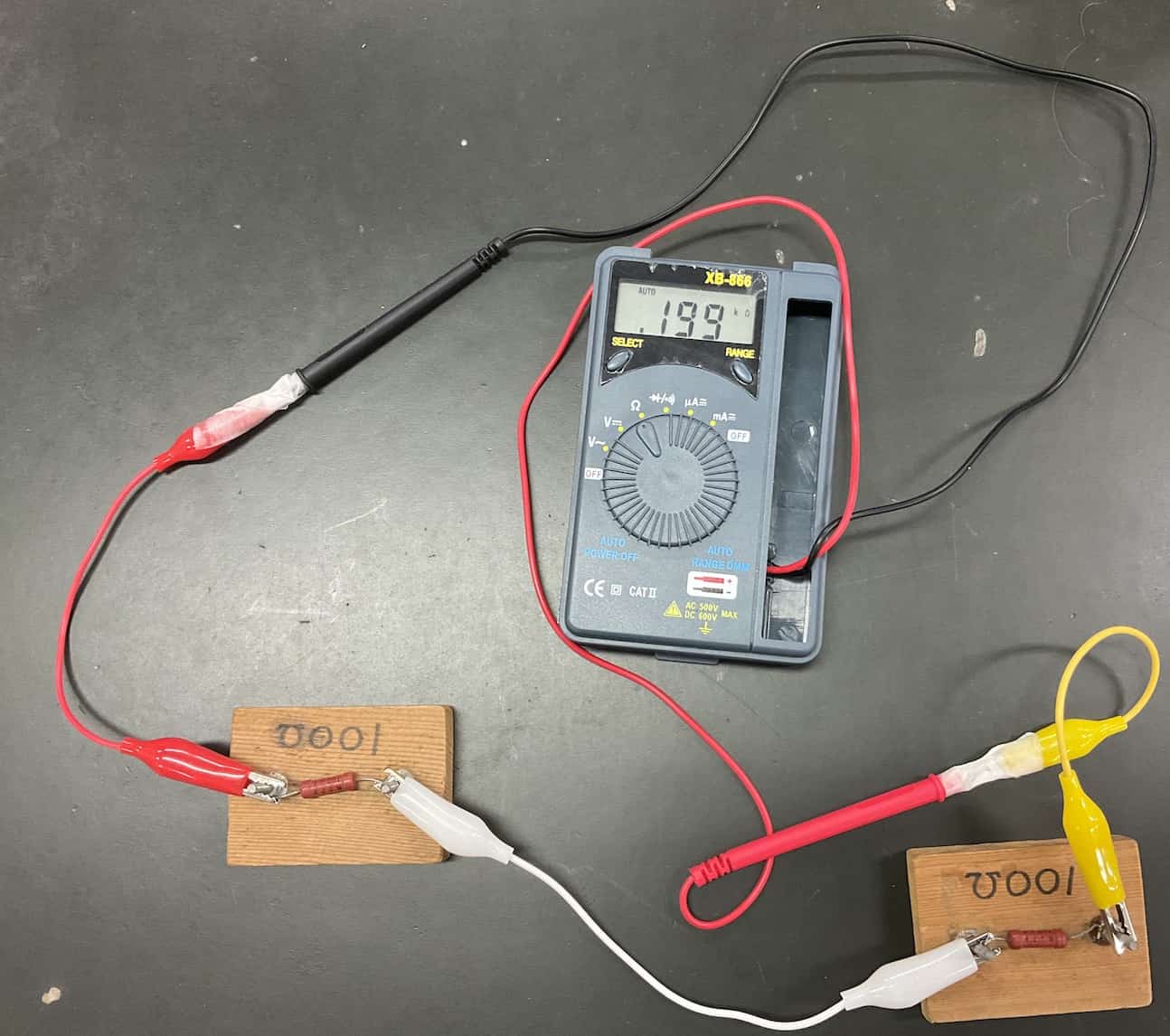

- 直列接続での測定:次に、2つの抵抗器を直列に接続し、その両端をテスターで測定します。結果は「200Ω」と表示されます。生徒に「なぜ200Ωになったんだろう?」と問いかけ、直列接続の合成抵抗の計算式 R=R1+R2 と結びつけましょう。

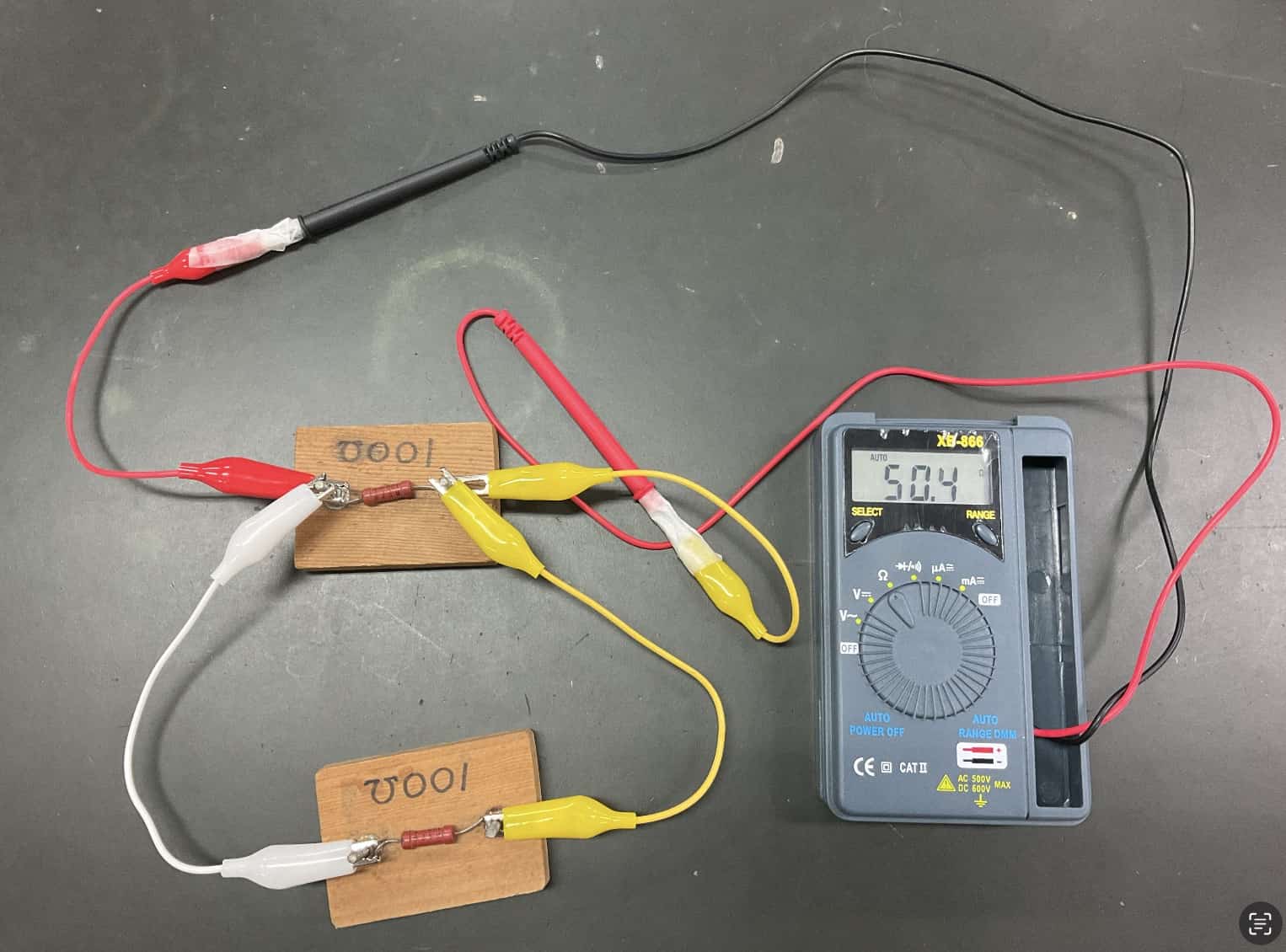

- 並列接続での測定:最後に、2つの抵抗器を並列に接続し、テスターで測定します。この場合、テスターは「50Ω」と表示します。ここで再び生徒に「なぜ50Ωになったんだろう?」と疑問を投げかけます。

実験を成功させるコツ

- 値が安定しない場合: テスターの表示値がなかなか安定しない場合は、一度電源を入れ直すと安定することがあります。

- テスターの選定: 安価なテスターでも十分ですが、オートレンジ機能があると抵抗値の範囲を自動で設定してくれるため、操作が簡単で授業中に手間取りにくいです。また、自動電源オフ機能は、電源の消し忘れによる電池の消耗を防ぐのに役立ちます。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!