理科室から地球の果てへ!? 火成岩と堆積岩をたどる地学アクティビティ教材

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

中学1年生の地学の単元では、火成岩と堆積岩の違いや特徴について学習します。でも、生徒にとっては「この石がどこでできるのか?」という空間的なイメージがつきにくいことも。そこで、「どこでそれらの石ができるのか」を考えるグループワークを取り入れてみました。

ただ知識を詰め込むのではなく、生徒が手と頭を動かして「この石はどんな場所でできるのか?」を自分たちで考えていく活動です。地球規模のスケールで、石が生まれるドラマを想像するきっかけにもなります。

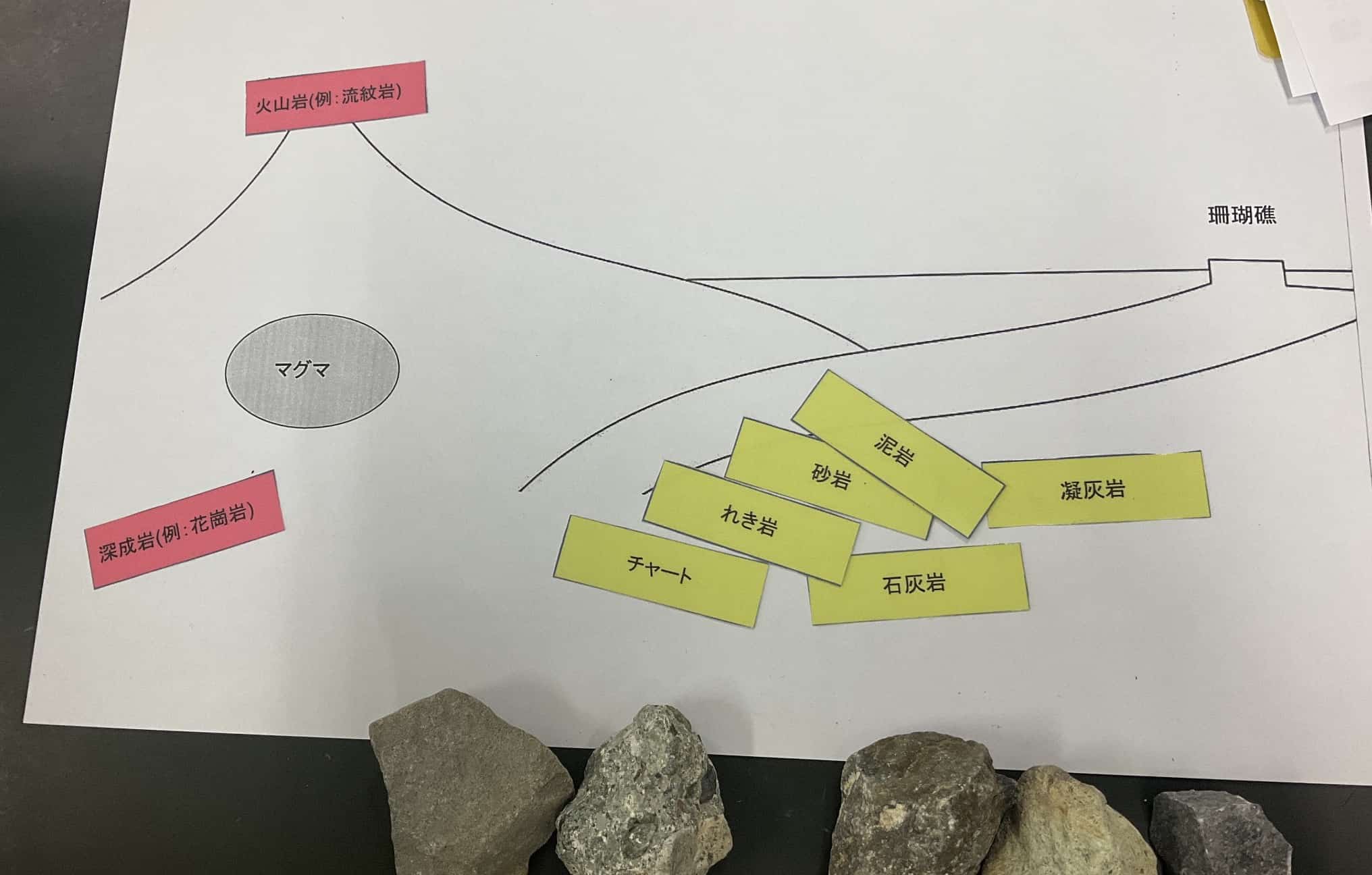

グループワークの題材に使ったのは「プレートテクトニクス」。プレートを模したカードを用意して、生徒たちに「この辺りではどんな石ができそう?」と問いかけながら、海嶺・プレートの沈み込み帯・陸地の堆積環境などを考えさせていきます。

教材の準備はとてもシンプルです:

• プレートを模したカード(板状に切った紙や厚紙でもOK)

• 火成岩や堆積岩のカード(写真つきだとベター)

• 地球の構造やプレート境界を簡略化したマップ(A3サイズ推奨)

こちらがその教材です。→ Googleスライド

泥岩、砂岩、礫岩の並べ方や石灰岩をどこにおくのか、凝灰岩はどうしたらいいのか、などいろいろと試行錯誤をしながら、プレートをおいていました。それぞれの石も用紙したので、楽しく学ぶことができたようです。

【活動の流れ】

1. 火成岩と堆積岩について基本的な知識を復習(マグマが冷えて固まる岩石/粒が積もってできる岩石)

2. プレートカードと岩石カードをグループに配布

3. 地球のどの場所でその岩石ができるかを、グループごとに考え、並べる

4. 発表と教員の補足(「海嶺でできるのは?」「大陸のふもとで見つかるのは?」)

この活動を通して、「火成岩は海底でもできるし、火山の噴火でもできる」「堆積岩は海の底や川の下流で積もっていく」など、生徒たちは岩石と場所の関係性に気づいてくれました。思考力と空間認識力がぐっと育つ、おすすめのアクティビティです!

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!