赤ワインが透明な液体に!「ワインの蒸留」ー 失敗しないための5ステップー

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

赤ワインから透明な液体を取り出し、それに火を灯すと青い炎が燃え上がる…。まるで中世の錬金術のような、ちょっぴり大人びたこの実験。実はこれ、中学校の理科で行う「蒸留(じょうりゅう)」という科学的な手法そのものです。

今回は、赤ワインを使った蒸留実験を通じて、液体が気体へ、そしてまた液体へと姿を変える物質の不思議な性質に迫ります。 この「蒸留」という技術は、お酒造りはもちろん、香水の香り成分の抽出、そしてガソリンを作るための石油の精製など、私たちの生活を支える重要な技術の基礎になっています。

実験には火やガラス器具を使うため危険も伴いますが、正しい手順と注意点を守れば、科学の面白さを存分に味わえるはずです。初めて指導する先生方にも分かりやすいように、安全への配慮を丁寧にまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

実験の準備

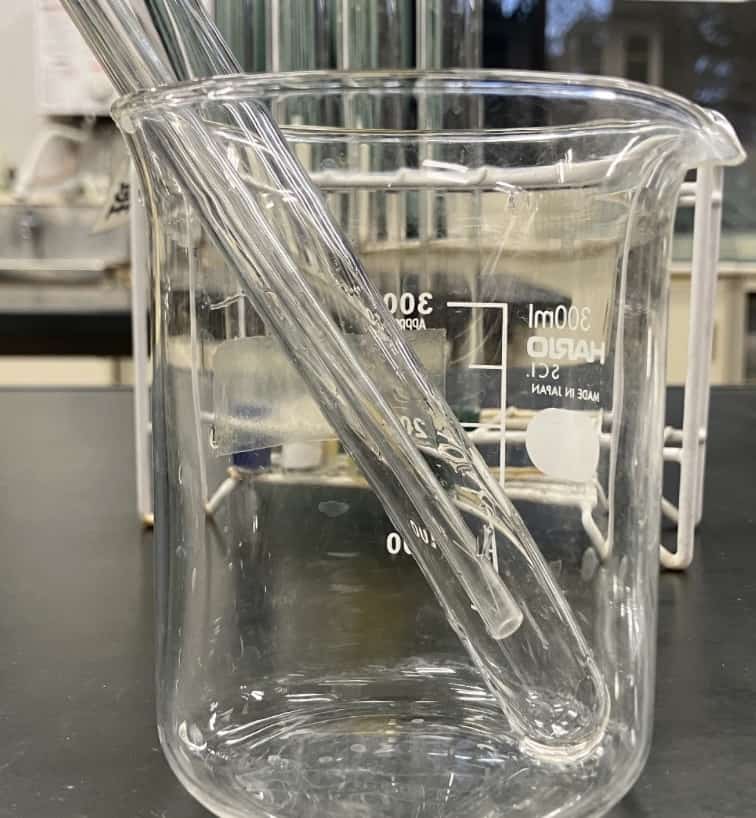

まずは、今回の実験で使う道具たちを紹介します。実験器具の名前を覚えるのも、理科の大切なステップです。

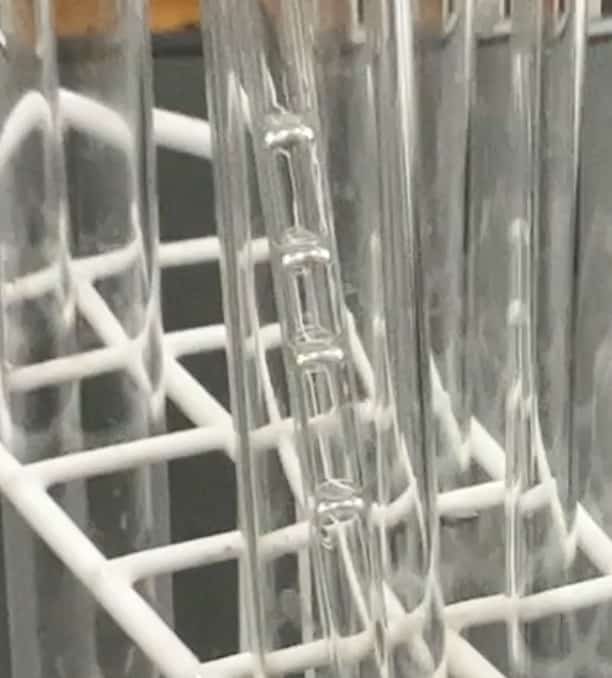

枝付き丸底フラスコ、試験管3本、ビーカー、スタンド、ガスバーナー、三脚、金網、ゴム栓付き温度計、ワイン、マッチ、もえさしいれ、濡れ雑巾、軍手、保護メガネ

今回使用するワインはこちらです。実験を成功させるカギは、アルコール度数にあります。今回用意したワインはこちらのアルコール度数が14パーセントのもの(amazon)。この濃度が後で効いてきます!

一番大切!安全に実験を進めるための約束事

安全対策は最優先です。特に火傷などの事故が多い実験なので、細心の注意を払いましょう。授業で使えるスライドも共有しますので、写真を見ながら注意点を確認する際にご活用ください。▶授業用スライドはこちら

いざ実践!

ステップ1:ワインの準備

ワインを10mLずつ試験管に分け、各班に配布します。軍手、保護メガネを必ず着用!実験器具をセッティングします。この実験は注意点が多く、火傷のリスクもあるため、事前に先生が一度お手本(演示実験)を見せておくと安心です。

ワインをあらかじめ10mLずつ試験管に分けておくと、当日の進行がスムーズになります。なお10mLずつにしているのには訳があります。アルコール度数がもう少し低めの11パーセントであれば、13mLずつくらい入れておくといいですね。この計算の秘密は後ほど解説します。

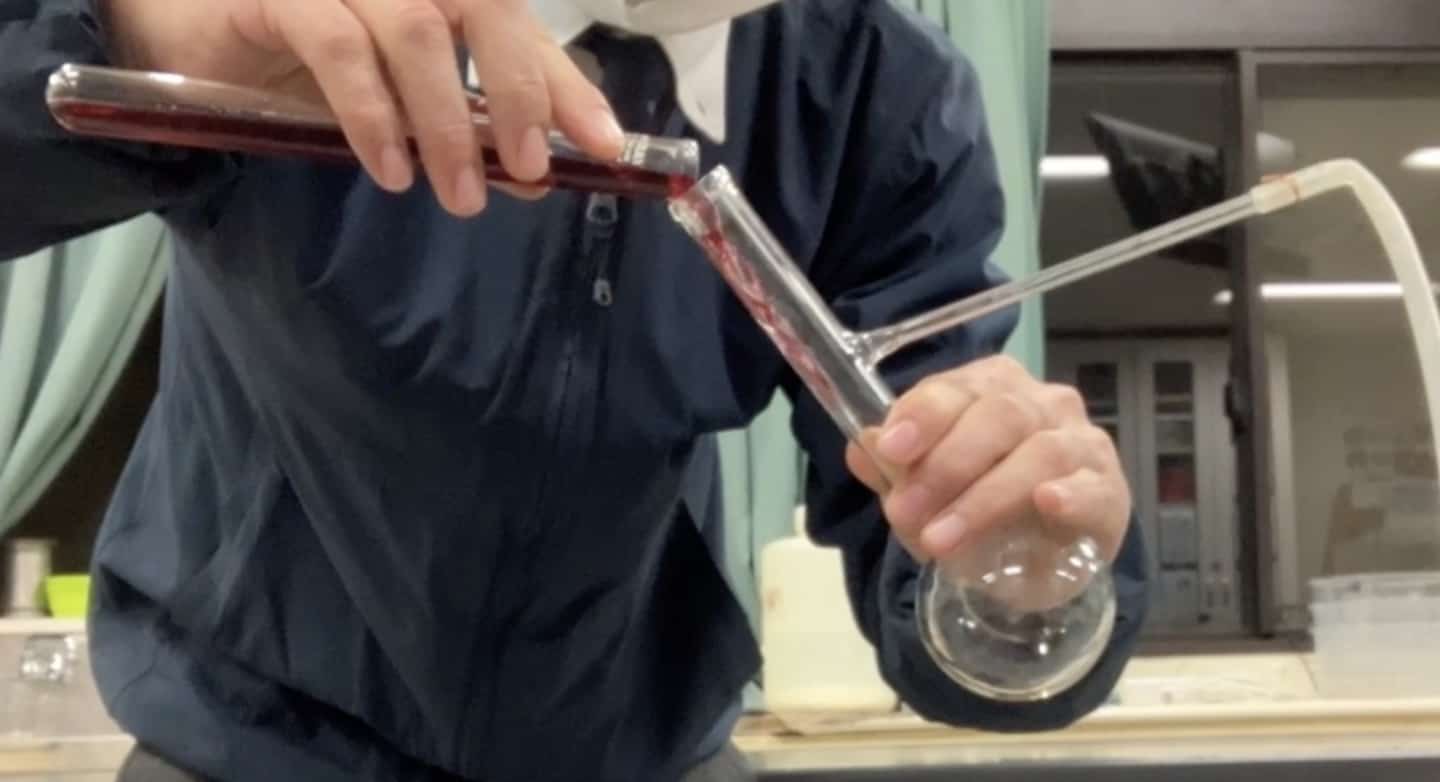

ステップ2:フラスコにワインを注ぐ

枝付きフラスコの枝を上に向け、枝にワインが入らないように慎重に注ぎます。ここで重要なのが温度計の位置です。温度計の先端(球部)が、フラスコの枝の付け根あたりにくるようにセットします。

なぜ温度計を液体の中に入れないのでしょうか? それは、今知りたいのが液体の温度ではなく、「出ていく気体の温度」だからです。枝の部分を通過する蒸気の温度を測ることで、今まさに何が蒸留されているのかを知ることができるのです。

実験は時間との勝負。かなりタイトな時間の実験です。準備と片付けをクラス間で分担するなど、チームワークと工夫が必要です。軍手は、熱くなったゴム管などを交換する際の火傷防止に役立ちます。

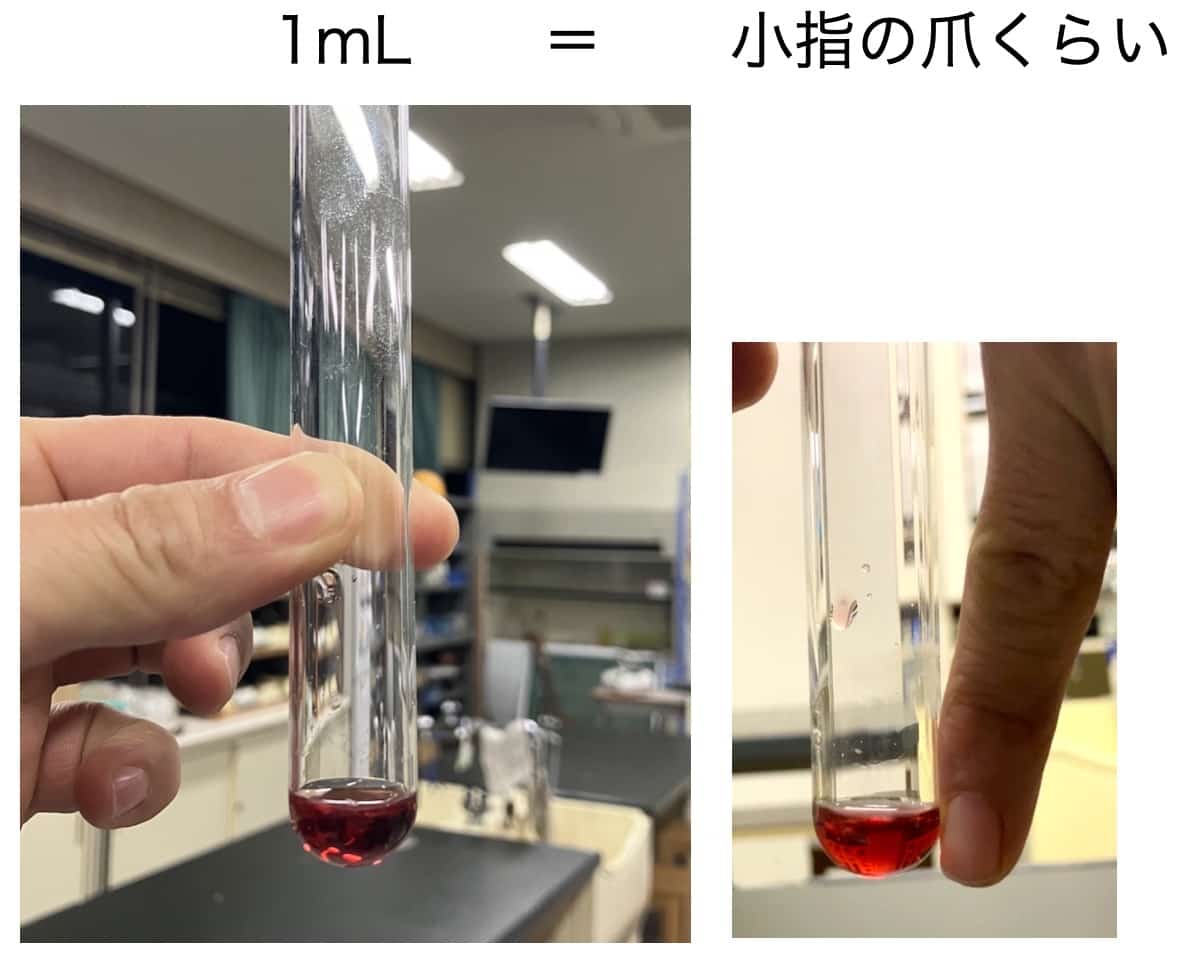

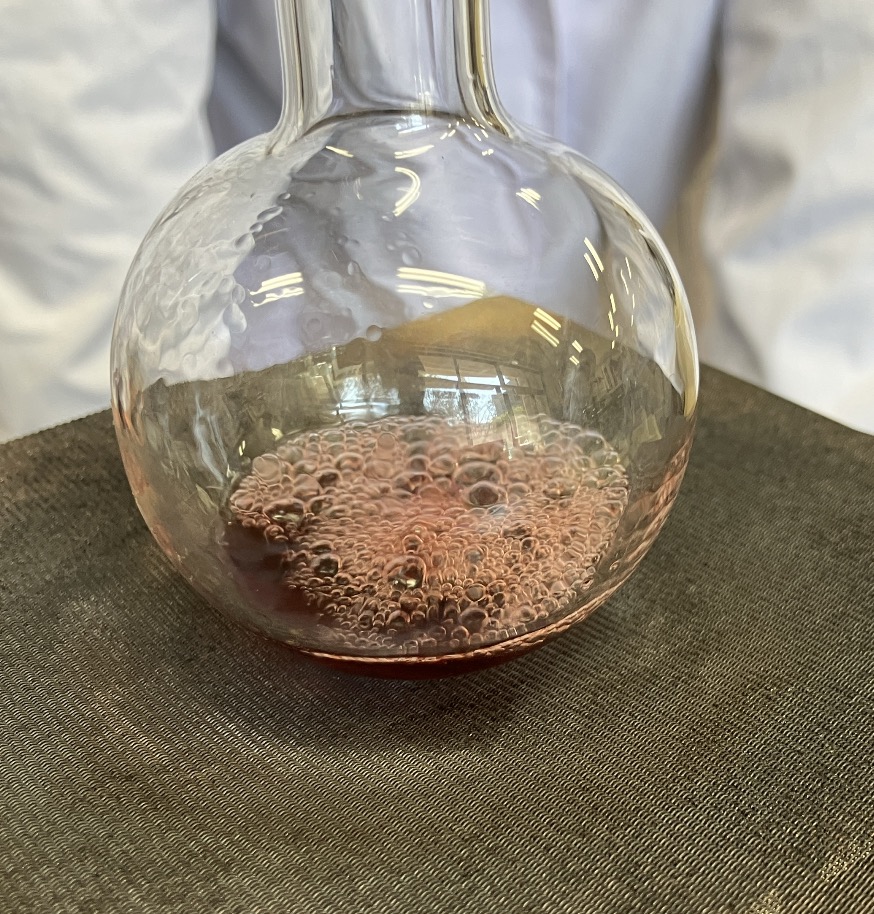

ちなみに、集める液体が1mLの目安ですが、今回は試験管の下から0.5cmくらい(小指の爪の長さくらい)と伝えました。赤ワインを使うと、赤い液体の中から無色透明の蒸留液が溜まっていく様子が際立って見え、生徒たちの歓声が上がります。

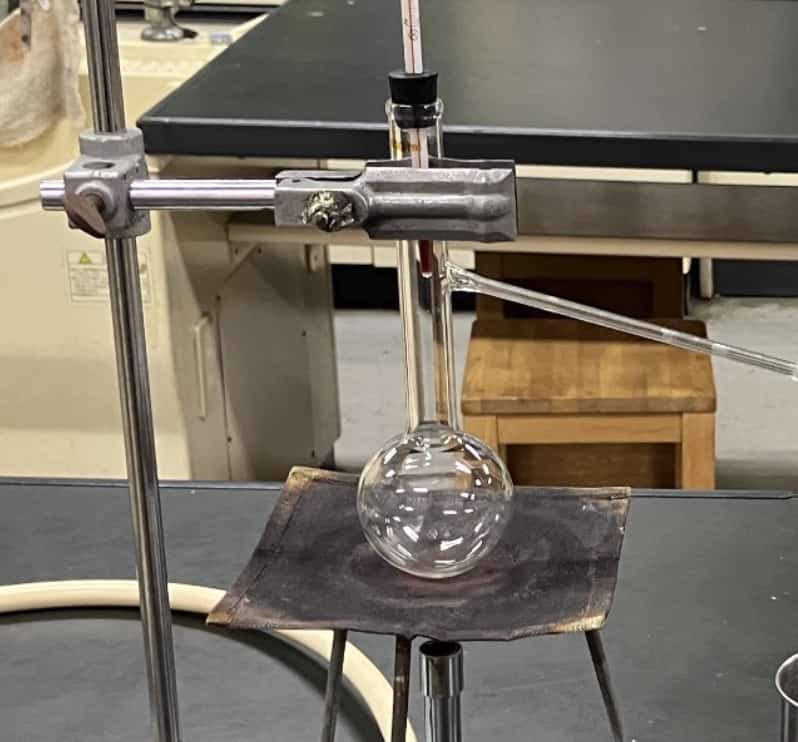

フラスコを固定するアームは、枝の分岐点より「上」を掴むのがポイント。下を持つと、せっかく気体になったアルコールがアームの金属に熱を奪われて冷やされ、液体に戻ってフラスコに落ちてしまい、効率が悪くなります。

ステップ3:いよいよ加熱!沸騰石の役割

「沸騰石」を入れるのを忘れずに!必ず金網を敷き、炎が一点に集中しないようにします。ガスバーナーの火力を調整しながら、温度変化を観察します。

液体を集める試験管に、ゴム管の先が触れないよう、1cmほど浮かせてセットします。ゴム管が折れ曲がっていると、内部の圧力が上がりすぎて危険なので、まっすぐにしておきましょう。

さて、ここで登場する「沸騰石」。これは、液体が突然爆発するように沸騰する「突沸(とっぷつ)」を防ぐためのお守りのようなものです。沸騰石の表面には目に見えない無数の小さな穴が開いており、そこから穏やかに泡が出るのを助けてくれます。#突沸 の詳しい現象はこちらの動画が分かりやすいです。

加熱を始めても、すぐには温度計の目盛りは上がりません。気体の温度を測っているので、液体が温まっても蒸気が出るまでは反応しないのです。しかし、沸騰が始まると、一気に温度が上昇!この瞬間は見逃せません。

ステップ4:液体を回収する(沸点の違い)

温度が70℃を超えたあたりから、枝に液体がつき始めます。試験管に液体を1mLずつ、3本集めます。試験管を交換するときは、ビーカーごと動かすとスムーズです。なぜアルコールが水よりも先に気体になって出てくるのでしょうか?それは、物質が液体から気体に変わる温度、つまり「沸点」が違うからです。

水の沸点が100℃なのに対し、アルコール(エタノール)の沸点は約78℃。熱いお風呂の我慢比べで、アルコール君が先にギブアップして飛び出していくようなイメージですね。

温度が70℃を超えると、先に飛び出してきたアルコールの蒸気が枝の部分で冷やされ、再び液体となって垂れてきます。これを集めるのが蒸留です。1本目の試験管がいっぱいになったら、ビーカーごとさっと交換しましょう。このとき管が熱いことがあるので、軍手をしていると安心です。

ステップ5:最も危険な瞬間「逆流」

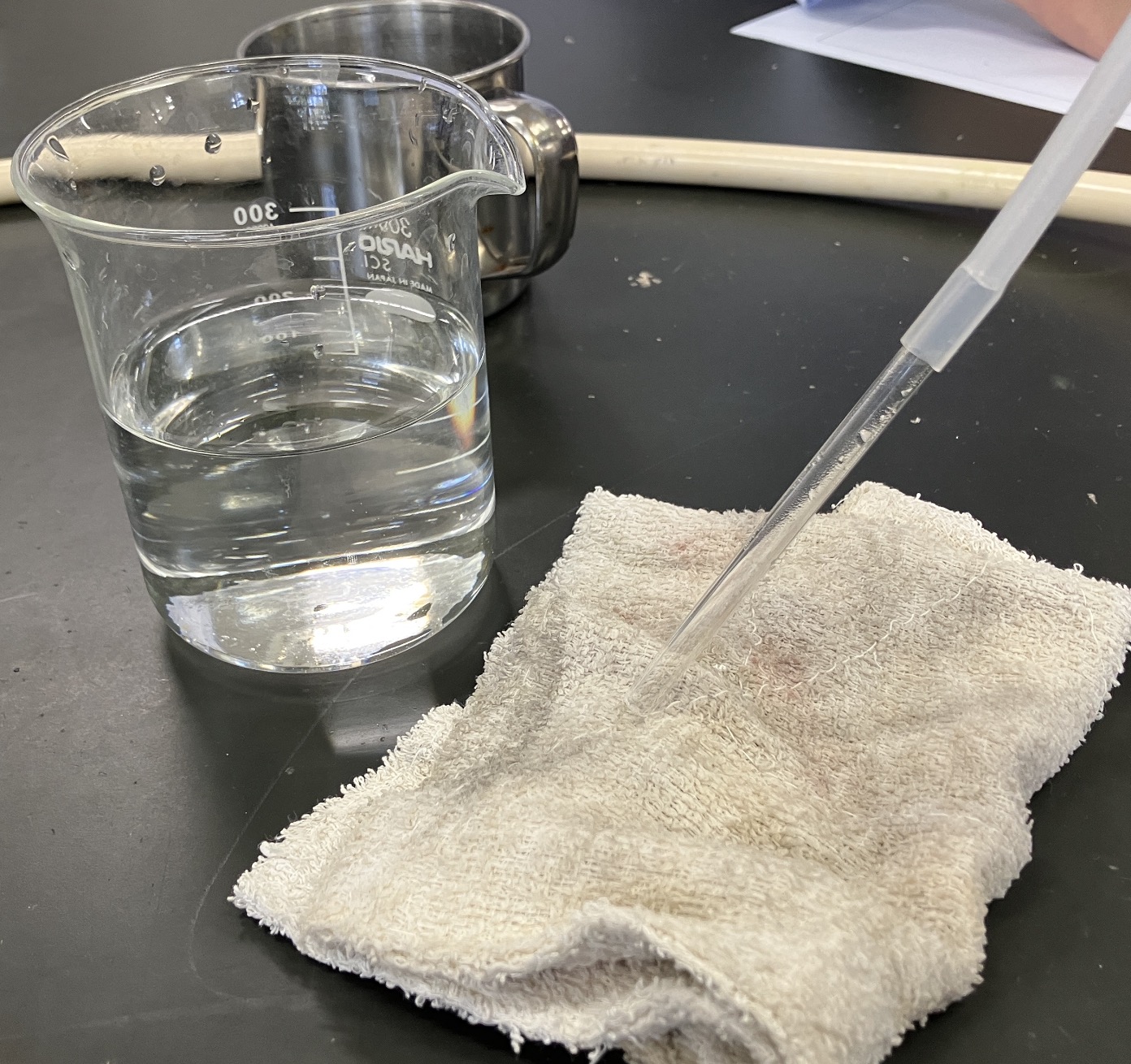

火を消す直前、または消してすぐに、必ずゴム管を試験管から抜きます。熱いゴム管は、水を入れたビーカーではなく、濡れ雑巾の上に置きましょう。これは絶対です!

もしゴム管を液体につけたまま火を消すとどうなるでしょう?フラスコ内の気体が急激に冷えて縮こまり、気圧が下がります。すると、掃除機のように周りの液体を吸い込む「逆流」という現象が起こります。冷たい液体が熱々のフラスコに流れ込むと、温度差でガラスが割れて飛散する恐れがあり、大変危険です。逆流 の恐ろしさが分かる動画がこちらです。

フラスコが液体を吸い上げていきます。

熱いゴム管をうっかり水につけてしまう生徒がいますが、これも危険です。濡れ雑巾の上なら安全に冷ますことができます。

取り出した液体の正体は?

さあ、集めた3本の液体を調べてみましょう。

燃焼試験:1本目と2本目の液体を蒸発皿にとり、マッチの火を近づけると…ポッと青い炎を上げて燃えました!これはアルコールが含まれている証拠です。

冷却効果:指に少し垂らすと、スーッと冷たく感じます。これは液体が蒸発するときに、肌から熱を奪っていく「気化熱」という現象。夏に打ち水をすると涼しくなるのと同じ原理です。アルコールは水よりも蒸発しやすいので、より涼しく感じるのです。

匂いの変化:消毒液のようなツンとしたアルコールの匂いの中に、どことなくワインの甘い香りが残っています。香り成分も一緒に蒸留されたのですね。

【先生向けの計算メモ】 今回のワインはアルコール度数14%なので、配った10mL中には約1.4mLのアルコールが含まれています。そのため、沸点の低いアルコールが多く含まれる1本目はほぼアルコール、2本目はアルコールと水、そして沸点の高い水が主成分となる3本目は火がつきにくい、という結果になるはずです。もしアルコール度数が11%のものを使う場合は、初めに用意するワインの量を14mLくらいにしておくと、

14 × 0.11 = 1.54mL

となり、1mLずつとっていくと、アルコールのみ、アルコールと水半分半分、水だけ…というように、段階的な変化がわかりやすくなります。

このワインの蒸留実験は、沸点の違いを利用して混合物を分離するという、科学の基本的な考え方を学ぶ絶好の機会です。同時に、逆流や突沸といった現象から、科学の厳しさと安全管理の大切さも教えてくれます。ぜひ、安全に気を付けて、知的好奇心を満たす素晴らしい体験をしてください。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください! ・科学のネタ帳の内容が本になりました。詳しくはこちら ・運営者の桑子研についてはこちら ・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら ・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!