豚の心臓解剖「本物」に勝る教材なし!心臓解剖で学ぶ生物のしくみ

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

本物の心臓を観察する――豚の心臓解剖で「いのち」と「構造」を学ぶ授業実践

今回は、教科書では得られない「本物の気づき」に出会える授業をご紹介します。テーマはなんと——豚の心臓の解剖!「えっ、本物?」と驚かれるかもしれませんが、心臓は生物の仕組みを学ぶうえで極めて重要な器官。実際に触れて、観察して、構造を体感することで、学びの深さがまるで違ってきます。今回は「総武教育」さんから、解剖しやすいように調整された豚の心臓を10個購入しました。楽天やamazonでも売っているて買うことができます。

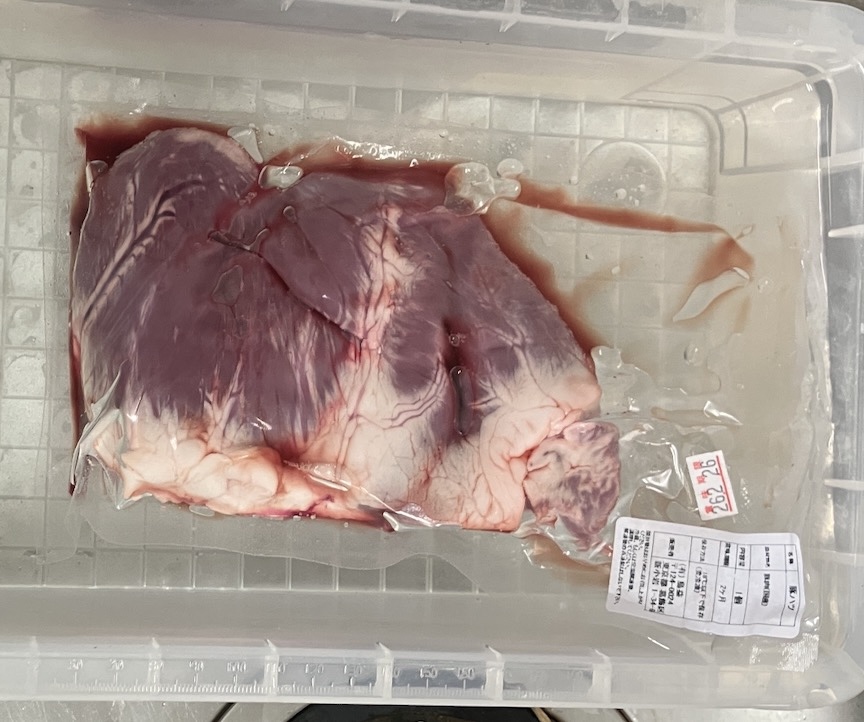

ただし教材会社で買ったものは動脈など血管がついていたり、耳と言われる心房がついていたりしますが、食肉用に売られている通販で買ったものはついていなかったので、その辺りはできれば教材会社で買いたいところです。通販で買ったものはこのように真空パックされていました。

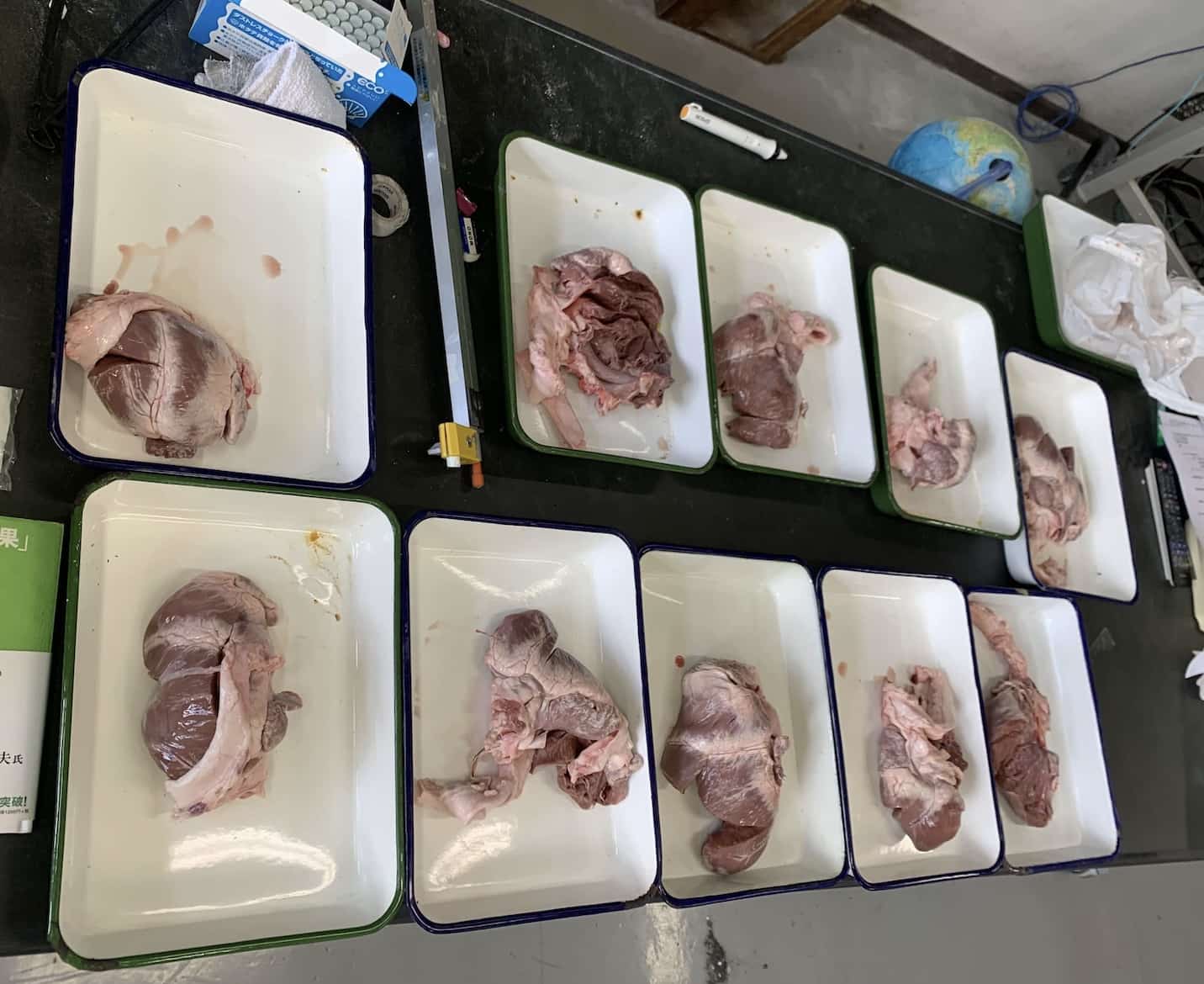

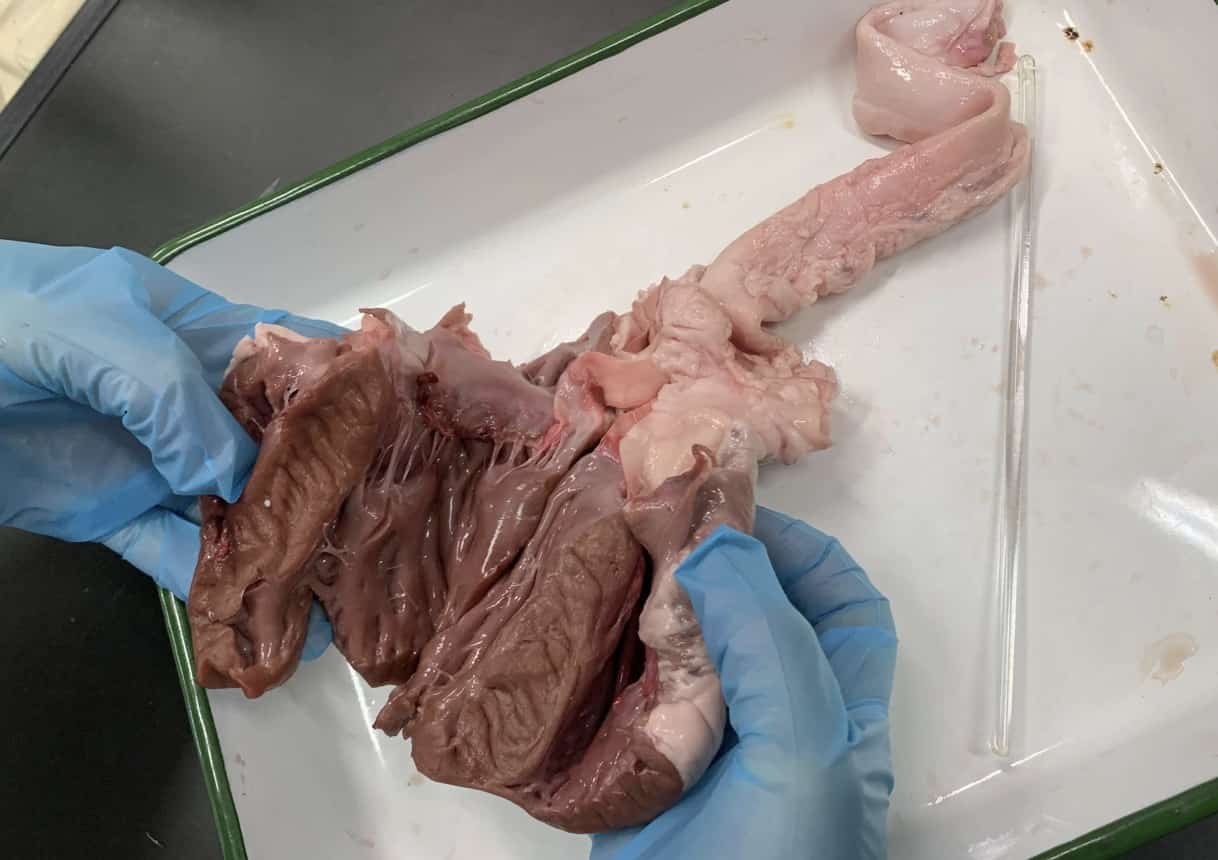

こちらは教材会社で買ったもの。これは冷凍されていないものでした。

10個も買うことはできませんよね。学習用途として扱いやすくした専用品はとてもありがたいです。解剖前日に届いた段ボールの中に、整然と並ぶ心臓の姿は圧巻でした。放課後、教員自身も観察して予習。「生きた臓器」の質感やつながりは、やはり写真や模型とはまったく違います。

それぞれをバットの上に出しました。

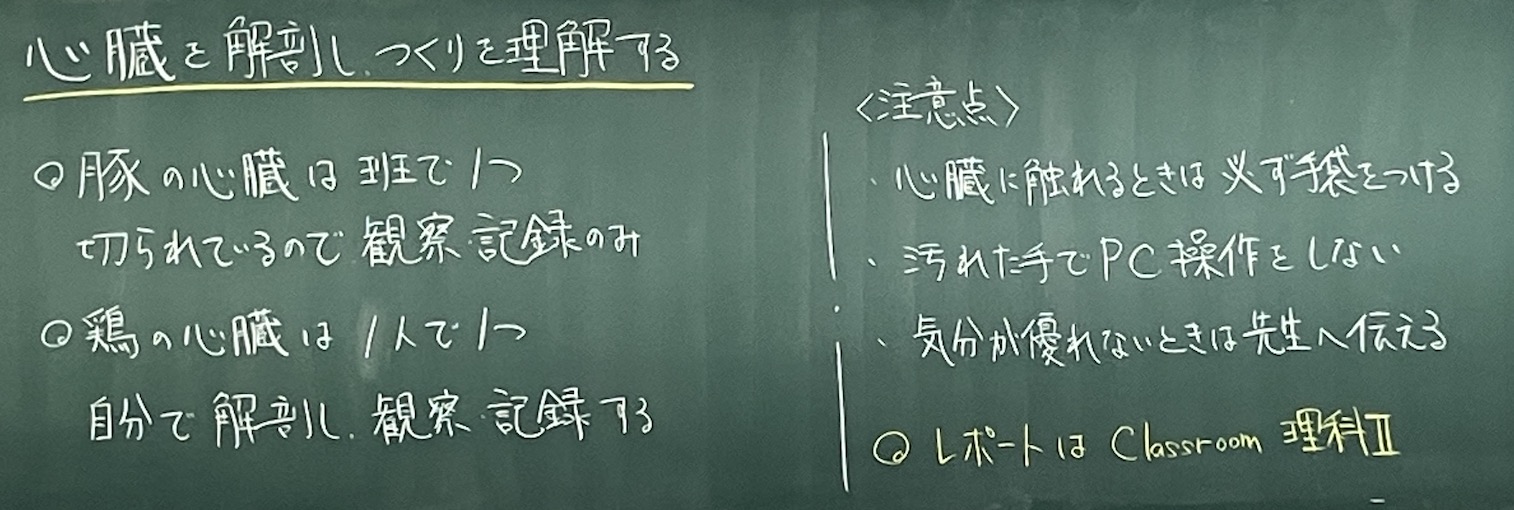

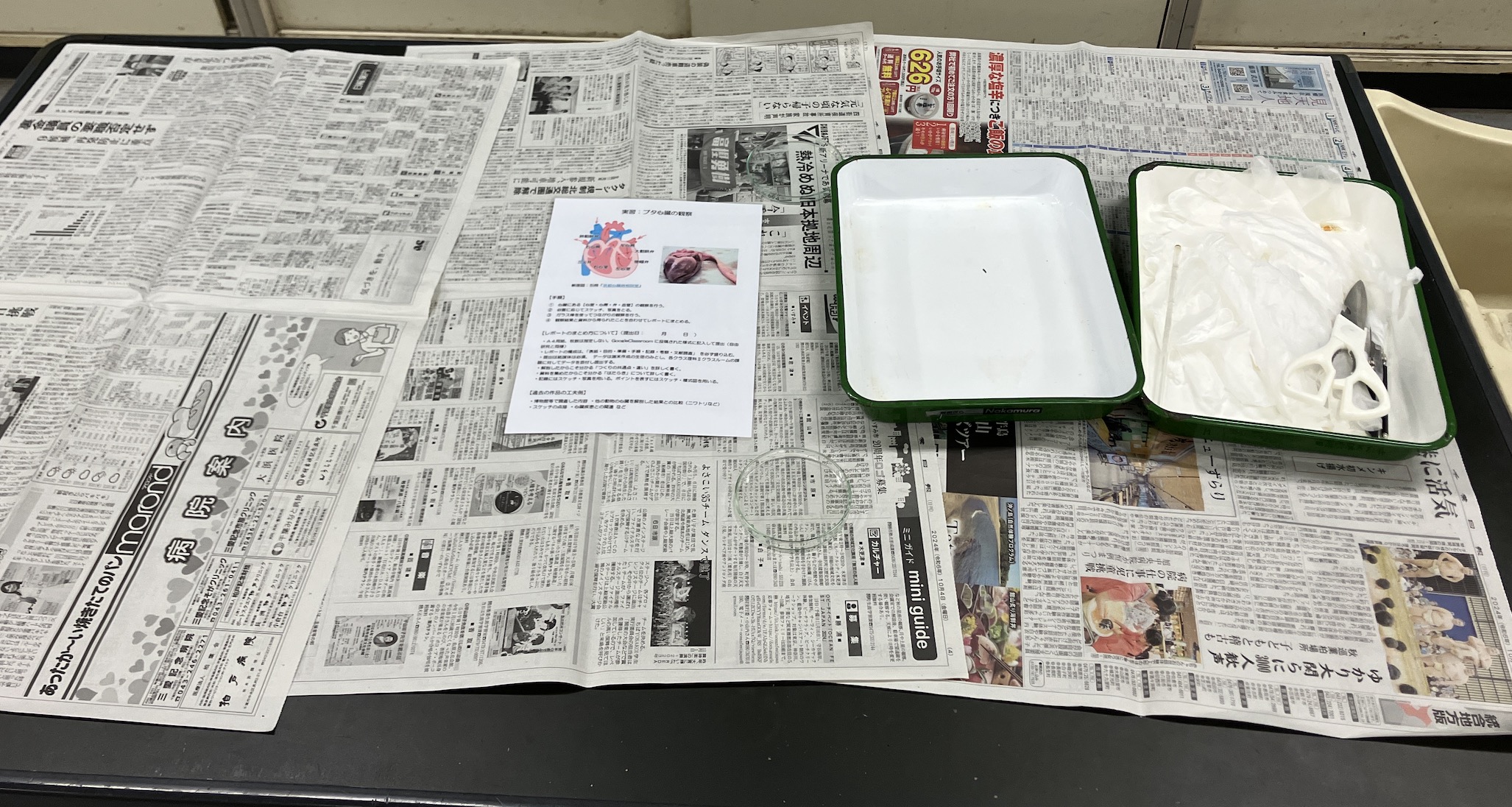

◆ 授業準備と当日の持ち物

【持ち物(生徒用)】

• 白衣

• 保護メガネ

• タブレット(撮影・記録用)

• 筆記用具

【教員が準備したもの】

• 豚の心臓(10個)

• ゴム手袋(学年人数×2)

• ハイター(消毒用)

• バケツ(消毒・洗浄用)

• ガラス棒(血管の通りを確認する用)

【費用目安】

• 豚の心臓:1個 約1,100円 × 10個 = 約11,000円

• 豚の眼球(後日使用):1個 約280円 × 45個 = 約12,600円

鳥の心臓の解剖実験も併せて行うと良いですね。一緒にやる場合には、時間が75分は必要になります。

事前の心構えと学習の目的

命を扱う授業であるため、次のような話を事前にしました

• この心臓は、もともと食用に流通するものを、特別に学習用として使わせてもらっている。

• 医師なども解剖の場では必ず感謝の気持ちをもって取り組んでいる。

• 豚も人間も命ある存在であり、軽い気持ちで扱ってはいけない。

• 匂いや感触に戸惑うこともあるが、冷静に観察に集中してほしい。

実際の心臓を見るので、苦手な生徒もいるだろうとおもい、事前に予告や復習をしておくことの指示を出しておきました。こちらは1週間前に出しておいたものです。

心臓の解剖の際のポイントについて

来週の○月○日に豚の心臓の解剖を予定しています。持ち物は、白衣、保護メガネ、タブレット(写真を撮るよう)、筆記用具です。必ず持ってくるようにしてください。また解剖をした後にレポートにまとめて、提出をしてもらう予定です。どのような観点で解剖をすると良いのかについて、事前に先輩が書いてくれたレポートを見てみておいてください。各クラスの掲示板に紙媒体にしたものを閲覧できるようにしておきますのでご覧いただければと思います。

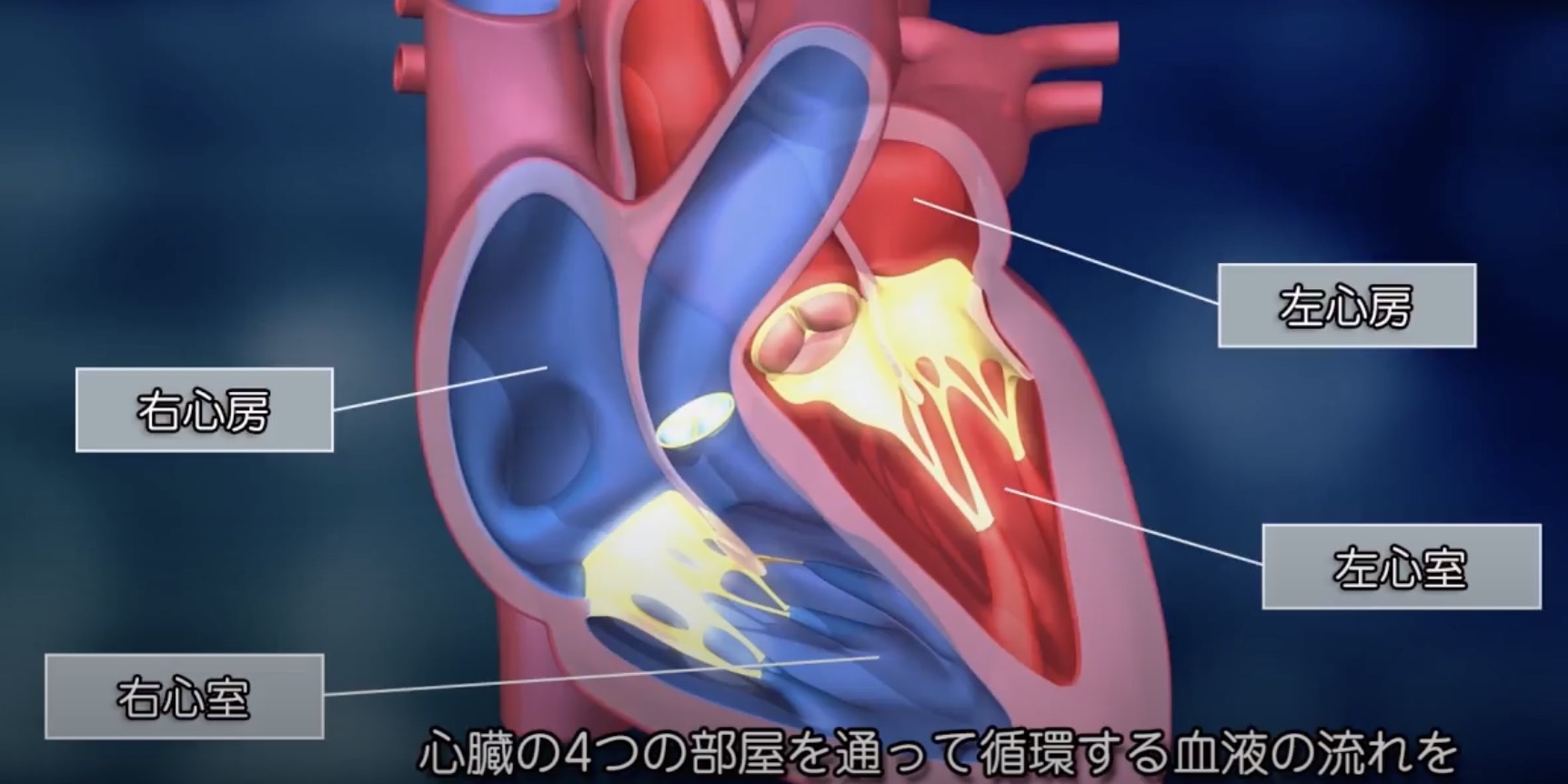

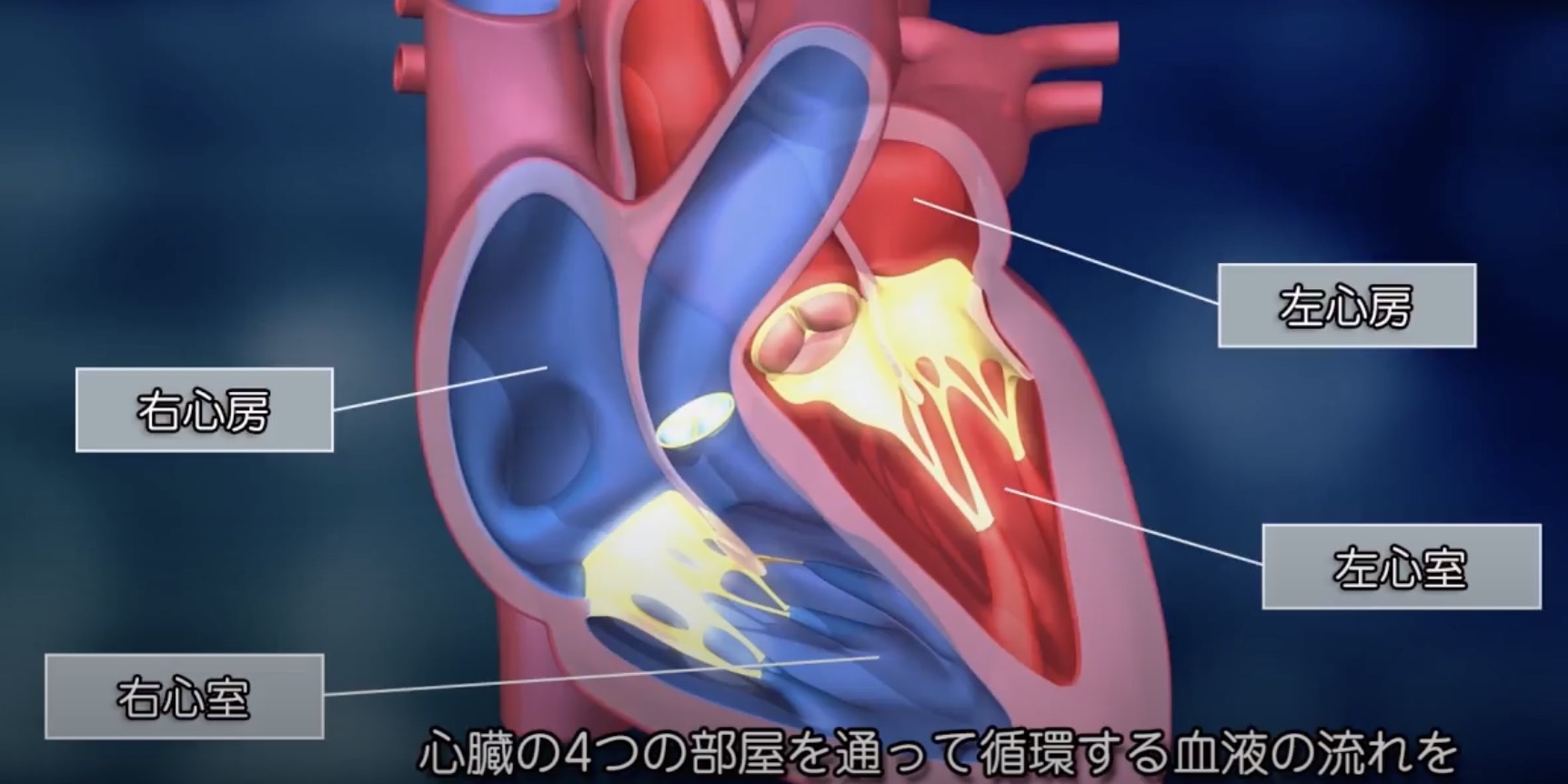

以下のビデオを見せるなどして、事前に心臓についても確認をしておきましょう。

【バイエル サイエンスビデオ】知っておきたい、心臓のはたらき

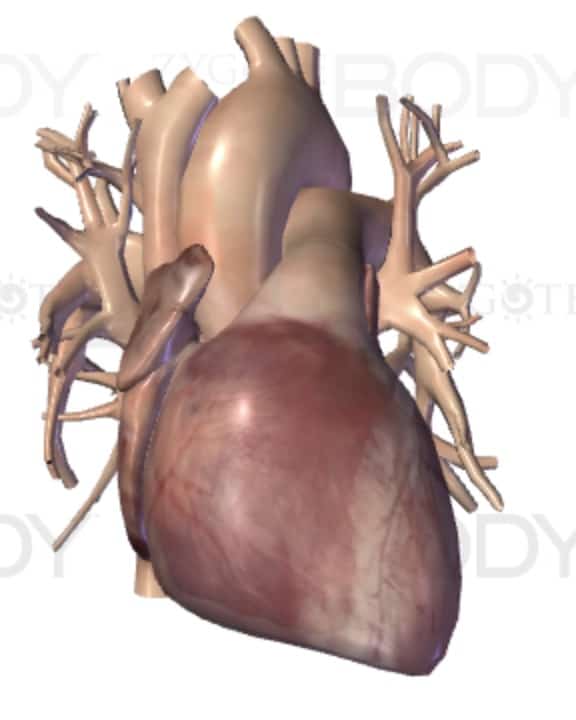

3Dで体内の臓器の様子が観察できる → Zygote Body

授業の流れと観察ポイント

• 生徒には心臓の構造・働きを理解することと、筋肉の厚みや感触を実感することを指示。

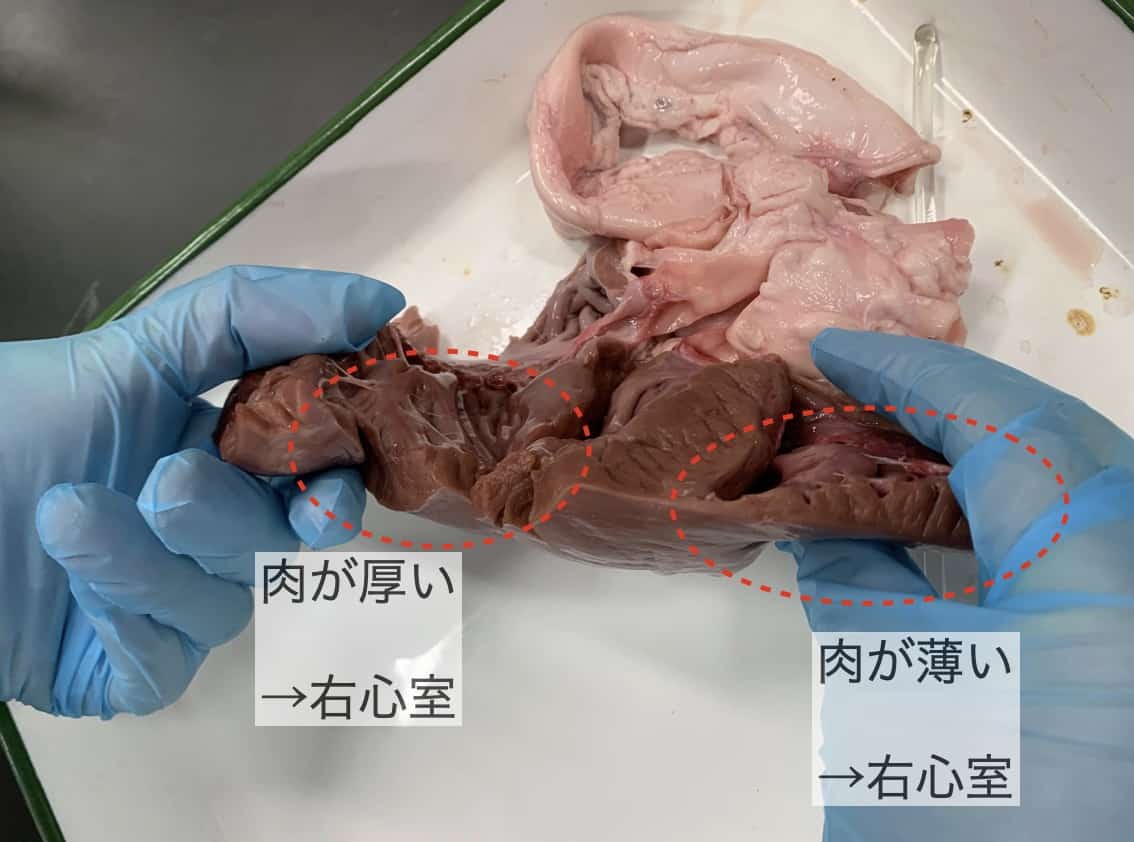

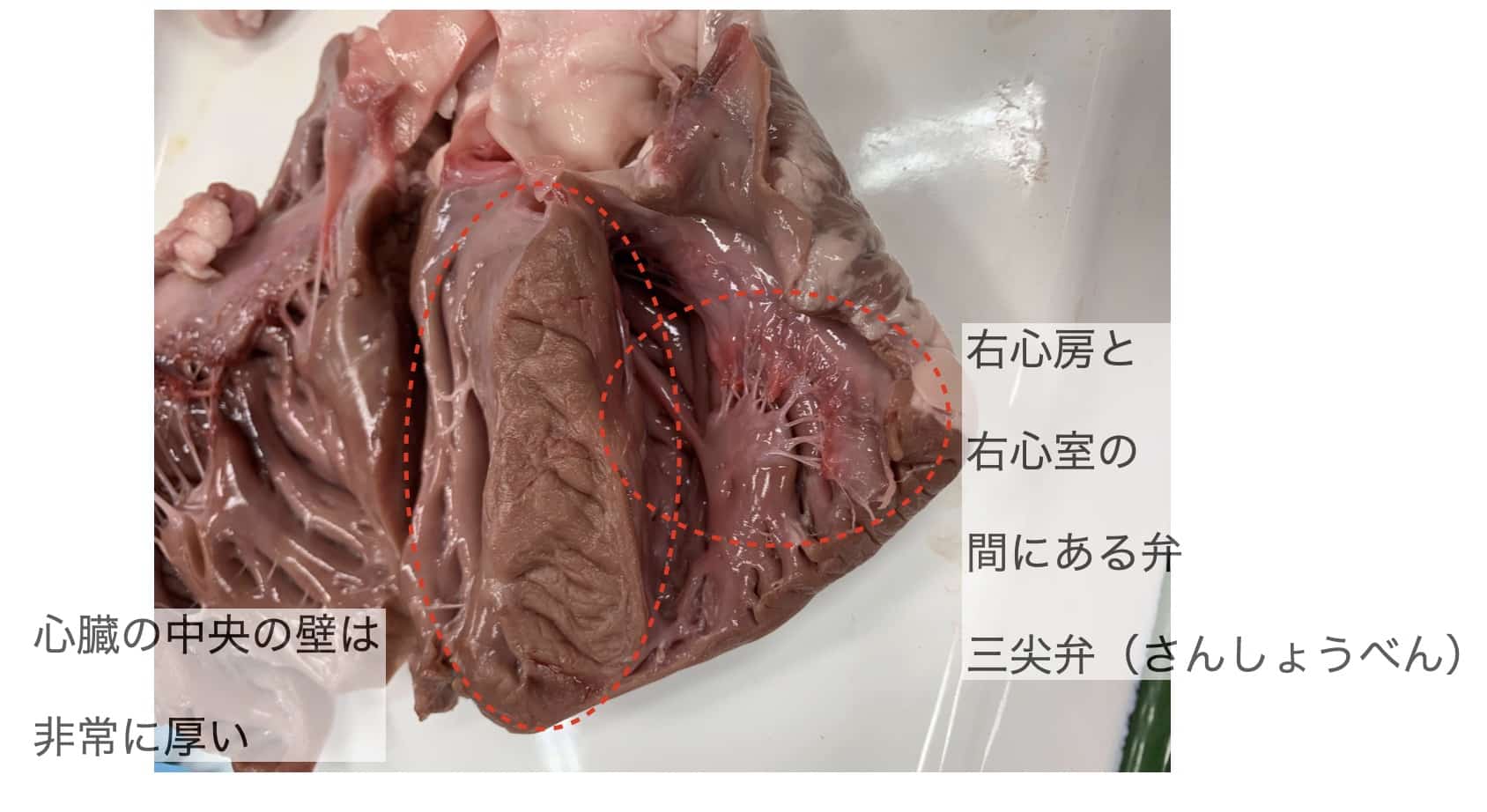

• 実際の観察では、右心室と左心室の壁の厚みの違いや、弁の構造、血管のつながりを確認。

• 教科書とZygote Body(3D観察サイト)、バイエルのサイエンス動画と照らし合わせながら進行。

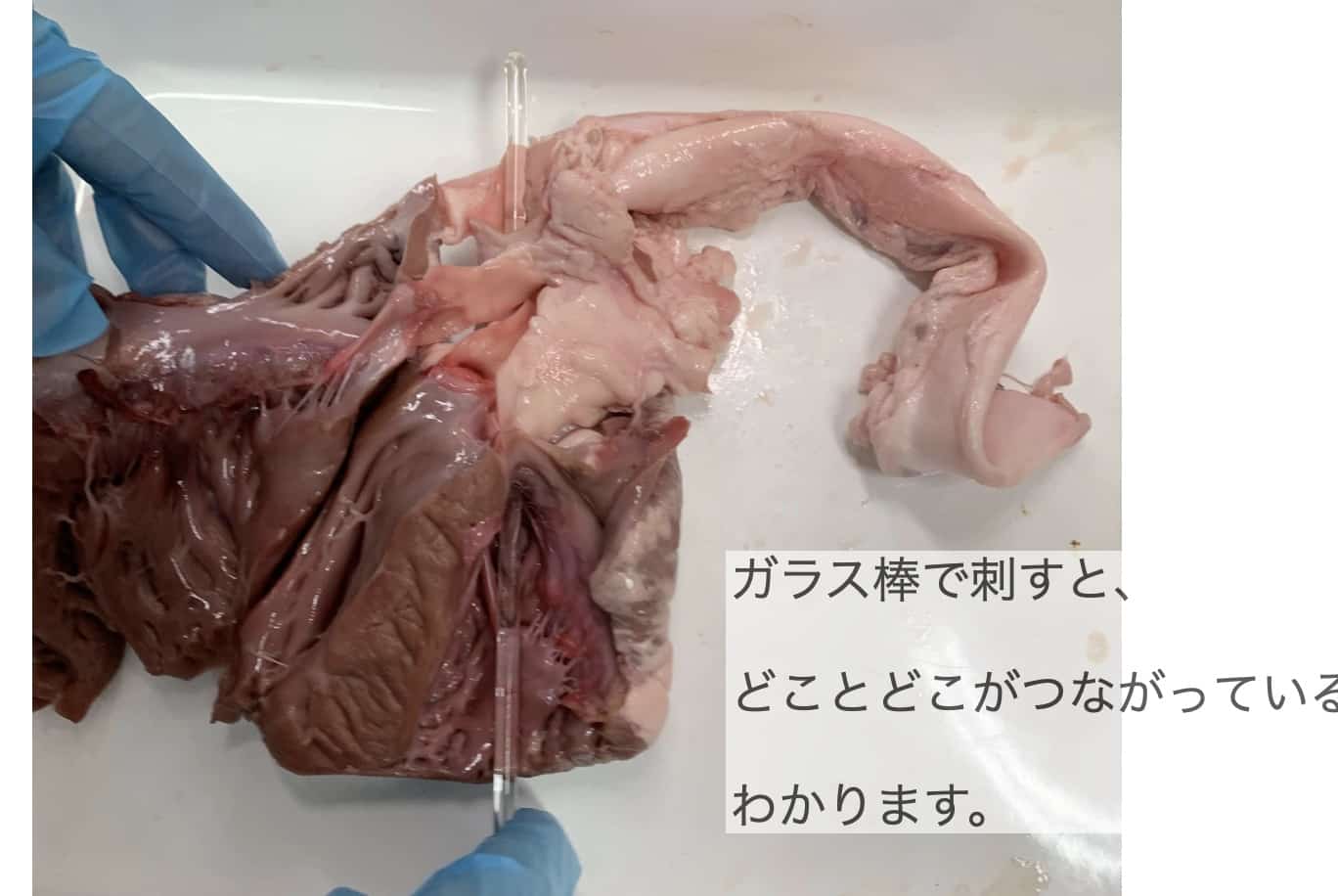

• ガラス棒を使って、心房と心室、血管の流れの向きを確かめる作業も行いました。

生徒は次第に緊張も解け、静かに、そして真剣に観察に取り組んでいました。

観察時には、開いたり、閉じたりして、立体的に心臓を見るように伝えながら回っていきました。

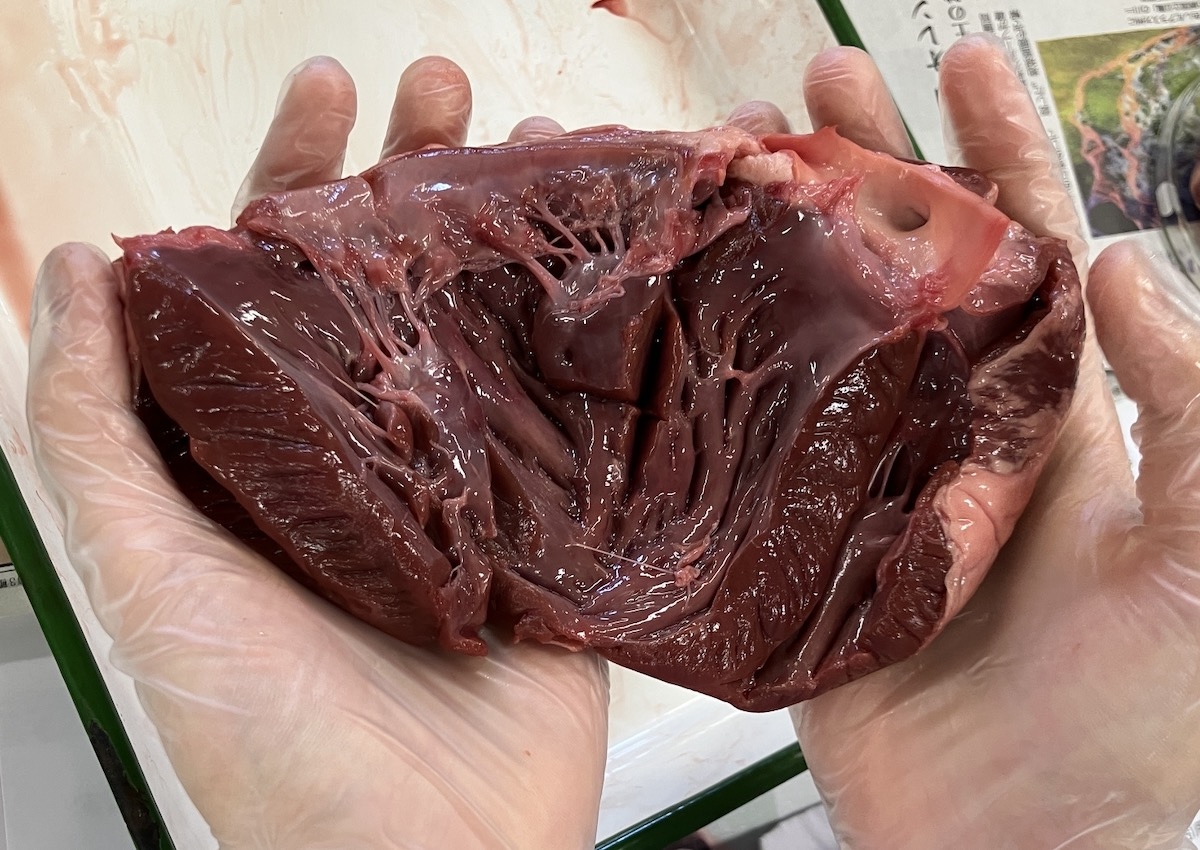

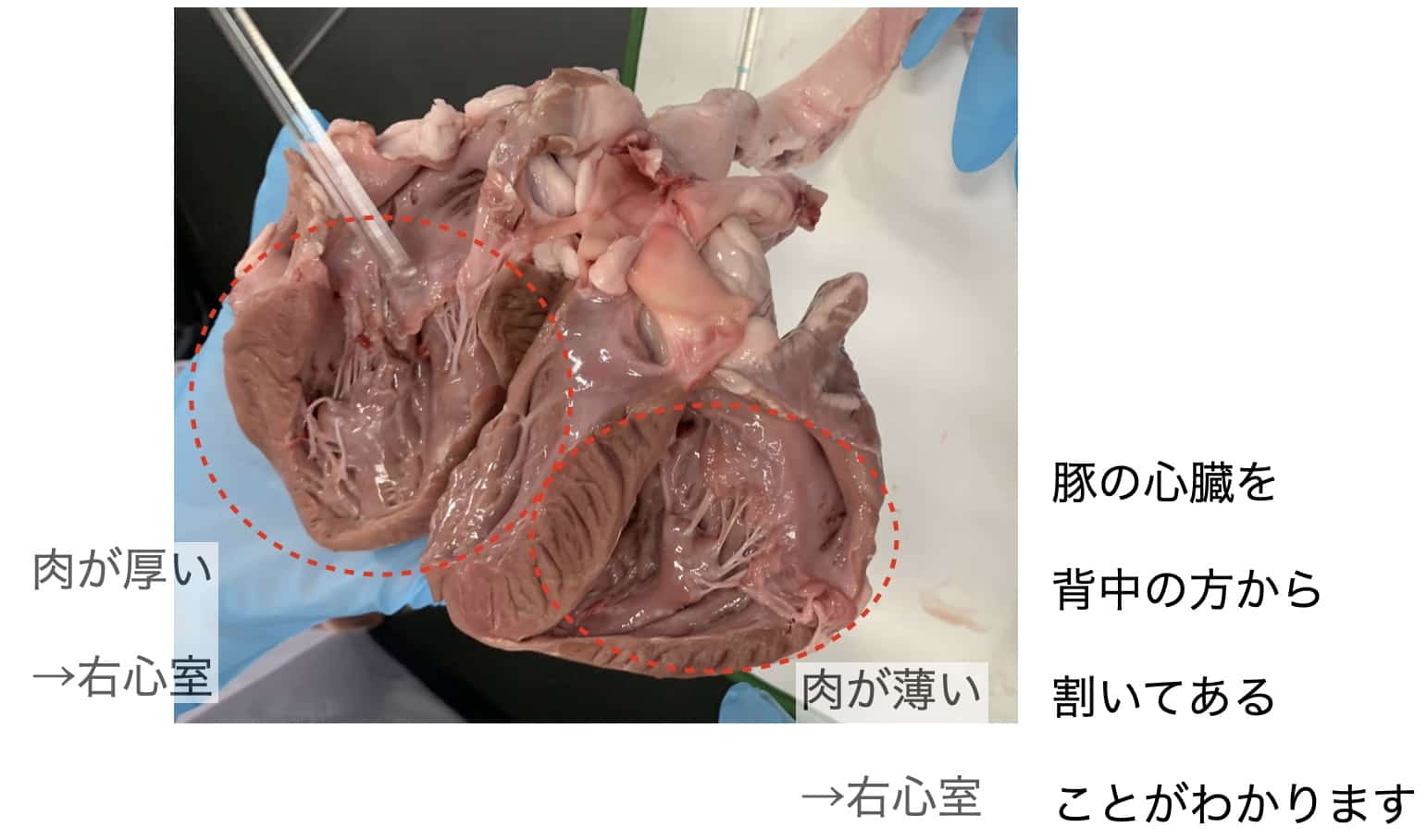

真ん中に太い筋肉がありますが、これは右と左を分ける筋肉の壁です。

バイエルサイエンスビデオでいえば、真ん中の筋肉です。

閉じていくと、くっつきます。

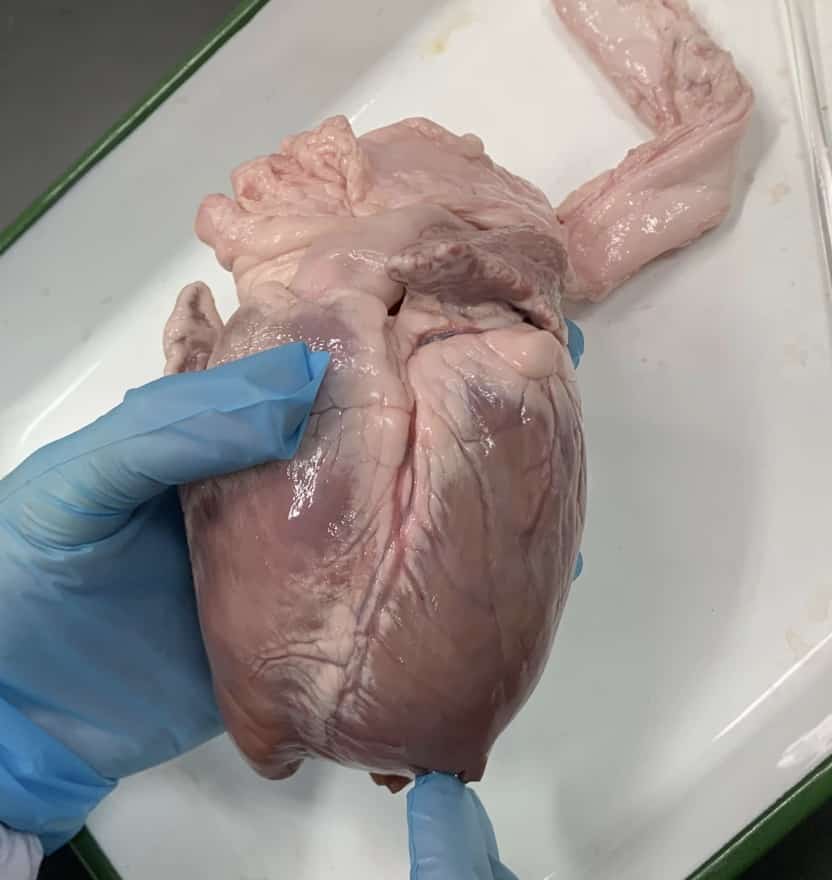

こちらは通販で買ったものですが、血管がついていなかったり心房(耳)がついていなかったりします。

Zygote Bodyの心臓と比べると後ろの部分に当たります。

ひっくり返すと、こんな感じです。

Zygote Bodyの心臓と比べるとわかりやすいのですが、後ろが切り開かれていることがわかります。

豚の心臓を上から見ると、ベンのようなものが見えます(写真だとちょっとくらいです)

もう一度開いてみましょう。

ここを親指と人差し指で挟んでみると、肉の厚さが違うことがわかります。横から見てみると、

となります。生徒は弁がどれなのかわからなくなるようですが、バイエルサイエンスビデオのように弁の形を比べてみるとわかりやす。

これですね。

もう一度閉じて上から見るとよくわかります。

また穴にガラス棒を刺すことで、どことどこがつながっているのかがよくわかります。ちなみに上にある長い血管は大動脈でした。弁もありません。

肉の間食や、実際のつくりと教科書のモデルの様子の違いなど、触ってみて、目で見てみて感じることが多くあったようで、生徒は真剣に取り組んでいたことが見受けられました。

◆ 解剖後の処理と清掃

• ガラス棒はバケツのハイター液で消毒し、後に教員が洗浄。

• 使用後の机はハイターを含んだ雑巾で清掃。

• 教員のサポートで、安全かつ衛生的に作業終了。

◆ レポートとふりかえり

• 解剖後は観察記録とふりかえりをレポート形式で提出。

• 先輩たちのレポートも事前に掲示しておき、観察の視点を明確に。

生徒からは「教科書だけではわからなかったことが、実物を見るとよく理解できた」「弁や壁の厚さの違いが驚きだった」などの感想が寄せられ、命を扱う授業としても、生物学習としても深い意味のある活動になりました。

◆ まとめ

心臓の実物を通して、生徒たちは「生き物の仕組み」と「命の重み」の両方を感じ取ったようです。触れる、観る、比べるという体験の力は、何よりも強く記憶に残ります。来週は「豚の目の解剖」も実施予定です。こちらも、体験を通して学びを深めていけたらと思います。次回は豚の目の解剖について行います。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

テレビ番組等・科学監修等のお知らせ

- 2/9日(月)まで配信中 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師等・ショー・その他お知らせ

- 2/20(金)「生徒の進学希望実現支援事業」研究授業@福井県立若狭高等学校 講師

- 3/20(金) 一般社団法人 日本理科教育学会 オンライン全国大会2026にて、「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表予定です。

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定