未来を予測する数式?中1理科の定番「フックの法則」実験で科学者の目を手に入れよう(フックの法則)中1

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

「もしも、まだ測っていない未来の数値をピタリと言い当てることができたら……?」そんな魔法のような力が、実は理科室の机の上に隠されています。「バネにおもりをつけると伸びる」──これは誰でも知っていることですよね。でも、この伸び方には ある法則 が隠れているんです。それを確かめるのが、今回の フックの法則 の実験です。単純な現象の裏側に潜む物理法則を一緒に解き明かしてみましょう!

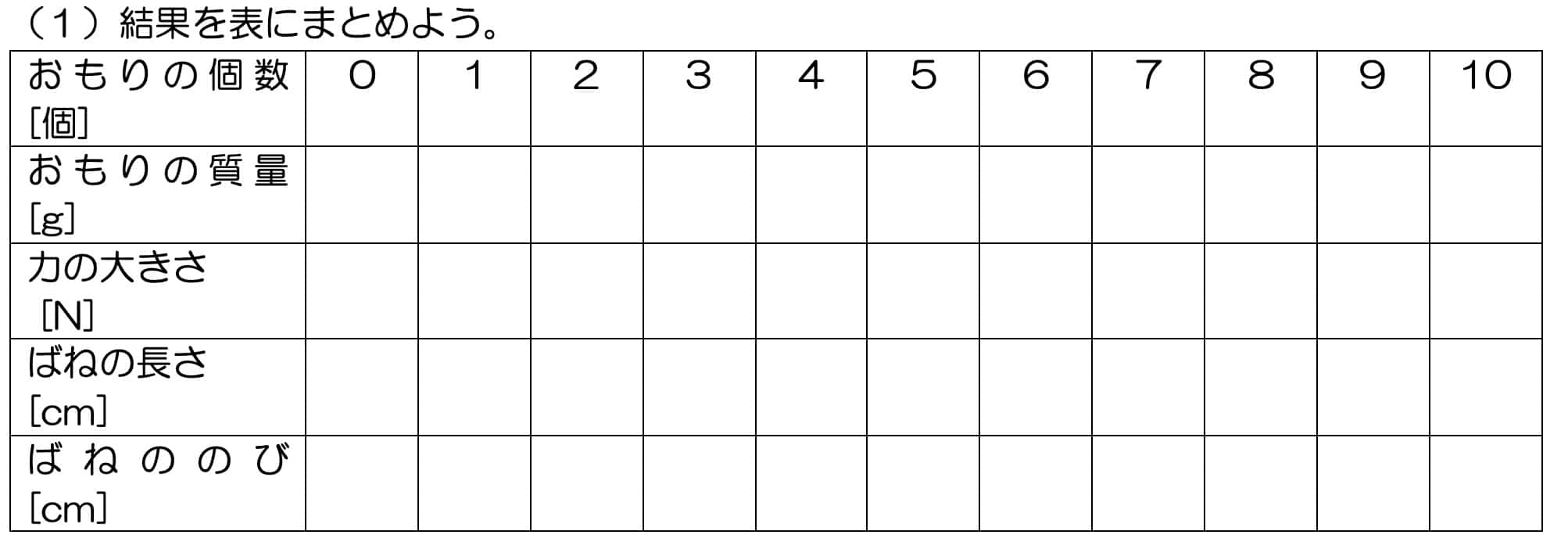

この実験では、10gのおもりをバネに吊るし、そのときのバネの伸びを測定します。中学1年生にとっては、「定量的なデータを取る」 そして 「グラフにして表す」 という、理科の基本となる大切な練習の1つです。単なる作業ではなく、自分たちの目で世界の仕組みを数値化していく、立派な科学者への第一歩なのです。

実験のポイント:自分たちの手で「精度」を作り出す

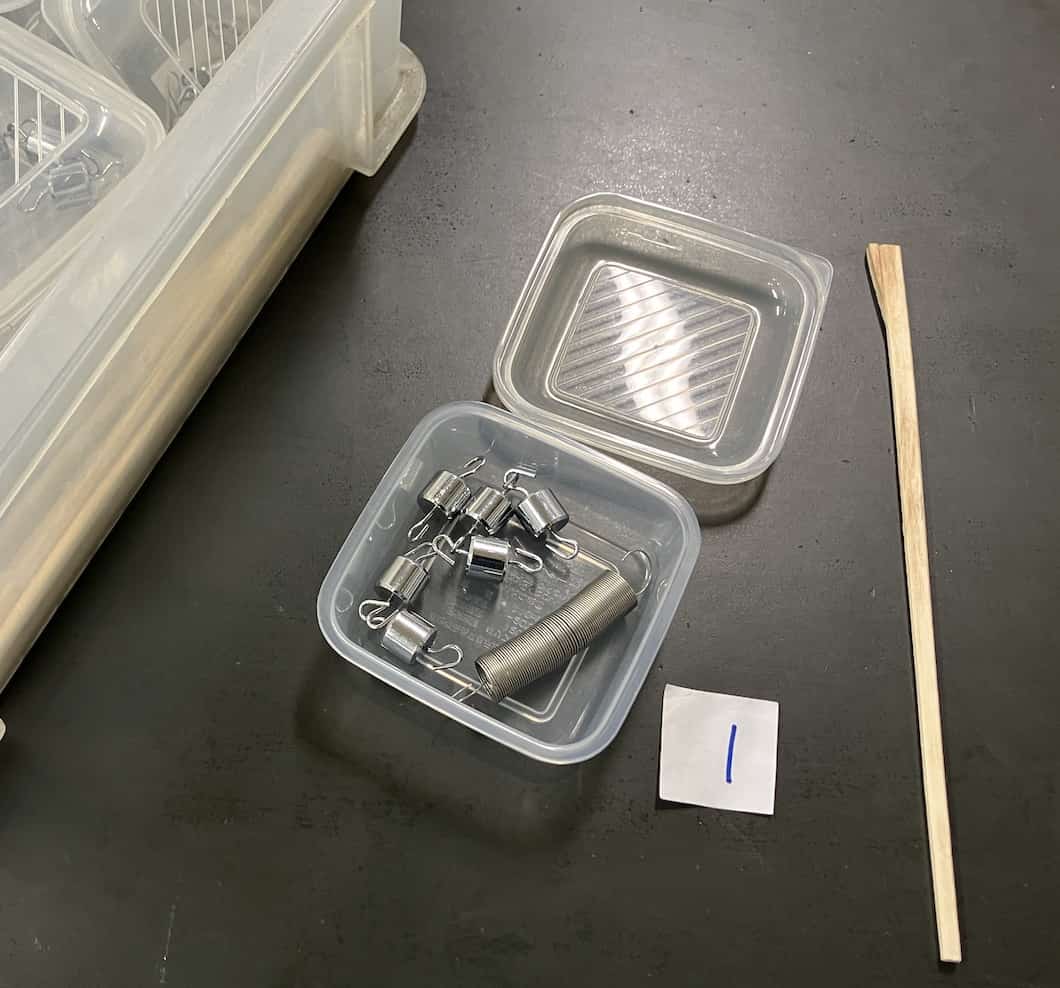

この実験、実は準備はほとんど必要ありません。実験道具をまとめておいて、生徒がそれぞれ取りにくるような形式にすると良いでしょう。 自分の道具を自分で揃えるところから、探究は始まっています。

必要な道具は、おもり(10g)を5個程度、バネ、スタンド、定規、割り箸など。測定間隔や、どの程度まで測るのかといった「実験の作法」さえも、あえて生徒に投げてしまっても面白い実験です。危険もほぼありません。1班1つを用意していますが、議論が深まりやすい「2人で1つ」というペアワークが個人的にはおすすめです。

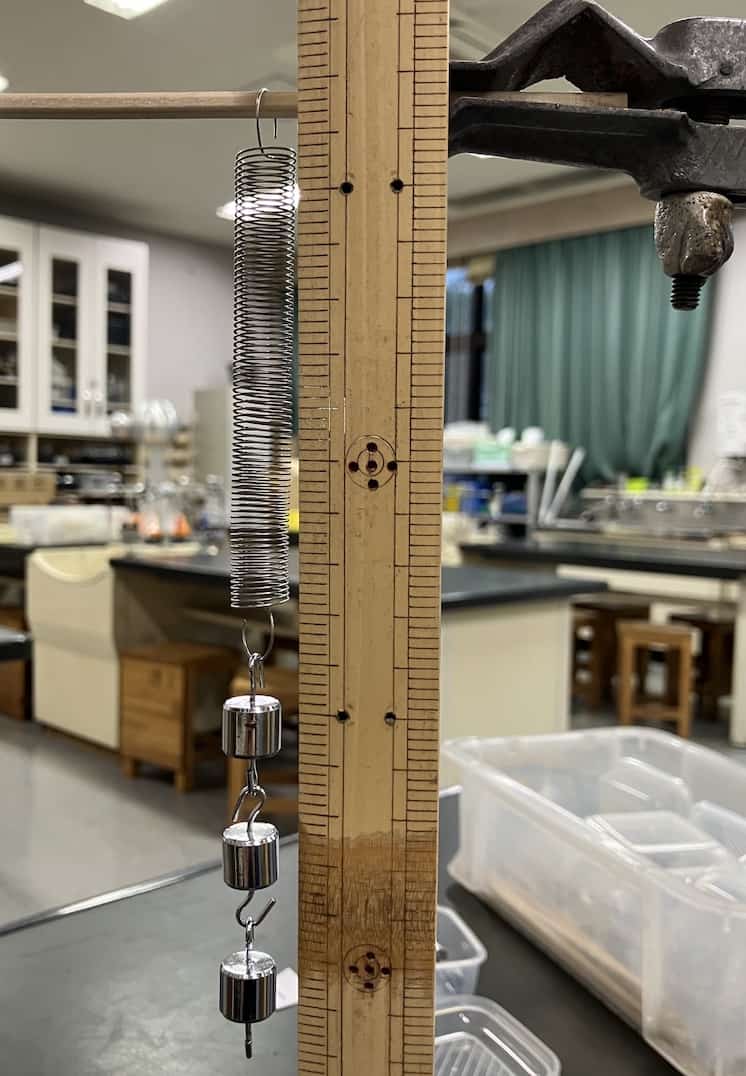

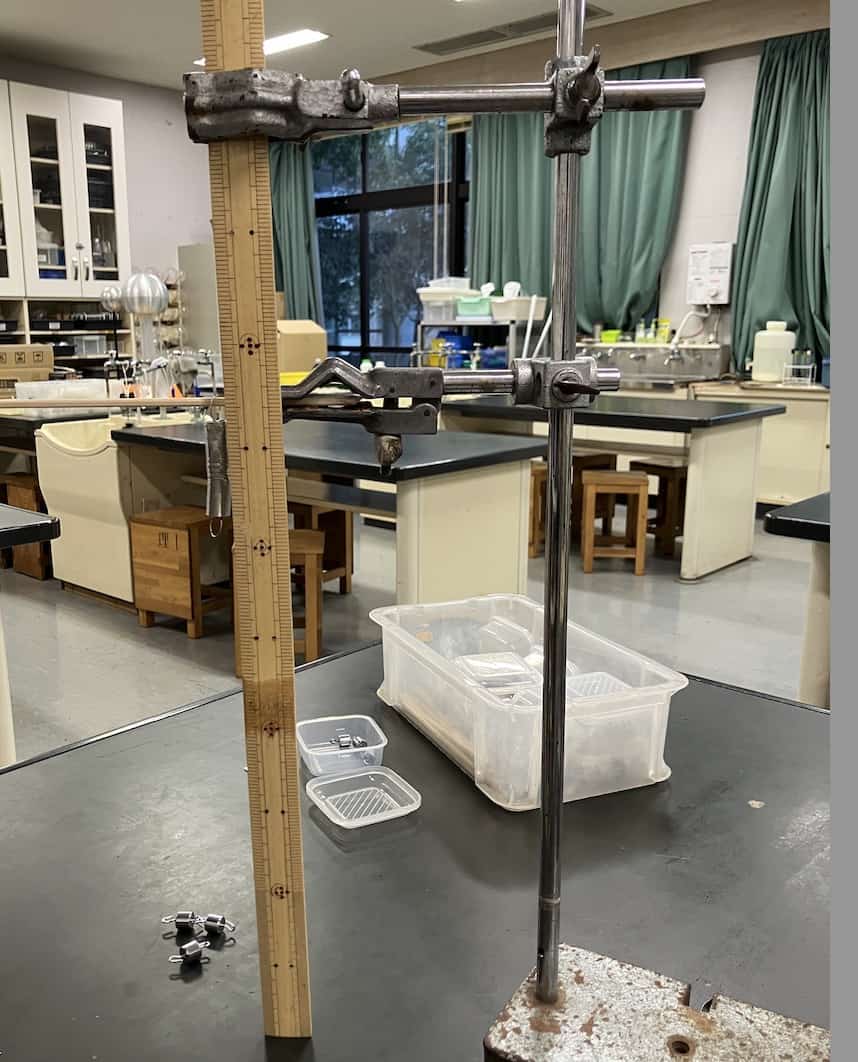

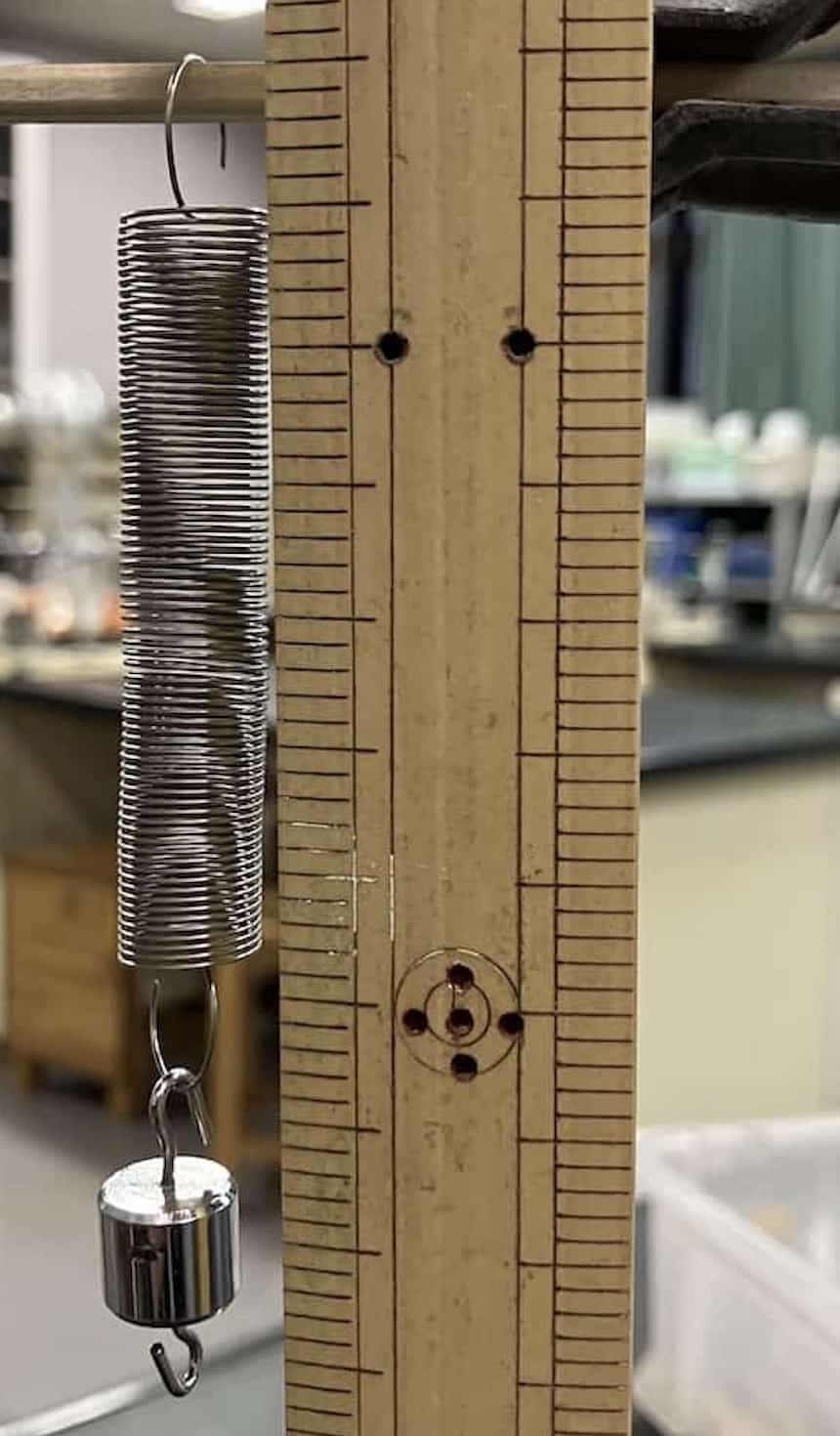

工夫次第で、実験はもっとスムーズになります。スタンドにハンドを2つつけると、1つを定規を支えるもの、もう1つをバネを支えるものとして使えます。クリップには割り箸を取り付けると、そこにバネを吊るすことができます。身近なものを活用するのも、科学者の知恵ですね。

全体図

拡大をすると…

測定のコツは、バネの全長を測るようにして、後から引き算で「伸び」を出していく方法です。この「引き算をする」というひと手間が、データの意味を考えるきっかけになります。

測定の際には、教科書にも書かれている「目盛りの10分の1まで読む」ことが大切です。これは、できるだけ 正確なデータを取るためのルール。例えば、バネの伸びが 4.3cm なのか 4.4cm なのか をしっかり区別できるようにすることで、データの信頼性がぐっと上がります。この「わずかな差」を大切にする姿勢が、大発見に繋がることもあるのです。

プリント例:

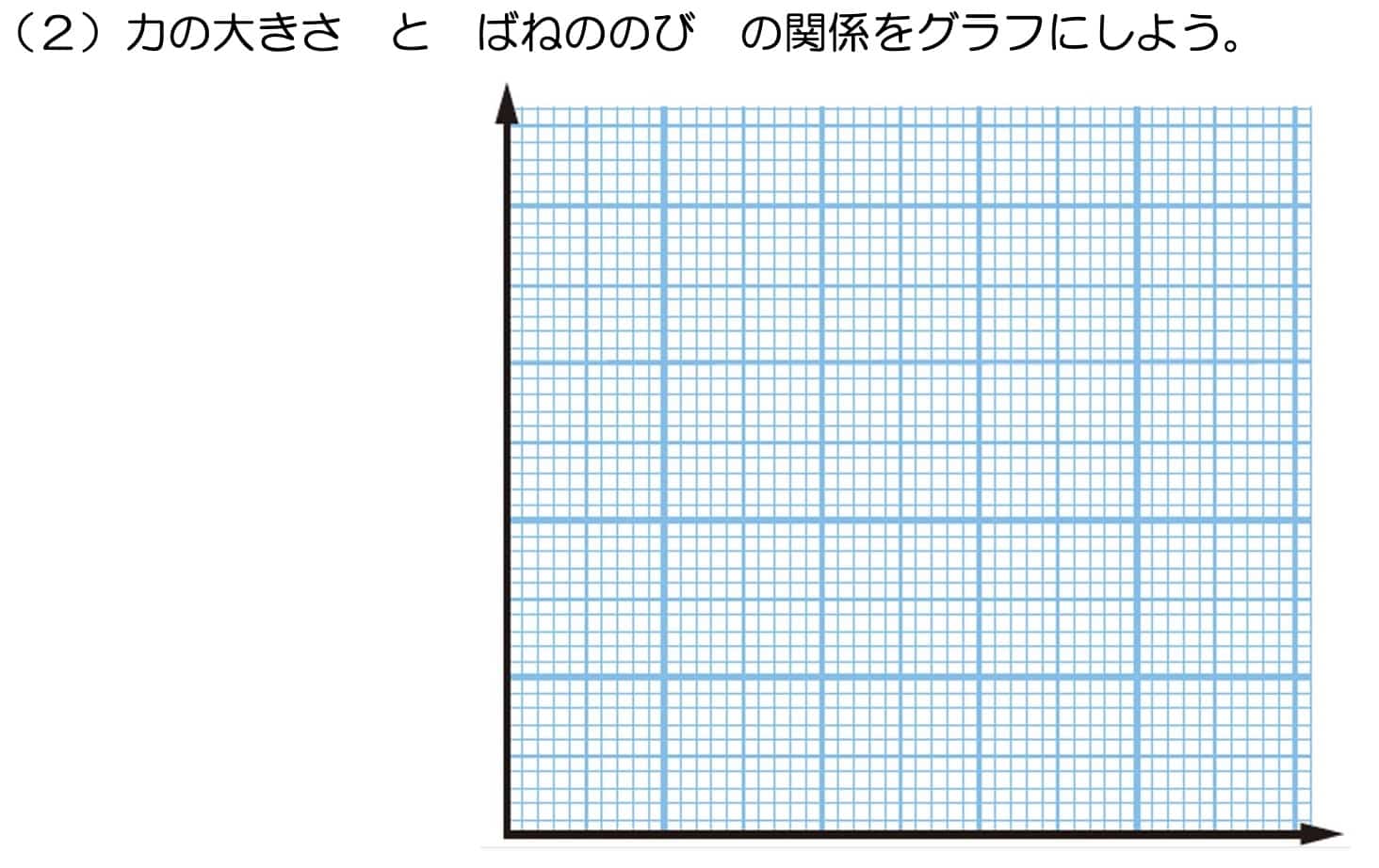

実験結果とフックの法則:現れる「見えない直線」

実際に実験をすると、バラバラだった数値がグラフの上で きれいな直線 に並ぶ瞬間が訪れます。これこそが科学の醍醐味!でも、ここで面白いのは、実験の前に 「バネの伸びはどんなグラフになる?」 と予想を立てさせると、多くの生徒がすぐには答えられないことです。

「なんとなく直線になりそう……?」という漠然とした考えはあっても、 「なぜ直線になるのか?」 と聞かれると、説明に困ってしまいます。もしかしたら、あるところから急に伸びなくなる「曲線」かもしれませんよね。この「なぜ?」という違和感こそが、探究心を燃やす燃料になります。

なぜ直線になるのか?17世紀の天才が見つけた「比例」の美しさ

フックの法則では、バネの伸びは おもりの重さ(力)に比例する ことが知られています。 つまり、おもりを 2倍 にすればバネの伸びも 2倍 になる。これが 「比例」 の関係です。

この法則を発見したのが、17世紀のイギリスの物理学者 ロバート・フック です。彼は、あのアイザック・ニュートンのライバルとしても有名で、顕微鏡で細胞を初めて観察した人物でもあります。彼はバネの力と伸びの関係を調べ、「バネの伸びはかけた力に比例する」という フックの法則 を提唱しました。

この法則があるおかげで、私たちは「おもりを10個に増やしたら、バネは何センチ伸びるか?」を、実際に試さなくても計算(予想)できるようになりました。バネは、私たちの代わりに 「力の大きさ」を「長さ」という目に見える形に変えて教えてくれる翻訳機 なのです。

まとめ:実験は「自然との対話」

今回の実験では、

- バネにおもりをつけるとどのように伸びるのか?

- その伸び方にはどんな法則があるのか?

- 予想と実験結果を比較すると、どんな発見があるのか?

といったことを学ぶことができます。

当たり前だと思っていた現象の中に、シンプルな数式や直線が隠れている。それに気づいたとき、理科室の風景が少し違って見えるはずです。生徒をあえて迷わせる探究的なフックの法則の取り組みはこちら。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください! ・運営者・桑子研についてはこちら ・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら ・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

テレビ番組等・科学監修等のお知らせ

- 2/9日(月)まで配信中 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師等・ショー・その他お知らせ

- 2/20(金)「生徒の進学希望実現支援事業」研究授業@福井県立若狭高等学校 講師

- 3/20(金) 一般社団法人 日本理科教育学会 オンライン全国大会2026にて、「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表予定です。

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定