電気の「音」を聞いてみよう!紙コップと磁石でわかるスピーカーの仕組み(パスカル電線×スピーカー)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

電気に「音」があるって、知っていましたか?もちろん、電線に耳を当てても何も聞こえません。でも、もしその電気が「交流」だったら…? 私たちの家庭に届いている電気(交流)には、実は特有のリズム、言うなれば「鼓動」があります。今日は、そんな目に見えない電気のリズムを、紙コップと磁石だけで「聴いて」しまう、魔法のような科学実験をご紹介します!

主役は、先日紹介した「パスカル電線」という実験器具です。

これは、何本もの導線が束になったコード(10芯コードなど)を使って作るお手製の実験器具。これが安くて、効果抜群なんです。少しハンダ付けなどの工作が必要ですが、すぐに手作りができるので、とってもおすすめですよ。今日はこのパスカル電線をつかって、交流の「音」を聞いてみましょう。

科学のレシピ

用意するもの:

パスカル電線(自作)

紙コップ

ネオジム磁石(小さくても強力な磁石です)

手順:

パスカル電線を(交流)電源装置につなぎます。

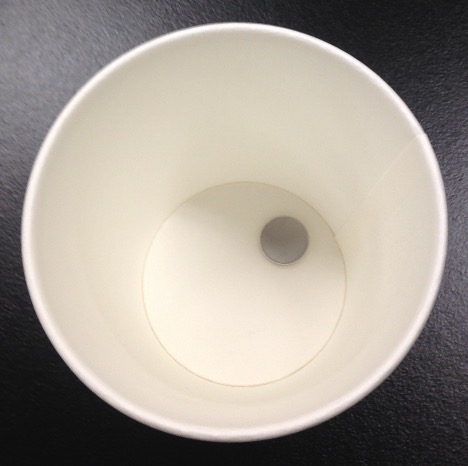

パスカル電線を、紙コップの底と同じくらいの大きさにぐるぐる巻いて、コイル状にします。

紙コップの中に、ネオジム磁石を入れます。

パスカル電線に交流電流を流して、その様子を観察します。

実験結果:踊る磁石と聞こえる「音」

動画で撮ってみました。ぜひ、音量をあげて見てください。

いかがでしたでしょうか。 電源を入れて電流を流した瞬間、紙コップの中で磁石が踊り出すのがわかりますね!

なぜ?を解明:磁石が踊るワケ

不思議ですよね。これは一体どういう仕組みなのでしょうか? カギは「交流」と「電磁石」にあります。

電流が作った磁場によって、磁石はガタガタと振動します。

「交流」は向きが変わる電気 私たちが使った「交流」は、乾電池の「直流」と違って、電流の流れる向き(プラスとマイナス)が1秒間に何十回も(東日本では50回、西日本では60回)猛スピードで入れ替わっています。コイルは「電磁石」 パスカル電線を巻いて作ったコイルは、電流を流すと「電磁石」になります。

「交流」+「電磁石」= ? つまり、向きが絶えず入れ替わる「交流」を流すと、コイルはN極とS極が1秒間に50回も60回も激しく入れ替わる電磁石に変身します。磁石のダンス! その超高速で極が入れ替わる電磁石(コイル)の上に、ネオジム磁石(こちらはN極S極が固定された永久磁石)を置いたら…? そうです! 引き合ったり、反発したりを猛烈に繰り返すため、磁石はガタガタと激しく「踊り出す(振動する)」わけです。

「交流の鼓動」とスピーカーの原理

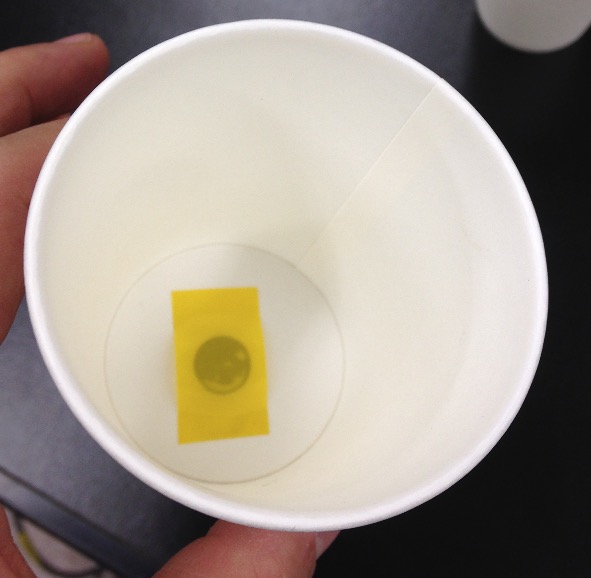

このようにビニールテープなどで紙コップの底に磁石をはりつけて、コップに耳をつけると、「ブーン」という低い音が聞こえてきます。

この音こそ、磁石の細かな振動が紙コップに伝わり、紙コップが周りの空気を震わせて生まれた音。まさに「交流の鼓動」そのものなんです。そして、もうお気づきかもしれませんね。 実はこれ、スピーカーの原理そのものなんです!

スピーカーは、音楽という「複雑な電気信号(交流)」をコイルに流し、磁石との力で振動板(この実験での紙コップ)を震わせることで、空気の振動、つまり「音」に変えているのです。こんな簡単な実験で、毎日使っているスピーカーの仕組みまでわかってしまうなんて、ワクワクしませんか?

パスカル電線もちょっと時間があれば作れてしまいますし、紙コップと磁石であれば100円ショップで手に入るものもあります。少し時間のあるときに、ぜひ電気の「音」を聞く実験、試してみてください。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・科学のネタ帳の内容が本になりました。詳しくはこちら

・運営者の桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!