伊達巻!?コンデンサーを分解してみたら、驚きの巻物構造だった!

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

分解大好き!今回のターゲットはコンデンサー!

理科教師の皆さん、生徒に「電気をためる仕組み」をどう教えていますか?今回ご紹介するのは、「分解大好き!」シリーズの中でもとびきり面白いテーマ――コンデンサーです!

実際に中を分解してみると、「これだけでそんなに複雑な働きが!?」と驚くような仕組みが詰まっているんです。しかも、見た目のインパクトもかなり強烈(!?)。授業で紹介すれば、生徒の目が釘付けになること間違いなしです。

そもそも、コンデンサーって何?

高校物理で「静電容量」という言葉とともに登場するコンデンサー。でも、実は小学生向けの教科書にも「電気をためる装置」として登場することがあるんです。もちろん、小学生の段階では仕組みの理解までは難しいので、「電気をためられる」ことを感覚的に知るだけ。でも中学生・高校生なら、中身にまで迫ってみたくなるはず!

私たちの生活に欠かせないパーツ

ちょっとパソコンやテレビを分解してみると…

→ ほぼ確実に基板にびっしりとついているのが、そう、コンデンサー!

最近のものは小型化されていて外観からは分かりにくいですが、まさに縁の下の力持ち。家電製品やスマートフォンなど、あらゆる電子機器に使われているキーパーツです。

電気をためるって、どういうこと?

ここで注目したいのが、「どうやって電気をためているのか?」という点。

コンデンサーに電気をためて放電させると、電圧がゆっくり変化していく様子が観察できます。これは回路における重要な性質で、LEDの点灯やタイマー回路にも応用されています。

実際の「充電・放電の様子」を見せられる動画や実験も、授業の導入に最適!

分解してみた!中には何が…?

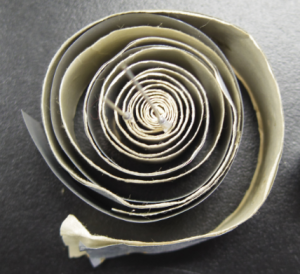

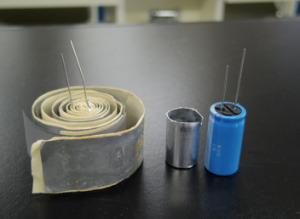

今回使ったのは、よく見かける円柱型の電解コンデンサー。外から見るとただの金属缶ですが、ペンチで周囲を剥がしていくと……?なんと、ドロリとした液体とともに、巻物のような構造物が!

見た目は完全に「伊達巻」。中身は、薄くて長〜い2枚の金属板が紙とともにロール状に巻かれていたのです!

構造を見れば、理科の学びが深まる!

コンデンサーの構造は、実はとっても理にかなっています。

電気容量を増やす工夫としては、以下の3点がポイント:

• 極板の面積を大きくする:巻くことで面積UP!

• 極板間の距離を小さくする:薄い紙でしっかり隔離。

• 誘電体(絶縁体)を工夫する:液体で誘電率を高める!

まさに高校物理の知識が、そのまま目の前で「見える化」されている構造です。

電子機器に欠かせないコンデンサーの中には、単純だけど深い技術が詰まっています。授業で紹介すれば、物理が苦手な生徒もきっと興味を持ってくれるはず!安全に分解できるよう、使い終わった古い家電や廃棄基板などを活用し、「観察する・考える・説明する」理科の力を育ててみてはいかがでしょうか?

Podcastでも配信中です。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

テレビ番組等・科学監修等のお知らせ

- 2/9日(月)まで配信中 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師等・ショー・その他お知らせ

- 2/20(金)「生徒の進学希望実現支援事業」研究授業@福井県立若狭高等学校 講師

- 3/20(金) 一般社団法人 日本理科教育学会 オンライン全国大会2026にて、「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表予定です。

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定