100均コップが大変身!石ころに秘められた地球のドラマを覗く「ロック・スコープ」の作り方

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

道端に転がっている、ありふれた石ころ。普段は何気なく通り過ぎてしまうかもしれません。でも、もしその石ころに秘められた、壮大な地球のドラマを覗き見ることができるとしたら、ワクワクしませんか?今回は、100円ショップのプラスチックコップをほんの少し加工するだけで、誰でも「科学者の眼」を手に入れられる、魔法のような観察道具の作り方と、それを使って岩石のミクロな世界を探検する方法をご紹介します。

準備するのは、たったこれだけ!

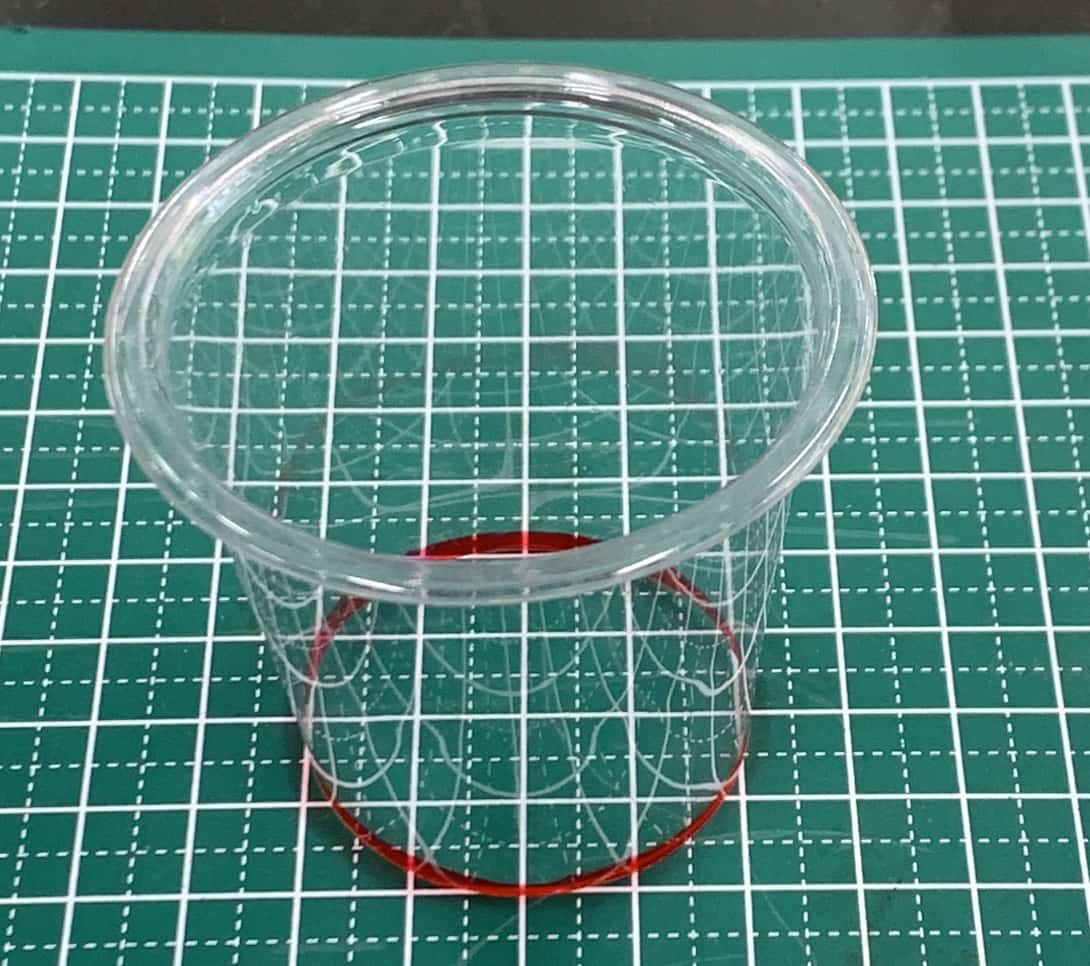

用意するものは、小さめのプラスチックコップと油性ペン、そしてカッターだけです。コップはネット通販などでも買えます(アマゾン)が、私はダイソーで買ってきました。さあ、一緒に「ロック・スコープ」を作ってみましょう!

簡単ステップで完成!手作り「ロック・スコープ」

作り方はとってもシンプルです。まず、プラスチックコップの底のふちを、油性ペンでぐるりと一周塗りつぶします。この線が、あとで切り取るガイドラインになります。

次に、カッターを使ってペンで塗った部分を慎重に切り抜いていきます。くれぐれも手を切らないように気をつけてくださいね。底がぽっかりと空いたら、もう完成です!とっても簡単でしょう?

このアイデアは、学校図書の指導書で紹介されていたもの。観察したい生徒の人数分、あっという間に作れてしまいます。

スコープで覗けば、石の「顔」が見えてくる

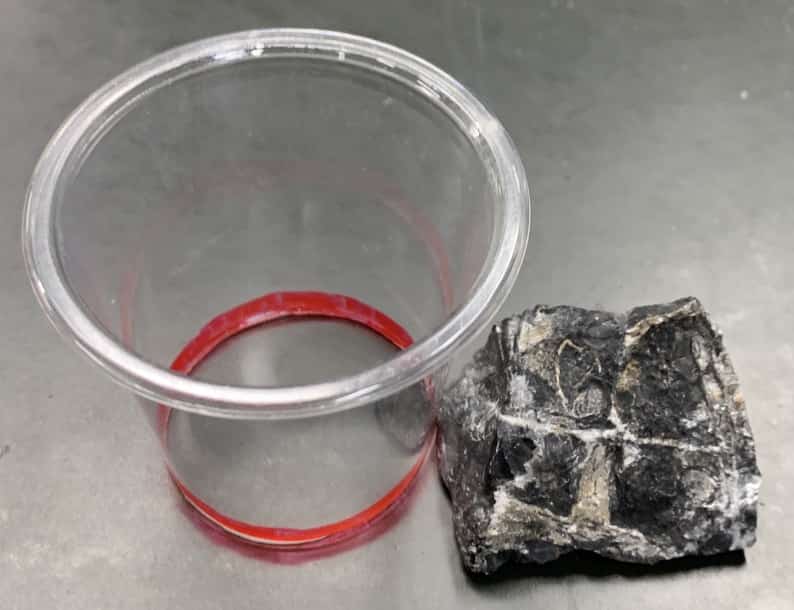

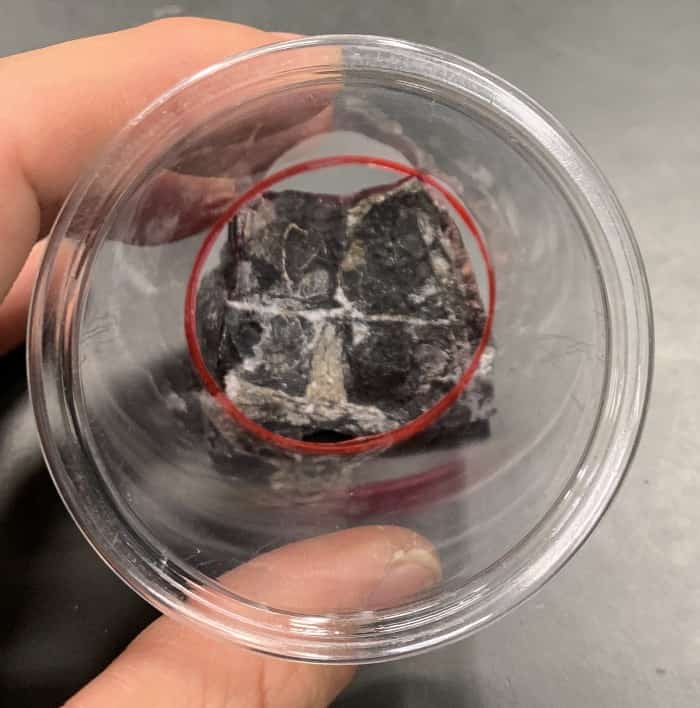

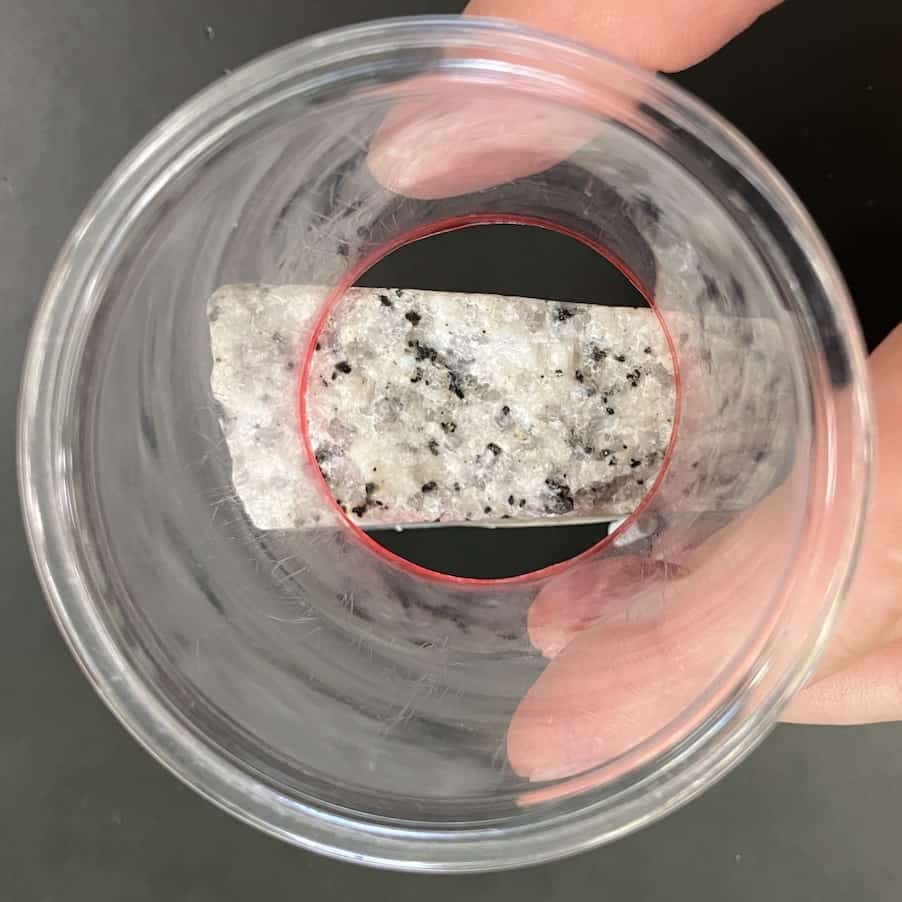

使い方も、もちろん簡単。このスコープを、観察したい岩石の上にそっと置くだけです。

スコープの円の中に切り取られた部分だけを、じっくり観察してスケッチしてみましょう。なぜわざわざスコープを使うのでしょうか?それは、観察する範囲を限定することで、岩石の細かな粒の大きさや模様の違いに、ぐっと集中できるからです。

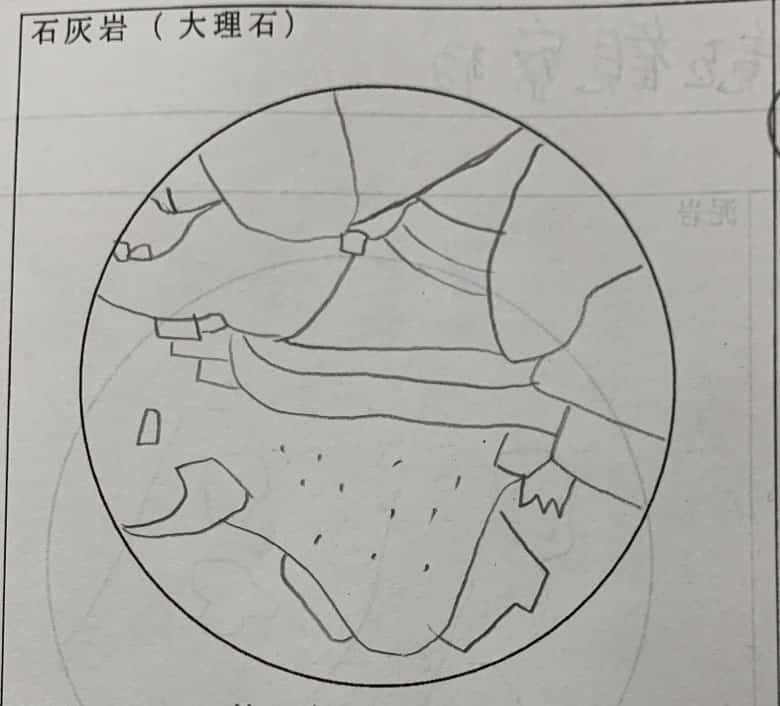

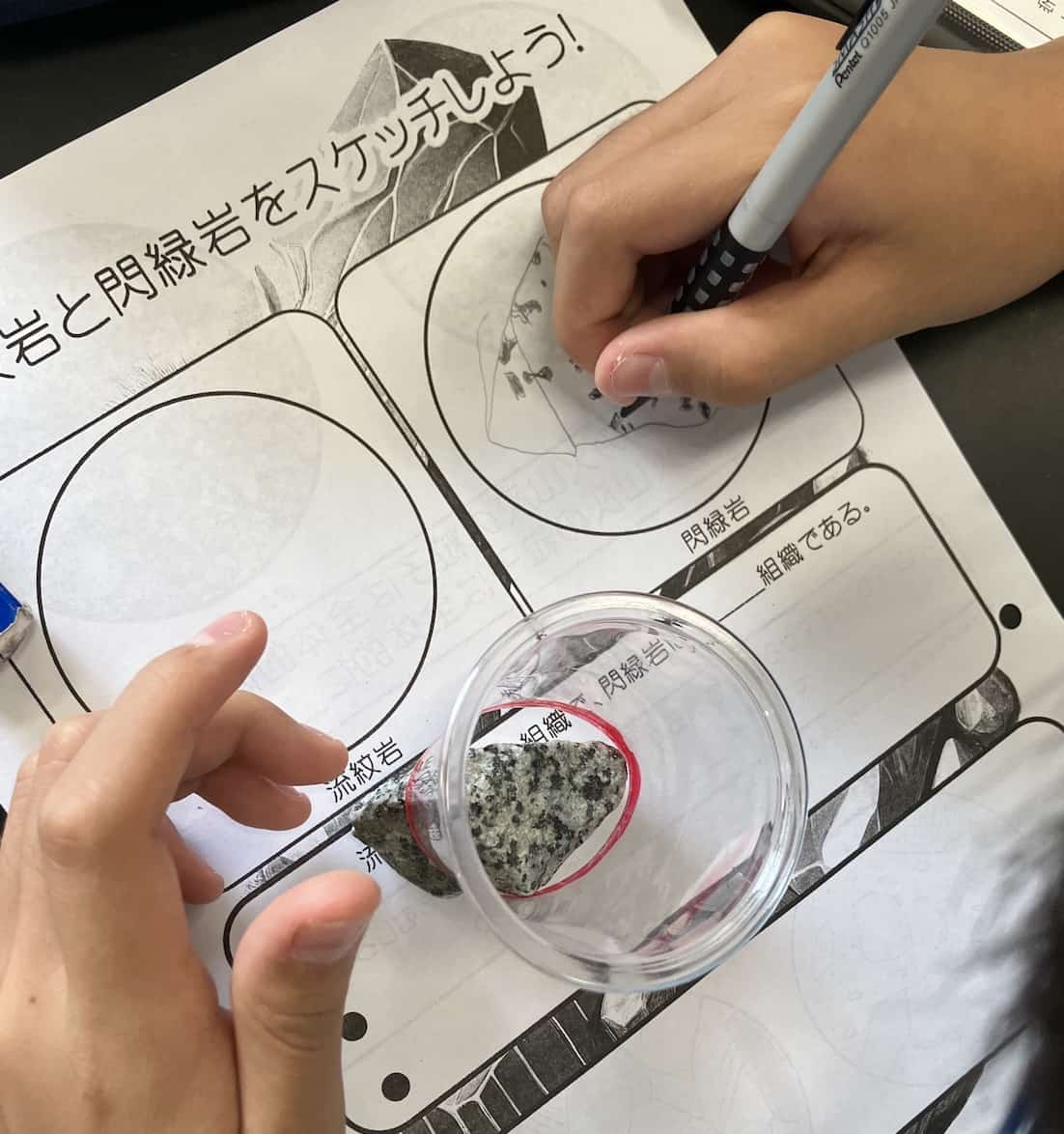

こちらが、実際に生徒が描いたスケートです。

同じ大きさの円で比べることで、それぞれの岩石が持つ「顔」つきの違い、つまり鉱物の粒の集まり方(組織)の違いが、一目瞭然になります。

岩石の兄弟?マグマが冷えた場所で変わる物語

例えば、こちらの2つの岩石を見比べてみましょう。一つは、白っぽい粒や黒い粒がモザイクのように集まっている「花崗岩(かこうがん)」。

もう一つは、全体的に灰色で、大きな粒がところどころに散らばっている「流紋岩(りゅうもんがん)」です。

見た目は全く違いますが、実はこの2つ、もとをたどれば同じ成分のマグマから生まれた、いわば兄弟のような存在なのです。

では、なぜこんなに見た目が違うのでしょうか?その秘密は、マグマが冷え固まった「場所」と「時間」にあります。

花崗岩は、地下の奥深くで、長い時間をかけてゆっくりと冷え固まりました。そのため、鉱物の粒が大きく成長する時間的余裕があり、粒の大きさが揃った「等粒状組織(とうりゅうじょうそしき)」になります。まるで、みんなでじっくり大きくなった、仲良しの結晶たちですね。

一方、流紋岩は、マグマが地表近くで急激に冷やされて固まりました。先にできていた大きな粒(斑晶)と、あとから急いで固まった細かな粒(石基)が混在した「斑状組織(はんじょうそしき)」になります。慌てて固まった様子が目に浮かぶようです。

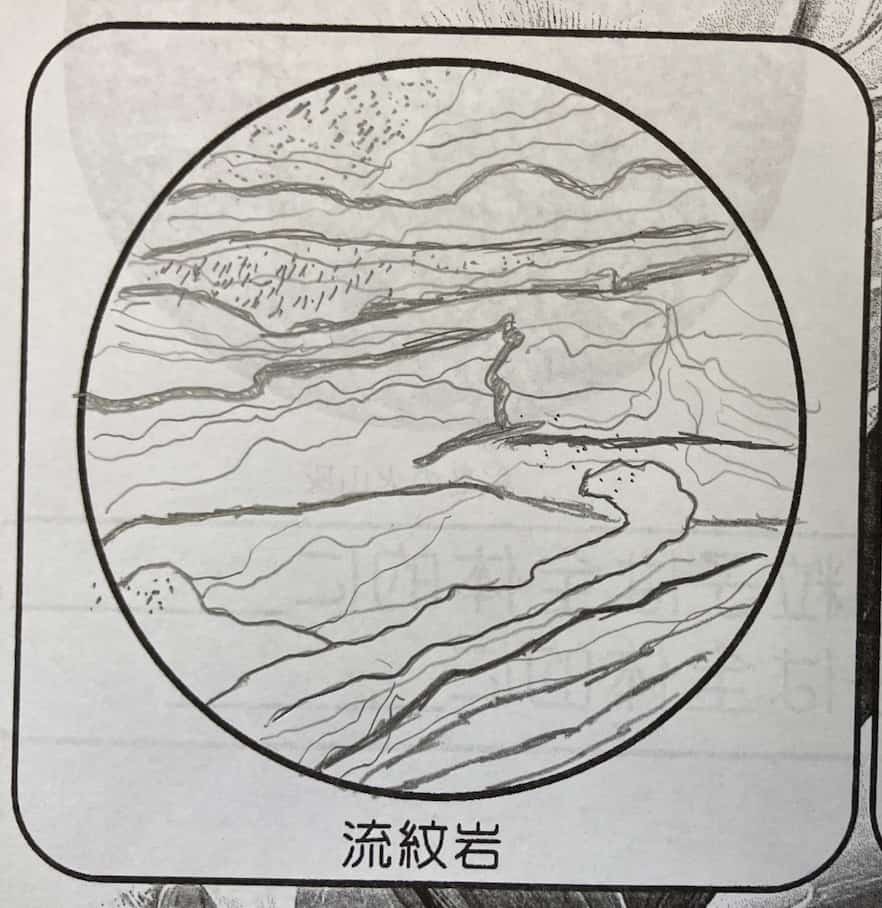

こちらが、生徒が描いた流紋岩のスケッチ。大きな粒と小さな粒が混ざっている様子が、とてもよく捉えられていますね。

このように、手作りのスコープで覗き、スケッチをすることで、ただの石ころから地球内部の壮大なドラマを読み解くことができるのです。写真を撮るのとは違い、自分の手で描くことで、より深く特徴を理解できるのも、スケッチの面白いところです。皆さんもぜひ、身の回りの石を観察して、その石がどんな物語を秘めているのか、探ってみてください!

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください! ・運営者・桑子研についてはこちら ・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら ・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

体中に梱包材をはりつけてみよう!

体中に梱包材をはりつけてみよう!

テレビ番組等・科学監修等のお知らせ

- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師等・ショー・その他お知らせ

- 2/20(金)「生徒の進学希望実現支援事業」研究授業@福井県立若狭高等学校 講師

- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定

- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads

Explore

- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。

- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。

- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。

- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。

- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。

- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。

- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。