【合成抵抗の公式】知っておきたい電気の法則!タコ足配線が危険な理由もわかる

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

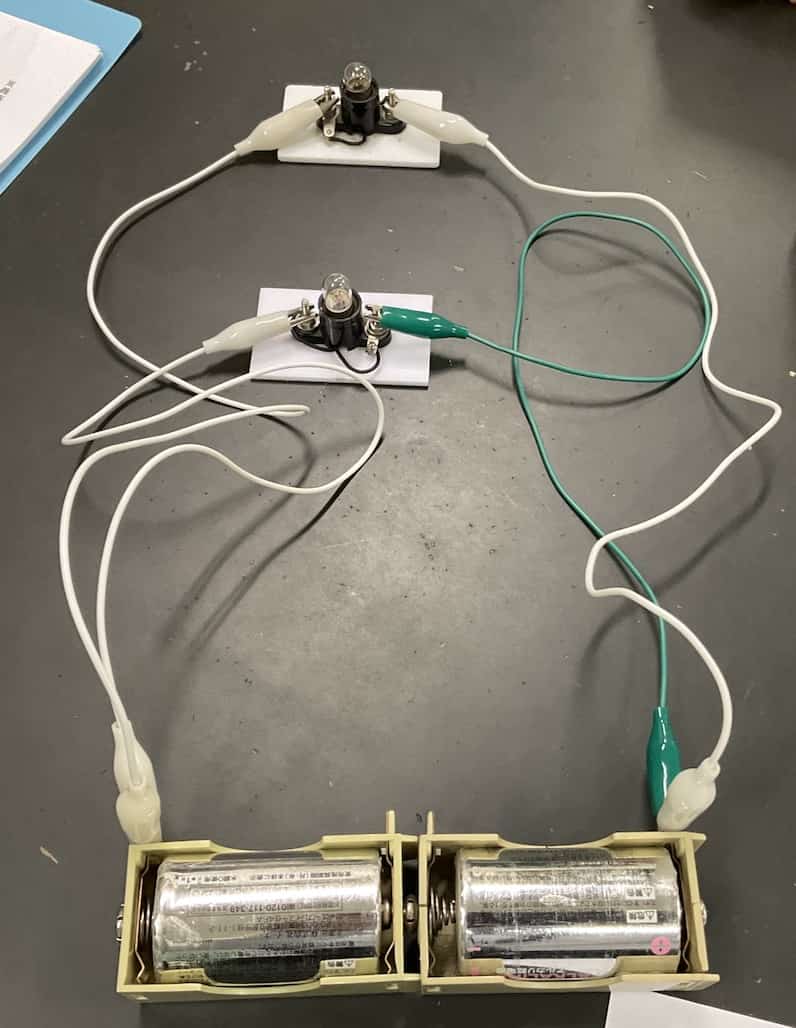

小学校の理科の実験で、豆電球を2つ使う実験をしたのを覚えていますか?豆電球を電池に直列につないだときと、並列につないだときで、明るさが全然違うことに不思議に思った人もいるのではないでしょうか。

直列につなぐと、2つの豆電球は1つだけのときよりも暗くなります。これは、電池1つで2つの豆電球を光らせているのだから、なんとなく当たり前のように感じますよね。ところが、並列につないでみるとどうでしょう。なんと、2つの豆電球はどちらも、1つだけのときと同じ明るさで光ります!

「え、なんで!?」

この不思議な現象の裏には、電気の流れ方を決める「ある法則」が隠されています。今回は、この小学校の実験をきっかけに、中学校や高校で習う合成抵抗の公式を使いながら、直列接続と並列接続の仕組みを、水の流れに例えながら楽しく解き明かしていきましょう!

⚡直列接続の「ガタガタ道」を考えてみよう!

さあ、まずは豆電球を直列接続したときの電気の流れを見ていきましょう。直列接続とは、下の図のように抵抗(ここでは豆電球)が1本の道にずらっと並んでいる状態のことです。電気が進む道が1本しかないのがポイントです。

豆電球は電気の流れを妨げる役割をします。これを抵抗といいます。回路図では、セメント抵抗の形を示す四角で表されたり、「ガタガタ道」のようなギザギザの線で表されます。いかにも電気が流れにくそうですよね!

道が1本しかない直列接続では、2つの豆電球(R1、R2)に流れる電流の量は当然同じになります。ところが、電池が持っている電圧は、2つの豆電球が分け合ってしまいます。例えるなら、電池がポンプでくみ上げた水の高さを、2つの水車がそれぞれ使っているようなイメージです。

そのため、1つの豆電球あたりが使える電圧は小さくなってしまい、豆電球は1つのときよりも暗くなってしまうのです。この関係を式で表すと、オームの法則を使って、

V=V1+V2

(電池の電圧)=(豆電球R1の電圧)+(豆電球R2の電圧)

となります。ここで、電圧Vは「電流I × 抵抗R」と表せるので、この式に代入すると、

V= IR1 + IR2 = I (R1 + R2)

となります。このとき、R_1+R_2を1つの大きな抵抗とみなすと、全体の抵抗、つまり合成抵抗Rは、

R = R1+R2

という非常にシンプルな式で表すことができるのです。ガタガタ道が長くなれば、それだけ電気が流れにくくなる、と考えると覚えやすいですね。

💡並列接続は「道が分岐する」のがポイント!

次に、並列接続の仕組みを見ていきましょう。並列接続では、下の図のように電気が流れる道が途中で2つに分かれます。この道の分岐が、直列接続と大きく違うところです。

並列接続の面白いところは、2つの豆電球がそれぞれ、電池が持つ電圧をまるまる使える点です。先ほどの水の例でいうと、電池がくみ上げた水の高さを、2つの水車が並んで使っているようなイメージです。これなら、1つの水車にかかる水の高さ(=電圧)は、1つだけのときと変わりませんよね。だから、豆電球も1つのときと同じ明るさで光るのです!

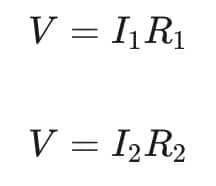

それぞれの豆電球(R1、R2)に流れる電流をI1、I2とすると、オームの法則から次の関係が成り立ちます。

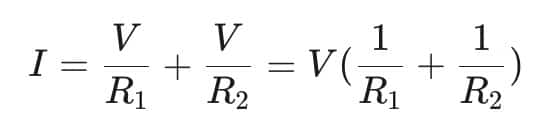

また、道が分岐する前の電流をIとすると、この電流はI1とI2に分かれるので、

![]()

となります。この式に先ほどの関係を代入していくと、

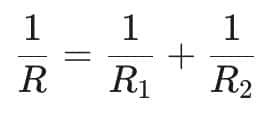

となります。ここで、直列接続と同じように、この2つの抵抗を1つにまとめた合成抵抗Rで考えると、全体の電流は\[$I = \frac{V}{R}$\]と表せます。この2つの式を見比べると、合成抵抗Rは、

という、ちょっと複雑な式で表されることがわかります。これが並列接続の合成抵抗の公式です。

🐙タコ足配線はなぜ危険?実は並列接続が原因!

並列接続は、家庭でも大活躍しています。私たちの家に来ている電気は100Vの電圧ですが、コンセントに差し込む電気製品はすべて、この100Vの電圧をまるまる使えるように、並列接続でつながっているんです。

もし直列接続でつないでしまったら、電圧が分散されてしまい、製品を動かすのに必要な電圧が足りなくなってしまいます。だから、一つのコンセントからテーブルタップを使って複数の家電製品を使う場合、タップの中は並列接続になっているんですね。

並列接続は便利ですが、実は大きな落とし穴があります。それが、タコ足配線の危険性です。複数の電気製品を並列につなぐと、それぞれの製品に流れる電流は、最終的にテーブルタップ本体の1本のコードに集まってきます。

そうすると、コードには非常に大きな電流が流れ、導線が熱を持ってしまうのです。これがひどくなると、コードの被覆が溶けて火災につながることもあります。特に、ドライヤーや電気ポットなど、大きな電流を必要とする電気製品を同時に使うときは要注意です!

🌡️抵抗値は実は変化する?

ここまで、豆電球の抵抗の大きさが変わらないものとして話を進めてきました。しかし、実は豆電球の抵抗値は、流れる電流の量によって少しずつ変化するのです。

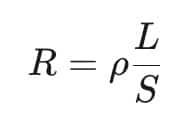

抵抗の大きさは、その長さに比例し、断面積に反比例します。

式中のρ(ロー)は抵抗率とよばれ、導線の材質や温度によって決まる定数です。抵抗の長さLが長いほど、ガタガタ道が長くなるので、抵抗値Rは大きくなります。また、断面積Sが小さいほど道が細くなり、通りにくくなるので、抵抗値は大きくなります。

豆電球を長時間つけておくと、火傷するくらい熱くなりますよね。この熱が、抵抗値に大きな影響を与えるのです。白熱電球のフィラメントの中では、電子が原子核にぶつかり、その熱振動を激しくしていきます。熱くなって原子核が激しく振動すると、電子は原子核に弾かれて進みにくくなってしまいます。これは、抵抗値が大きくなることを意味します。

サッカーの試合に例えると、わかりやすいかもしれません。静止しているキーパーなら、ボールは簡単にゴールに入ります。でも、キーパーが動き回ると、ボールは弾かれてなかなかゴールに入りません。これと同じことが、電子と原子核の間でも起こっているのです。

このように、電気の世界には、一見単純そうに見えて、実は奥深い仕組みがたくさん隠されています。身の回りの不思議に「なぜ?」と問いかけることで、理科はもっともっと面白くなりますよ!

※ この記事は拙著『大人のための高校物理復習帳』の付録記事として書いています。たの記事についても読めますので、こちらからどうぞ。

【特設ページに戻る】

『大人のための高校物理復習帳』(amazonリンク)

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!