忙しい先生必見!デジタルツールとアナログ指導で成功させる自由研究指導の手順

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

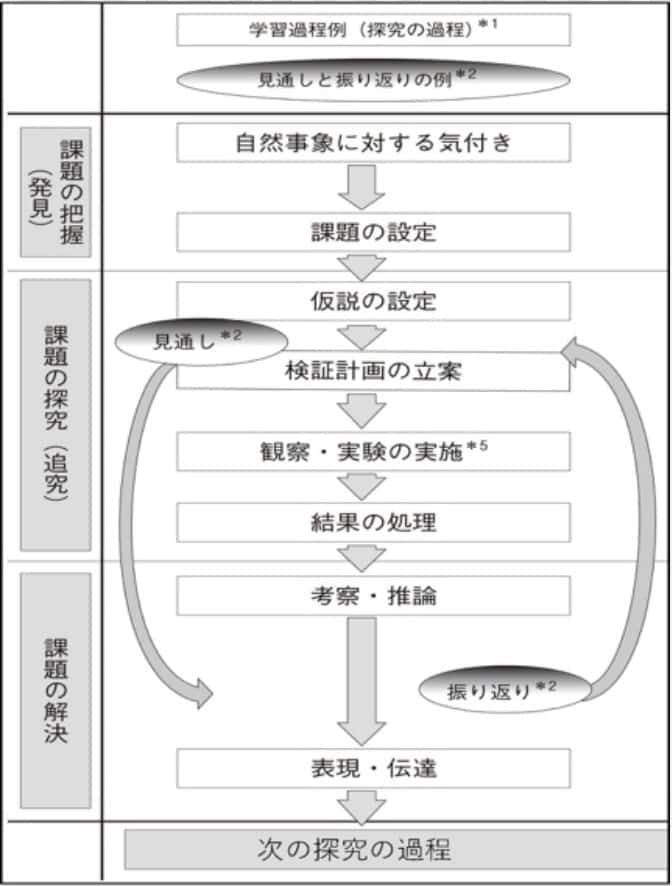

夏休み、生徒たちの理科の力を飛躍させる絶好の機会「自由研究」。しかし、近年は「働き方改革」の波もあり、指導が難しい、評価が大変といった理由から、自由研究自体を課題としない学校が増えていると聞きます。理科教師としては、生徒が自らテーマを見つけ、仮説を立て、実験し、考察するという 「探究の過程」 を丸ごと経験できる貴重な機会が失われてしまうことに、寂しさを感じずにはいられません。

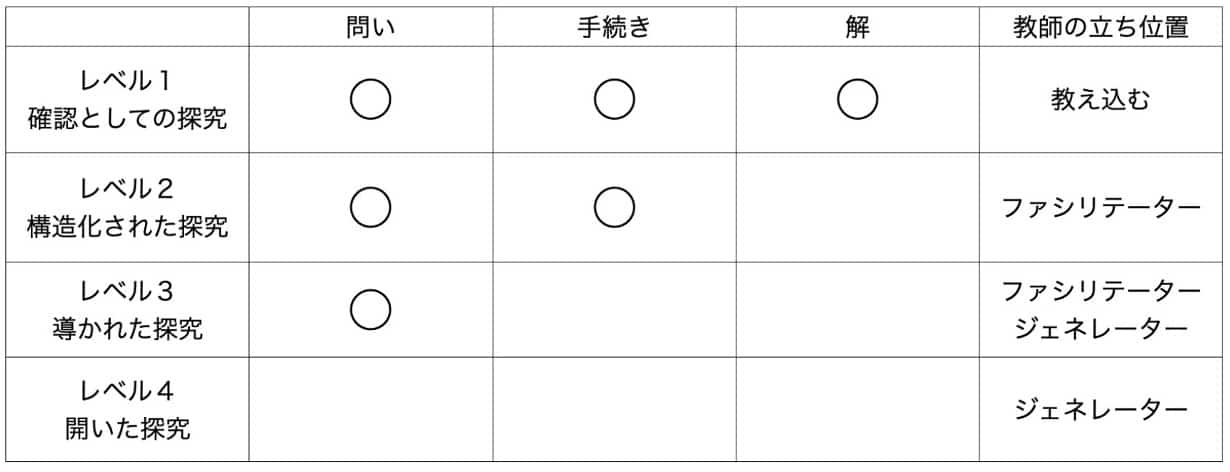

自由研究はもちろん探究のレベルで言うと、レベル4に当たります。

Banchi &Bell(2008)

もちろん、その指導や評価の難しさ、教員側の負担が増えることも痛いほどよくわかります。しかし、だからといって生徒から「探究」の機会を奪うのはもったいない。そこで、私の勤務校では生徒全員に自由研究の提出を課しながらも、教員が伴走し、手厚くサポートする体制を整えています。今回は、自由研究の指導に悩む先生方のために、私たちの実践を具体的にまとめました。この記事が、皆さんの指導のヒントになれば幸いです。

1. 授業で自由研究のテーマ探しを徹底サポート

自由研究の最大のハードルは、「テーマ探し」です。夏休みが始まってから生徒任せにするのではなく、私たちは学期中の授業内に時間を設けています。

この授業では、生徒一人ひとりにダンボール、太陽、アリ、風力発電など、バラバラの写真を配ります。そして、生徒たちにはこの写真から連想される「研究テーマ」を大喜利のように自由に、たくさん挙げてもらいます。このブレインストーミングを通して、「このテーマは実験できるかな?」「夏休み中に終わるかな?」「数字で比較できるかな?」といった、研究の条件を生徒自身の口から引き出すのが狙いです。

生徒たちのアイデアを共有し、話し合うことで、より良い研究テーマを見つけるための視点が自然と身につきます。

2. 「自由研究の手引き」で道しるべを示す

テーマ探しの授業と同時に、 「自由研究の手引き」 という冊子を配付しています。この手引きには、テーマの決め方から、研究をまとめる際の構成まで、探究のプロセスが分かりやすく書かれています。

3. Google Classroomで計画書を個別チェック

夏休みに入る前に、生徒には自由研究計画書の提出を促します。提出された計画書は、教員全員で分担してすべてチェック。その研究で本当に良いのか、どのような条件を制御すべきかなど、具体的なアドバイスをコメントで送ります。このやり取りはGoogle Classroom上で行うことで、教員の負担を抑えつつ、きめ細かな指導を可能にしています。

4. 夏休み中に理科室を特別開放

夏休みに入ってからも、生徒が途中でつまずかないようサポートを続けます。私たちは夏休み中に8日ほど 「理科室開放日」 を設け、事前に予約した生徒が自由に理科室を使えるようにしています。電子天秤、顕微鏡、ビーカーなど、自宅にない実験器具を使いたい生徒がやってきます。

今年の実績は以下の通りです。

7月22日(火) AM / PM 7月23日(水) PM 7月25日(金) AM 7月30日(水) AM 7月31日(木) AM

8月1日(金) AM 8月4日(月) AM

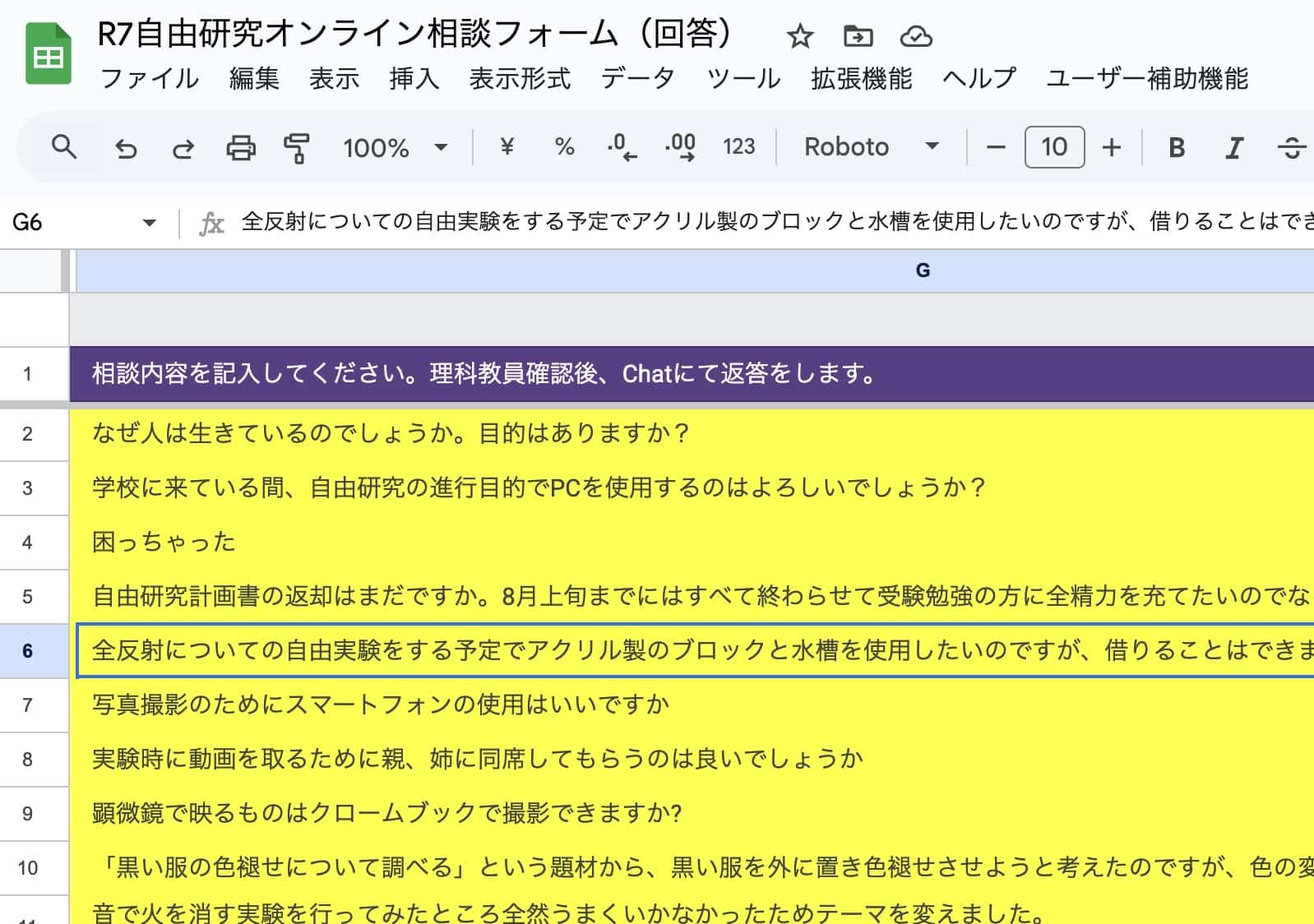

5. オンラインで個別相談に対応

さらに、オンライン相談も実施しています。生徒がフォームで相談内容を送ると、その後Google Chatを使って教員と1対1でやり取りできるシステムです。ちょっとした疑問で研究が止まってしまう生徒も多いので、この個別相談は意外と利用率が高いです。

一番上の質問など、テストで教員が行なったものがあります。気にしないでください。

6. デジタルとアナログを組み合わせた提出と評価

提出はGoogleドキュメントで作成してもらい、

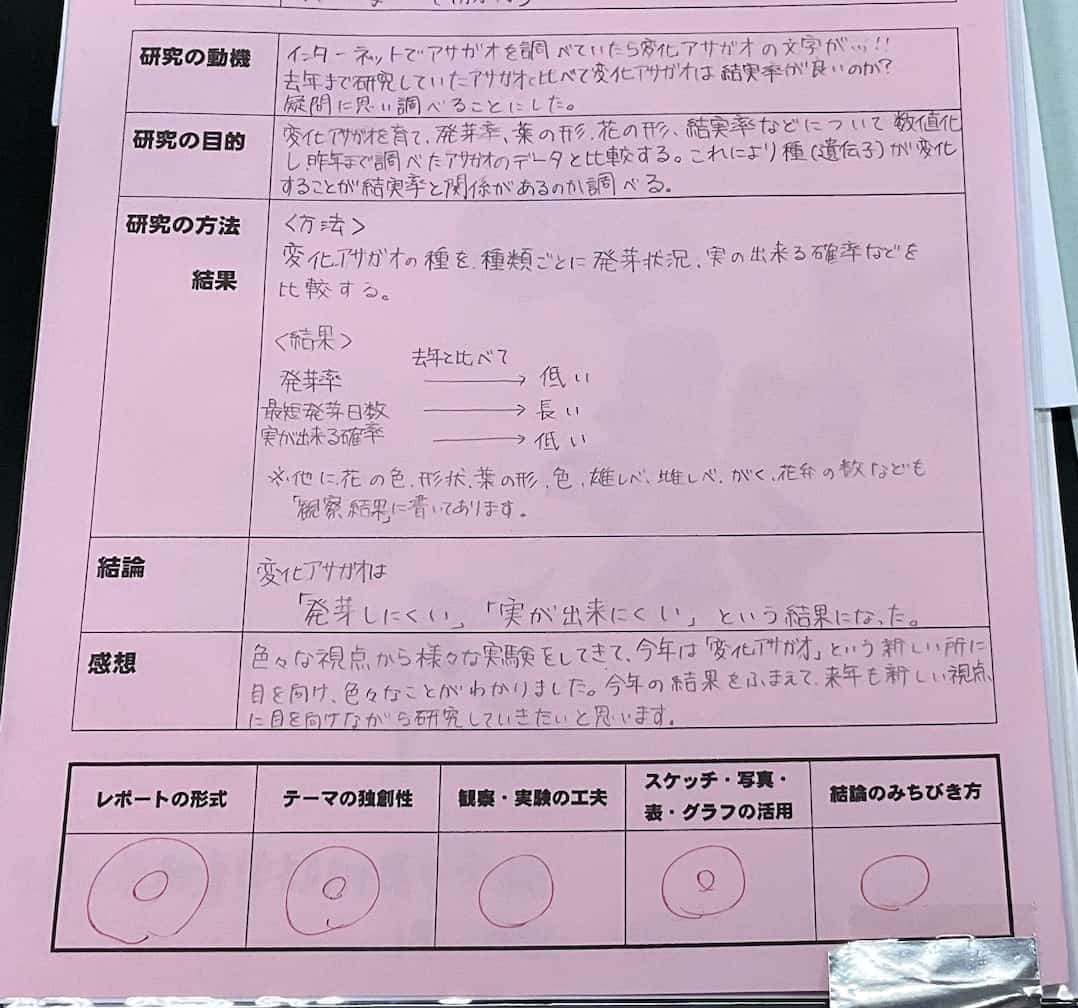

最終的には自宅で印刷して紙で提出してもらいます。その際、あらかじめ配っておいた色付きの紙を表紙にします。この表紙には、研究の概要を記入する欄と、教員が評価を書き込む欄を設けています。

この表紙があると、中身を細かく確認する前にざっと全体像を把握でき、後で見直すときにも記憶がすぐに蘇って便利です。さらに、評価が高かった作品には折り紙を貼るなど、生徒のモチベーションを高める工夫もしています。

7. 論文発表会で成果を共有

夏休み明け最初の登校日を提出日とし、その後、授業内でミニプレゼンを行います。他の生徒がどんな研究をしたのかクラス全体で共有することで、互いに学び合い、探究の楽しさを再認識する場にもなります。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!