35億年の旅路をたどる!クジラの骨が語る「海への帰還」の物語(名古屋港水族館)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

先日、名古屋港水族館を訪れる機会がありました。そこには、迫力満点のイルカショーはもちろん、まるで博物館のように緻密に整備された素晴らしい展示がありました。

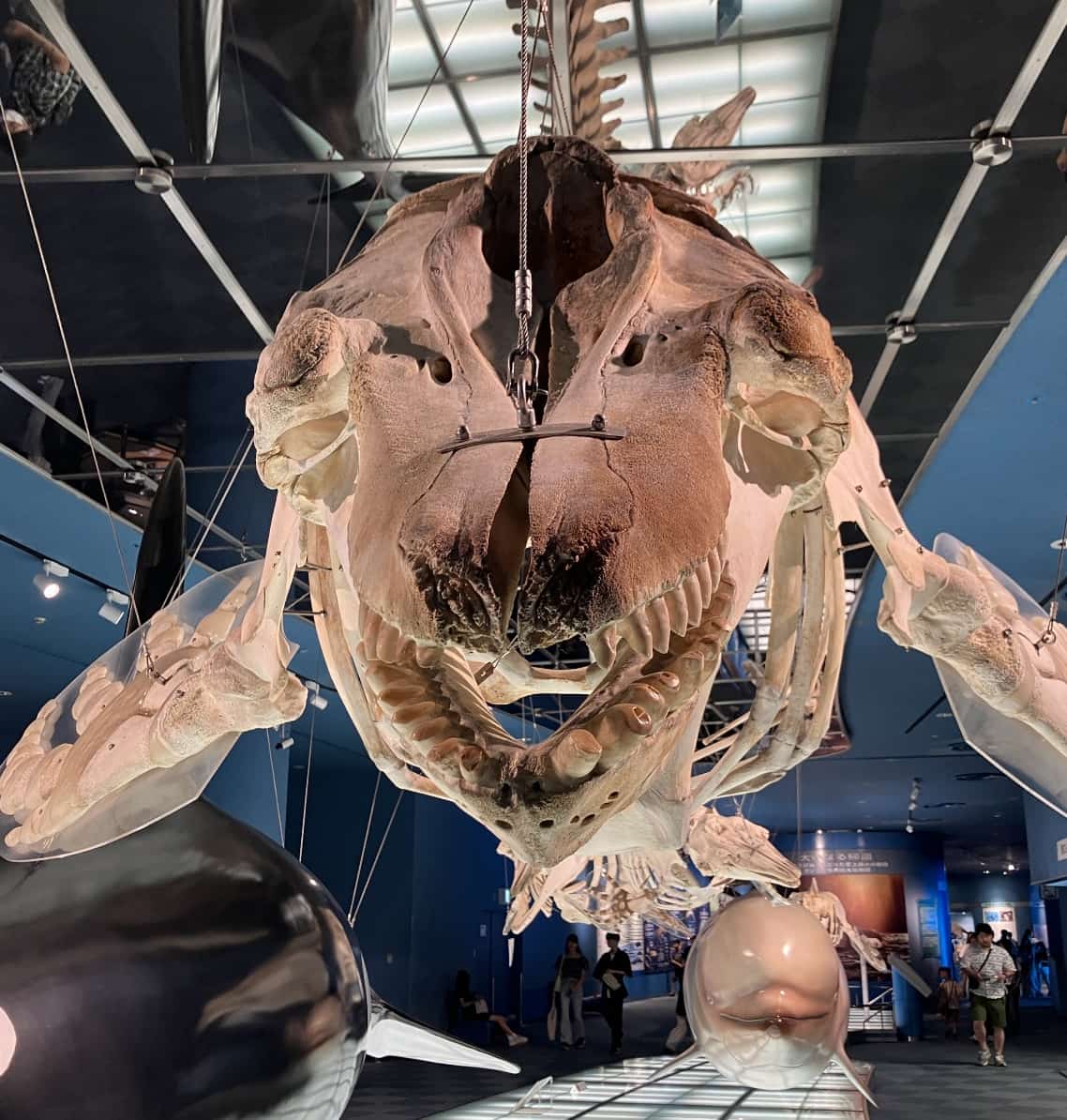

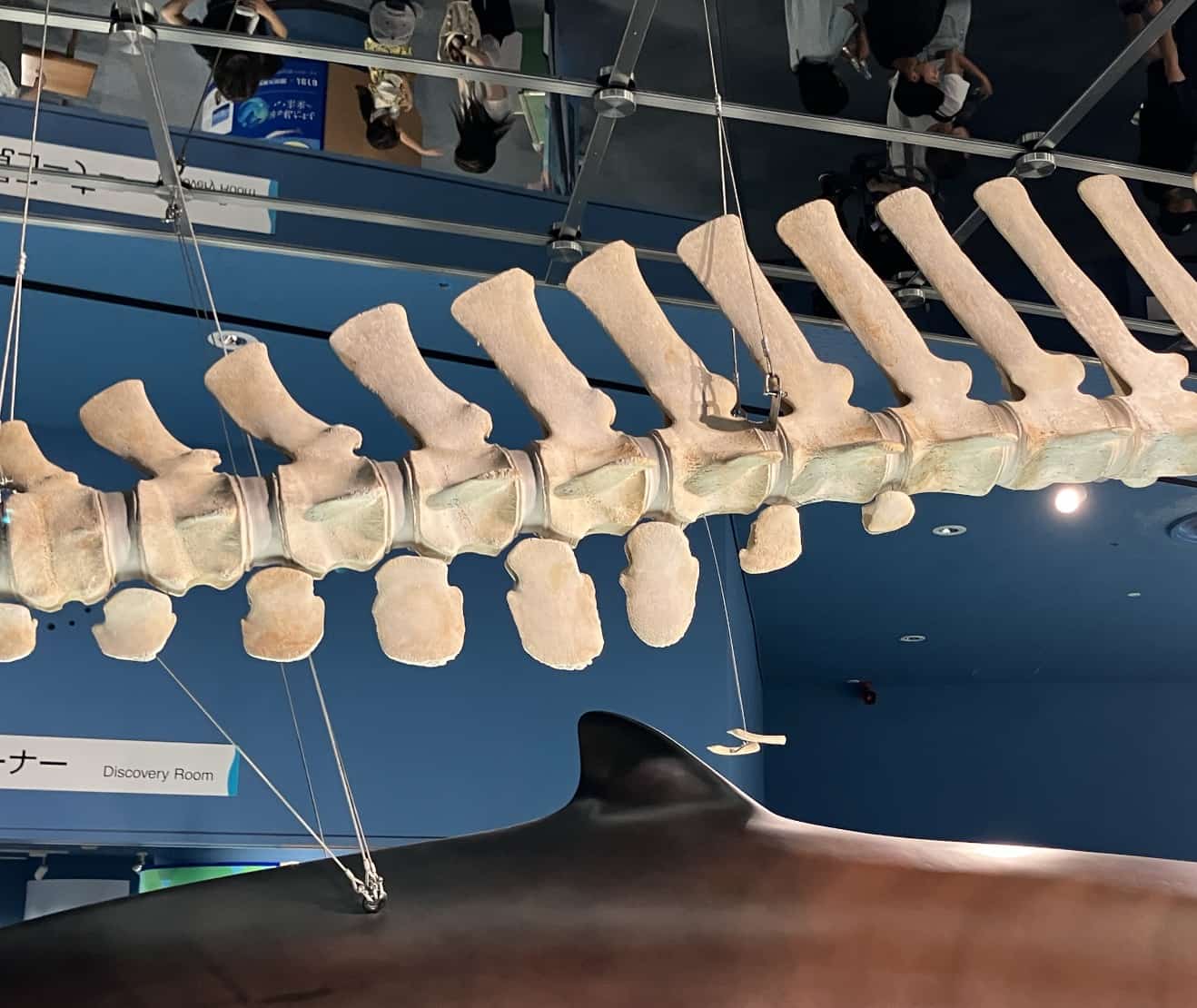

特に心惹かれたのが、クジラやイルカの骨格標本が並び、彼らの進化の歴史をたどる展示です。「35億年 はるかなる旅 ふたたび海へもどった動物たち」というキャッチーなタイトルに誘われ、改めてクジラの進化について深く考えるきっかけをもらいました。

私たち人間と同じく哺乳類であるクジラ。しかし、その姿はあまりにも私たちとかけ離れており、なぜか親近感を抱きにくいと感じる人もいるかもしれません。古代ギリシャの哲学者アリストテレスは、すでに紀元前4世紀に「イルカは温かい血を持ち、肺で呼吸をし、乳で子を育てる」と、その哺乳類としての本質を見抜いていました。しかし、その英知は長い間顧みられることなく、クジラは2,000年以上もの間、「魚の一種」として扱われてきました。彼らが正式に哺乳類として認められたのは、わずか18世紀半ば、スウェーデンの博物学者リンネによって分類されてからのことです。

なぜこれほど長い間、クジラは哺乳類と認識されなかったのでしょうか?その答えは、彼らの進化の歴史に隠されています。彼らが陸上から再び海へと戻り、水中生活に適応する過程で、その姿を大きく変えていったからです。今回は、クジラや海生哺乳類たちの壮大な進化の物語を、その「骨」に注目しながら紐解いていきたいと思います。

「海への帰還」という壮大な進化

クジラが陸上から海へ戻ったのは、およそ5,000万年前の新生代始新世(ししんせい)と呼ばれる時代です。同じように海へ戻った哺乳類には、ジュゴンやマナティーなどの海牛類がいます。彼らはクジラとほぼ同じ時代に海へ戻りましたが、進化のルーツは全く異なります。

一方、アザラシ、アシカ、セイウチといった鰭脚類(ききゃくるい)の仲間たちは、クジラや海牛類よりもずっと後、およそ2,500万年前に海へ戻りました。この時代の違いが、彼らの水中での体の使い方や骨格の違いに表れています。

後ろ足はどこへ?クジラの骨格が語る進化の証

クジラを哺乳類だと認識しにくい最大の理由は、後ろ足がないからではないでしょうか。

陸上の哺乳類には、体を支え、移動するための4本の足と、それを支える強固な骨盤があります。しかし、水中生活では4本足は邪魔になります。泳ぐのに必要のない後ろ足は、進化の過程で徐々に退化していきました。

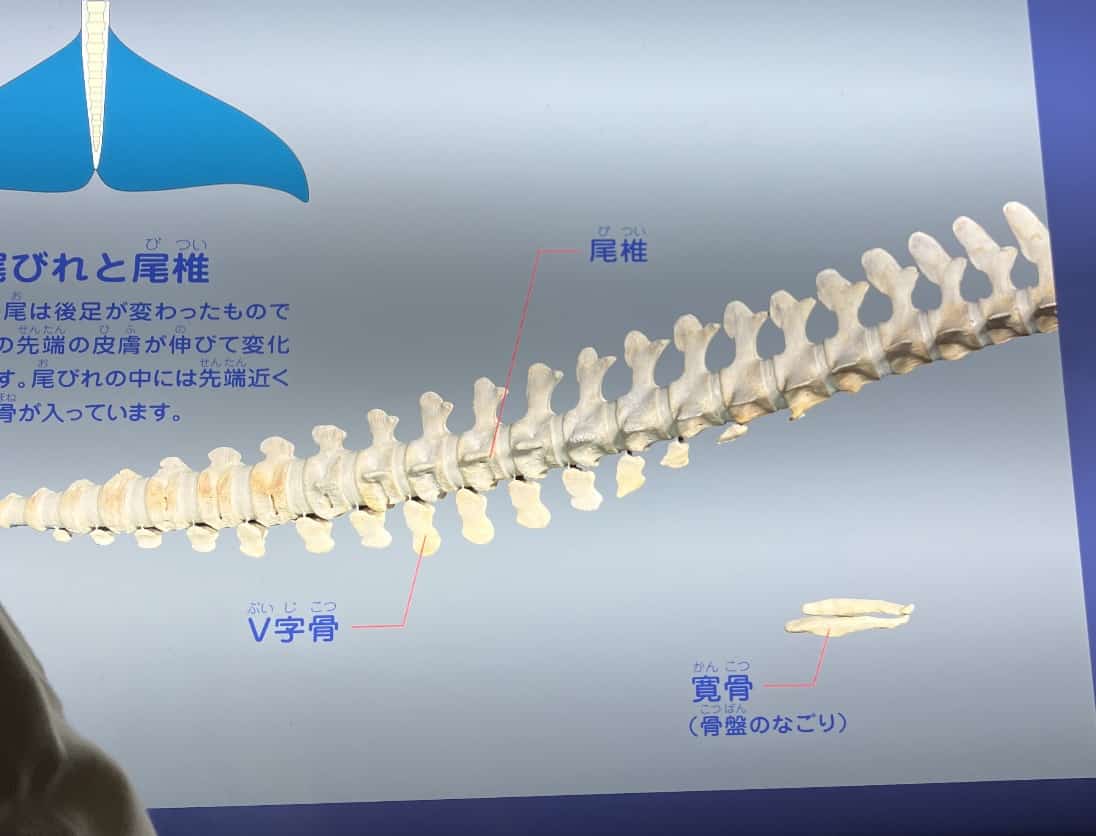

後ろ足と、それを支えていた大きな骨盤を失ったことで、クジラは尾びれを大きく上下に振って泳ぐという、水中生活に最適な泳ぎ方を獲得しました。また、陸上動物のような突出した部分がなくなった流線型の体は、水の抵抗を減らす上で非常に有利に働きました。

では、後ろ足は完全に消えてしまったのでしょうか?いいえ、そんなことはありません。クジラの体の内部、後足があった場所には、小さな2本の骨が残っています。これは、陸上を歩いていた時代の骨盤の名残だと考えられています。この小さな骨は筋肉の中に埋もれていて外からは見えませんが、生殖器を支える重要な役割を担っていることが分かっています。

一見不必要に見えるこの骨も、無意味に残っているわけではないのです。クジラの小さな骨盤の骨は、彼らがかつて陸上を歩いていた哺乳類であったこと、そして海という新しい環境で生きるために、何を捨て、何を変えてきたのかを静かに物語る、壮大な進化の証なのです。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

体中に梱包材をはりつけてみよう!

体中に梱包材をはりつけてみよう!

テレビ番組等・科学監修等のお知らせ

- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師等・ショー・その他お知らせ

- 2/20(金)「生徒の進学希望実現支援事業」研究授業@福井県立若狭高等学校 講師

- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定

- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads

Explore

- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。

- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。

- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。

- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。

- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。

- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。

- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。