【解決】自由研究の意外なカベ「レポートが書けない…」マス目付き用紙で自由研究をクリア!(小学生)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

夏休みの宿題といえば、やっぱり自由研究ですよね。お子さんが「何をしようかな?」とワクワクする一方で、保護者の方にとっては「どうやって進めたらいいの?」と悩ましいものかもしれません。私も親となって初めて気がついたのですが、自由研究をやろう!の「やる」までは子供は楽しんでできるんです。でもこのやった後にまとめるのができない。特に男の子は文字が書けない。ここが大きな壁となっていました。

小学校の自由研究では、研究結果をまとめるレポート作りは、意外とハードルが高い!のです。

「マス目がないとうまく書けない!」

昨年も私の子供に文字を書かせようとしたところ、この壁にぶつかりました。そんな子供の声を聞いて、私も昨年は、方眼ノートを探し回った記憶があります。ノートを探すだけでも一苦労で、いざ見つけても「もっと大きなマスがいいのに…」なんて不満がでたり。でも、今の時代は本当に便利になりましたね。そんな悩みも、インターネットが解決してくれます!

今回は、自由研究のレポート作りをぐっと楽にしてくれる、無料の印刷用方眼紙をご紹介します。

自由研究のレポートは「方眼紙」で決まり!

実験の記録や考察をまとめるレポート。いざ書こうと思っても、白い紙を前にすると「どこから書けばいいんだろう?」と手が止まってしまうことがあります。そんな時、方眼紙が強い味方になってくれます。

マス目があることで、文字の大きさが揃い、図やグラフもきれいに描けます。見た目が整うと、書いている本人も「しっかり書けているぞ!」とやる気がわいてくるものです。

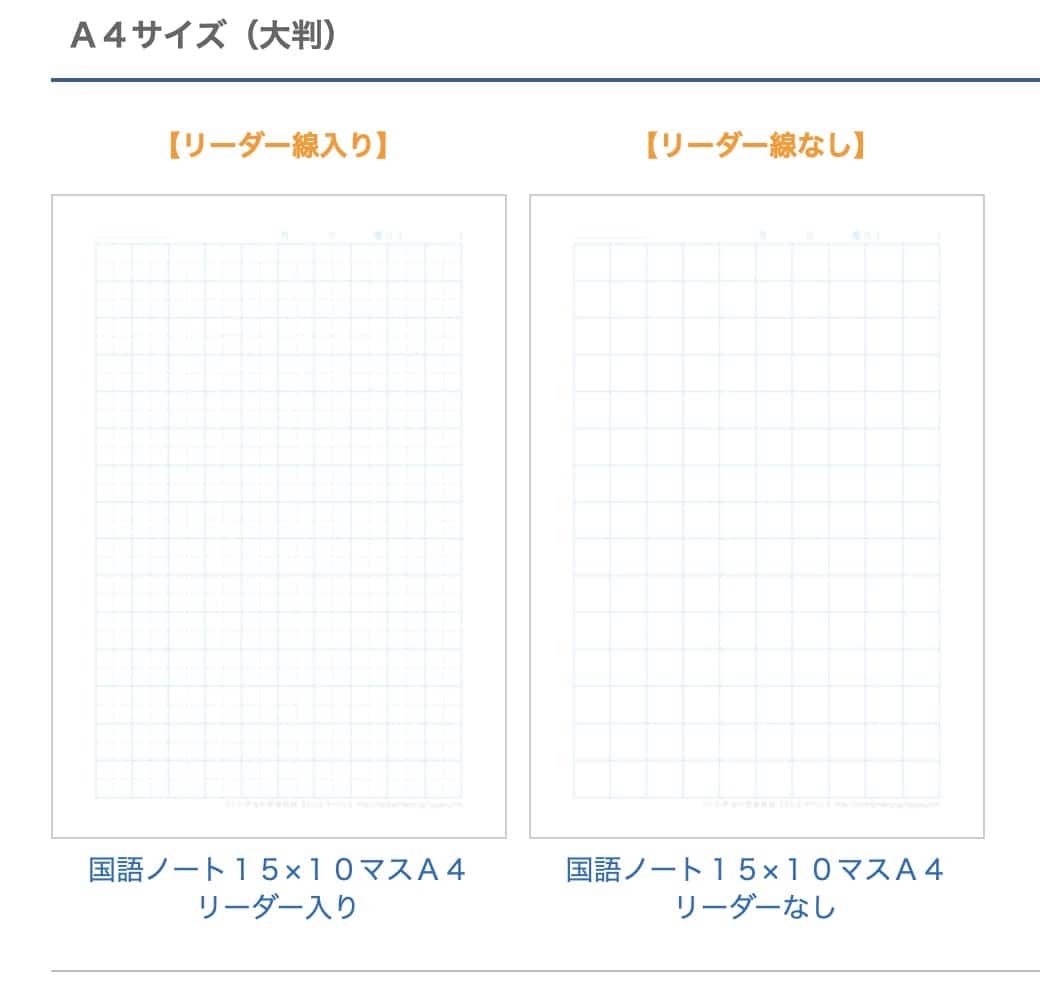

次の写真は私の小学3年生の子供にレポートを書かせるために印刷した方眼紙用紙の例です。実際に子供が描いているのでイメージもつくと思います。子供の普段の文字サイズに合わせて、横10マス、縦15マスのものを使いました。一般的な小学三年生にしては大きめかもしれません。ちびむすドリルというサイトからダウンロードをして、それをA4用紙に印刷して使いました。

グラフも同じものを使って描きました。

このようにマス目付きのレポート用紙を用意してあげることがとても大切だったのですね。

無料でダウンロードできる方眼紙サイト

ご紹介するのは、学年別のノート用紙がダウンロードできる「ちびむすドリル小学生」のサイトです。私もこちらを利用しました。

ちびむすドリル小学生 国語のノート用紙【マス目入り】

https://happylilac.net/sy-ntkm.html

ひらがな練習用から作文用紙まで、さまざまな種類のノートが揃っています。マス目のサイズも選べるので、お子さんの学年や書きたい内容に合わせてぴったりのものが見つかります。

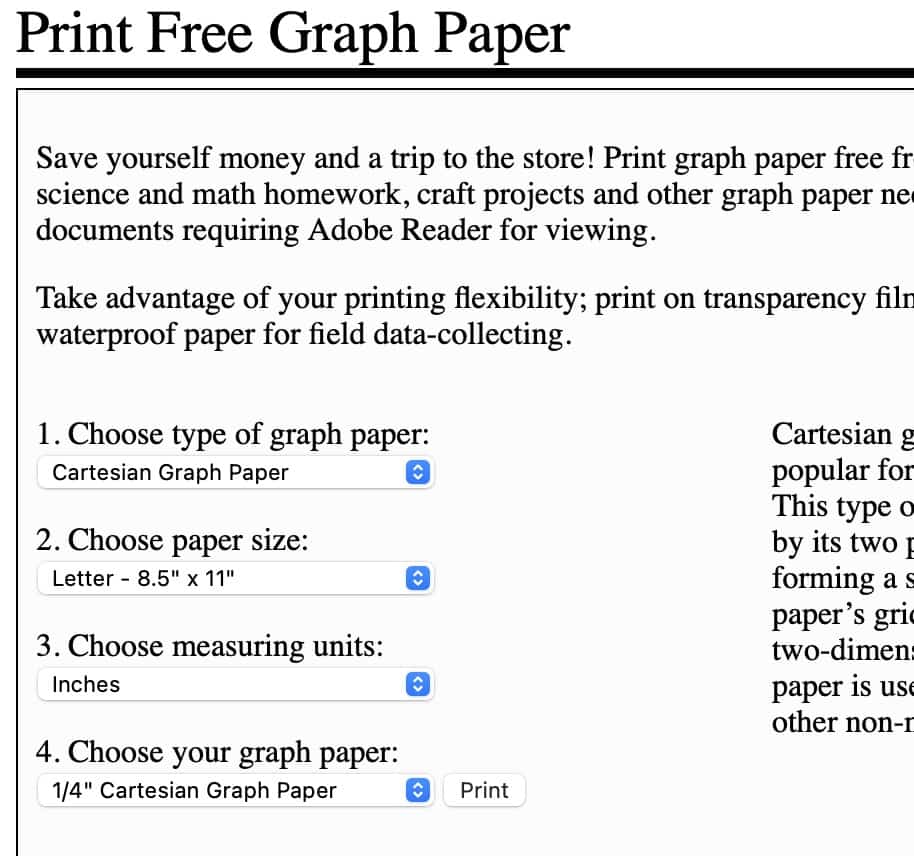

理科のグラフ作成に特におすすめなのが、こちらのサイトです。

Print Free Graph Paper

https://www.printfreegraphpaper.com/

こちらは、グラフの種類やマス目のサイズ、色まで細かくカスタマイズして、自分だけの方眼紙を作ることができます。対数グラフや極座標グラフなど、高度なグラフも作成できるので、将来的に役立つ知識のタネにもなりますよ。

印刷するだけで準備完了!

これらのサイトを使えば、もうノートを探しに行く必要はありません。ダウンロードして印刷するだけで、すぐにレポート作りに取りかかれます。

「研究は楽しいけど、レポートは面倒だな…」と思いがちなお子さんも、きれいに書ける道具が手元にあれば、ぐっとやる気がアップするはず。

その他に気がついたこと・やるべきサポート

なお書く内容も、突然書き始めるので注意が必要です。子供に主体性を持たせつつも、ここは親がサポートをする必要性を感じました。たとえば、目的を書くときには、「なんでやったの?」と聞くと大抵うちの子は「面白そうだから」と返ってきます。これでは何も書けない…。

そこで、「何が面白いと思ったの?」「何を調べようとしたの?」「どうして?」などと問いかけを繰り返すことでやっと、目的に書くべき言葉が出てきます。そうしたらもう一度それを話してみて、といい、じゃあそれを書こうと、導いていく必要があり、とても手間がかかりました。

子供としてもこれが精一杯なんですよね。ただやっていくうちに、子供もそう言った自問自答に慣れていく感じはありました。

なので私個人の意見としては、保護者として、子供にやりなさい、やりなさい、と声かけだけをして任せっきりにするのではなく、道具を用意してあげる、レポートを用意してあげる、話をして書く内容をまとめてあげる、こんなサポートは小学生には必要なのではないかと思いました。

ちなみに今年の自由研究テーマは、子供が自分で学校からもらってきたゴムで動く車に、他の実験教室でゲットしたモーターを組み合わせて、車にモーターをセロテープでつけて、風で動く動力車を作って、勝手にやって実験まで終わっていました。

タイトル「モーターで風を起こす車の動き方とおもさの研究」だそうです。

実験が雑だったので、もう一度一緒にやってあげましたが、手を出しすぎない塩梅が難しいところです。これは学年にもよるのかなと思いました。

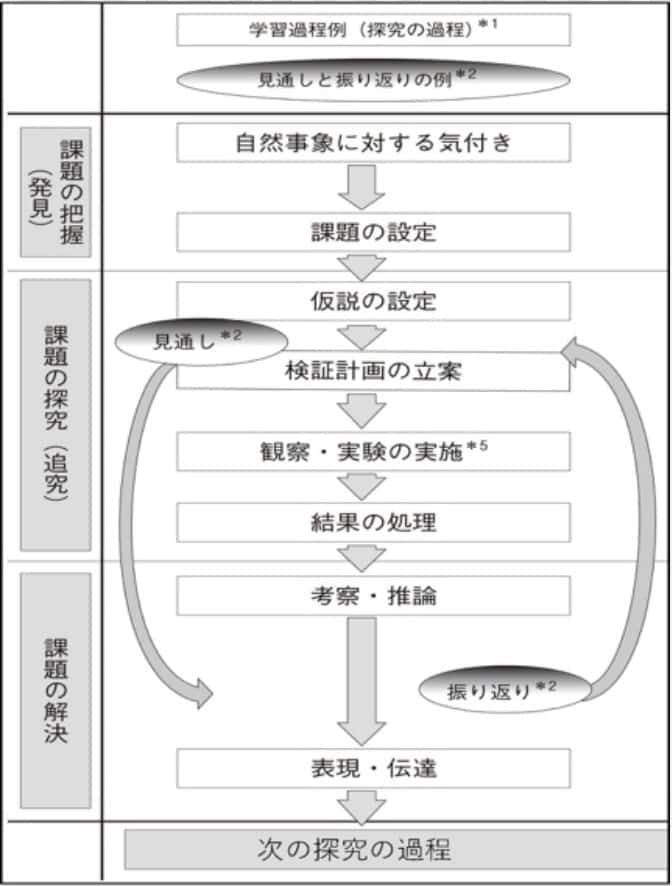

グラフ作成は、小3には無理でしたが、数字だけ並んでいてもよくわかりません。グラフを作成しないと考察が書けないので、一緒にグラフ作りをやりました。グラフ作る意味だとか、できたグラフを見てどんな感じがする?とか聞きながらやっていくと、何をしているのか、データ処理の意味がわかったようで、その後の結果から考察に至るまでは、子供が全て言葉にして、それで書き上げることができました。

レポート作成に3時間くらいかかったので、私も別の仕事をしながら付き合って、疲れました。探究の過程を学ぶ練習になっていたら嬉しいと思っています。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

体中に梱包材をはりつけてみよう!

体中に梱包材をはりつけてみよう!

テレビ番組等・科学監修等のお知らせ

- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師等・ショー・その他お知らせ

- 2/20(金)「生徒の進学希望実現支援事業」研究授業@福井県立若狭高等学校 講師

- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定

- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads

Explore

- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。

- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。

- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。

- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。

- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。

- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。

- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。