【手作り花火】砂糖と重曹で大蛇を召喚?キッチンでできる不思議な「ヘビ花火」の作り方

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

夏の夜空に輝く色とりどりの花火は、私たちの心をワクワクさせてくれますね。しかし、今回ご紹介するのは、打ち上がるのではなく「地面からニョロニョロと生えてくる」という、ちょっと不思議で少し不気味、だけど目が離せなくなる魔法のような花火です。その名も「ヘビ花火」。

夏の夜空に輝く色とりどりの花火は、私たちの心をワクワクさせてくれますね。しかし、今回ご紹介するのは、打ち上がるのではなく「地面からニョロニョロと生えてくる」という、ちょっと不思議で少し不気味、だけど目が離せなくなる魔法のような花火です。その名も「ヘビ花火」。

理科の教科書で見かけるような化学反応を、夏休みの自由研究や家族の思い出として、もっと身近に楽しんでほしい。そんな情熱を持って、私は科学部の生徒たちと一緒に「最高の大蛇」を生み出すオリジナルヘビ花火作りに挑戦しました。身近な材料が化学の力で姿を変えていく様子は、まさに科学のエンターテインメントです。難しい理屈を知らなくても、その迫力に圧倒されること間違いなし!さあ、あなたも不思議な「黒い大蛇」を召喚する科学の扉を開けてみましょう。

用意するもの

実験に使うのは、キッチンや薬局で簡単に手に入るものばかりです。

- 砂糖(スクロース): 20g

- 重曹(炭酸水素ナトリウム): 5g

- エタノール: 25ml

- 砂:(今回は「鹿沼土」を使用しましたが、普通の砂でもOKです)

- バット:(耐熱容器なら何でも使えます)

「エタノール」にはいくつかの種類があります。アルコール濃度の高い順に「無水エタノール(99.5%)」、「エタノール(95.1~96.9%)」、「消毒用エタノール(76.9~81.4%)」の三種類に分類されますが、今回は火がつきさえすれば、どのタイプでも実験可能です。

実験の手順

科学部の生徒たちと試行錯誤した結果、最もスムーズに「ヘビ」が現れる手順をまとめました。

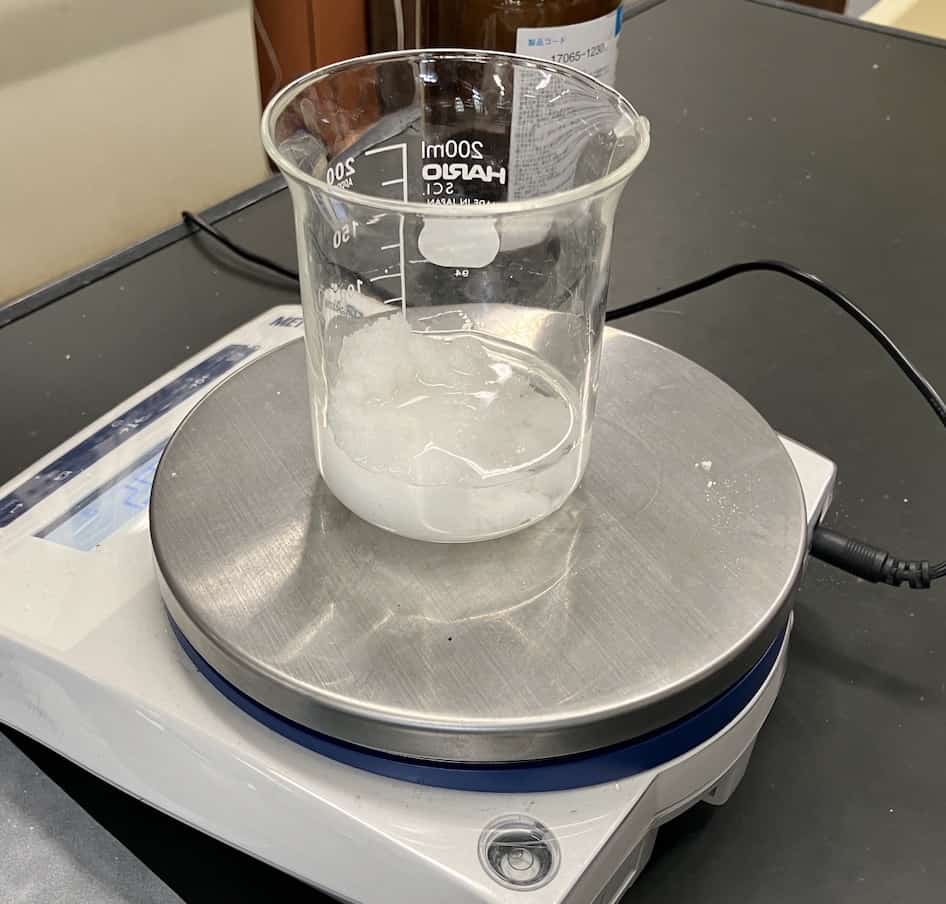

① 混合液を作る砂糖(25g)と重曹(5g)をエタノール(25ml)の中に入れます。

② 土にセットするよく混ぜながら、バットの上に置いた土(シャーレに入れたもの)に注ぎます。

② 土にセットするよく混ぜながら、バットの上に置いた土(シャーレに入れたもの)に注ぎます。

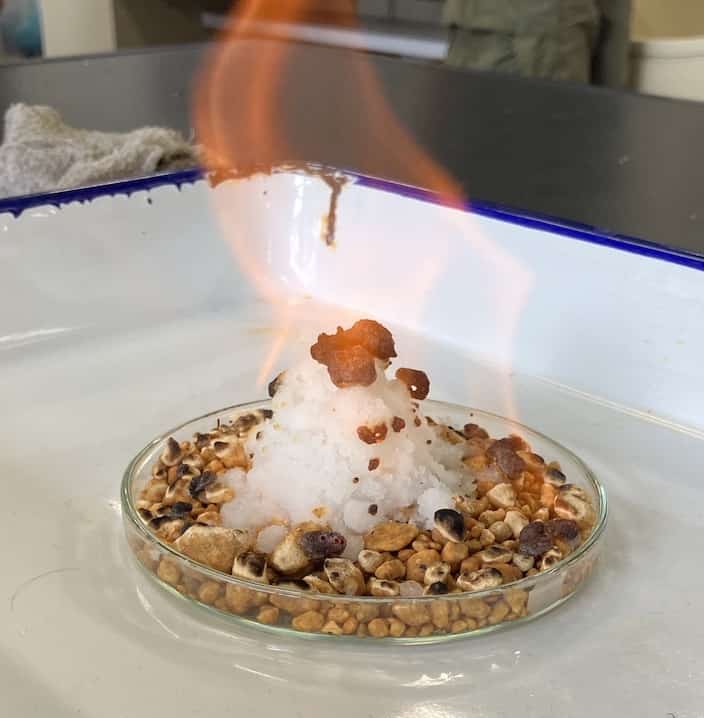

③ 点火!チャッカマンなどを使って、慎重に火を付けます。

③ 点火!チャッカマンなどを使って、慎重に火を付けます。

実際に火をつけてみた感動の瞬間がこちらです!

実際に火をつけてみた感動の瞬間がこちらです!

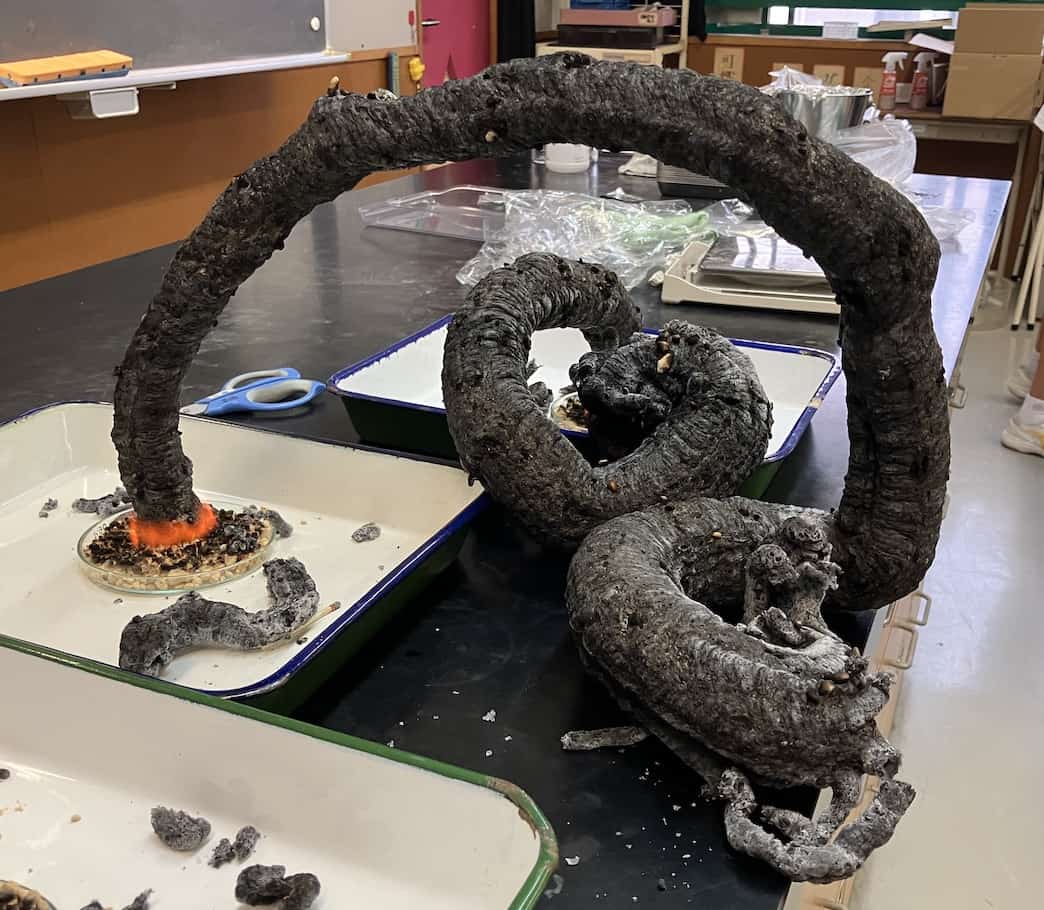

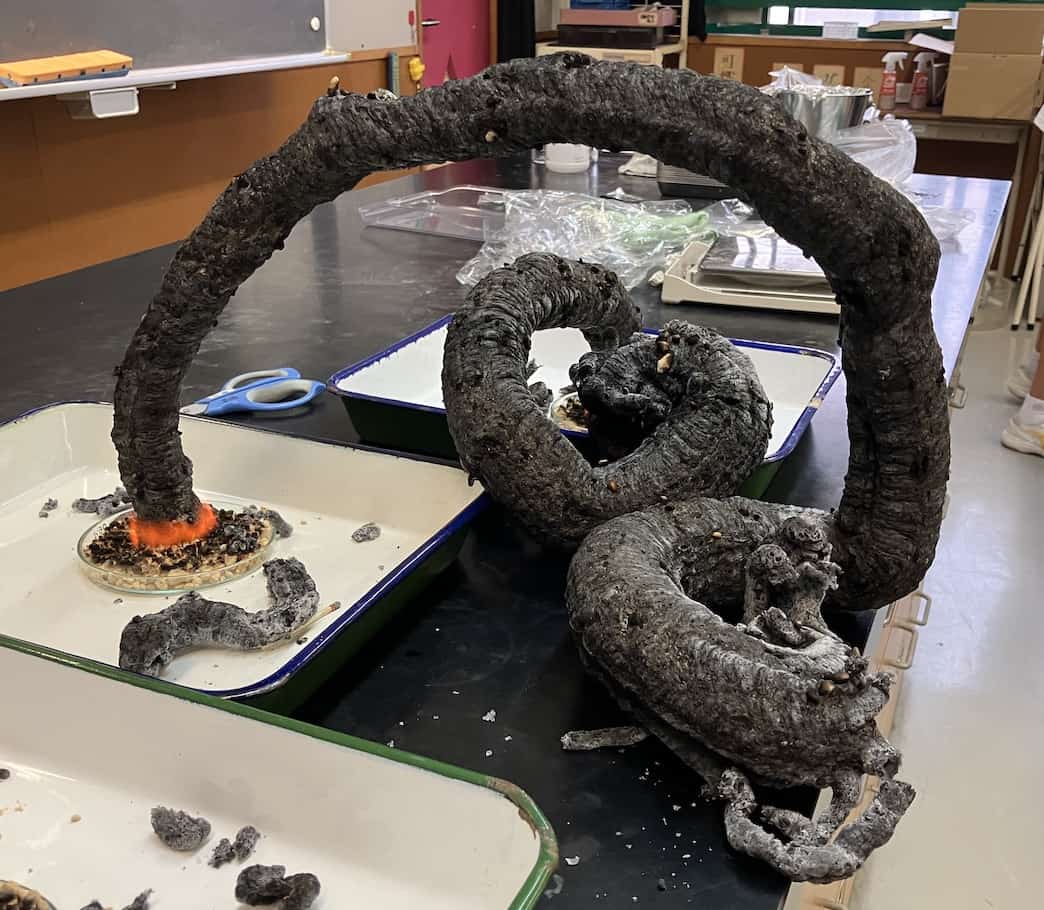

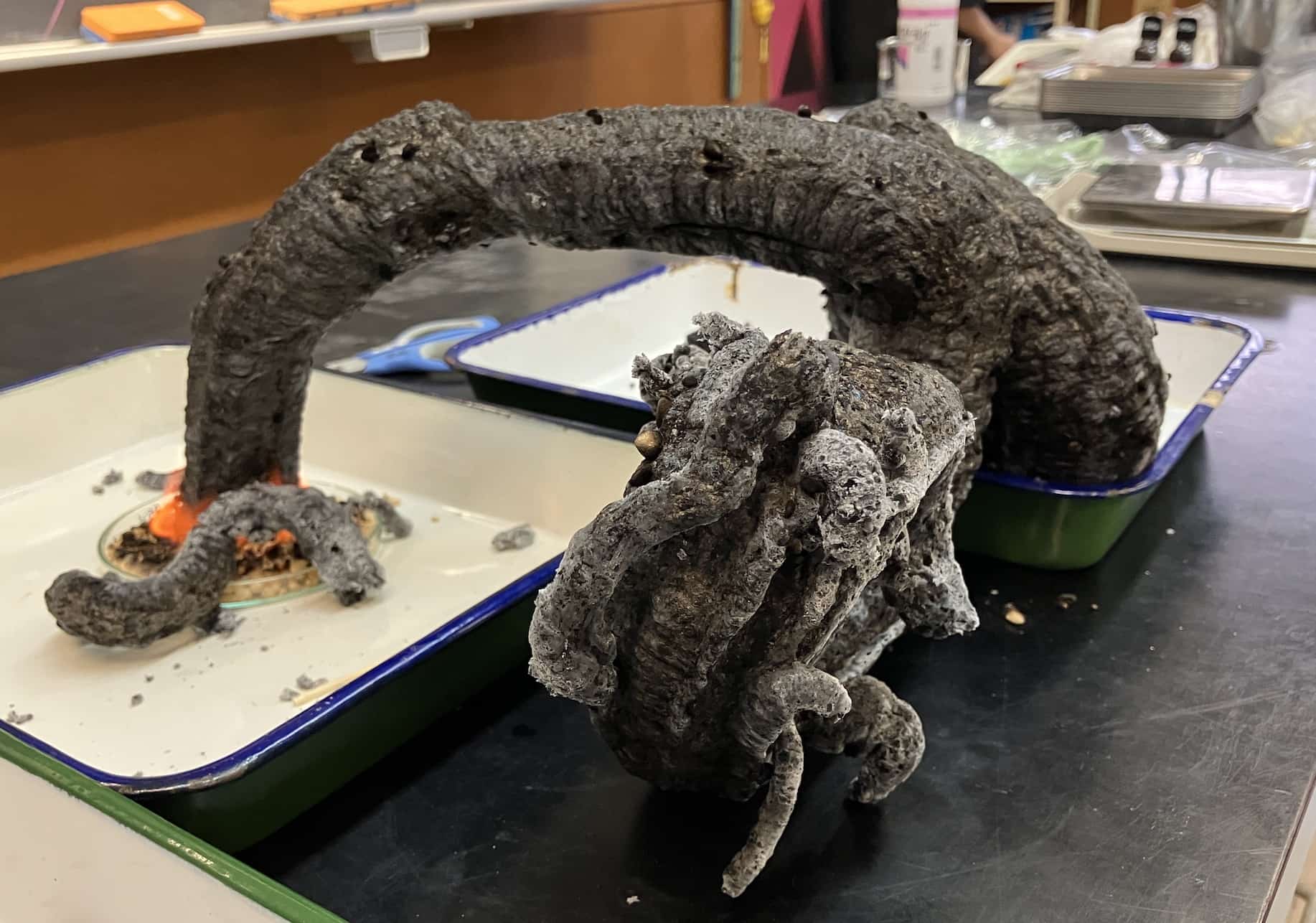

実験の結果:現れた「黒い大蛇」たち

色々な配合を試した結果、事前に材料をしっかりと混ぜておいた方が、ヘビが力強く伸びていくことがわかりました。最も成功した、芸術的な「大蛇」の写真をご覧ください。

まるで生きているかのように、ニョロニョロと成長していく様子は圧巻の一言。他の作品たちも、もはや前衛的なアートのようですね。

まるで生きているかのように、ニョロニョロと成長していく様子は圧巻の一言。他の作品たちも、もはや前衛的なアートのようですね。

ヘビ花火の科学的な仕組み

実験が終わった後の黒いヘビ(十分に冷めてから触ってくださいね!)は、カサカサしていて、息を吹きかけると簡単に崩れてしまうほど軽いです。この不思議な現象の裏側では、「炭化」と「ガスの発生」という2つの化学反応が同時に起きています。

1. 砂糖の燃焼と炭化火を点けると、まずエタノールが燃焼し、その熱で砂糖が溶け始めます。溶けた砂糖は熱によってさらに分解され、水分子が抜けて「炭(炭素)」へと変わります。これがヘビの黒い体の正体です。

2. 重曹の熱分解同時に、重曹(炭酸水素ナトリウム)も熱によって分解されます。このとき、二酸化炭素のガスが勢いよく発生します。

重曹の熱分解

3. なぜニョロニョロ伸びるのか?熱で溶けて粘り気のある砂糖の「炭」を、重曹から発生した二酸化炭素の泡が内側からどんどん押し広げます。この泡が風船のように炭を膨らませながら外へ逃げようとするため、あのような細長いヘビの形になって成長していくのです。この原理は、駄菓子屋さんでおなじみの「カルメ焼き」が膨らむ仕組みとよく似ています。

科学の不思議を全身で体感できるヘビ花火。手作りの線香花火と一緒に、今年の夏の思い出として挑戦してみてはいかがでしょうか?きっと、理科の教科書を眺めるだけでは味わえない、驚きと発見が待っていますよ!

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!