なぜモーターは回り続ける? ペーパークラフトとデジタルで解き明かす「フレミングの法則」と「整流子の秘密」(Geogebra)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

みなさんの身の回りには、いくつの「モーター」があるでしょうか?扇風機、洗濯機、スマートフォンのバイブレーション、電車の車輪まで…。私たちの生活は、モノを「回す」力で溢れています。でも、「電気が流れると、どうしてモノが回るの?」と聞かれると、ちょっと難しいですよね。目に見えない電気と磁石の力を、どうやって説明したらいいのでしょう?

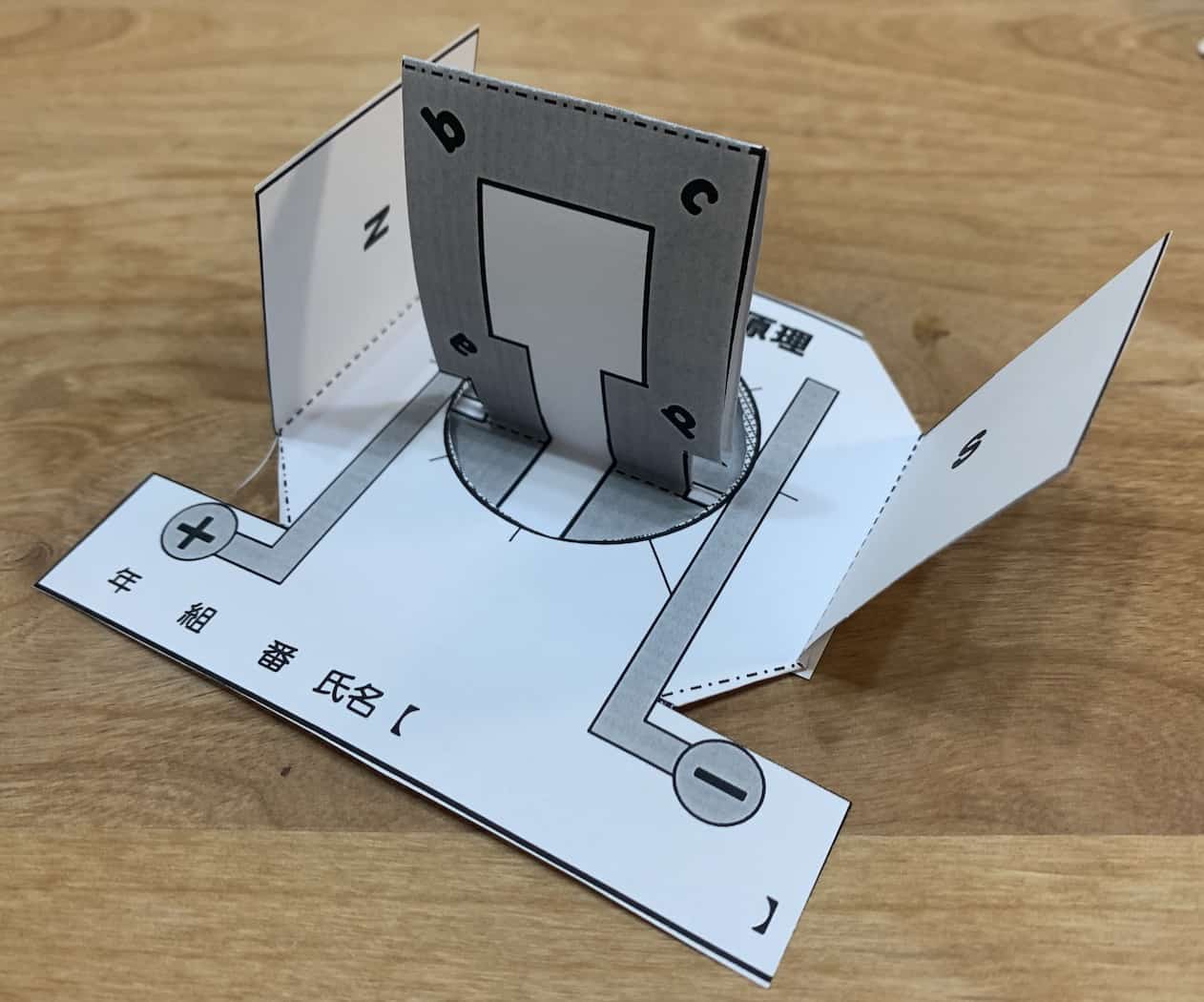

ペーパークラフトで「作る」!

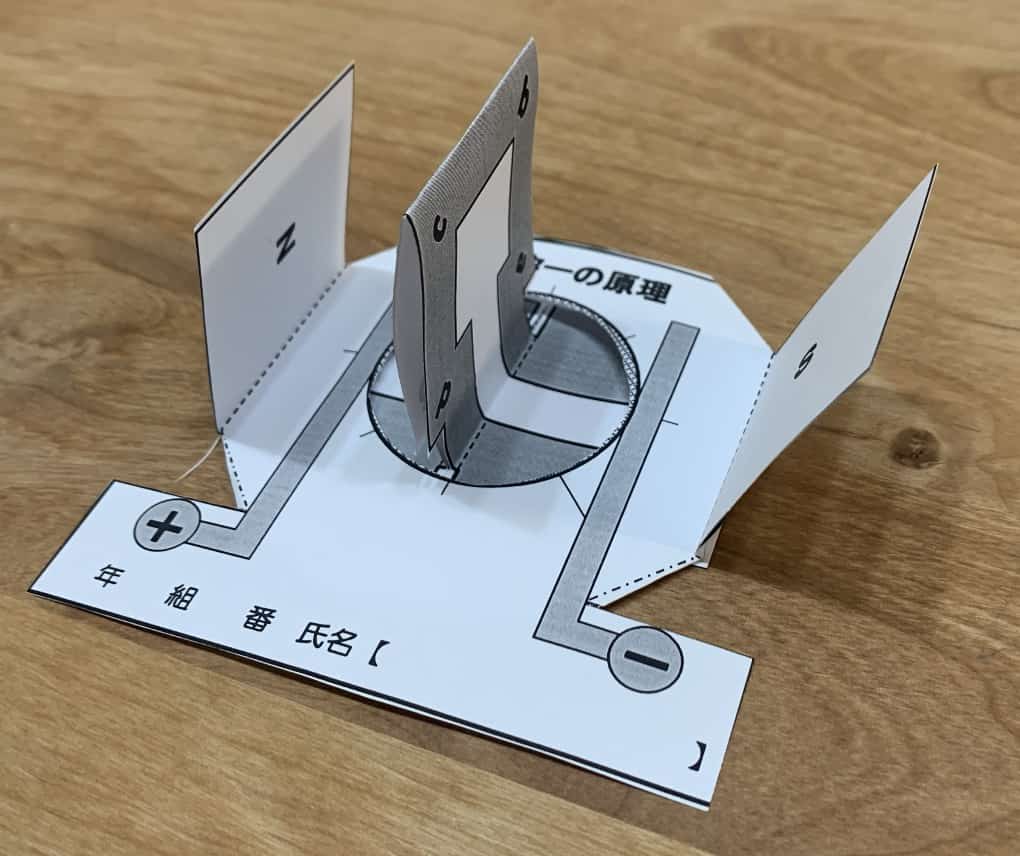

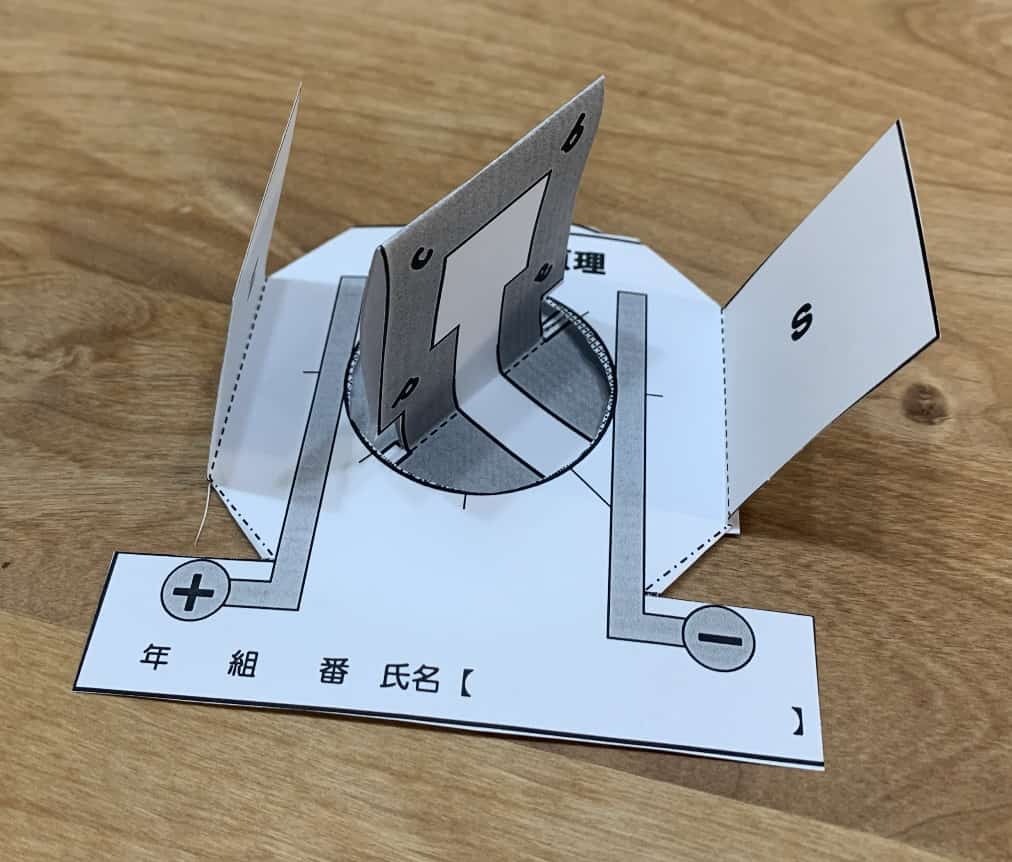

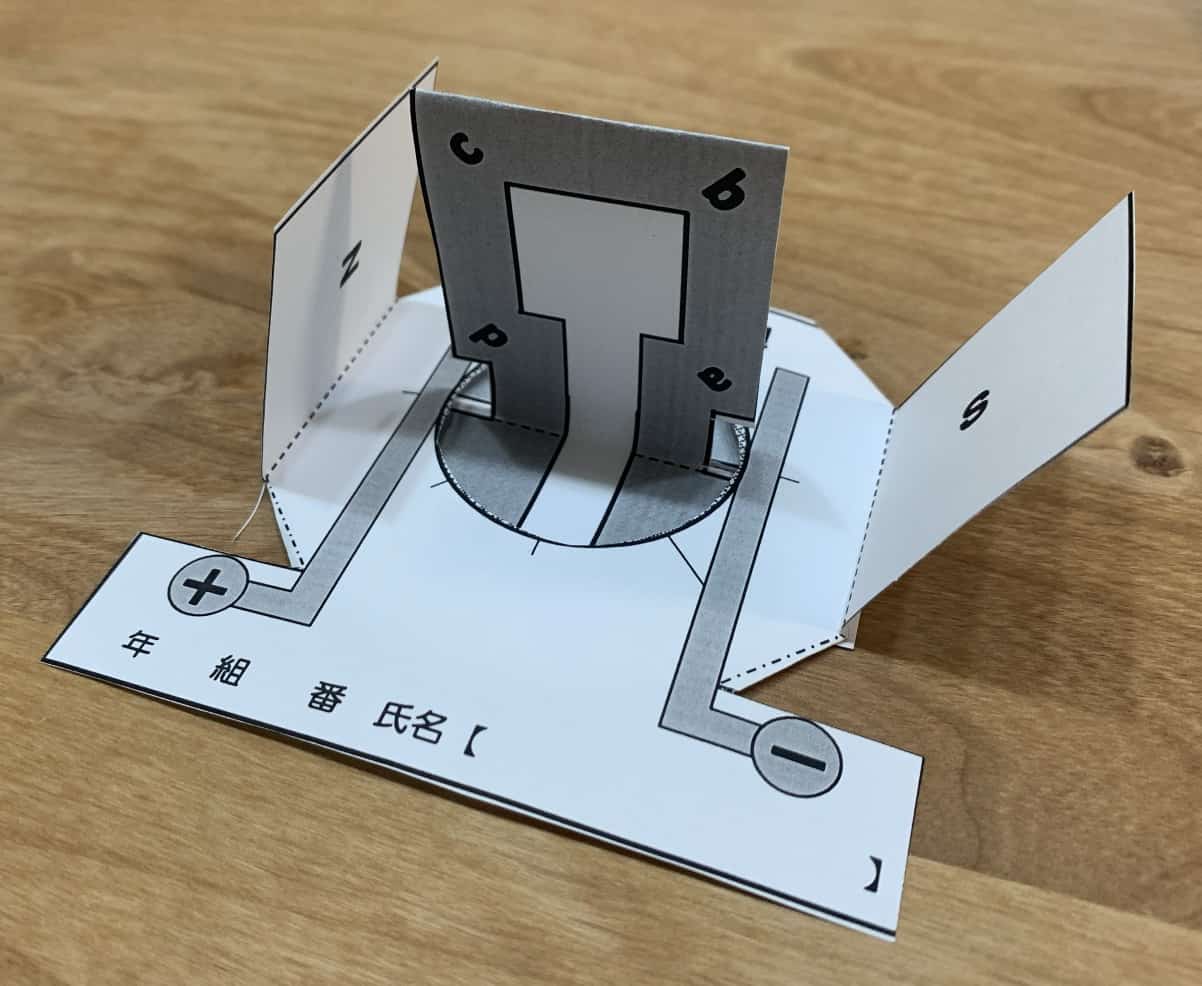

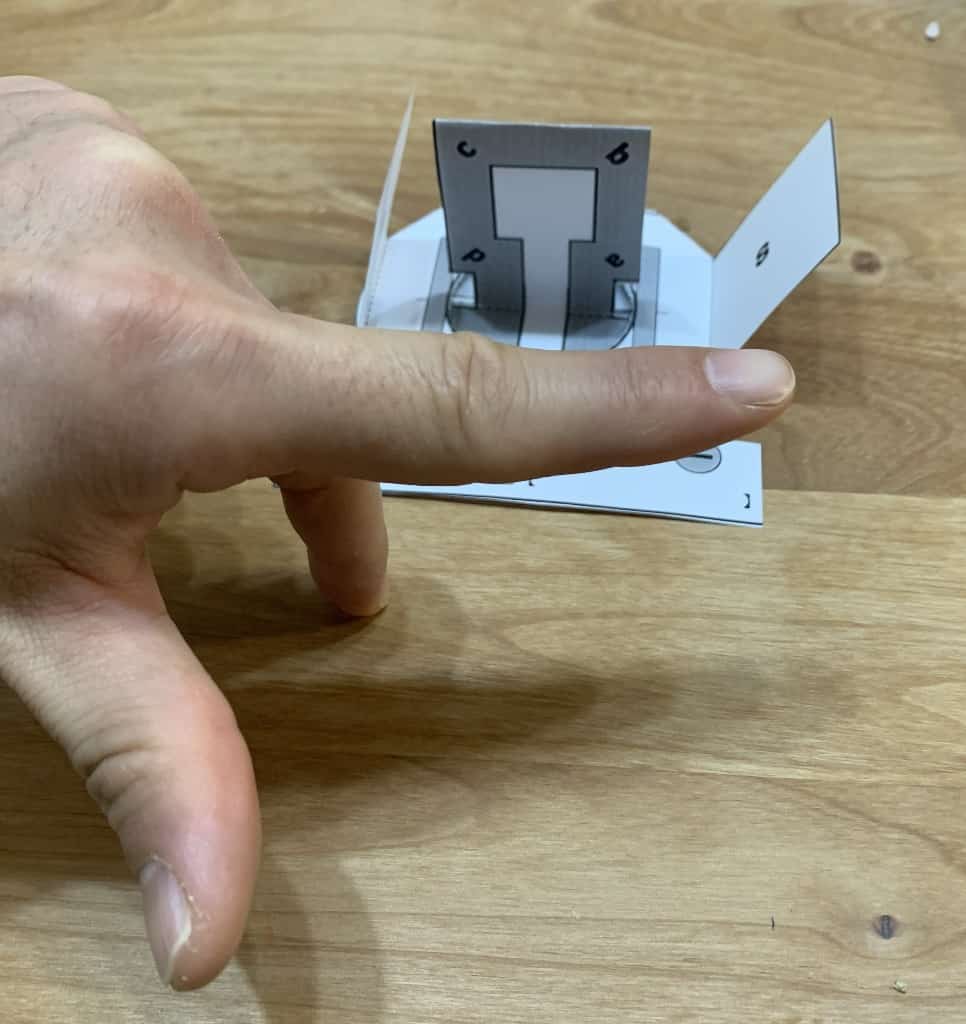

理解をするには、やっぱり自分の手で作りたくなりますよね。本物のモーターを作るという方法もありますが、もっと手軽にやるなら理科教材をペーパークラフト で作るという試みを行っている岸正太郎先生のサイトを参考に、「回る!紙のモーター2」を製作してみましょう。ここからは、この紙のモーターが「なぜ回り続けるのか」、その心臓部を一緒に見ていきましょう。作ったモデルがこちらです。

フレミングの法則と「回転する力」

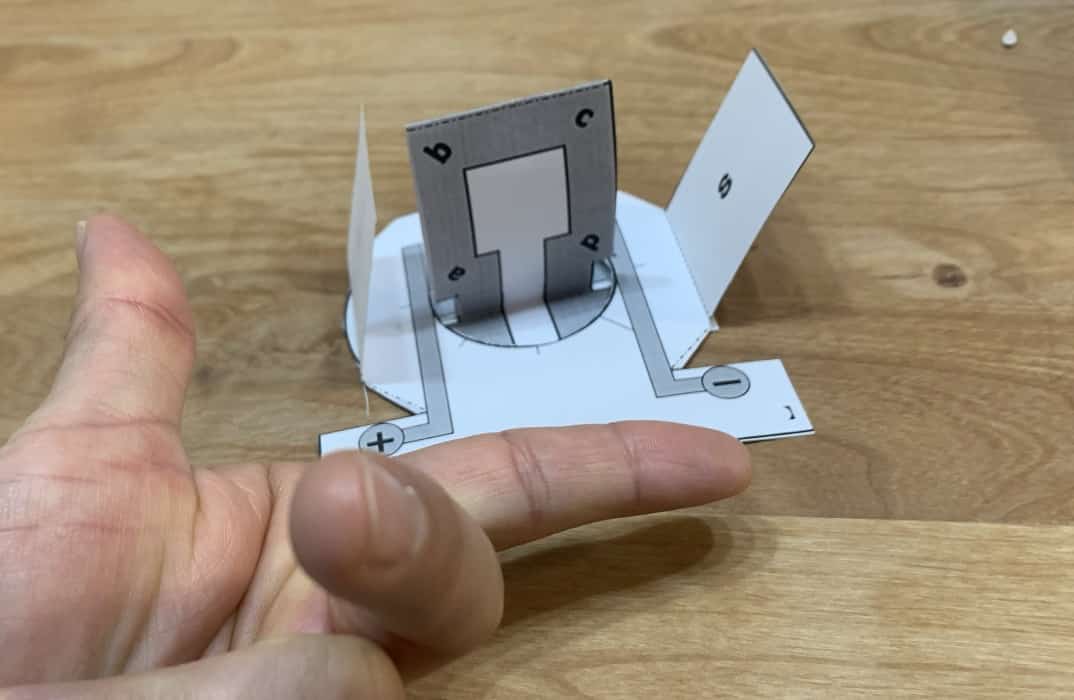

まず、コイルに「abcd」の向きに電流が流れている場面を考えます。ここで登場するのが、中学理科のスター、「フレミングの左手の法則」です。「電・磁・力(でん・じ・りょく)」ですね!

コイルの「ab」の部分に注目しましょう。電流は「a→b」の向き。磁石のN極からS極へ向かう「磁界」の向き。この2つを左手の「中指(電流)」と「人差し指(磁界)」に合わせると…

親指(力)は「奥側」を向きます!次に、コイルの「cd」の部分。電流は「c→d」ですね。

同じように左手を当ててみると…今度は親指(力)は「手前側」を向きます。

さあ、イメージしてください。コイルの片方(ab)は奥に押され、もう片方(cd)は手前に引かれます。すると、どうなるでしょう? そうです! コイルは「クルッ」と回転を始めます。これがモーターの第一歩です。

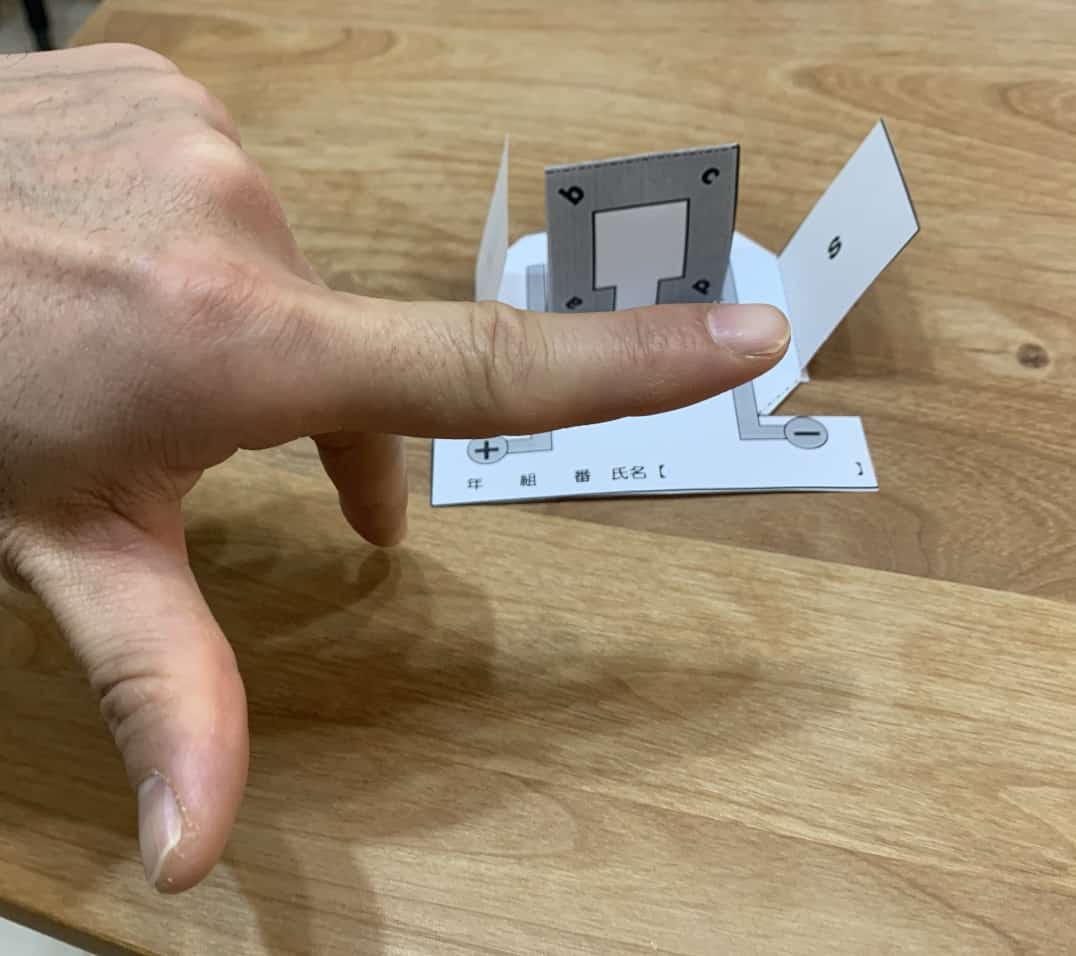

回り続けるための「賢い仕掛け」

しかし、ここで大きな問題が発生します。コイルが半回転して、abとcdの位置が入れ替わったらどうなるでしょう? もし電流が「abcd」のままだったら…さっきとは逆の力がかかってしまい、回転が止まってしまいます。ブランコを漕ぐときに、タイミング悪く逆向きに押されるようなものです。

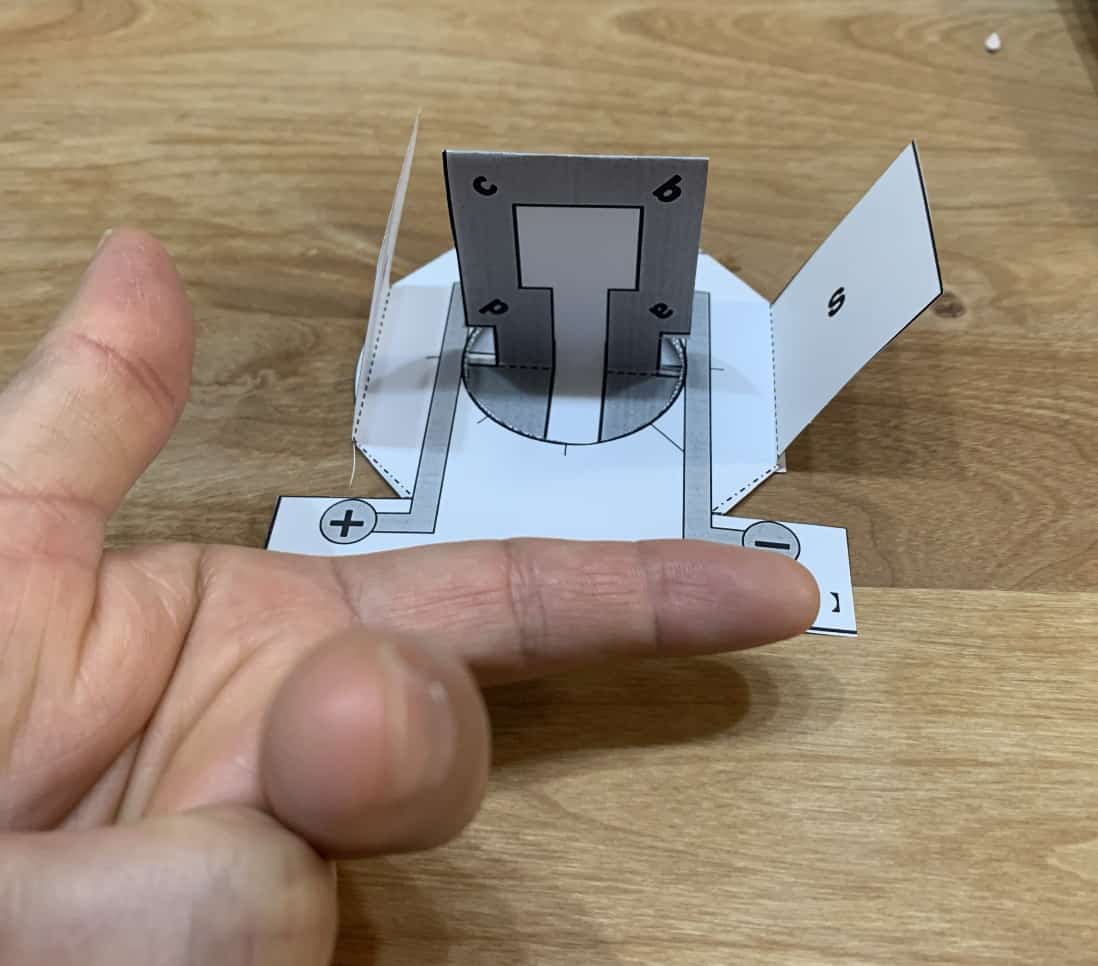

そこで登場するのが、モーターの「発明」とも言える重要な部品、「整流子(せいりゅうし)」です!

この整流子が、コイルが半回転するたびに、電流の流れる向きを「dcba」と逆向きに切り替えてくれるんです。

電流の向きが切り替わると…

(半回転して手前側に来た)「cd」の部分を流れる電流には…

「奥側(この図では上側)」に力がかかり、

(半回転して奥側に行った)「ab」の部分を流れる電流には…

「手前側(この図では下側)」に力がかかります。この「絶妙なタイミングで電流の向きをひっくり返す」賢い仕掛けのおかげで、モーターは常に同じ方向に力を受け、グルグルと回り続けることができるのです!

デジタルで「見る」モーターの仕組み

すごい3Dグラフソフト「GeoGebra」で、モーターの仕組みを解説する素晴らしい教材を見つけました。それがこちらです。

これだとか!(検索:Cópia de Electric Motor)

PCでも見られますが、何が素晴らしいかって、それは「自分でグリグリ動かせる」こと! 教科書だと平面の図で「はい、ここは奥向きの力ね」と言われてもピンと来ませんよね。でも、この教材なら自分で好きな角度に回転させて、「ああ、本当にこの向きに力を受けるんだ!」と立体的に納得できます。

まさに、あの「フレミングの左手の法則」を、自分の手で試しながら確認できるんです。3次元の現象を伝える難しさを、テクノロジーが見事に解決してくれています。

「なんとなく知っている」から、「仕組みを説明できる!」に変わると、理科はもっと楽しくなりますよ!

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・科学のネタ帳の内容が本になりました。詳しくはこちら

・運営者の桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!