水も気体も残る白い粉も…炭酸水素ナトリウム実験の完全ナビ(炭酸水素ナトリウムの熱分解)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

二酸化炭素って、こう作る!~炭酸水素ナトリウムの熱分解実験ガイド~

炭酸水素ナトリウム(重曹)は、家庭にもある身近な化合物です。しかし、理科の授業で加熱すると、その“変化の連続”を観察できる、非常に良い教材になります。とくに気体の発生やその性質、残った固体の違いまで、中学理科で学ぶ化学変化の基礎がぎゅっと詰まった実験になります。

この記事では、実際に授業で行った「炭酸水素ナトリウムの熱分解実験」の手順や注意点を、授業準備の視点から丁寧にまとめました。安全指導や観察のコツも含め、理科の先生方の授業設計に役立てていただければと思います。

実験の手順

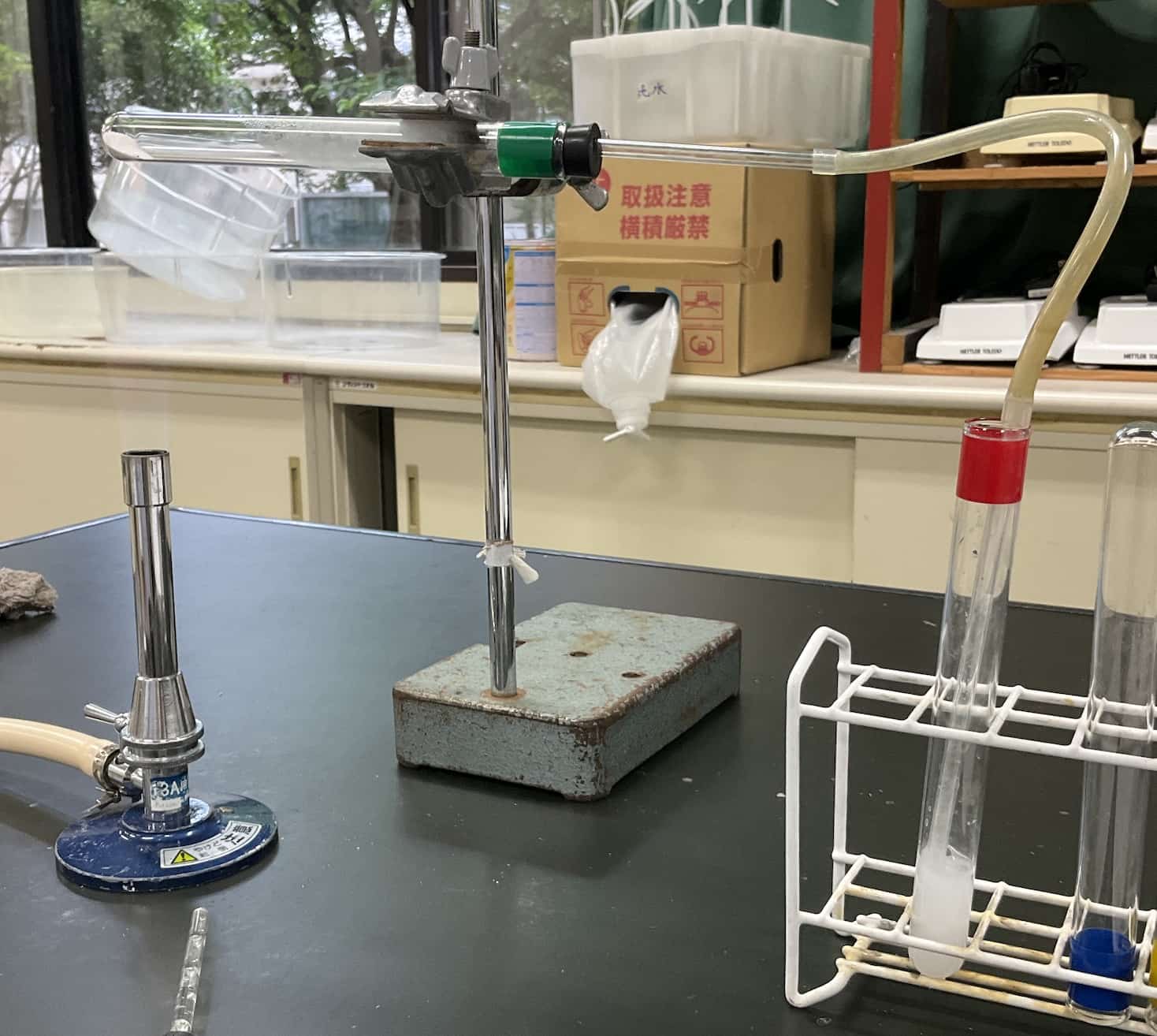

1. 器具の準備をする

試験管、ガスバーナー、ガラス管、ゴム栓、水槽、石灰水、塩化コバルト紙、フェノールフタレイン液、スポイト、試験管ばさみなどを準備します。

2. 炭酸水素ナトリウムを試験管に入れ、加熱する

このとき、試験管の口は水平よりやや下向きにしておきます(口が上がっていると、液体がそこに落ちてきて、試験管が割れるおそれがあります)。

3. 加熱中の観察

口付近から発生する気体を観察し、気体の発生が止まったら加熱をやめます。

※ただし、ガラス管が液体中に浸かっているときは、加熱をやめる前にガラス管を抜いて逆流を防ぎます。

4. 発生した気体の調査

石灰水に通すと白濁します(※白濁が見えにくいときは、石灰水を試験管半分ほど入れておくとよいです)。

また、線香を入れてみて火が消えるかどうかを確認します。

5. 発生した液体の調査

塩化コバルト紙で水の存在を調べます。あらかじめ、ドライヤーで青色に戻した塩化コバルト紙を用意しておき、試験管の口につけます。ピンクに変化すれば水の存在を示します。

6. 残った白い固体の調査

残留物を水3mL程度に溶かすと、ほぼ全量が溶解します。

さらに、フェノールフタレイン液を加えると赤色を示すため、塩基性の性質が確認できます。

実験中・実験後の注意点

• 石灰水は強アルカリ性です。肌につかないように注意し、保護メガネを着用させてください。

• 実験直後の試験管は高温です。冷えるまでの時間を使って、気体の確認や性質の考察を行うように誘導すると効率的です。

• 塩化コバルト紙は、ピンクになっている場合には教員がドライヤーで乾燥させ、青色に戻してから配布するとスムーズです。

• 使用後の石灰水は、多量の水で薄めたうえで、適切に廃棄処理を行います。

授業をスムーズにするワンポイント

•発生した気体は水上置換でも集められますが、授業中は簡易的に石灰水に直接通す方法が早くて確実です。

•試験管が熱いうちは液体試薬を使う観察は避け、順番を工夫しましょう(例:気体→液体→残留物の順)。

授業に取り入れやすい理由

この実験は、

• 気体の発生と確認(CO₂)

• 液体(水)の確認

• 残留物(炭酸ナトリウム)の性質調べ

という3段階での変化を通して、「化学変化」「分解」「物質の性質」を同時に扱える高コスパな実験です。準備や後片付けの負担が比較的軽いのも、教員にとってうれしいポイントです。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!