“ここに入るのは何色何形?”色パズルから始める周期表授業(メンデレーエフ)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

周期表ってパズル?〜“見えない元素”を見つける授業アイデア〜

中学2年の理科で扱う「化学変化と原子・分子」の中でも、周期表の単元はどう教えるか迷いやすいテーマの一つです。「縦の列(族)や横の列(周期)で性質が似る」と言われても、パッとイメージできずに、生徒の反応が鈍い…。そんな経験はありませんか?

また周期表は新しいものも出てきており、周期的にいかに並べられるか?がポイントで唯一正解の周期表を覚えるというだけではないという面白さもあります。たとえば次のような周期表があります。

今回、先輩のY先生から紹介していただいた教材を使って授業をしてみたところ、生徒たちの目が輝きました。実はその教材、周期表の仕組みを“図形パズル”で体感できるというもので、「なぜ周期表が並んでいるのか」を感覚的に理解させるのにとても効果的だったのです。

● 教材の概要

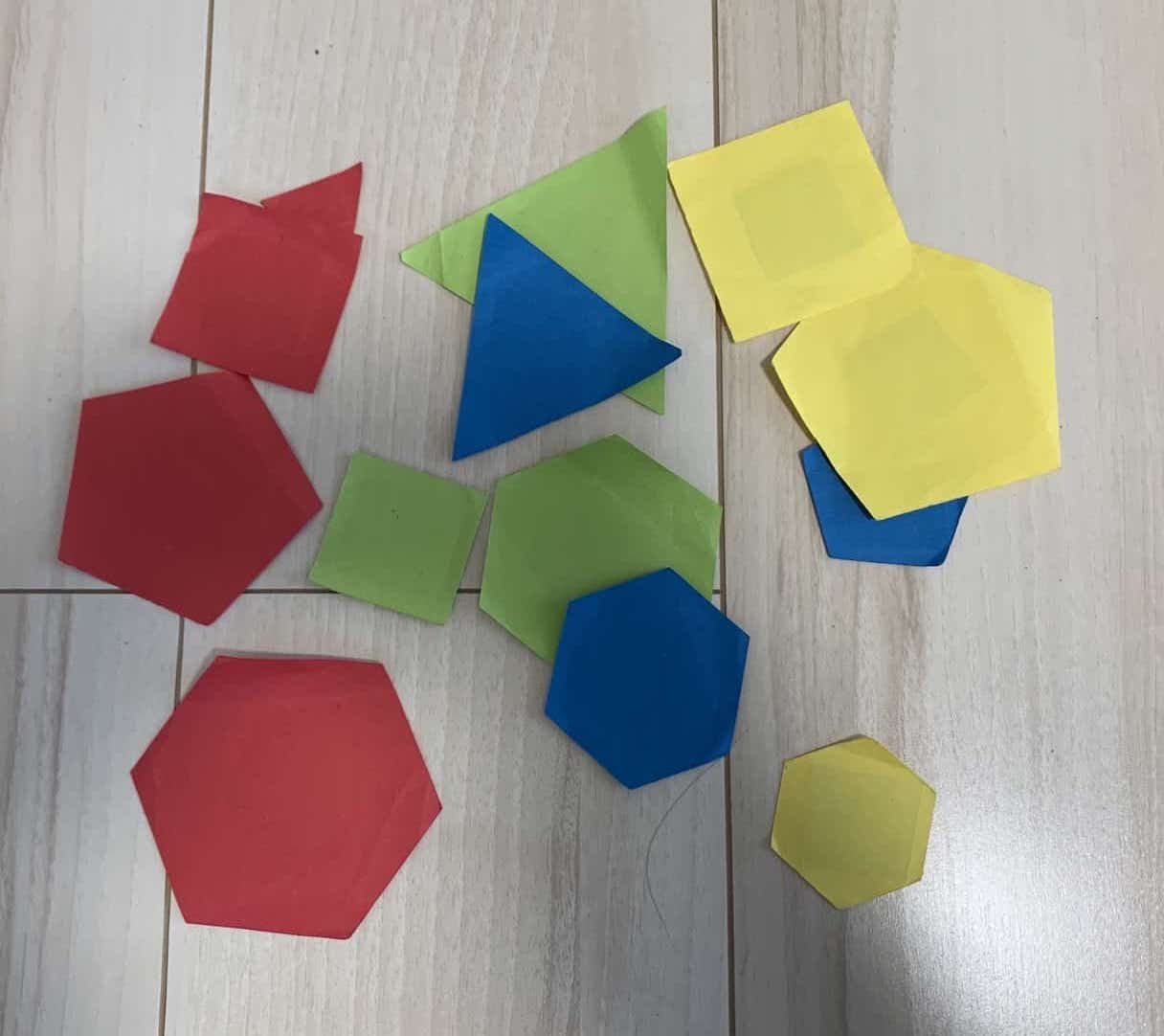

教材には、さまざまな【色】【形】【大きさ】の図形が描かれたカードがセットになっています。三角形・四角形・円などの図形が、赤や青、大小さまざまなサイズで用意されており、生徒たちはこれを自由に並べるところからスタートします。

● 活用の手順(授業準備と進め方)

1. カードを印刷して切る(人数分+予備)

• 形・色・大きさがバラバラになるように30枚以上はあるとよい。

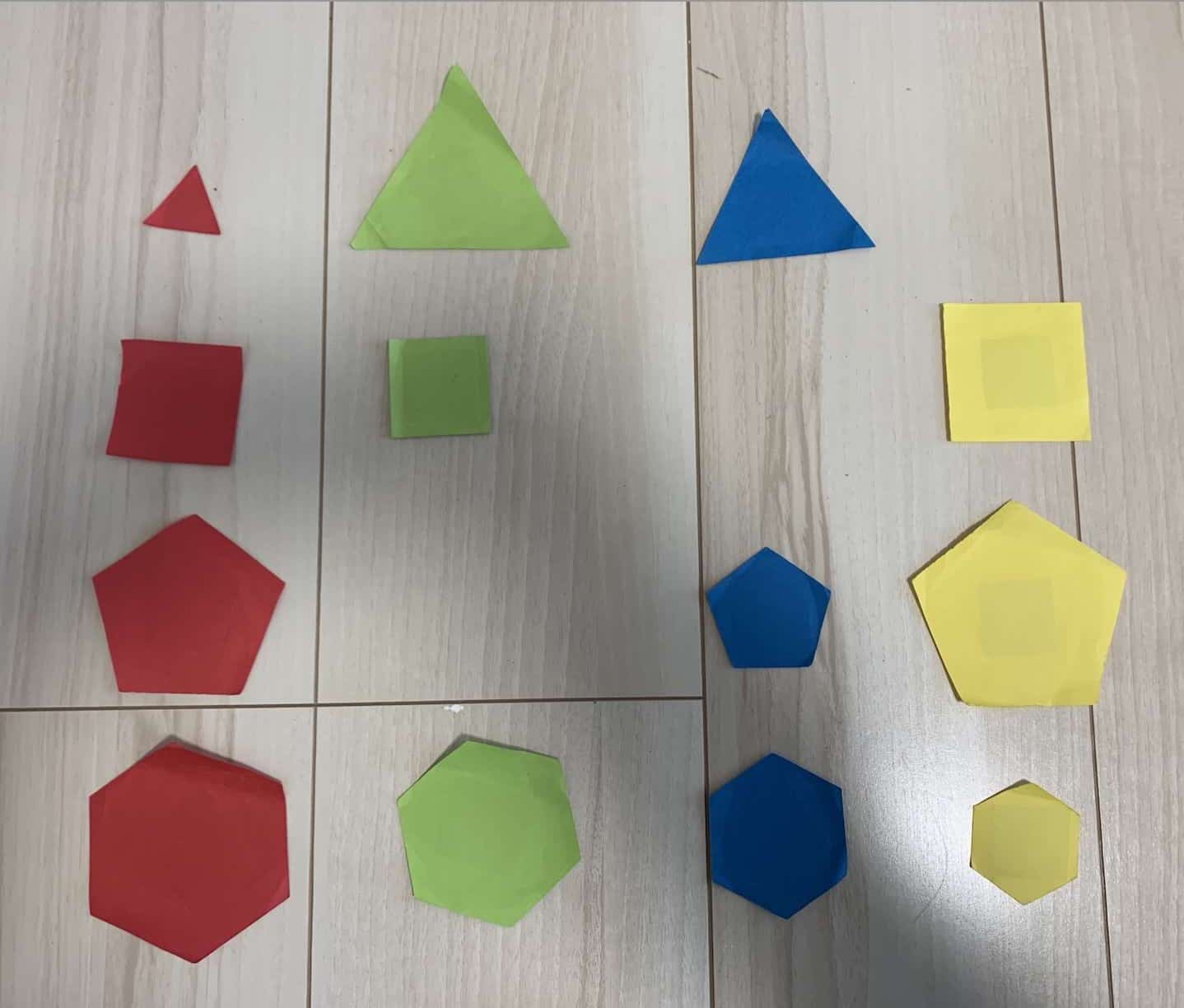

2. グループに分けて、並べ方のルールを考えさせる

• 例:色→形→大きさの順で変化するように並べる、など

3. あえてカードを1〜2枚欠けさせる

• 並べていくうちに、「ここに入るのは△色の○形の□サイズのカードだ!」と推理が始まる。

4. 並べ終えたら、欠けたカードの予測と理由を発表させる

• 「ここに小さい赤い三角が入るはずです。なぜなら…」というように、論理的な説明を促す。

5. 周期表との関係に気づかせる

• 「昔の科学者もこんなふうに、まだ見つかっていない元素の性質を予測していたんだよ」とつなげて解説。

● 授業での反応と学び

生徒たちは「空いているところに入りそうなカードは何か?」と夢中で考えます。ただの並べ替え遊びに見えて、そこには【分類】【法則性の発見】【論理的推論】が詰まっています。

こう並べるの?

こう並べる?

実際に授業では、「ここに入るのは赤い小さい三角形じゃない?」「うわ、本当にそうだ!」という声が飛び交いました。この「パズル感覚」で体験した学びが、そのまま周期表の本質に接続されていくのです。

メンデレーエフが未発見の元素の存在を周期表から予測し、それが実際に発見されてきたという話をすると、生徒たちの理解は一気に深まりました。

おわりに:理科を“感じさせる”授業へ

この教材の優れている点は、「感覚的な体験」を通して「理論的な理解」へと自然につなげられることです。周期表の並びが「ただの暗記」ではなく、「科学的な推理の結果」であることを、実感として生徒に伝えることができます。

印刷と準備も簡単なので、ぜひ中学2年生の周期表の導入に活用してみてください。ちょっとした工夫で、理科がもっとおもしろくなるはずです。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

テレビ番組等・科学監修等のお知らせ

- 2/9日(月)まで配信中 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。Tverで2/9(月)まで配信中です。51分頃に始まる夜ふかし的ミステリーをご覧ください。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師等・ショー・その他お知らせ

- 2/20(金)「生徒の進学希望実現支援事業」研究授業@福井県立若狭高等学校 講師

- 3/20(金) 一般社団法人 日本理科教育学会 オンライン全国大会2026にて、「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表予定です。

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定

- SNSでのお知らせ X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads

Explore

- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。

- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。

- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。

- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。

- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。

- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。

- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。