理科実験はドラマだ!手に汗握るアンモニア噴水チャレンジの一部始終!(実験の準備から方法まで)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

フラスコの中に真っ赤な噴水が吹き上がる…。まるで魔法のような「アンモニアの噴水実験」、ご存知ですか? 理科の授業で見たことがある方も多いかもしれませんね。この美しい現象、実はアンモニアという気体の「ある意外な性質」を利用した、科学の面白さがギュッと詰まった実験なんです。今回は、そんなアンモニアの噴水実験に挑戦した際の、手に汗握るドラマティックな結果と、その美しさの裏に隠された科学の秘密を、余すところなくお伝えします!まずは実験手順の確認に使ってください。用意のところから動画で撮影しました。

アンモニア の噴水実験に挑戦!1勝2敗のドラマティックな結果とは?

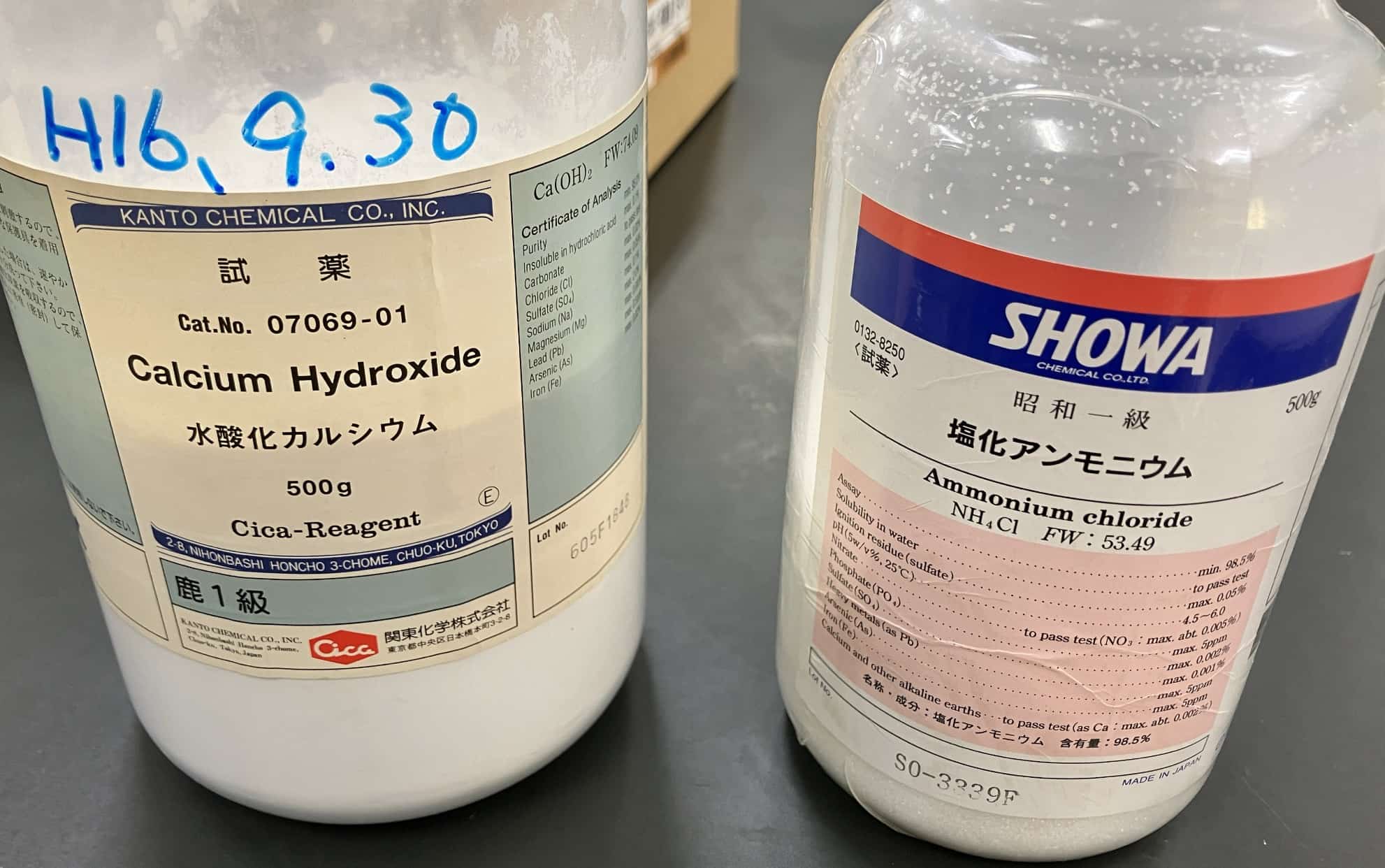

実験の準備はシンプル。塩化アンモニウムと水酸化カルシウムという2種類の白い粉を混ぜて熱し、アンモニアガスを発生させます。化学反応式で書くと、このようになります。

2NH₄Cl + Ca(OH)₂ ⟶ 2NH₃ + CaCl₂ + 2H₂O

この反応で使う塩化アンモニウムと水酸化カルシウムをそれぞれ約3gずつ使うと、理論上はアンモニアが約1.3Lも発生する計算です。これだけあれば、きっとうまくいくはず!以下に反応に関わる物質の化学構造を示します。

またはアンモニア水を加熱すると、アンモニアの気体が出てきます。こちらの方が簡単ですね。

実験方法と成功のための「秘訣」

使う実験器具はこちらです(アンモニア水を温めて行う場合)

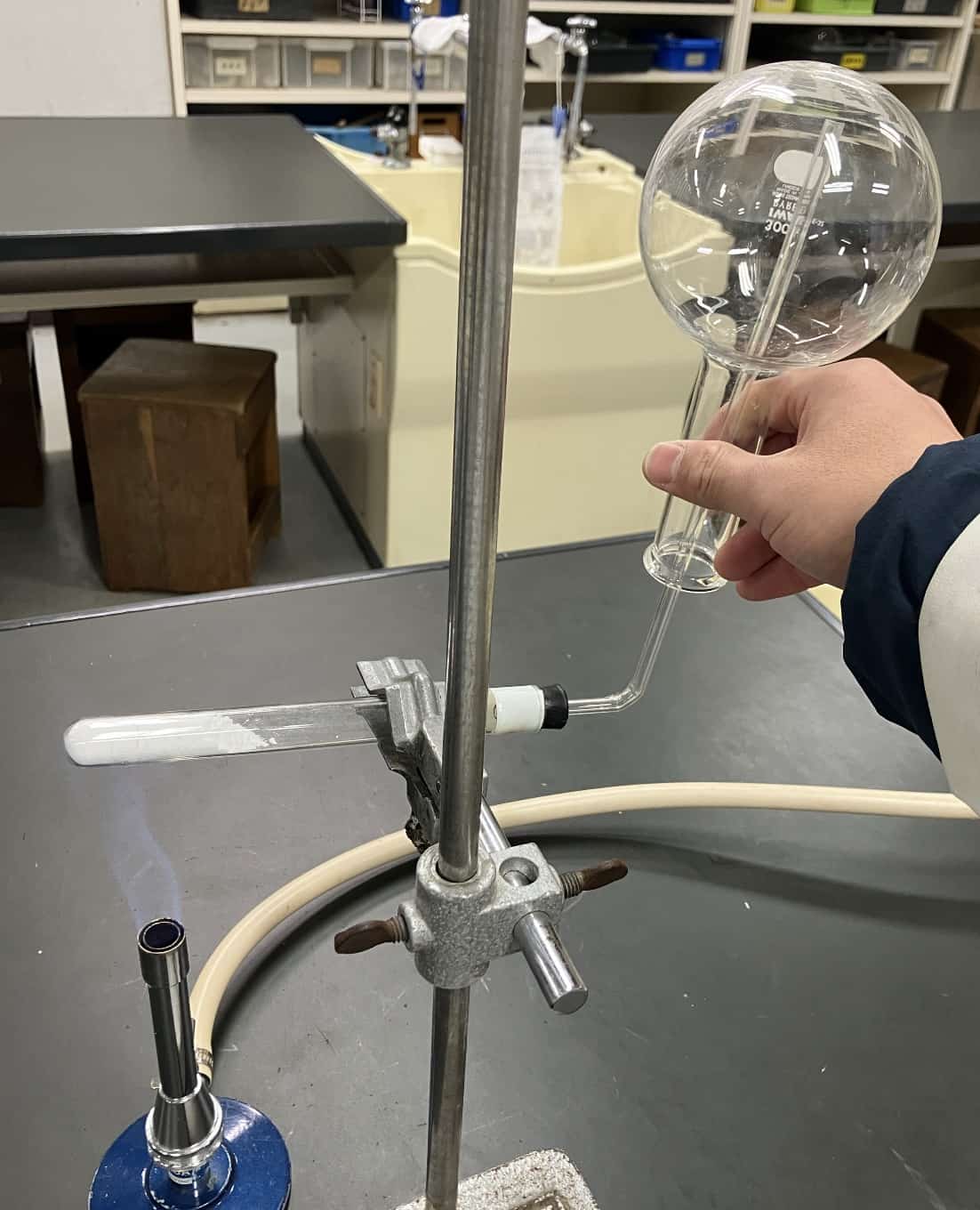

アンモニアを発生させ、集める

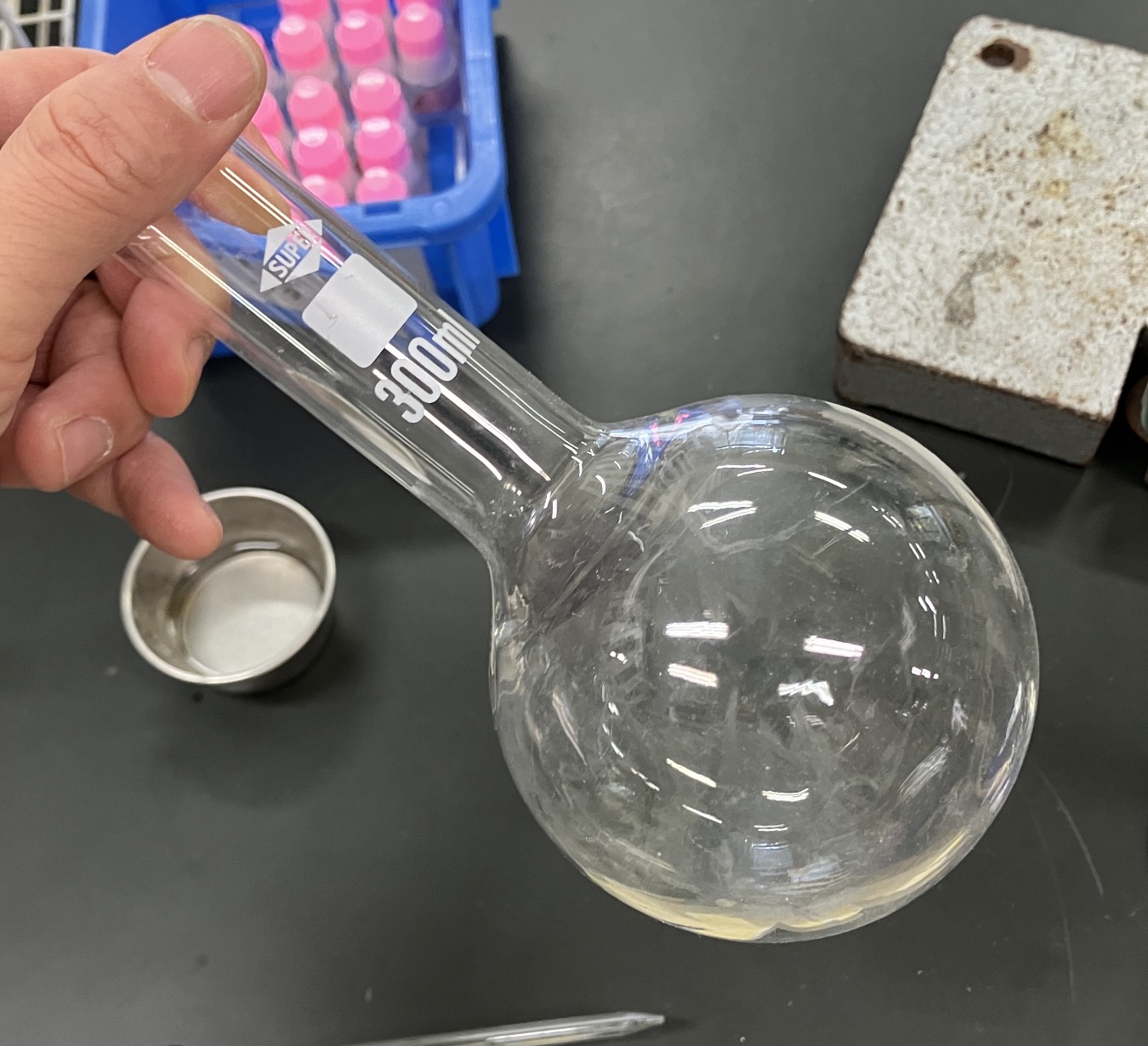

発生したアンモニアガスを、乾いた丸底フラスコに集めます。ここでのポイントは3つ!

- 換気を十分に行うこと:アンモニアは刺激臭が強く、高濃度で吸い込むと危険です。

- アンモニアを正しく集めること:アンモニアは空気より軽い気体です。そのため、上方置換法で集めます。ガラス管をフラスコの奥まで差し込み、フラスコ内の空気を押し出すようにして集めるのが失敗しにくいコツです。私は300mLの丸底フラスコを使っています。

アンモニア水の場合はフラスコにアンモニア水を入れて、沸騰石を入れて、突沸をしないように軽く揺すりながら温めていきます。フラスコに十分アンモニアが入ると、外に出てくるためアンモニアの匂いがしてきます。匂いを感じたら加熱をやめます。

塩化アンモニウムと水酸化カルシウムを混ぜるて加熱する場合は、塩化アンモニウムと水酸化カルシウムを3gずつとり、よく混ぜ合わせます。このとき、必ず保護メガネを着用しましょう。

試験管の口を少し下げること:この化学反応では水(H₂O)も発生します。試験管の口を下げておかないと、発生した水が加熱部分に逆流し、試験管が割れる危険があります。

刺激臭に注意!

アンモニアの臭いを確認するときは、試験管から顔を離し、手であおぐようにして嗅ぎましょう。決して直接吸い込んではいけません。

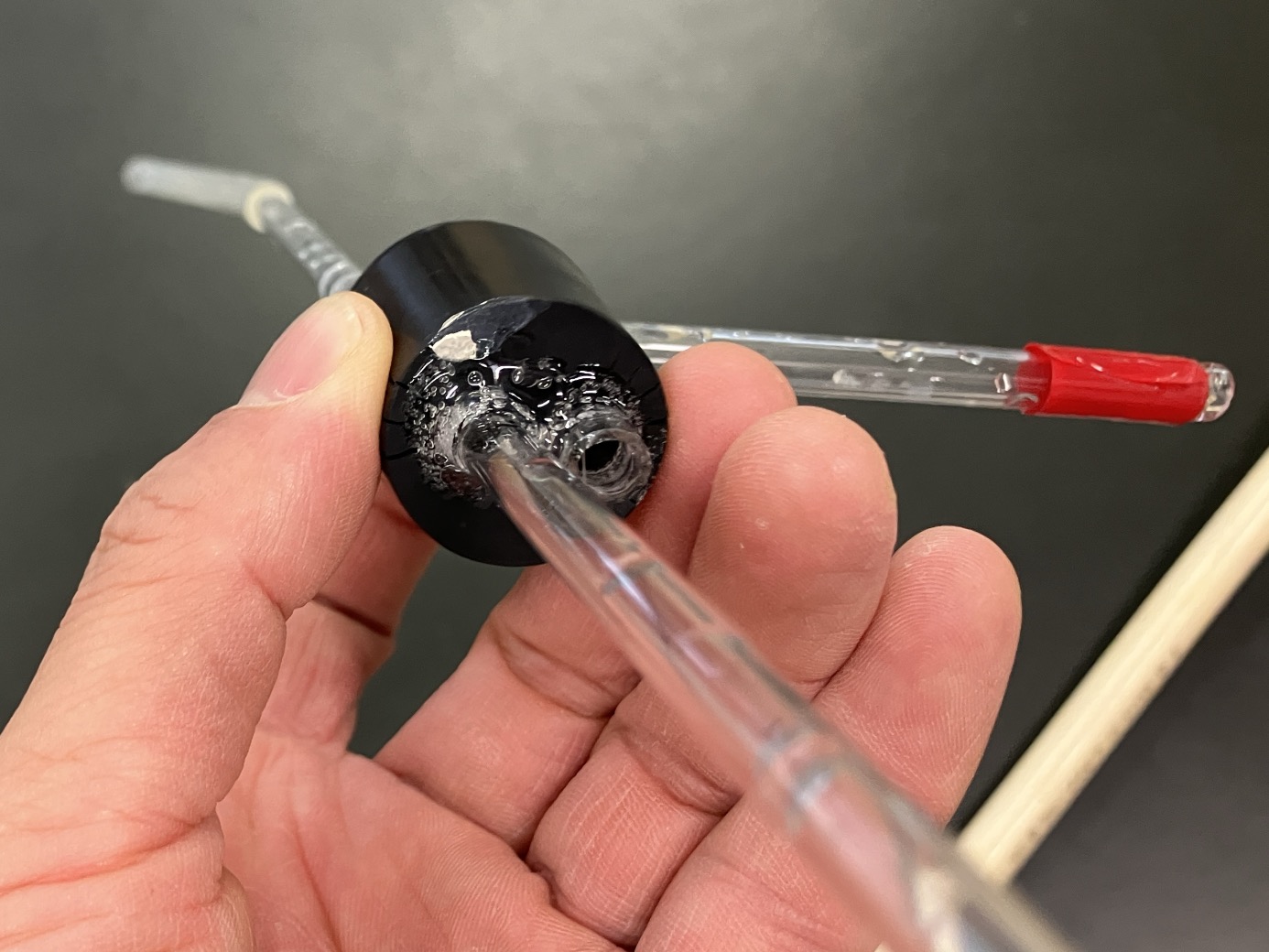

また成功の秘訣については、ガラス管も大きく影響します。密閉度を上げておかないと噴水が成功しません。

古くなって隙間ができている場合もあるので、その場合はボンドなどで隙間を埋めておきましょう。とても大切です。

取り付け時もアンモニアが漏れないように、慎重に行いましょう。

勝負の結果は…ドラマティックな1勝2敗!

いざ本番の授業でやってみると…。結果はなんと、1勝2敗! 2回失敗し、1回だけ成功という、なんともドラマティックな展開になりました。「実験って、教科書通りにはいかないんだなぁ…」と、生徒たちと一緒に悔しさを噛みしめましたが、その分、成功した瞬間の喜びはひとしお!教室中が「おおーっ!」という大歓声に包まれました。

成功の瞬間!美しき赤い噴水の謎

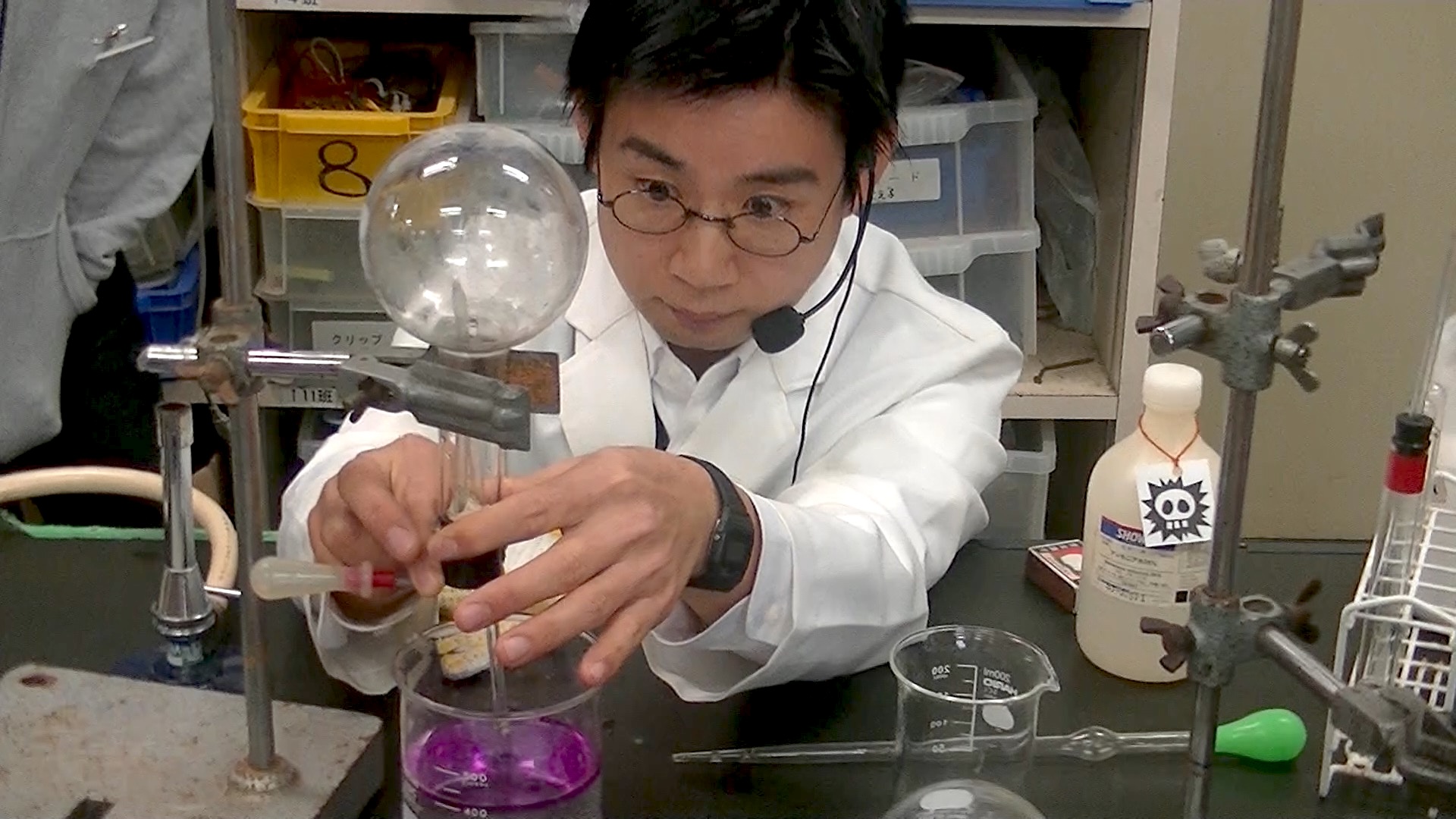

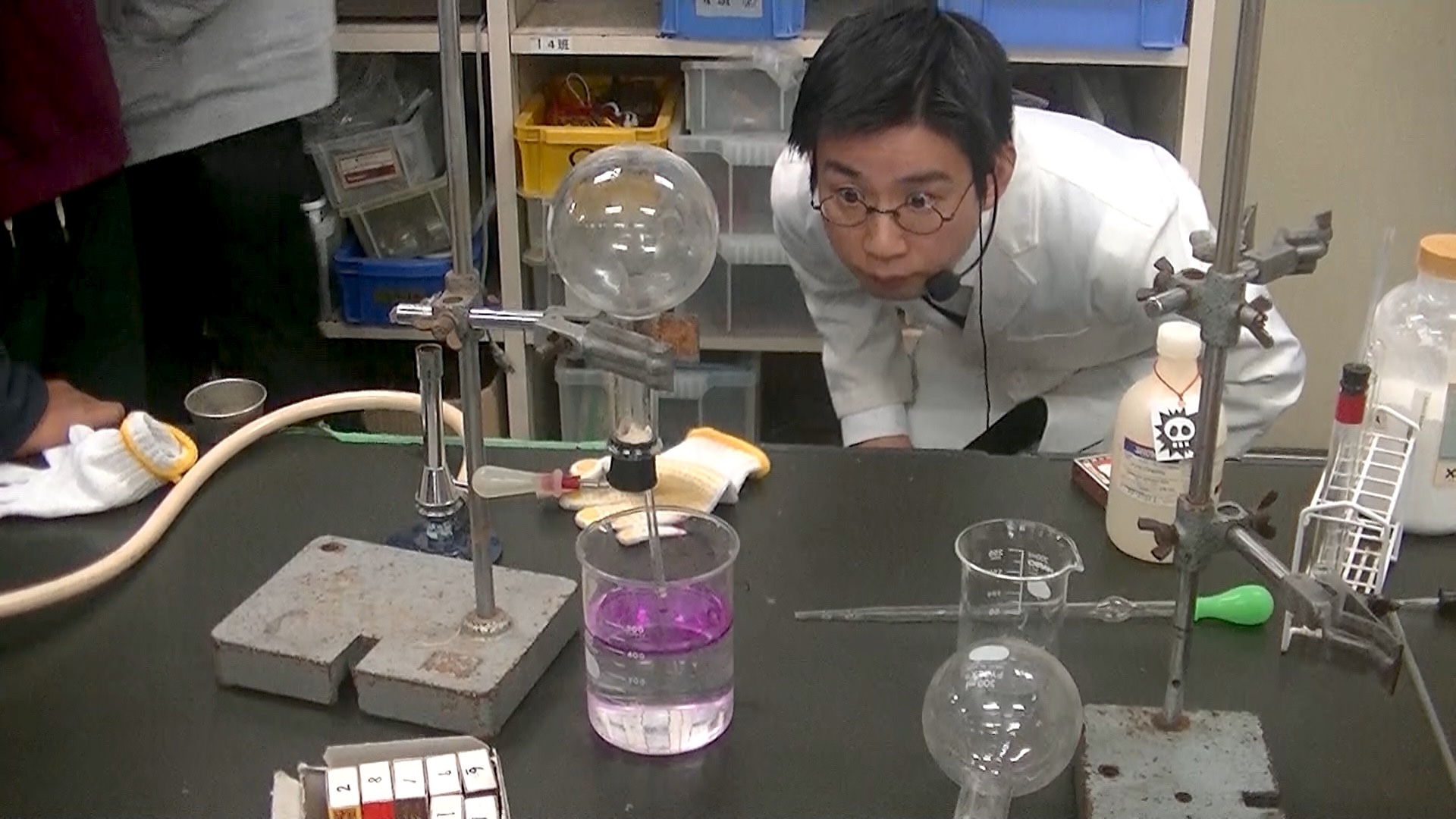

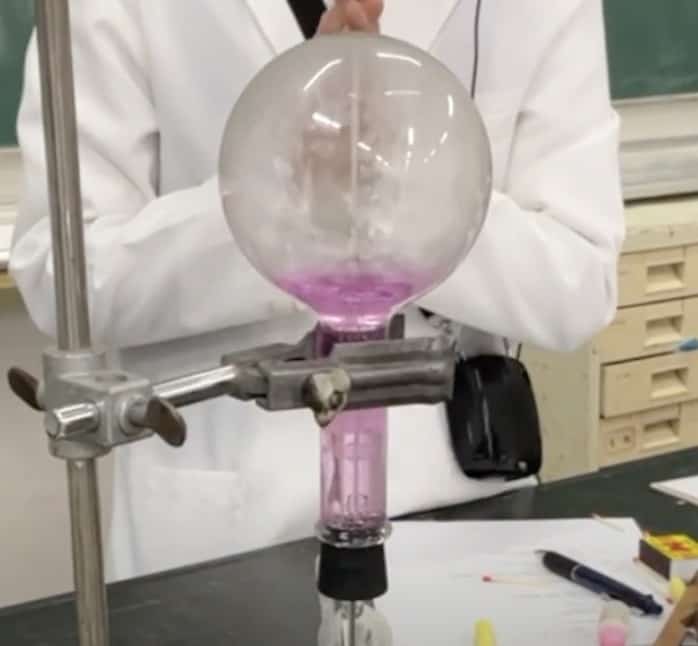

こちらが、見事成功したときの様子です!

フラスコの中に吸い上げられた水が、美しいピンク色の噴水となって広がる様子は、何度見ても感動します。でも、ここで不思議に思いませんか?

「なぜ、ただの水がピンク色に変わるの?」

「そもそも、なぜ水が勝手に吸い上げられるの?」

その秘密は、アンモニアの驚くべき性質に隠されています。実はアンモニアは、「水によく溶ける」という特徴を持っているのです。フラスコの口につけたスポイトで少しだけ水を入れてあげると(これが「呼び水」です)、フラスコ内のアンモニアが一気にその水に溶け込みます。すると、気体が液体に溶けた分、フラスコの中の圧力が急激に低下します。外の気圧(大気圧)は変わらないので、フラスコの外と中で大きな圧力の差が生まれます。この圧力差を解消しようとして、ビーカーの中の水が大気圧に押され、勢いよくフラスコの中に吸い上げられていくのです。これが「噴水」の正体です。

そして、ピンク色の謎。これは、あらかじめビーカーの水に「フェノールフタレイン溶液」という指示薬を混ぜておいたからです。フェノールフタレインは、アルカリ性の液体に反応して鮮やかなピンク色に変わる性質があります。アンモニアが溶けた水は「アンモニア水」となり、アルカリ性を示すため、吸い上げられた水が美しいピンク色に染まる、というわけですね。

ちなみに、噴水が途中で止まってしまうのは、フラスコ内に水が満たされることで内外の圧力差が小さくなるためです。これもまた、科学の法則が働いている証拠ですね。

実験の面白さは「予測不能なドラマ」にある!

今回の実験、失敗の原因は、1回目はアンモニアの発生量が足りなかったこと、2回目はアンモニア水を直接温める方法を試した際に火力が強すぎたことでした。やはり、何事も丁寧な準備が大切ですね。でも、成功しても失敗しても、そのすべてが学びにつながります。「なぜうまくいかなかったんだろう?」「どうすれば次は成功するだろう?」と考えるプロセスこそが、科学の最も面白い部分なのかもしれません。今回の1勝2敗は、まさに科学の予測不能なドラマを体験させてくれました。

もっと知りたい!アンモニア噴水の応用編

生徒に見せるための動画としては、こちらの動画も非常にわかりやすいです。

また、こんな面白い実験動画も見つけました。普通の噴水実験では呼び水用のスポイトがついていますが、この動画ではそれがありません。管を水につけておくだけで、アンモニアが少しずつ水に溶けていき、やがて自動的に噴水が始まるというものです。演示実験として見せると、きっと驚かれるはずですよ!

今回の実験で使った塩化アンモニウムは、次の単元である「再結晶」の実験でも美しい結晶を見せてくれます。一つの物質が様々な科学現象に関わっていることを知るのも、化学の面白さの一つですね。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・科学のネタ帳の内容が本になりました。詳しくはこちら

・運営者の桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!