もう探さない!机の上がブラックホールになる前に試したい整理術5選「文具ステーション」

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

吸いこまれた書類や文房具を科学の力で救出します!

私たちの身の回りが、放っておくとどんどん散らかっていく…。実はこれ、科学の世界では当たり前の法則なんです。物理学には「エントロピー増大の法則」というものがあり、「すべての物事は、放っておくと乱雑・無秩序な方向へ向かう」とされています。つまり、机の上が散らかるのは、宇宙の法則に従った、ごく自然な現象だったのです。

しかし、私たちはその法則に抗い、快適な環境を手に入れることができます。かつては宿題プリントを異次元に飛ばし、社会人になっては重要書類を机のブラックホールに吸いこまれていた私が、試行錯誤の末に見つけ出した「科学的」な整理術。それは、忘れっぽい自分の「脳」のクセを理解し、行動をデザインすることでした。今回は、そんな私が実践してきた5つの改善策をご紹介します。

思えば無くしてばかりいた

会えばすぐに分かっていただけると思いますが、私は「超」がつくほどの忘れっぽい性格です。学生時代は、配られたはずの宿題プリントが、なぜか翌日には神隠しにあっていました。もちろん、提出できずによく先生に叱られていました。

社会人になってもその特性は変わらず、様々な書類をデスクのあちこちに置いては、処理をする前に次々と行方不明に…。いつも何かしらの探し物をして、時間を浪費していました。そんな無駄な時間とサヨナラするために、私はついに立ち上がったのです。

改善1 まずは「エントロピー」を減少させる!思い切って捨ててみた

問題点:情報量が多すぎて、脳が処理できない

ある日、ふと気づきました。「物を探している時間こそ、人生最大の無駄なのではないか」と。散らかった部屋は、まさにエントロピーが増大しきった状態。情報量が多すぎて、脳が必要なものを探し出すのに膨大なエネルギーを消費してしまいます。原因は、物が多すぎることです。

そこで私は、脳の負担を減らすため、まず机にたまっていたプリント類を一気に処分してみました。少し不安でしたが、本当に重要な書類は意外と少なく、万が一の時は隣の席の同僚が持っていたりして、実際にはほとんど困りませんでした。まずは「捨てる」という行為で、意図的にエントロピーを減少させること。これが、整理整頓の輝かしい第一歩となったのです。

改善2 脳が喜ぶ「文具ステーション」を机の中に作ってみた

問題点:意志の力に頼ると、脳はすぐにサボってしまう

ペンやホチキスといった文房具も、私の「探し物リスト」の常連でした。そこで、文房具の「定位置」、つまり帰るべき場所として「文具ステーション」を作ることにしました。しかし、単に「ハサミはここ」とルールを決めるだけでは、面倒くさがりな私の脳はすぐにルールを破ってしまいます。人間の意志の力は、残念ながらそれほど強くありません。

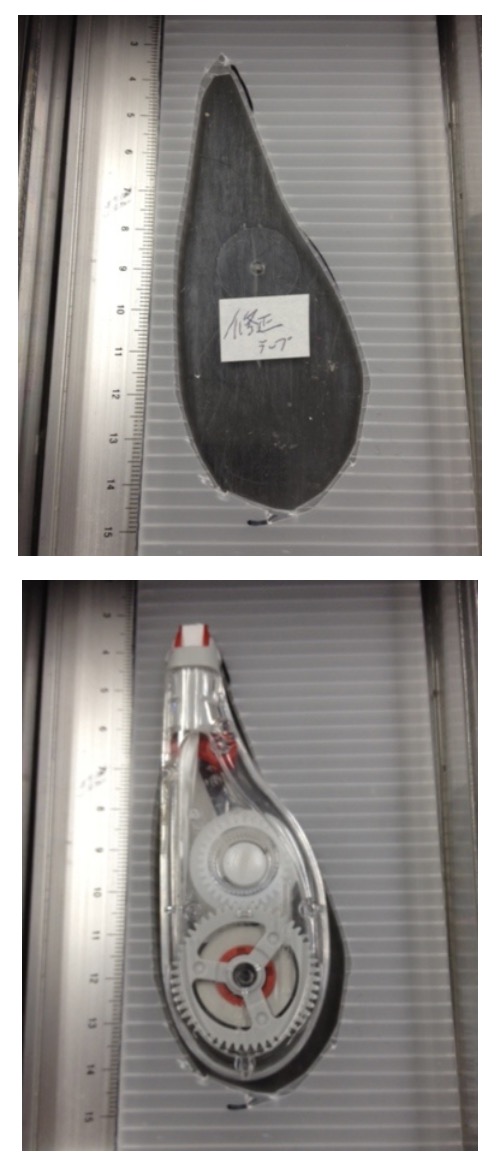

そこで登場するのが、「形跡管理」という科学的なアプローチです。これは、工場の工具置き場などでも使われる手法で、物の形にくり抜いた場所に、その物を置くというもの。私は100円ショップでプラスチック段ボールを買い、ホチキスの形、修正テープの形にカッターでくり抜いていきました。

ここは修正テープの駅。形とラベルで、一目瞭然です。

パズルのピースがはまるように、ピタッとおさまりました。

私たちの脳は、文字を読むよりも「形」や「パターン」を認識する方が得意です。この形跡管理を使えば、「どこに戻そうかな?」と考える必要すらありません。脳が直感的に判断し、無意識のうちに正しい場所へ戻してくれるのです。これは、人の行動をそっと後押しする「ナッジ」と呼ばれる行動科学の考え方にも通じます。

これで、文房具たちの帰り場所がはっきりと決まりました。意志の力に頼らず、「仕組み」で解決する。これが文具ステーション成功の秘訣です。

改善3 毎日「リセット」する習慣で、記憶を整理する

問題点:情報が混ざり合い、カオス状態になる

次に着手したのは、カバンの中です。ここもまた、小さなブラックホールでした。そこで、「毎日カバンの中を空にする」というルールを設けました。職場に着いたら中身をすべて出し、家に帰ったらまたすべて出す。そして、不要なものを捨てるのです。

この「リセット」という行為は、パソコンの再起動に似ています。毎日システムをクリアな状態にすることで、エラー(=紛失)の蓄積を防ぐことができます。さらに、一日の終わりに取り出したプリント類を見ることで、「ああ、今日はこんなことがあったな」と自然に一日のタスクを振り返ることができます。これは、脳内の情報を整理し、記憶を定着させる上でも非常に効果的な習慣なのです。

改善4 「未来の自分」を助ける、環境のデザイン

問題点:人間は忘れる生き物である

旅行のお土産や、翌日の体育で必要な体操着など、普段のカバンに入れない特別な持ち物を忘れることも頻繁にありました。「忘れないようにしよう」と強く思うだけでは、忘れてしまうのが人間です。

そこで、「忘れる」ことを前提とした戦略を立てました。それは、「翌日持っていくものは、すべて玄関のドアの前に置く」という、きわめてシンプルな作戦です。

面倒くさがり屋の私でも、「置くだけ」ならできます。そして朝、家を出ようとすれば、嫌でも目に飛び込んでくる。これは、自分の行動動線を予測し、物理的に気づかせる「仕組み」です。怠け者で忘れっぽい自分をよく知り、そんな自分でも失敗しない環境をデザインしてあげるのです。

美術で突然必要になった絵の具セット、家庭科で使うエプロン。皆さんも、どうすれば「未来の忘れっぽい自分」を助けてあげられるか、ぜひ作戦を考えてみてください。

改善5 脳のメモリを解放する「外部ストレージ」としてのメモ

問題点:脳のワーキングメモリには限界がある

最後に、約束やタスクそのものを忘れる問題です。私たちの脳が一度に処理できる情報量、いわゆる「ワーキングメモリ」には限りがあります。「あれもやらなきゃ、これもやらなきゃ」と頭の中だけで考えていると、脳はすぐにメモリ不足を起こし、パフォーマンスが低下してしまいます。

そこで、スケジュール帳を「脳の外部ストレージ(外部記憶装置)」として活用することにしました。やるべきことが浮かんだら、その瞬間に書き込む。そして、完了したら赤線で消す。この「消す」という行為が、「終わった!」という達成感につながり、次のタスクへのモチベーションにもなります。

メモを取るのは少し面倒かもしれません。しかし、忘れた後のフォローに追われる時間とストレスを考えれば、はるかに効率的で賢い方法だと言えるでしょう。

これらの小さな工夫の積み重ねで、今では昔よりも格段にミスが減り、心穏やかな毎日を送れるようになりました。整理整頓は、根性論ではなく科学です。皆さんも、自分という人間をよく観察し、最適な「仕組み」をデザインしてみてはいかがでしょうか。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・科学のネタ帳の内容が本になりました。詳しくはこちら

・運営者の桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!