地味なコケが主役に!ゼニゴケの「雄と雌」そして「胞子のバネ」を顕微鏡で目撃せよ

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

見過ごしていませんか?足元のミクロな森、ゼニゴケの世界

普段、何気なく歩いている道端や校庭の隅。そこに広がる緑色の「コケ」に注目したことはありますか? 実はコケ植物は、植物が海から陸へと進出した太古の歴史を今に伝える、生きた化石のような存在です。

理科の授業で植物の生殖を扱う際、このコケ植物はとても興味深い観察対象になります。今回は、校内で見つけた「ゼニゴケ」を使って、雄株と雌株の劇的な違い、そして次の命をつなぐ「胞子」の観察を行いました。顕微鏡を通して見るミクロの世界は、生徒たちにとって驚きの連続になること間違いなしです!

ゼニゴケを採取してみよう!湿った場所が好きなワケ

ゼニゴケは湿った場所を好み、校内の水辺や日陰の地面などに自生していることがよくあります。 なぜ湿った場所なのでしょうか? 実はコケ植物は、まだ「維管束(水の通り道)」が発達しておらず、体の表面から直接水を吸収するからです。また、後ほど説明しますが、受精のために「水」が必要不可欠だからでもあります。

今回は、シャベルを使って丁寧に採取しました。採取の際には根のような部分(仮根)ごとしっかり取り、乾燥しないように湿らせたペーパーなどで包んでおくと良いでしょう。

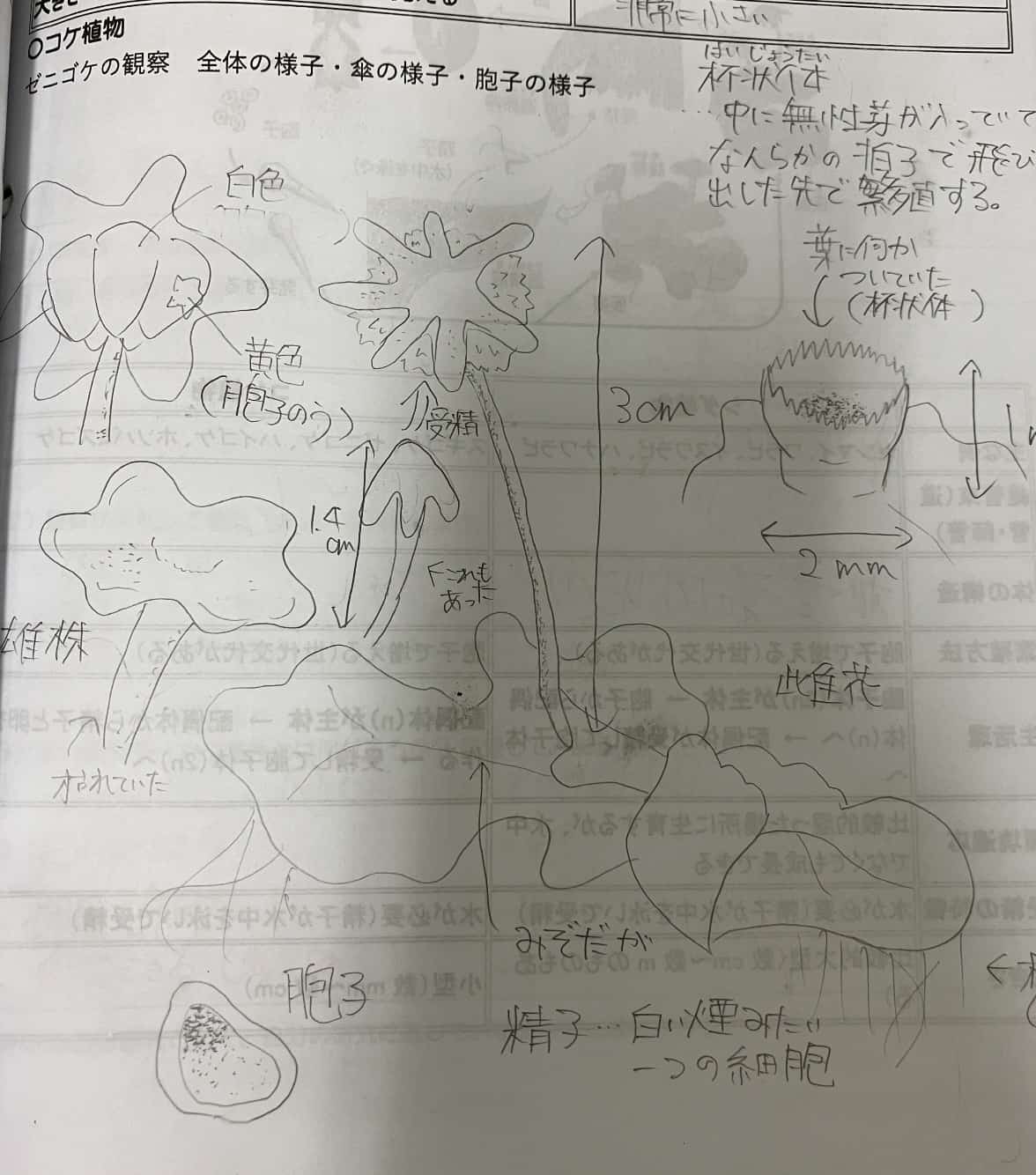

一目瞭然!雄株と雌株の形の違い

採取したゼニゴケをよく観察してみてください。実はゼニゴケには人間と同じように「オス」と「メス」があります。そしてその形は、驚くほど違います。

- 雄株(おかぶ):平らな葉状体の先端に、縁のあるお皿のような、あるいはハンバーグのような平たい突起があります。ここに精子が作られます。

- 雌株(めかぶ):ヤシの木のような、あるいは破れた傘のような形をした突起(指のような切れ込み)があります。この下側で卵細胞が待っており、やがて胞子が形成されます。

形がぜんぜん違いますよね。このように、ゼニゴケは雄株と雌株がはっきりと区別できる特徴を持っています。 なぜこんな形をしているのでしょうか? 雨の日、雄株のお皿に雨粒が当たると、その勢いで精子が飛び出し、水の中を泳いで雌株の元へとたどり着きます。あの平たいお皿は、雨粒を利用して精子を飛ばすための「発射台」のような役割をしているとも考えられています。そんなドラマを想像しながら比較観察すると、生徒の食いつきが違います。

次世代の命「胞子」と、それを飛ばすバネ「弾糸」

雌株の傘の下、黄色いフサフサした部分が胞子を含む部分です。この部分をピンセットで軽く叩いて胞子を取り出し、顕微鏡で観察してみました。ここには、植物の工夫が詰まっています。

観察方法

準備するもの

- ゼニゴケ(雌株の成熟したもの)

- ピンセット

- スライドガラス、カバーガラス

- 顕微鏡(400倍推奨)

手順

- 胞子を取り出す

- 雌株の胞子がある黄色い綿のような部分をピンセットでつまみ、スライドガラスの上で軽く叩いたりほぐしたりします。

-

- スライドガラスの上に胞子を落とします。

- プレパラートを作る

- 水を一滴垂らし、カバーガラスを優しく載せます。

- 顕微鏡で観察

- まずは低倍率でピントを合わせ、接眼レンズ10倍 × 対物レンズ40倍(400倍)で細部を観察します。

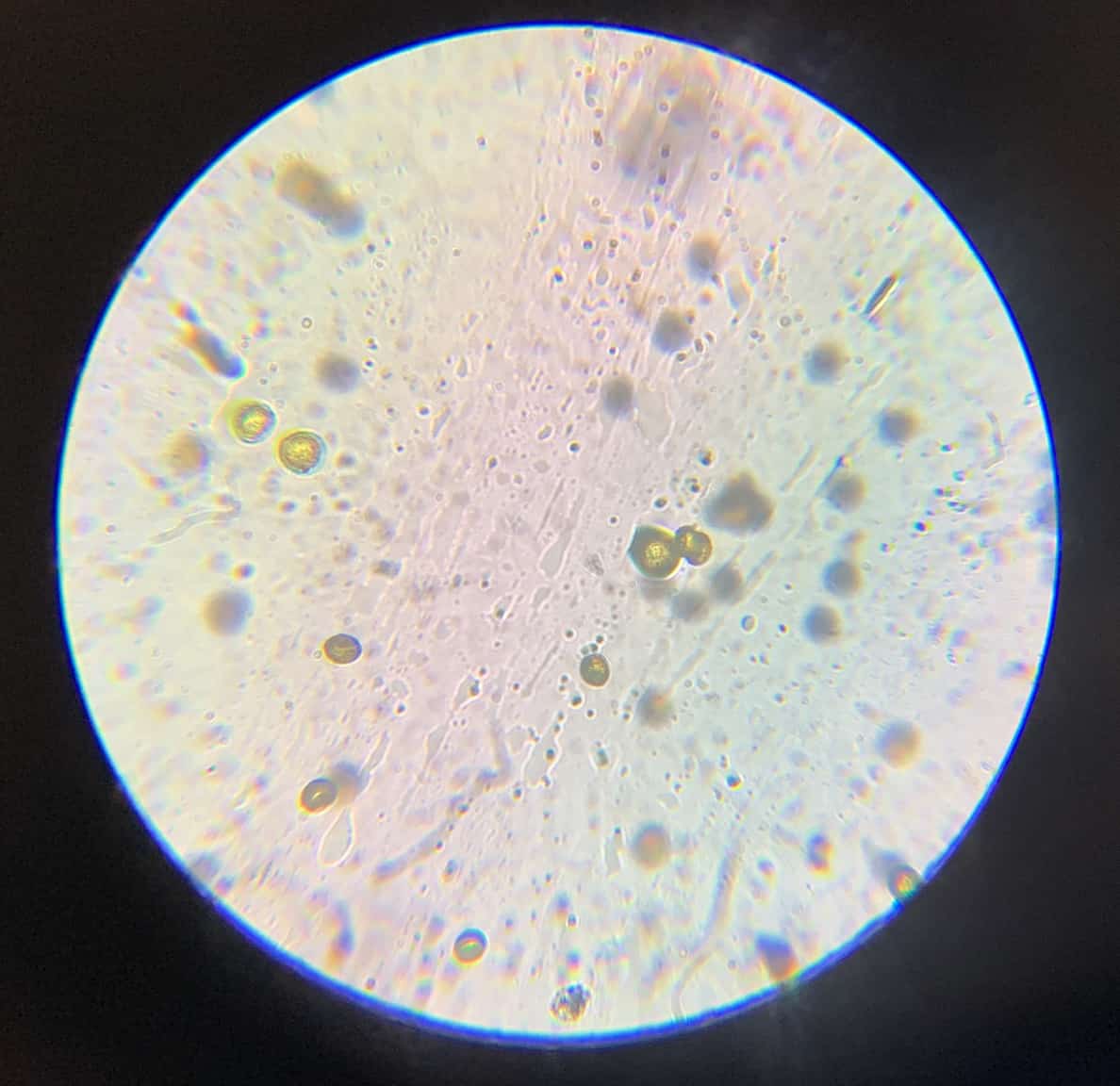

接眼レンズ10倍×対物レンズ40倍、400倍で観察をしました。

観察結果:胞子と一緒に見える「紐」の正体

顕微鏡を覗くと、無数の小さな丸い粒が見えます。これが胞子です。 そして、胞子の間に、もっと良い倍率で観察すると少し長くねじれた紐のようなものが見えることがあるそうです。これは弾糸(だんし)と呼ばれる組織です。 実はこれ、湿度が変わると伸び縮みする「バネ」のような役割を持っています。乾燥するとこのバネが弾けて、その勢いで胞子を遠くへ飛ばすのです。動けない植物が、生息域を広げるために獲得した見事な物理的メカニズムです。

足元の小さな「大自然」を感じよう

ゼニゴケの観察を通して、植物の繁殖方法の多様性や、環境に適応する巧妙な仕組みを学ぶことができます。 「気持ち悪い」と言われがちなコケですが、顕微鏡でその精巧なつくりを見ると、生徒たちの目の色が変わります。実際に自分で採取し、拡大して見る体験は、教科書の知識を「生きた知識」に変えてくれるはずです。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください! ・運営者・桑子研についてはこちら ・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら ・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

テレビ番組・科学監修等のお知らせ

- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

- 2月27日 科学監修をした番組が放送予定です。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師・ショー・その他お知らせ

- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定

- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads

Explore

- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。

- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。

- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。

- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。

- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。

- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。

- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。