ビールで科学!半減期モデル実験で生徒を惹きつけよう!【原子分野のモデル実験】

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

物理の授業で、目に見えない原子の世界、特に「放射性崩壊」や「半減期」といった概念を扱うとき、どのように生徒たちの興味を引き出し、理解を深めていますか? 放射性崩壊は、私たちの日常生活で直接観察できる現象ではないため、教科書や資料集の図だけでは、なかなかそのダイナミックな変化や時間の経過を実感してもらうのは難しいですよね。

「原子の数が時間とともにどう減っていくのか?」「半減期って具体的にどういうこと?」といった疑問に、生徒たちが「なるほど!」と納得できるような実験はできないものか…。私も長年、頭を悩ませてきました。しかし、そんな悩みを解決する、驚くほど身近な材料を使ったモデル実験があるんです!

今回ご紹介するのは、国際バカロレアの教科書「PERSON」にも掲載されていたアイデアをヒントに、私が教室で実践している「ビールの泡の崩壊速度を測るモデル実験」です。ビールの泡がどのように減っていき、その「半減期」はどのくらいなのか? この一見ユニークな実験が、生徒たちの科学的思考力と、抽象的な概念を具体的に捉える力をぐんと伸ばしてくれるはずです。さらに、タブレットを活用することで、実験の準備からデータ分析までが驚くほどスムーズになり、生徒たちの「わかった!」という表情を引き出すことができます。さあ、一緒にこの面白い実験の準備と手順を見ていきましょう!

なぜ「ビールの泡」が放射性崩壊のモデルになるのか?

「放射性崩壊」とは、不安定な原子核が、放射線を放出して別の原子核に変化していく現象のことです。このとき、原子の数は時間とともに一定の割合で減少していきます。そして、原子の数が半分になるまでの時間を「半減期」と呼びます。この半減期は、原子の種類によって決まっていて、どんなに原子の数が多くても少なくても、常に一定の時間がかかるところがポイントです。

しかし、この現象を学校の実験室で直接観察することは、安全性や時間の都合上からもできません。そこで登場するのが、私たちの身近にある「ビールの泡」です! ビールの泡は、時間が経つと自然に消滅していきますよね。この泡の減少の仕方が、実は放射性崩壊における原子の数の減少と非常によく似た、指数関数的な変化を示すのです。

「コーラなどの他の炭酸飲料ではダメなの?」と思うかもしれませんが、実はこれがダメなんです。多くの炭酸飲料の泡は、注いだ瞬間にすぐに消えてしまい、その変化を正確に捉えることが非常に難しいのです。しかし、ビールの泡は、比較的安定して存在し、ゆっくりと減少していくため、この実験には最適なのです。

今回は、安全面やトラブル防止のため、ノンアルコールビールの「オールフリー」を使用しました。ご家庭でも簡単にできる、おすすめの実験ですよ!

実験準備:用意するもの

この実験に必要なものは、どれも比較的簡単に手に入るものばかりです。

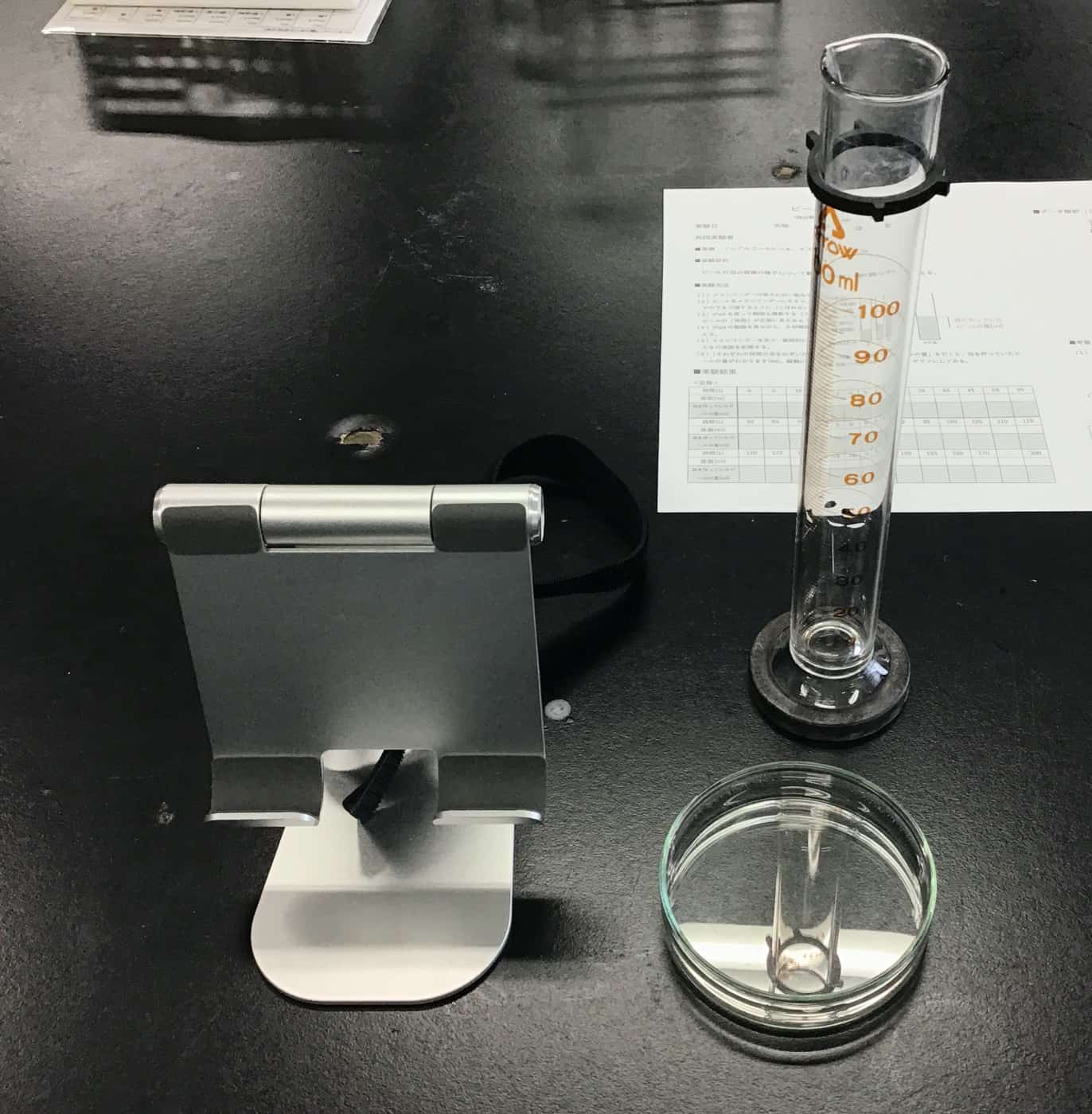

- メスシリンダー(100ml程度): 泡の量を正確に測るために使います。

- ノンアルコールビール(例:オールフリー): 泡の崩壊を観察します。

- スマートフォンやiPadなどのタブレット端末: 動画撮影とデータ記録に使います。

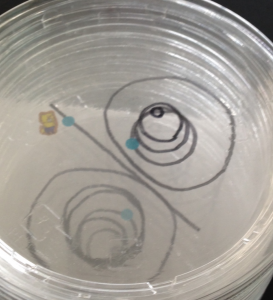

- シャーレ: メスシリンダーの下に置いて、泡が溢れた際の受け皿として使います。

- タブレットスタンド: 動画撮影時にタブレットを固定し、安定した映像を撮るためにあると便利です。

実験方法:ビールの泡の半減期を測ろう!

それでは、具体的な実験の手順を見ていきましょう。

- 動画撮影の準備とビールの注入:

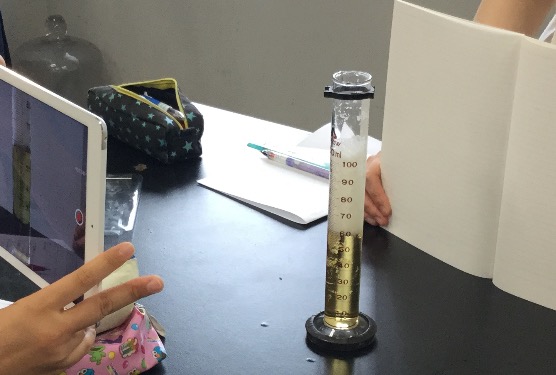

- メスシリンダーをタブレットスタンドで固定したタブレットの前にセットします。メスシリンダーの目盛りが動画にしっかり映るように調整してください。

- タブレットの動画撮影機能をスタートさせます。

- 泡が立つように、ノンアルコールビールをメスシリンダーに勢いよく注ぎます。このとき、泡がメスシリンダーの目盛りを覆うくらい、たっぷり泡立てるのがポイントです。

- 泡が落ち着き、減少していく様子を約2分間、動画で撮影します。

- メスシリンダーをタブレットスタンドで固定したタブレットの前にセットします。メスシリンダーの目盛りが動画にしっかり映るように調整してください。

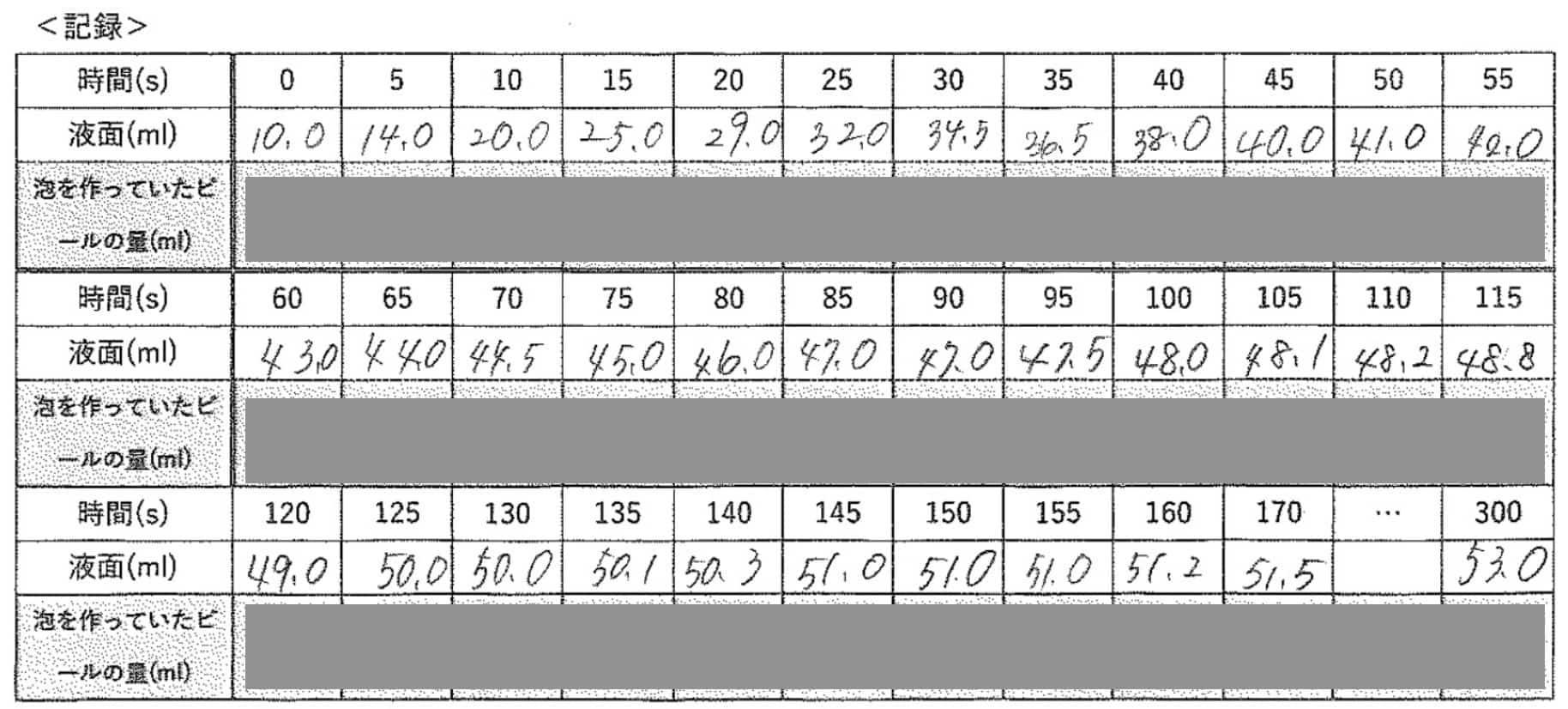

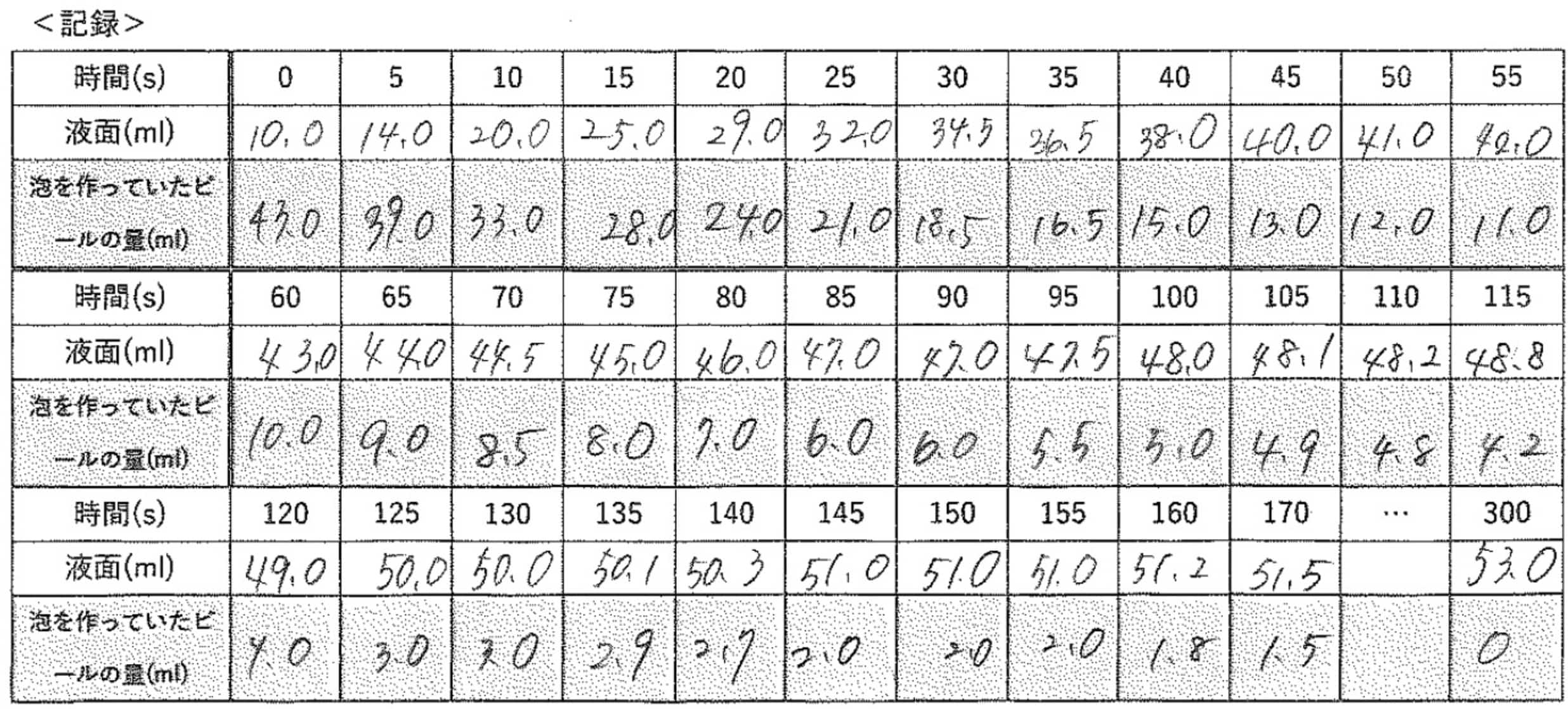

- 泡の量のデータ読み取り:

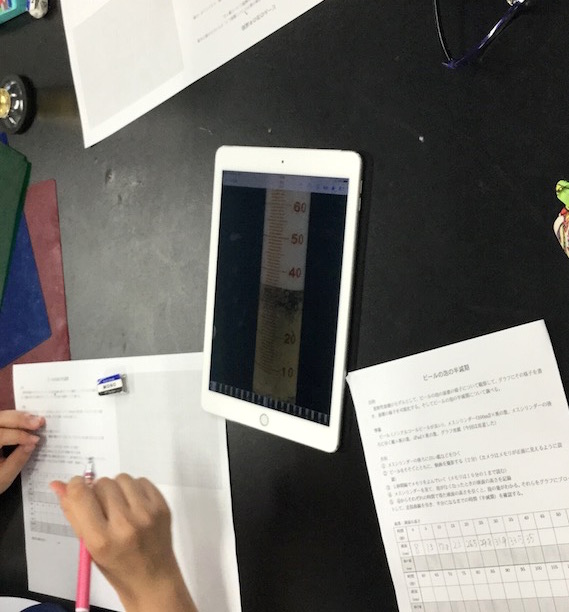

- 撮影した動画をタブレットで再生します。

- 動画を一時停止しながら、5秒ごとにビールの液面(泡の下の液体の高さ)を読み取り、記録していきます。このとき、泡の高さではなく、液体の高さを記録するのがポイントです。

- 泡の量の算出:

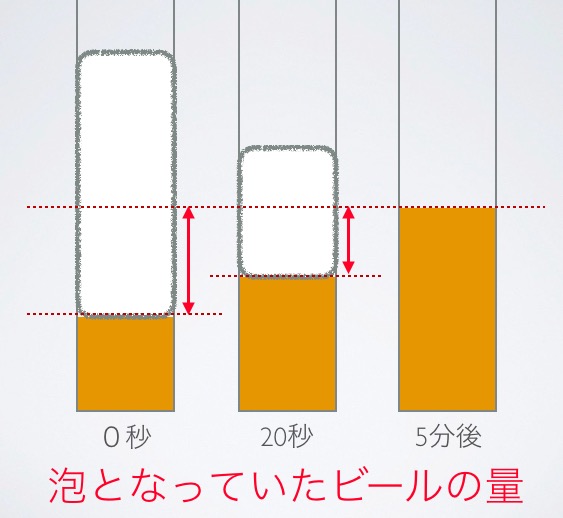

- 動画の最後に、泡が完全になくなったときの液面の高さを記録します。これが「泡が消えた後の最終的な液量」となります。

- 記録したそれぞれの時点での液面の高さから、「泡が消えた後の最終的な液量」を差し引きます。

- 「泡の量 = その時点の液面の高さ – 最終的な液量」

- こうすることで、それぞれの瞬間にどれだけの量が「泡」として存在していたのかを測定できます。泡の大きさは不均一ですが、この方法で「泡の体積」を近似的に求めることができます。

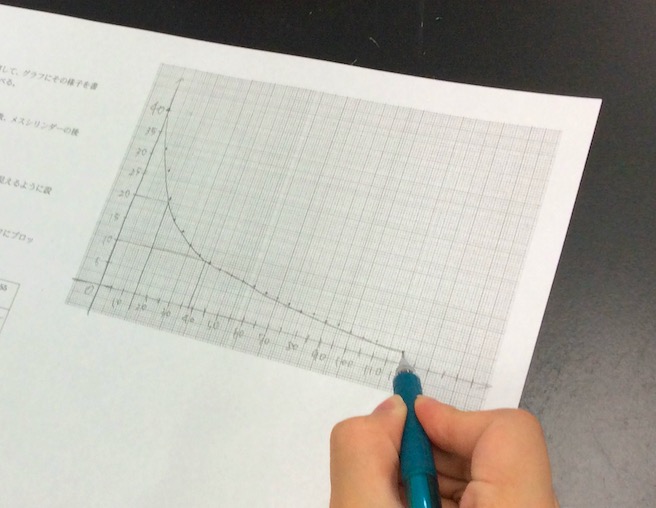

- グラフ作成と半減期の考察:

- 記録したデータを元に、縦軸に「泡の量(ml)」、横軸に「時間(秒)」をとってグラフを作成します。タブレットで直接グラフ作成アプリを使ったり、PCにデータを移して表計算ソフトでグラフを作成したりすると良いでしょう。

- グラフの形を観察し、泡の量がどのように減っていくのかを確認します。

- グラフから、泡の量が半分になるまでの時間(半減期)を読み取り、その意味について考察します。

結果例と科学的考察:ビールの泡の半減期はいかに!

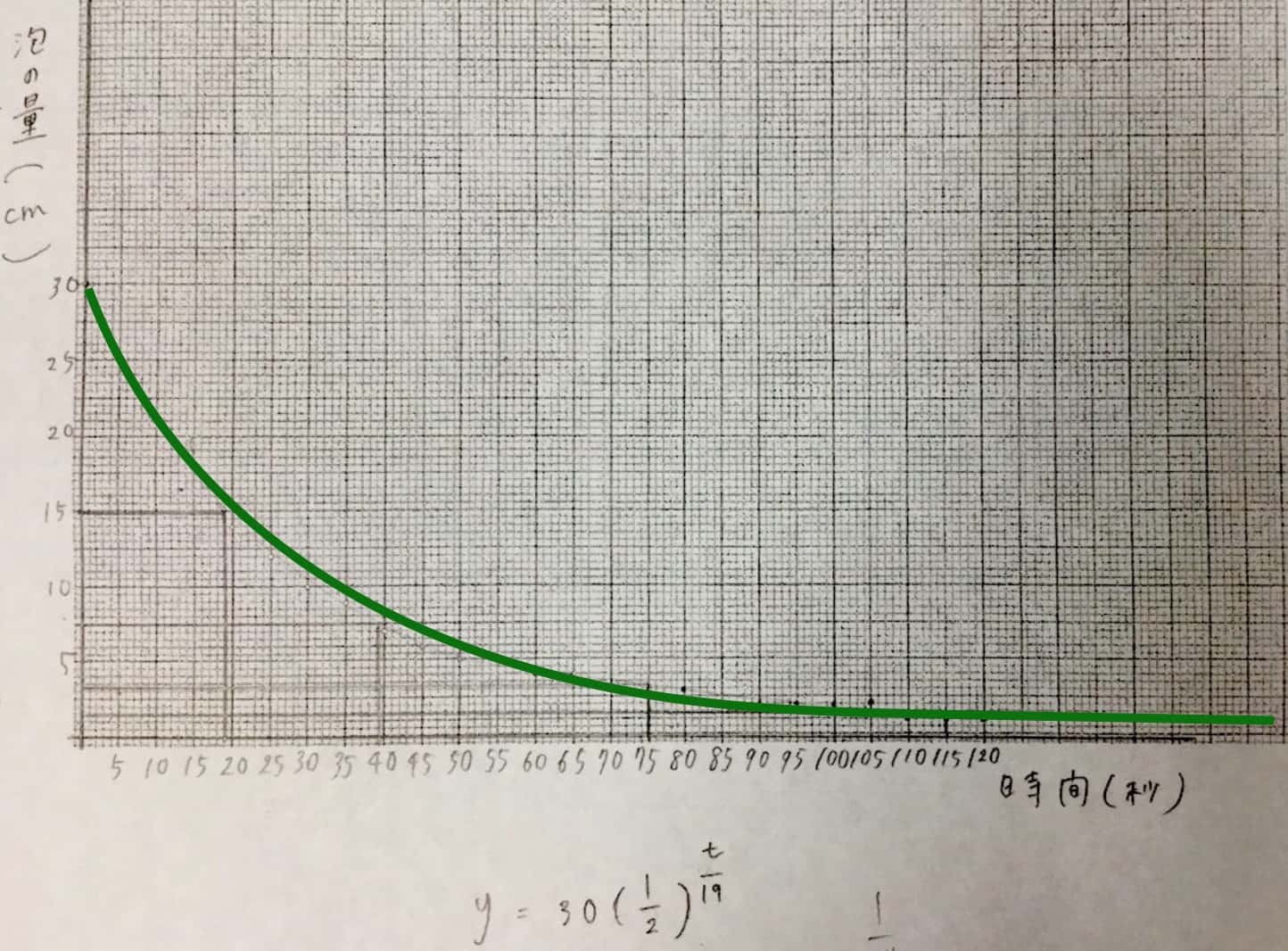

この実験で得られるグラフは、次の図のように、泡の量が時間とともに指数関数的に減少していく様子を示すはずです。次の図のように泡が指数関数のグラフになるのがわかります。

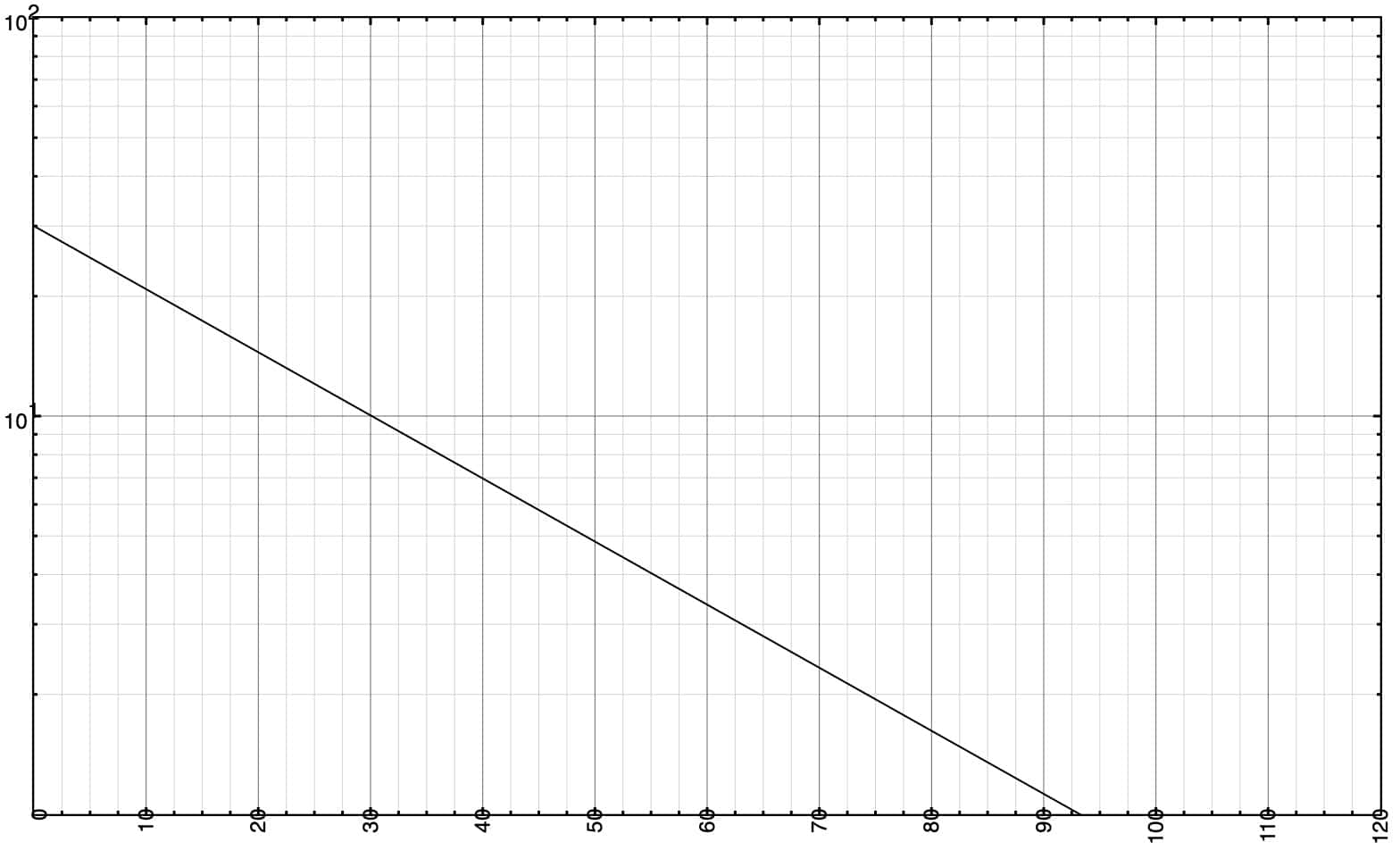

このグラフから、泡の量が半分になるまでの時間を調べていくと、どの時点から測っても、ほぼ同じ時間になっていることがわかるはずです。これが「半減期」の概念です。例えば、上記のグラフの例では、泡の量が半分になるのに約19秒かかっていることがわかります。

この現象は、放射性崩壊と同じく、指数関数的な減衰に従っていることを示しています。つまり、ある時点での泡の量に比例して、減少する速度が決まっているということです。

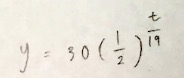

さらに、このデータを片対数グラフで表すと、直線になることも確認できます。これは、指数関数的な変化を示すデータの特徴であり、放射性崩壊のグラフも同様に片対数グラフで直線になることを示唆しています。

ビールの種類や温度によって泡の安定性は異なり、半減期も変わってきます。この点も、生徒たちにとって「条件を変えると結果はどうなるか?」という探求のきっかけになるでしょう。

微積でさらに詳しく知りたい方はこちらをどうぞ。

この実験がもたらす深い学び

このビールの泡の実験を一つ行うだけで、生徒たちは以下のような重要な科学的知識と概念を、身近な現象を通して体感的に学ぶことができます。

- 指数関数的な変化: 自然界や科学現象で多く見られる指数関数的な減少(または増加)の概念を、具体的なグラフの形として捉えられます。

- 半減期の意味: 抽象的で理解しにくい「半減期」が、常に一定の割合で量が半分になる時間であるということを、泡の減少を通して実感できます。

- モデル実験の重要性: 直接観察できない現象を、身近なもので再現し、その性質を理解する「モデル実験」の意義と有効性を学ぶことができます。

- データ収集とグラフ化のスキル: タブレットを活用することで、動画からのデータ抽出や、そのデータをグラフにまとめるという科学的なプロセスを体験できます。

- 科学的探求心: 「なぜ泡は指数関数的に減るのか?」「ビールの種類で半減期が変わるのはなぜ?」といった疑問が生まれ、さらなる探求へと繋がります。

この実験は、準備も比較的簡単で、生徒たちの「なるほど!」を引き出す力を持っています。ぜひ、先生方の理科授業にこの「ビールの泡の半減期実験」を取り入れてみてください。きっと、生徒たちの科学への興味が深まること間違いなしです!

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

テレビ番組・科学監修等のお知らせ

- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

- 2月27日放送予定「チコちゃんに叱られる」(NHK)の科学監修しました。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師・ショー・その他お知らせ

- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定

- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads

Explore

- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。

- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。

- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。

- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。

- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。

- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。

- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。