【目からウロコ!】お弁当箱で「電位」を3D化!生徒が前のめりになる理科授業の秘密

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

先生方、こんにちは! 理科の授業で電気の単元、特に「電位」や「電位差」の概念を扱うとき、生徒たちの反応はいかがでしょうか? 目に見えない電気のエネルギーを理解させるのは至難の業ですよね。教科書の平面的な図だけでは、なかなかイメージが湧かず、「なんか難しそう…」と、生徒たちのやる気をそいでしまうことも少なくないのではないでしょうか。

「ある場所の電位は?」とか、「電荷を動かすときに必要な仕事は?」といった問題は、入試でも頻出ですが、生徒にとっては抽象的で、物理的なイメージが掴みにくいのが現状です。私自身も授業の中でこの壁にぶつかることが多々あります。今日もまた、そんな問題と格闘する生徒たちの姿を見ていました。

しかし、そんな悩みを解決する画期的なアイテムが、実は身近な場所から生まれることがあるんです! 今回ご紹介するのは、私がこの一週間、夢中になって作り上げていたオリジナルの「電位モデル」です。このモデルが、今日の授業で生徒たちの「わかった!」という嬉しい声をたくさん引き出してくれたんです。一体どんなモデルなのか、そして、どのように活用すれば生徒たちの理解を深められるのか、その秘密を一緒に探っていきましょう!

電位モデルの秘密:お弁当箱の蓋が3D教材に?!

私の電位モデルは、なんとお弁当箱の蓋を重ねて作られています! これを聞いて、「え、どういうこと?」と思った先生もいるかもしれませんね。

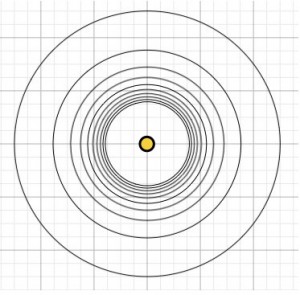

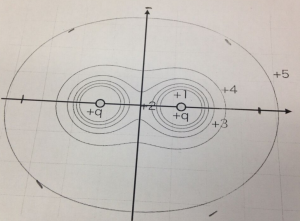

電気の世界では、電位の高さが同じ場所を結んだ線を「等電位線」と呼びます。これは、地図でいう「等高線」のようなものです。等高線が高い場所は山の頂上、低い場所は谷底を表すように、等電位線も電位の高い場所、低い場所を示します。

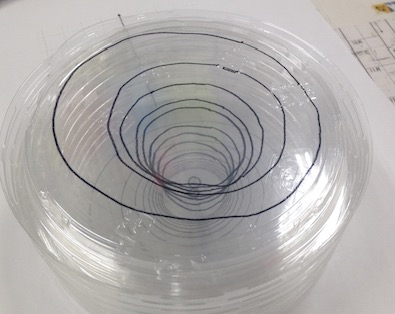

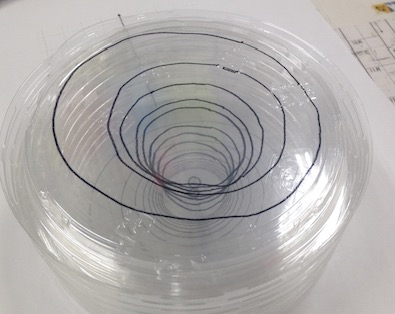

私は、この等電位線を一枚一枚、お弁当箱の蓋に書き写していきました。そして、それらの蓋を電位の高さに合わせて順に重ねていくと…なんと! 平面上の等電位線が、まるで立体的な地形図のように見えるようになったんです!

生徒たちにこのモデルを見せたところ、「うわ、わかりやすい!」という声が続出。目に見えない電位のイメージが、一気に「見える化」された瞬間に立ち会えました。生徒たちは、まるで電位という「山の地形」を上から眺めているかのように、電位の高い場所や低い場所を直感的に理解し始めたのです。

「仕事」の概念もこれでバッチリ! ちょっとした工夫が大きな効果に

さらに今日は、この電位モデルにちょっとした工夫を加えてみました。それは、問題に出てくる「電荷を運ぶ経路」に、シールを貼ってみるというアイデアです。

例えば、「青い部分から、下の青い場所まで電荷を運ぶときの仕事を求めなさい」という問題。従来の平面図では、どちらの「青い場所」が高い電位で、どちらが低い電位なのか、判別しにくいことが多々ありました。そのため、「なぜここで仕事が必要になるんだろう?」と、生徒は疑問に思うことがありました。

しかし、3Dの電位モデルにシールを貼ることで、状況は一変しました。

- 上から見ると、依然として高さの差は分かりにくい…

- でも、モデルを斜めから見てみると…!

なんと、電位の「高さ」が一目瞭然になったのです! シールを貼ったことで、電荷を「運ぶ」というイメージがより具体的になり、出発点と目的地の 「高さの差(電位差)」 が視覚的に伝わるようになりました。

この瞬間に、「あ、そうか、だから仕事が必要なのか!」という生徒の声が聞こえてきました。感動でしたね。たったこれだけの工夫で、生徒たちの理解度が飛躍的に向上したことを実感しました。

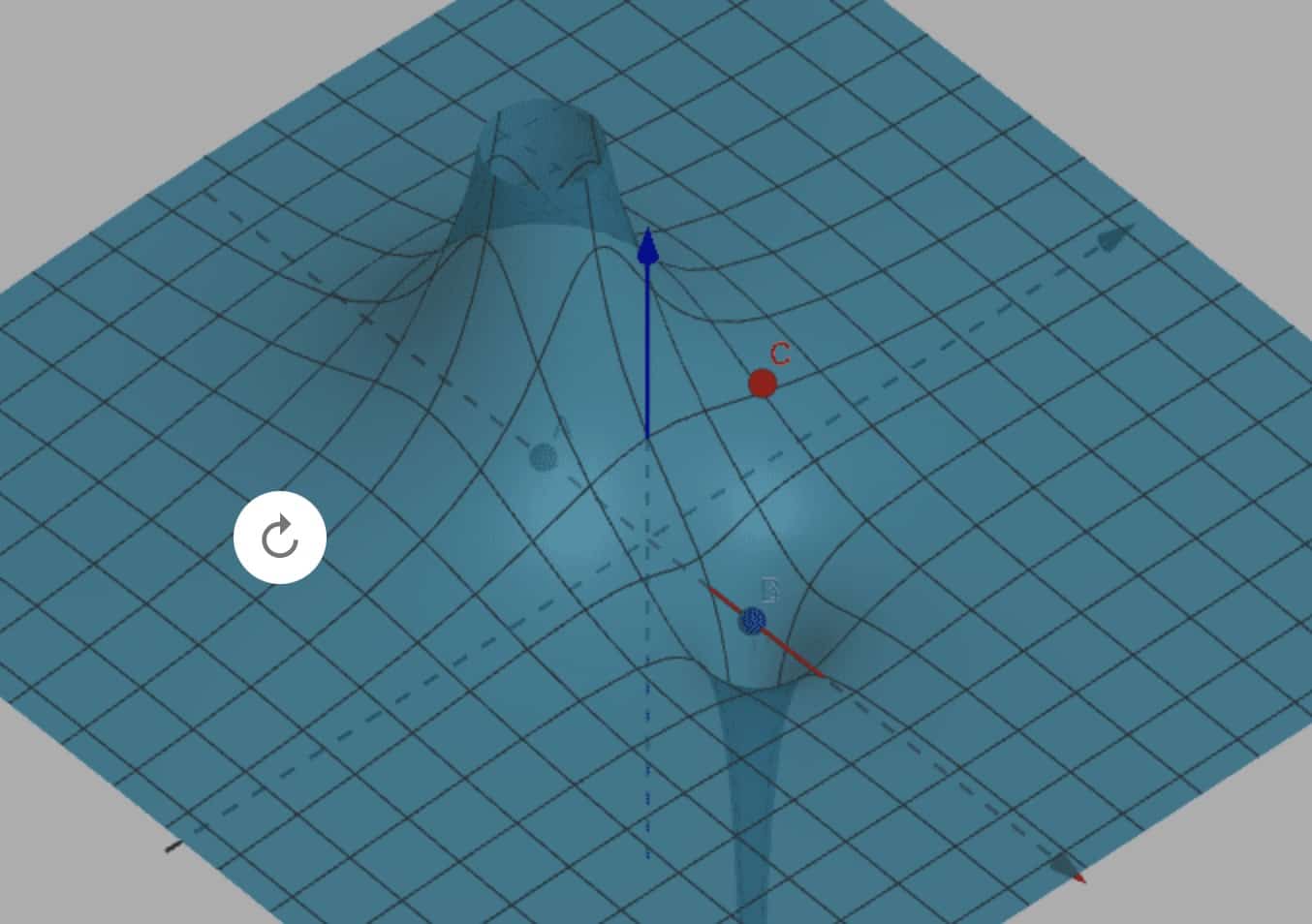

Geogebraを使って、見せる方法もありますが、やはりリアルなものが生徒にとってはとても大切だなと感じています。

すごい面白いですね。立体的に浮かび上がります。

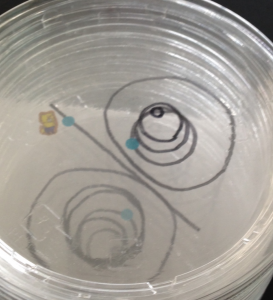

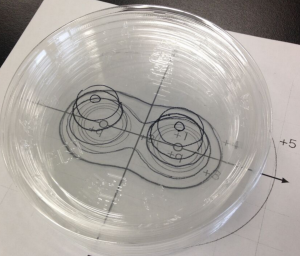

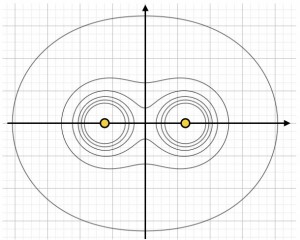

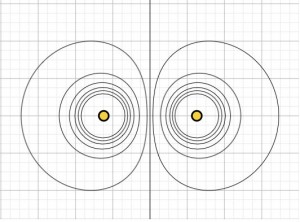

こちらは2つのプラスの電荷を合成したときの電位の様子です。パソコンで等高線を描いてから、それをトレースして作りました。

3種類の型紙を作りました。

正電荷のみ

正電荷と負電荷

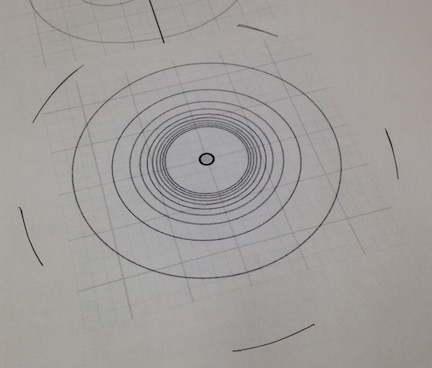

まずはひとつの電荷の様子から作ってみました!

印刷をして縁取りをします。そのご一枚一枚等電位面を書いていきます。

生徒といっしょにつくったのですが、3分程度ですぐに完成しました!

横から見た様子

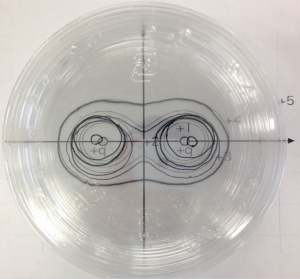

次に、2つの点電荷の重ねあわせた様子を作ってみました。こちらは複数の生徒で一緒に作ってみました。

1枚印刷をし、フタを重ねるところを円形にマークして、コピーをします。

出来上がった様子がこちら!重ねあわせると感動です。

真上から見た様子

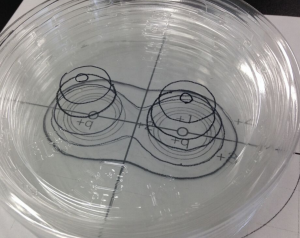

斜めから見た様子

360度様々な場所から眺めることができるので、

生徒に電位の様子をイメージさせることができます。

ひっくり返せば負の電荷の様子にもなります!

この教材の良い所は、1つ1つのフタが固定されていないので、断面図をすぐに取り出すことができるところにあります。また生徒が作るので、どんな作業をやったのかも一目瞭然で、簡単にできてすばらしい教材だと思います。最後に正電荷と負電荷の合成電場の3D教材を作ってみました。

実際にこれらを使いながら、問題の解説をするときに、見せてみましたが、イメージが良く伝わるので、見せれば一発だというのがよかったです。

ポイント

この電位モデルを活用することで、生徒たちは以下の理科の知識をより深く理解できます。

- 電位の概念: 電荷が持つ位置エネルギーとしての電位を、地形の高さに例えることで、抽象的な概念を具体的にイメージできます。

- 等電位線の意味: 等電位線が、同じ電位の点を結んだ線であり、電気的な高さを表す「等高線」のようなものであることを直感的に理解できます。

- 電位差と仕事: 電荷を電位の異なる場所へ移動させるには、仕事が必要であること(位置エネルギーの変化)を、高い場所から低い場所へ物を動かすときのイメージと結びつけて理解できます。

- 電気力の方向: 電位の高い方から低い方へ電気が流れる(正電荷の場合)という電気力の向きを、坂道を下るイメージで捉えやすくなります。

言葉で説明するだけでは伝わりにくいことも、やはり「目で見て、手を動かす」といった生徒主体の体験を通して学ぶことで、その理解度は格段に向上します。今回の電位モデルも、まさにそのことを再確認させてくれました。

3D模型が工作できる

みなさんは凸凹がついている地図などをみたことがありますか?凹凸がついているので、地形が触感でわかるすぐれもので、資料館などにあるとついつい触ってしまいます。この立体的なものを言葉やイラストをつかって生徒にイメージさせるのっって、本当に骨がおれんですよね。見せれば一発なのに!

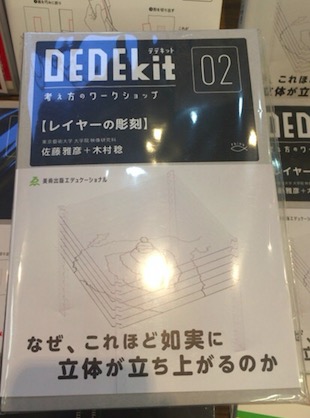

DEDkit

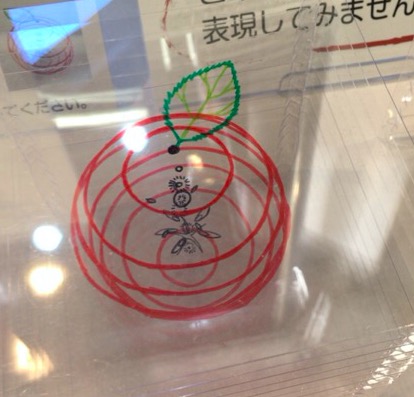

そんな立体的なものを効果的に生徒に見せることができる、そんな道具が三省堂書店にありました。こちらのDEDEkit(デデキット )といものです。

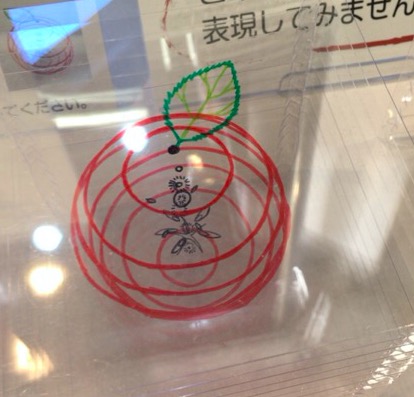

レイヤーの彫刻とかかれていましたが、複数のプラスチック板にマジックで少しずつ高さを変えてイラストを描いていくことで、それを下から並べていくと立体的なものが浮き上がというしろものです。面白い。

様々な立体モデル事例

例として、展示されていたものを見てみたら、とってもよくできていて、魚が泳いでいたり、リンゴが立体的に見えたりという感じです。

このような焼きそばのようなものもありました。

理科として何に使いたいか?とすぐに思い浮かぶのは地形図ですよね。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

体中に梱包材をはりつけてみよう!

体中に梱包材をはりつけてみよう!

テレビ番組等・科学監修等のお知らせ

- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師等・ショー・その他お知らせ

- 2/20(金)「生徒の進学希望実現支援事業」研究授業@福井県立若狭高等学校 講師

- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定

- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads

Explore

- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。

- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。

- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。

- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。

- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。

- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。

- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。